劳伦斯和《查泰莱夫人的情人》“接受史”

作者:驳静 BBC新版电影《查泰莱夫人的情人》剧照

BBC新版电影《查泰莱夫人的情人》剧照

BBC One将劳伦斯(D.H.Lawrence)的《查泰莱夫人的情人》(Lady Chat-terley's lover,以下简称《查》)最新改编成一部90分钟的电影,由曾出演《权力的游戏》中罗伯·史塔克的英格兰演员理查德·麦登(Richard Madden)担任男主角。历史上,BBC曾于1991将劳伦斯这部最广为人知的作品改编成迷你剧。而1981年法国导演贾斯特·杰克金(Just Jaeckin)的版本则是许多人当年的性启蒙。在网吧还盛行的那个年代,这部片子被归类到“三级片”的行列里,并拥有居高不下的点击率。

有趣的是,9月份刚刚完成首播的这部BBC自制大戏中,导演不再将男女主角的裸戏作为重头戏,并称“劳伦斯的激情并不需要裸露来展现”,从某种角度,这样的处理也暗合了人们对劳伦斯作品的观念转化。

现在到《查》中搜寻某些情色细节的人可能会失望,就像《卫报》记者所写:“我跳过一段,再跳过一段,到头来发现了一些可怜的细枝微节,向我证明这就是那本著名的禁书。”确实,《查》1928年完稿后无法出版,此后在英国的被禁史长达32年,以至于人们在提及1960年发生在老贝利街(Old Bailey)那段著名的“开禁”审判时,颇有大快人心的口气。诗人菲利普·拉金(Philip Larkin)讥讽,“在英国,性交是从《查》的解禁开始的”。因出版《查》而作为原告的企鹅出版社(Penguin Books)不只获胜,还在这场持续六天的审判过程中,意外收获了一场对劳伦斯作品的“公开鉴赏”,这些鉴赏,由包括声名显著的大作家艾略特、福斯特等在内的35位证人实施,而以“人民挑战国家权威”著称的伦敦刑事法院最终宣布“无罪”的结果,之后首印20万册的《查》在上市当天就销售一空,三个月内更是卖出了300万册。

至此,奥威尔笔下“冠冕堂皇的统治者”在与英国人文自由主义的战役中输掉了第一仗,若干年后,人们还在研究这场“世纪审判”对后世的影响,专注于人权法的皇家律师杰弗里·罗伯逊(Geoffrey Robertson)就曾于该书解禁50周年时在《卫报》发表长文,称其影响之深远,可当“出版自由的里程碑”。

60年代的劳伦斯无疑又成了偶像,即便当时作家早已过世,而距离他第一次进入伦敦文学圈的视野则有40年之久。

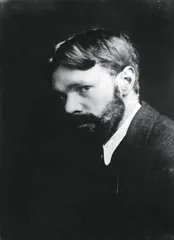

英国作家戴维·赫伯特·劳伦斯

英国作家戴维·赫伯特·劳伦斯

《查》是劳伦斯的最后一部长篇小说,它完稿于1928年,彼时,劳伦斯早在1915年因《虹》中“反战和限制级描写”遭遇禁毁,并从此在名声上陷入谷底。较“一战”前夕那两年的耀眼风光判若云泥,此后的十余年他颠沛流离于欧洲各国之间。他在给友人的信中也称《查》是“天下最不成体统的小说”,深知在伦敦出版的可能性几乎为零,因此最初只是在佛罗伦萨出版了私人版本,不过,作家当时还不知自己的作品重回伦敦还需这么多年。

劳伦斯的画作同样有名,倒不是因为画作本身,而是由于它们与小说一样面临过禁和毁的命运。1929年,正是劳伦斯为《查》的出版疲于奔命之时,也是他去世前最后一段在伦敦的日子,出于某种对“死亡游戏”的沉迷,他为自己深陷英国文化强权的境地“寻找到了的一个契合的爆发点”,决定将这些年来的油画和水彩画集中展览,地点就在伦敦华伦美术馆(Warren Gallery)。在伦敦警察行动之前的20余天里,一面是踊跃参展的观众(共计1.2万人次),一面是包括《观察家》和《英国每日电讯》在内的媒体对其诸如“下流粗俗”的评语。如果说劳伦斯办画展是某种醉翁之意不在酒的反抗行为,那么他作画本身,则显然是“与小说同主题的视觉表达方式”。在这场引起剧烈反响的展览前,劳伦斯果然写下长篇“看展说明”,特别提到“英国出产的画家太少”,英国在绘画艺术上的造诣与法国、意大利甚至是德国相差甚远,由此,他将话题引向了英国人的生活态度:由于恐惧而瘫痪。在这些展出的作品当中,多表现人体,惊世骇俗地用肉身体现他在小说中孜孜以求的精神。就像劳伦斯推崇的同样身兼作家与画家的威廉·布莱克(William Blake),他们头脑中正在燃烧的画面,不只需要写,也需要画,两者从某种程度上,产生了中国的劳伦斯专业翻译家黑马所说的“互文”作用力。

这股相得益彰的力量,后世研究者乐观其成,因为在他的《薄伽丘的故事》、《圣徒之家》等画中,他们看到了作家“从头到尾的一致性”,以及当中所体现的“浓郁的生命力与爱的核心”。劳伦斯在走进文坛之初就声称“要借助写作成为爱的牧师”,而这句宣告正如福柯在若干年后所说,“性在现代成了古老的布道的形式”。黑马在接受本刊采访时,对此解释为,劳伦斯恰恰将性看作文学布道的场所,作家自然就是爱情的牧师了。这也从侧面佐证了劳伦斯直觉的前瞻性,所以有人说他作品的主要特点之一,是“先知的风范,这种先知在当时或许被看作呓语,但竟然在多少年后成了常态”。

今年是劳伦斯诞辰130周年纪念。尽管与艾略特和乔伊斯等共列20世纪英语文学中最重要的人物之一,劳伦斯依然是一个富有争议的作家,对他的家乡人民而言,“正名”的工作似乎早已由那场审判完成,“查泰莱夫人”也往往以看似亲切的“Lady C”代称,而其母校诺丁汉大学当然也以他为荣,但这些都不妨碍人们不断改写劳伦斯的讣告,仍然对某些重点犹豫措辞。

倘若从“接受史”的角度,翻译者和研究者们仍不遗余力地在推广劳伦斯。《查》在中国,早期的普及力量来自林语堂和郁达夫,前者在《谈劳伦斯》中还翻译了小说的片段,再早则是1925年的徐志摩,后者在《晨报·文学旬刊》上首次翻译发表了劳伦斯的随笔《论做人》,基本是目前最早的劳伦斯译作。及至《查》正式译本的出版,同样经历过若干查处风波,直到20世纪80年代,饶述一先生的1936年译本才由湖南人民出版社首印。

至于大众的接受,也并非乐观。事实上,在与劳伦斯翻译者的接触中,对“误读”的担忧令人印象深刻。一方面,包括众筹出版在内的方式和若干文案的使用,希望更多的读者能够接触到劳伦斯,以期最终发现他的美;另一方面,则不免由此陷入诸如“浸透情欲的文学天才”的片面理解当中,从某种程度上也暗合当今情色在俗与雅之间小心翼翼的转换。 情人文学伦敦夫人查泰莱查泰莱夫人的情人劳伦斯接受伦理电影剧情片爱情电影法国电影