在加多利山访宋以朗

作者:三联生活周刊 宋以朗在香港加多利山的住宅。张爱玲曾借居于此,喜欢加多利道上“两排交柯的大树郁郁苍苍”

宋以朗在香港加多利山的住宅。张爱玲曾借居于此,喜欢加多利道上“两排交柯的大树郁郁苍苍”

文 / 张月寒

宋以朗住的地方,是九龙的加多利山。这在香港是属于地段较好的一处住宅区,刘德华有一所房子就在此区。据说当时刘德华妈妈在这里为他购下一屋,是听风水先生说这里风水好,会旺他。

宋以朗目前居住的房子是宋家早年购置的老宅。张爱玲当年就很喜欢加多利道上“两排交柯的大树郁郁苍苍,仿佛欧洲也只有法国、德国有这气派,美国就没有”。

走进院门,正对的是一幢斑驳陈旧四方四正的黄色建筑,不高,但自有一种岁月造成的雅致从容。宽朗的设计,可以反射出当时人口不多的城市现实。黄色阳台上生长出绿色植物,又将这座建筑衬出一股幽静神秘。从外部看它或许有些陈旧和不够摩登,但一走进宋以朗的客厅,又会觉得豁然开朗、窗明几净。

客厅采光很好,有一扇通向宽敞阳台的淡黄色铁门。棕红色地板,同色系落地窗帘,挑高对开铁门框的屋外是一整片绿色。这正是邝文美形容的“窗外的树木长大不少,青苍苍一片,美丽如画”。

此刻我望着门外的阳台,心想这就是张爱玲当年喜欢的“宽敞的朝南露台”。那她当年借居于此的时候,是否也经常从这扇门中望出去,然后回屋,写下自己的文字。

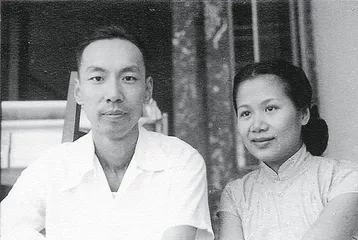

宋淇和邝文美夫妇。张爱玲觉得邝文美对她的友谊“宠坏了她”,使她对别的朋友都看不上眼

宋淇和邝文美夫妇。张爱玲觉得邝文美对她的友谊“宠坏了她”,使她对别的朋友都看不上眼

宋以朗说这间屋子的窗户由于是铁制,有些上了锈再也关不上的则换成现代窗户,而客厅的门不用换是因为那里和阳台有一段距离,雨水打不进来,所以不会生锈。

宋以朗又指着对面一幢房子对我们说,那里其实不属于加多利山,但他们也将地址写成加多利山,就是可以听上去更贵一些。

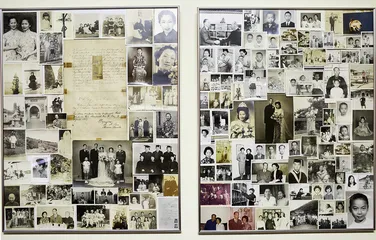

宋以朗家墙上挂着的老照片,有些从上海带来,有些于香港拍摄

宋以朗家墙上挂着的老照片,有些从上海带来,有些于香港拍摄

我们首先参观了张爱玲当时在宋家借住的卧室。那间房现在被改成了洗手间,非常小,只有3.7平方米,连一个浴缸都放不下。在这里,张爱玲当年足不出户,潜心写作。

她在香港的时候还住过英皇道的一间斗室。据宋淇回忆,那里“房间陈设异常简陋,连独立书桌也没有,只能拘束地在床侧小几上写作”。

张爱玲去世时用的毯子

张爱玲去世时用的毯子

当年张爱玲住在宋以朗家的时候,宋以朗十二三岁。他们没有和张爱玲合影,因为当年不是人人都有照相机。而我们此刻看到的宋家很多老照片,是从上海带过来的。

宋以朗家有一个张爱玲当时用过的墨绿色笔记本,记载着她的笔记、灵感瞬间等。

晚年张爱玲(摄于1994年)

晚年张爱玲(摄于1994年)

另外有她过身时盖的毯子,亦是最简单的材质和款式。想着她当年在港大上学时买布的艳丽、《更衣记》里华服的铺排、《“卷首玉照”及其他》中造型的讲究……此刻再回看她过身时盖的这些再淳朴简单没有的毯子,心想一切果然尘归尘土归土,很多东西终究是带不走的。

我问宋以朗:“张爱玲过世时为什么身下要垫那么多毯子?”宋以朗说:“她当时因为怕跳蚤,所以不能睡床垫,只能睡在很简单的一张行军床上。行军床是帆布材质特别硬,所以必须垫好几层毯子。”

宋以朗在今年4月出版的《宋家客厅:从钱锺书到张爱玲》里就已披露,张爱玲去世后的存款有20多万港元;银行外币存款有32万多美元,按照当年的汇率,大约是240万港元。他在书里写,1995年,240万港元,在内地或香港,并不是一个小数目。

于是我接着问他:“那她晚年为什么会选择这种行军床、不买车、为省100美元而特意等某一种机票、吃的也不多(《谈吃与画饼充饥》里描述了她在美国吃些什么)的极简的生活方式呢?”

宋以朗说:“她没有买房子,自己也不喜欢花钱,没有需要的东西她也不会买。她晚年饱受跳蚤之苦,觉得跳蚤会躲在各种家具里,所以她的家也一切从简。减少跳蚤藏身之所,所以没怎么购置家具。其他东西她都不想要,连书也很少买。”

但当时也住在美国的宋以朗,却没有发现房子里有那么多跳蚤。这让人不禁思索:为什么张爱玲不换房子呢?宋以朗说:“也不知道张爱玲当时说的跳蚤现象是真是假。医生认为她有点疑神疑鬼,是心理作用、幻觉。当时,张爱玲怀疑有跳蚤去看医生,但医生却没有诊断出她身上有过跳蚤的痕迹。张爱玲对医生说我的头发里有跳蚤,但是医生却没有找到。”

我们从《生活大爆炸》等美剧可以看出,住在洛杉矶几乎人人都需要一辆车,否则无法出行。但张爱玲住洛杉矶的时候就是没有买车,当然也反映出她深居简出。

我问宋以朗这么多年一直接受不同媒体采访谈张爱玲会不会有些厌烦,宋以朗坦言其实采访也并没有想象中那么多,总的来说是香港媒体比大陆媒体多些,因为毕竟离得近。但是,有些香港记者去采访时甚至连准备功课都未做。

“有些来采访的记者其实对张爱玲一无所知。”宋以朗说,“以前香港有个媒体的记者来采访我,跟我说他(她)昨天晚上才开始看《小团圆》,之前也从来没有看过张爱玲的作品。”

宋以朗被问得最多也是比较厌烦的问题,就是对张爱玲的第一印象是什么。这我事前已在他多个报道中看过,他对张爱玲真的没有什么第一印象。对当时的宋以朗来说,张爱玲只是他父母的一个朋友,他于她,并没有什么过多的交流。

张爱玲住在宋家的时候,有一个有趣的细节。据宋家当时的工人回忆,张爱玲长期把自己关在一个小房间里写作,当她饿的时候,会出门买一条面包。但面包买回来后她不是立即吃,而是要把它放置一夜,这是因为第二天吃的时候,面包就会硬硬的。工人问她为什么要这么吃,张爱玲说她就是不喜欢吃软的面包,因为有肠胃的问题。

有时,张爱玲会在宋家晚餐时分一起加入。我们去采访时看见的在客厅里摆放的铁制雕花椅腿、淡青色玻璃桌面的桌子,就是张爱玲当年坐着吃饭的那一张。桌腿和椅腿,像英国家庭中常见的习惯,用小花布很可爱地包裹着,可以防止磨坏地板。这种习惯在英式家庭源远流长,英剧《马普尔小姐》中马普尔小姐住的圣玛莉米德村的小村舍就是这样包扎桌椅腿。宋以朗介绍,这张餐桌是从上海运来的,属于放置在花园中的家具(garden furniture)。

2003年,宋以朗的母亲独自在香港,中风了,必须有一个人来照顾她。当时宋以朗的姐姐已经结婚,有了家庭,但宋以朗是单身,所以他回香港照顾母亲也是一件顺理成章的事。从此以后,有关张爱玲遗产的问题就渐渐传到了宋以朗这里,所以他最先就是从张爱玲遗产的那14个箱子开始了这些年的“张爱玲之路”。

在处理张爱玲遗产时,宋以朗有一个原则,据他介绍,张爱玲不喜欢自己的名字和别的作家的名字作为合著者出现在一本书上,所以,当现在遇到一些出合集的邀请时,宋以朗是拒绝的,因为张爱玲不喜欢那样。

宋以朗说,自己像现在这样,出版张爱玲遗著、研究张爱玲,或许有一天这一切终会停止。但是什么时候停止?他说不知道。比如说他现在对于张爱玲遗作的出版,也没有什么特定的时限。这次采访披露的一本大约90万字的张爱玲和宋淇夫妇的通信集将要出版,但什么时候出版?宋以朗说并不知道。当他准备好的时候,书自然会出。眼下,这本书已经从原件全部整理成打印稿,就摆在宋以朗的桌上,但宋以朗还有大量的核对、检查以及加注的工作要做。他坦言目前这项工作还没有开始着手,一旦开始,最起码要好几个月。

至于这本90万字的书,是否是张爱玲和宋淇夫妇的全部通信内容?有没有任何删节?宋以朗说,信里的有些内容,或许会涉及别人,如果发表出来或许对那个人不太公平,所以类似这些内容,还是要删去。

这部书信集,会提到《张爱玲私语录》和《宋家客厅》里一些没有提到的内容,比如业务、亲戚朋友等方面的通信。《同学少年都不贱》的原型,在这些信中也会有提及。

宋以朗说,整理张爱玲遗作和他的本职工作其实比较不同。他的本职工作是problem solving(问题解决)。“当一个问题出现时,我必须想出解决那些问题的办法,然后,试图解决它。这是我的常规工作。”他说。宋以朗的职位名称,英文叫作operations manager(运作经理)。

2003年,宋以朗移居香港照顾中风的母亲,但并没有辞去他在美国的工作,因为他的工作本身就是不需要去办公室的,他于去年正式退休。

张爱玲曾三次来港。1939年,她坐船来香港读书。在被问及张爱玲当时是在哪个码头登陆香港的时候,宋以朗说:“鰂鱼涌(Quarry Bay)的水比较深,而太古船坞则是用于船的维护,其他码头比如皇后码头等水都太浅,不能停泊大一点的船。所以我想,张爱玲当时来香港应该不是在码头登陆,而是船停在深水处,她们坐梭子(shuttle)到陆地。”

“张爱玲的粤语不太好。”宋以朗说,“当我第一次读《小团圆》的时候,发现其间有一句话,在战争时,张爱玲听到一个人说广东话,让他们‘摸地、摸地’。我当时读到这句话的时候心里就觉得很奇怪,心想广东话里没有这个词啊,后来才知道是‘踣底’,意思是弯下腰、坐在地上。我觉得,张爱玲在香港时并没有十分‘融入’,她并没有一种很明显的‘是其中一部分’的感觉,因为她觉得香港的很多事情似乎都很奇怪。”

“张爱玲在北角也有比较多的活动区域。从英皇道开始走,沿着山坡向上,她就住在这样一个两层楼的房屋里。我们的仆人曾经去过张爱玲的公寓,但是她也不记得确切地址了。”宋以朗说。距离宋以朗家不远的花墟道(flower market),张爱玲当年也曾住过,但也不确定具体是哪一幢。

关于张爱玲在香港的其他活动区域,宋以朗介绍说,她当时就读的香港大学女生宿舍,现在也没有了。《倾城之恋》中著名的浅水湾饭店,也被拆毁了。现在我们去能看到的浅水湾影湾园露台餐厅,也不是当时的遗迹,而是拆了以后重建的。“因为旧的浅水湾酒店建筑内部问题太多,所以修葺还不如重建。比如说电线,以前都是埋在墙里面的,但是当电线出现了问题,没有办法找到究竟哪里坏了,因为通通埋在墙的里面,所以只能拆毁重建。”宋以朗说。

我问:“当年张爱玲跟您父母交流,是讲上海话还是普通话,或是英语?”

宋以朗觉得,张爱玲跟自己父母交流应该是用上海话。宋淇是上海人,邝文美也是上海人,但是她不会说普通话,由此推断三人的口语交流应该用的是上海话。“邝文美的普通话不好,应该跟我差不多吧。”宋以朗说,“而且张爱玲很喜欢讲上海话。”

在香港成长,12岁时去澳大利亚读书的宋以朗,最熟练的口语是粤语。他1至5岁在家里用上海话交流,5岁以后去学校,就变成说粤语了。但到现在也有很多香港人说宋以朗的粤语不像香港人讲的。“他们说,我的发音也很标准,文化也是对的,但似乎就是没有‘香港味’。”宋以朗说。

谈起张爱玲的闺蜜,众所周知的是炎樱。但自张爱玲1952年离开上海以后,一直到她后来到香港、去美国,渐渐地就和炎樱甚少交流了,炎樱最后一次出现在张爱玲生前出版的中文作品中,是《忆胡适之》。此后,这个曾在《双声》、《炎樱语录》、《气短情长及其他》等书中屡次出场的炎樱,无论在张爱玲的生活中还是作品里,都鲜少出现了。

张爱玲后半生最重要的闺蜜,则是宋淇的妻子,邝文美。很多读者或许对宋淇知之较多,但看过《张爱玲私语录》的人都会发现,张爱玲与宋氏夫妇之间,实是与邝文美最近的。和宋淇来信多谈公事,而和邝文美说的全是私人感情、感觉、感想、看法,以及自己的事。

宋以朗认为,张爱玲之所以很喜欢他母亲,是由于上世纪50年代,当张爱玲重返香港时,心态早已和港大求学时不同。50年代来港的张爱玲更需要一个朋友,这时的生活与她求学时相比,已经变得复杂、现实。她需要一个真正的朋友,一个能够提供真实帮助的臂膀。

“张爱玲在香港的时候,似乎并没有很努力地想要成为一个香港人。那时她恰巧碰到了我的母亲,可以不用说广东话,完全用上海话交流,这对于当时的张爱玲来说是一件很高兴的事。如果时间、地点、时机变化,如果他们是在上海相遇,说不定她们也不会成为朋友。”宋以朗说。

“为什么呢?”我问。

“因为如果在遇到胡兰成之前,她遇见我的父母,那时她说不定会觉得我父母这样的人太保守,所以不会成为朋友。遇到胡兰成之后,她则更加难以交到朋友,因为政治的问题。”

在被问及张爱玲当时为什么不留在香港而选择去美国时,宋以朗说:“张爱玲当时如果留在香港不去美国,所得的稿费将是不够她生活的。因为当时的香港稿费很低,而且又没有那么多刊物可以发表文学作品。50年代的时候,张爱玲如果写书,在香港也其实不大有市场。至今,张爱玲的书在香港的收入,一个月大约只有几千块左右。如果张爱玲不停地写书,市场应该不差。但现在问题是,香港喜欢张爱玲的人,大都已经有她的书了,不会再买。如果她每个月出一本新书,还差不多。”

“那她当时为什么不去台湾呢?”我问。

“当时台湾的局势也并不明朗,所以她也没有选择去台湾。那时的台湾还是充满战争,经常看到有关飞机和轰炸的报道。”宋以朗说。

在《张爱玲私语录》这本书中,张爱玲在写给邝文美的一封信中说“那年Stephen(宋淇)来信说他病势多么险,我也像是没有反应似的”;又有一封回信里说:Stephen不要说“有事有人,无事无人,显得见外”。

于是我问宋以朗他对此怎么看,他也觉得张爱玲是个凉薄的人吗?

宋以朗回答:“凉薄,英文应该是cold hearted吧。我并不认为张爱玲是个凉薄的人。如果她在信中已经反思了自己的不足,她意识到了,则不是真正的凉薄。因为她有所反思(reflective)。她也许是觉得向别人解释自己是一件尴尬的事,state the obvious(阐释一种明显之况)。比如说她将我父母作为遗产受益人的时候,也无法很明显地写信给他们说什么特别感激,你们是我一生最好的朋友之类的话,她无法这么state the obvious。”

张爱玲是一个如此敏感的灵魂,很多东西她感受到而无法表达,而她最成功表达出来的,则是她的作品。

宋以朗是目前阅读过张爱玲直接资料最多的人——书信、笔记、个人资料等。当阅读完这么多私人文字,他觉得,如果当时张爱玲没有去世,而照顾她的责任落在自己的身上,那么他其实也能将张爱玲照顾得很好。他们应该没有相处问题。

“只要你掌握和她交流的方式即可。”宋以朗说,“我和她相处应该没有问题(comfortable)。我不认为她是传说中的‘难搞’(difficult)。有些人或许会觉得她很在乎钱,但她其实不是。”宋以朗进一步解释,当张爱玲觉得某项钱她不想花的时候,他的西式思维能够很好地和她沟通。他可以耐心对她解释,让她觉得什么对她是最好的,某笔钱该不该花、为什么要花,然后最终的决定权仍然在于张爱玲。

“我不认为她是一个很奇怪(weird)的人。我自己也并不是不很‘奇怪’。”他说。

在张爱玲早期的作品中,姑姑也是一个重要出场人物,《姑姑语录》、《公寓生活记趣》、《谈吃与画饼充饥》、《小团圆》、《雷峰塔》、《易经》……身影无处不在。1941年,张爱玲在太平 洋战争爆发后,时时想着要回上海,并且“要和姑姑住在一起”。

但是,当1952年张爱玲离开上海的时候,却和姑姑约定,此生永不再相见。之后,果然音信全无,一直到80年代她们才恢复联系。张爱玲赴美后至死也没有回去探望。这一开始是由于张爱玲走时不想连累姑姑,后来也怕有“海外关系”之嫌,那么,她们恢复通信后的内容大概是什么呢?

据保留姑姑写给张爱玲二三十封信的宋以朗介绍,姑姑那方面的大致内容是:不要寄钱给我,我现在经济状况还好。那应该是上世纪80年代的时候。姑姑说他们现在的退休金有多少,是够花的,让张爱玲不要寄钱。还有一些关于自己日常生活的描述,比如说每天必须数自己用了多少根火柴。姑姑还说,如果你开始给我寄钱,那么别的亲戚或许会觉得你现在很有钱,那么会出现很多人找你要钱。虽然我们现在并不富裕,但也不愁生活,让张爱玲不要担心他们。有时,姑姑也会问张爱玲为什么不回国看看他们。宋以朗觉得,张爱玲或许是认为自己如果当时回国,肯定会受官方或媒体追逐,比如参加研讨会、发布会什么的,会勉强自己做一些不想做的事,并要求她写宣传性的文字。这些信件很宝贵,也夹有张爱玲姑姑、姑父晚年未向外发布的合照。但可惜的是,由于张爱玲没有保存信的习惯,所以不知道她是怎么给姑姑回信的。

在被问及这些年出版张爱玲遗作的收入大概有多少时,宋以朗坦言每年都不大相同,有多有少,而有些年是没有的。比如说,1995年的版税收入是6万美元。

然后,他转身去卧室拿了一个文件夹给我看:仅2012年6月版的《倾城之恋》从出版到现在就卖了70万册,这还只是一本书的一个版本。由此窥一斑而知全豹。

“今年有可能收入比较多。”宋以朗大方地说,“因为今年张爱玲的小说又卖了两部电影版权,名字不方便透露。不过,去年、前年则是没有电影版权收入的。”

宋以朗进一步解释,想购买张爱玲小说电影版权的人,会事先给他提交一份proposal(动议),在proposal里要言明谁将是这部电影的导演、演员等,并在规定期限内拍完这部电影。届时版权到期。那么如果在版权期限内这部电影没有完成,则他们和宋以朗签约时付的保证金(refund)就拿不回来了。

“目前张爱玲的书卖得最好的还是大陆,因为人口的绝对优势。”宋以朗说,“卖得比较好的书是《倾城之恋》等。《小团圆》刚出时卖得特别好,现在则没有那么好了。”

三联生活周刊:有一种观点认为,香港是一个不适合知识分子久居的地方。你的书里说,钱锺书当年就觉得“不是学人久居之地”,宋淇在香港住了那么多年也终是不惯,陈寅恪在港大期间也觉得“进退维谷”。“一种精神上不愉快之感觉”,“无人可谈,无书可读”。你赞成这种观点吗?你目前居住在香港的感觉是怎么样的?

宋以朗:我也不是很喜欢香港这个城市。比如说我将要出版的一本新书,是关于我自己的。最初在《南方都市报》连载“宋家客厅”内容的时候,有两期是关于我自己的事。《宋家客厅》出版时,这两期内容并不在其中。之后我觉得这其实可以写一本书出来。但是我认为,这本书或许在香港就不会有多大市场,因为这本书是很“传统”的,但香港却已经没有了这种“传统”(tradition)。我有时看现在香港人追寻的东西,自己也并不是很感兴趣。他们喜欢的,我不喜欢;我喜欢的,一般香港人也不喜欢。比如说你看这本书,是昨天有一个人留在我家的,一本毫无意义的关于“看医生”的笑话集。这就是现在香港卖得不错的书,他们喜欢的书,而我不能理解。

三联生活周刊:有人认为,张爱玲赴美以后最大的“创作错误”就是不应试图打开英文市场。你赞同这个观点吗?她当时为什么要那么拼命尝试英文写作?是因为一个写作者本能的野心吗?

宋以朗:张爱玲决定转向英文写作的时候,她的市场定位并不清晰(clear)。但是她当时除了转向英文写作,中文写作也没有什么市场。她之所以到香港是因为当时她的作品在上海已很难发表,而香港其实更没有很多中文发表的机会。于是在那个时代,她似乎除了投身英文写作没有其他选择。但是,后来“张爱玲热”重新席卷台湾、香港的时候,正是由于张爱玲已不在内地,所以才能保持一种神秘感,有利于人气的提升。同时,由于当时对于评论她的文章,她很少给予反馈(feedback),一定程度上又助长了她在台湾地区的受欢迎。

对于英语国家的一般读者来说,也许无法理解张爱玲的英文小说,因为她的英文小说中国味也极浓。在《少帅》中,“鸳鸯”这个词张爱玲用的英语是“mandarin ducks”,这本身是没有错误的,但是不是就完全失去了“鸳鸯”的中文韵味?而美国人又根本没有见过鸳鸯这种生物,没有一个画面感(image)。类似这样的细节有很多,导致了他们很难理解张爱玲的英文小说。

三联生活周刊:在《张爱玲私语录》这本书中,有些上下内容之间会出现一些省略号,这省略号是删去的内容吗?为什么要删?

宋以朗:《张爱玲私语录》中省略号的内容通常是一些没有关联的事。我出版那本书的目的主要是为了讲述张爱玲与我父母之间的友谊,一些业务方面的事我就没有过多选择发表了。

三联生活周刊:你认为赖雅是个左翼作家吗?

宋以朗:我认为赖雅不是一个真正的左翼作家。如果他真是“左翼”,就不会去好莱坞写剧本。有人喜欢研究他,是因为他在好莱坞有一个朋友,是一个非常出名的德国左翼戏剧家。因为他太出名了,所以有人的博士论文是写他和赖雅的关系。

三联生活周刊:张爱玲当时离开大陆以后,她的母亲在伦敦。为什么张爱玲当时不去英国找她母亲呢?

宋以朗:张爱玲去伦敦后并没有means of living(生存来源/生存手段)。可是,同等情况下,如果当时她去美国,麦卡锡已经为她找好了出版经纪人,而且当时她在美国已经有了一些书评。如果她去英国,这些都是没有的。 香港张爱玲晚年专访张爱玲私语录小团圆宋以朗倾城之恋邝文美