止庵:有一个“晚期张爱玲”过早地结束

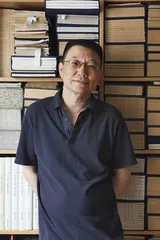

作者:三联生活周刊 主编过《张爱玲全集》的学者止庵

主编过《张爱玲全集》的学者止庵

文 / 张月寒

三联生活周刊:我们先谈谈2010年的张爱玲国际研讨会。在会上有没有让你印象深刻的观点?

止庵:我没参加过那个浸会大学的会,当时家里有事。我只参加了北京的会。北京这个会的题目我曾参与设计,里面有一个叫“张爱玲的文学视野”,一个叫“张爱玲的双语创作”,一个叫“张爱玲的视觉艺术”,一个叫“张爱玲的晚期风格”,其中有好几个题目,都是以前没怎么讨论过的。

我觉得比较重要的一件事,这个会是开在《小团圆》出版之后。从数量来说,以前张爱玲的英文作品大家这时候不知道,好多都没出过。《小团圆》出版之前,她的中文作品加起来,晚年一共只有1954~1955年的《秧歌》和《赤地之恋》,1957年的《五四遗事》,然后就是《怨女》,之后只有这么几篇:《色·戒》、《浮花浪蕊》、《相见欢》,还有后来出的《同学少年都不贱》。这几篇就分量很小。所以过去认为张爱玲后期创作力衰退了。但是《小团圆》一经面世,就改变了这个观念。而且这是张爱玲《半生缘》之后的另一部长篇小说。从这一点来考虑,现在小说卷五本书,晚年将近占两本。观念变了,导致大家开始重视晚期张爱玲。很多的学者比较醉心于早期风格,对她的晚期作品有一些非议。但如果我们站在变化的角度来看,晚期这么写,在她是有一个很清楚的脉络。她是一步步变成这样的。她不是无意中这么写,是故意这么写的。人到一个年龄,她有意识地有一种新的追求。这个追求不同于她早期风格。我们称之为晚期风格。张爱玲晚年,五十来岁的时候的这个作品,就有很大的意义。《小团圆》出版使张爱玲晚期创作成为事实。

三联生活周刊:有说法认为,“张学”现在已经成为一种显学。你对此是怎么看的?你觉得现在华语文化圈里的张爱玲研究,是怎样一种状况?

止庵:张爱玲研究包括两种,一种是张爱玲的作品研究。一种是张爱玲的生平研究。平心而论,不能说这两方面已经具有很高的研究水平了。不是光内地,港台地区也一样。这几年宋以朗先生把张爱玲的稿费拿来做一个项目,资助张爱玲研究者,我是评委。每一年都看这些投来的论文,平心而论,确实水平不能算很高。原因就是刚说的两件事,尤其是张爱玲生平研究,这部分遇见瓶颈了,没有进展。相比之下作品研究不用着急,可以各自提出自己的看法。

张爱玲的父母自上海迁居天津初期摄于英租界住处的花园。左二是父亲张廷众,右一是姑姑张茂渊,右二是母亲黄逸梵

张爱玲的父母自上海迁居天津初期摄于英租界住处的花园。左二是父亲张廷众,右一是姑姑张茂渊,右二是母亲黄逸梵

我认为应该把她这一生的空白给厘清了,才能够开始研究。现在北京要出版张爱玲和宋淇夫妇的通信集,毛估有90万字。这本书几乎包括张爱玲一生最后40年与他们通信的全部。我也不知道这本书什么时候出版。但可以说,在这本书没出之前,关于张爱玲晚期的好多议论都是瞎说。比如信里谈到张爱玲的财产问题,很多张爱玲传记都说张爱玲晚年特别窘迫,但其实她一点都不窘迫,她有不少钱。她只是因为要避美国的税,所以把钱都留在宋淇那儿了。她用多少钱宋淇给寄多少钱。还有好多皇冠编辑跟她的通信,可以看到皇冠付的稿费颇高,在当时完全不能想象。

我举一个例子,她曾经有一封信,说西安电影制片厂要改编她的一部作品,就通知她到中国驻美国领事馆去取钱,72美元,她说我不要这个钱。当时皇冠给她发表《对照记》,每连载一次就是1500美元。特别逗,当时皇冠的会计还在其后画了一个惊叹号,以示钱之多。皇冠出版社跟张爱玲的关系,其实已经不是一个出版社跟作者的关系,而是一种供养的关系。你是我们的作者,我会让你生活很好,不管你发表多少东西,我也要给你这么多钱。所以为什么到现在为止,张爱玲的书还在皇冠出,因为这个关系太深了。我说的这些事都是那些书信集里能看出来的,所以如果这书信集不出版的话,所有这些事大家都在瞎猜。

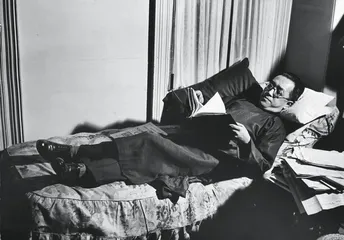

胡适于纽约家中(摄于1939年)

胡适于纽约家中(摄于1939年)

很多读者都不理解张爱玲赴美后跟炎樱为什么就关系不好了。信里都有解释。张爱玲给宋淇写了封信,说不愿意炎樱老跟我提40年代的事,好像我是个死人。

类似这样的事情,都有解释。但是你看这些传记,都在这儿瞎猜。这些材料公布之前,那些研究我认为很多是不成立的。但是这个材料也只能限于她1955年到美国以后。张爱玲1952到1955年在香港的资料,就很少。只有《张爱玲私语录》里面邝文美写的《张爱玲语录》,别的很少。她1952年怎么离开大陆的,不知道,到现在只有《小团圆》和《对照记》里写的那么一点。还有《浮花浪蕊》里面有一点影子。最重要的是1949到1952年这三年,她怎么过的,完全空白,什么都没有。参加没参加过土改,可能参加过,但是也没有一个详细的记录。顶多我们就知道她参加过,但是具体到哪儿她干了什么事儿却不知道。1945到1949年,这段也有好多空白。举个例子,在《小团圆》、《张爱玲私语录》中都提到一件事,就是张爱玲曾经替别人翻译过口腔科学的书,可是哪本书是她翻译的,也找不着。张爱玲跟胡兰成的所有来往,都是胡兰成在《今生今世》里的一面之词,没有张爱玲的描述。《小团圆》出版之后,可以看到张爱玲有些描述,有的能跟胡兰成对上号,有的对不上号。张爱玲与胡兰成的关系是不是像胡兰成说的那样,我们不知道。

宋以朗保留的张爱玲亲笔信

宋以朗保留的张爱玲亲笔信

张爱玲的生平有很多空白,这些空白没法弥补,没法弥补就没法写张爱玲的传记。没有一本张爱玲的传记在我眼里算是真的传记。因为材料不够。

还有一个比较麻烦的是,张爱玲自己前后也有很多说得不一致。比方说,周瘦鹃,他写过关于张爱玲的一篇文章,当年登在《紫罗兰》上。后来到了张爱玲写《小团圆》的时候,跟周瘦鹃描述的是不一样的。还有柯灵,完全不一样。张爱玲在《重访边城》里面写到席德进,但没有王祯和,只提到“一个小朋友”。按王祯和的回忆,张爱玲在去花莲的时候,甚至和他有一点爱情关系。但是张爱玲的《重访边城》,王祯和的名字都没有出现。很多类似这样的事,要说起来有一大堆。全都不知道怎么办。但张爱玲研究,也不能说是完全没有成绩,但是说成绩斐然我也不敢这么说。它确实有先天的局限性。这也涉及当年有些学者比较留意材料,发现了张爱玲的轶文,比如唐文标发现了《连环套》、《创世纪》,陈子善发现了《小艾》等一些其他文章。但是他们可能因为某些困难,放过了某些活材料。比如唐文标开始研究张爱玲的时候,苏青还活着呢。她是1982年死的。到陈子善研究的时候,张爱玲的姑姑还活着。陈子善跟我说去找过她姑姑,但老是姑父在一旁说话,他就觉得兴味索然了。但是不管怎么说,假如有苏青的回忆,我们可以知道张爱玲当时在上海到底跟文艺界是什么关系;有她姑姑的回忆,我们就能知道张爱玲生平更重要的一部分了,但这些都没有人去好好收集。

童年时期的张爱玲与弟弟张子静

童年时期的张爱玲与弟弟张子静

还有一个遗憾,炎樱也是在张爱玲去世之后才去世的,她如果要是能出个回忆录不是很好吗?张爱玲生活中的最重要的三个人,都没有提供任何材料。导致了张爱玲生平就出现空白。其中最重要的就是1949至1952年。这部分只有她姑姑能帮忙提供。炎樱则还能提供张爱玲去日本、去港大的事。

李君维先生前些时候也去世了。他是见过张爱玲的,当年我鼓动他好歹写了篇《且说炎樱》。我还曾动员出版社想给李君维写回忆录,但他年纪大了最后也没写。当时我跟李君维说你好歹写写圣约翰大学跟张爱玲这段是怎么回事,她1942年从香港回来先去的圣约翰大学,后来退学了。李君维是圣约翰大学的学生。这样类似的事都没法提供,最后就什么都没有了。

三联生活周刊:据宋以朗出版的《张爱玲私语录》、《宋家客厅:从钱钟书到张爱玲》等书,其实张爱玲晚年还是比较富裕的,那为什么她在给宋淇的信中还说买机票时为了省100块钱还只能买某种特定的机票?

止庵:她是很省钱,这是两码事。宋淇有信,帮她把钱从美元变成澳币,变成日元,经营她的钱。经常告诉她已经变成多少钱了。所以她不是没有钱。她老了就有些古怪。咱们只能说张爱玲后来的境遇和生活方式,很大原因是她自己愿意这样。包括她家里没有床,睡在一个行军床上;没有桌子,在纸箱上写作。她晚年在美国的生活很大程度是她自己想那么做,而不是被迫。一个人想干什么和不得不干什么,是两码事。

三联生活周刊:张爱玲从《秧歌》开始直至后来在美国,为什么决定开拓英文写作道路?

止庵:她很大程度上是被《秧歌》所误导。《秧歌》英文版卖得很好,上过排行榜,还有过不止一种文字的译本。《秧歌》的成功使得张爱玲有一个抱负,要成为林语堂那样一个人,用英文在英语界写作,取得成功。她有这个自负,还瞧不太上林语堂。虽然《秧歌》取得了成功,但是她的《赤地之恋》的英文版就没有获得成功。

三联生活周刊:你认为张爱玲后期的作品,《小团圆》、《易经》、《雷峰塔》,为什么会选择这种自传性质的题材呢?为什么《雷峰塔》、《易经》的英文版在英语世界里没有获得成功?

止庵:张爱玲是中国现代作家里身世最显赫的一个,没有哪个作家能跟她相比。她的身世,别说在现代文学,在中国整个历史上,都很少有。所以她家族的故事,她认为是可以写成类似于《红楼梦》这样一个作品的。她认为她的家庭生活,可以反映中国当时的那个年代,以及在1949年以前的二三十年里当时中国整个社会的变迁。她就想写这种东西。这样一个家族,前面接着晚清,后面接着1949年,她觉得这个变化里面能反映出来社会的变化。我给你念一段话,张爱玲在1965年的时候,给《美国世界作家简介1950~1970》一书写了一段自白,我请了一个朋友翻译的,这段话非常重要:

“近十年来,我一直生活在美国。用大部分时间写了两本……长篇小说(就是《易经》、《雷峰塔》),尚未出版,第三本长篇仍在写作中,同时搞翻译。并用中文写一些电影和广播剧剧本(就是电懋)。此间的出版商似乎对那两本小说中的人物不太满意,甚至觉得非常乏味。Knoef的一位编辑写道:如果之前的情况果真如此,后来的共产社会实际上就是解放。在这一点上,我反对那种猎奇的文学俗套,把中国描绘成一个儒家学者满口说教的国度,它有违现代文学的常规。关于中国的流行观点具有二重性……但是出现的蜕变和一种真空,出现对于某种信仰的追求,在后期儒家文化内部产生了最后蜕变中,一些寻找出路、脱离流行的唯物论、虚无论、虚无主义的中国人转向共产主义。……我所关心的主要是介于破败时代与最后那些动荡混乱,并使个人处境艰难的年头之间的几十年。介于过去的千年与无论如何将会到来的世纪之间,令人同情的短暂时光。”

当时的美国意识形态,把中国1949年之前看得特别好,认为1949年以后的中国一下子进入黑暗年代。但张爱玲把1949年之前的中国写得很黑暗,所以美国主流的意识形态不能接受这件事。这是《雷峰塔》、《易经》不能出版的主要原因。

其次一个原因,这两本书的英文和中文我都看了,书里基本没有情节。张爱玲就是用写《红楼梦》的那种写法来写的这两本书。同样,《红楼梦》译成英文也没有那么多的读者,因为这里面连人名都记不住。外国人要看情节变化很大的东西。写这种琐碎的家庭生活,他不知道你写的是什么事。这有两层意思,一层是时代的悲剧,当时的美国人对中国认识太简单,太黑白分明。张爱玲没有按照美国的意识形态来写,最后碰了壁。第二层是,张爱玲用了一种类似《红楼梦》的写法,来写她的家族的生活,这个写法是美国人没法接受的。两样都不能满足,为什么要给你出版。比如林语堂的书,为什么外国愿意出,是因为情节起伏跌宕,人物的悲欢离合很鲜明。

张爱玲在创作上有一个误区。她在50年代把《秧歌》寄给胡适的时候,附了一封信,问他有没有一点“平淡而近自然”的意思。胡适说有,太好了。平淡而近自然,是当年鲁迅谈《海上花列传》的话。张爱玲的审美趣味已经不是她40年代的趣味了。她到了《海上花列传》那个阶段了。没有什么情节,这是《海上花列传》的好处,但明白这个好处需要有个准备,读者要够一定的水平。《海上花列传》的问题不全在它的苏州对白,而是它的写法太超前了。张爱玲后来把《海上花列传》改成白话文,也没有因此获得设想中那么广泛的读者。读这样一本书,读者需要做精神、精力上,各种品味上、趣味上的准备。张爱玲自己在当时已经变成这样一个作家了。使得她拿这个口味来写给美国人的东西,美国人没法看。

三联生活周刊:你认为《怨女》和《金锁记》的关系是怎样的?

止庵:《怨女》和《金锁记》有很大不一样。区别是,张爱玲在写《怨女》的时候,文学趣味跟写《金锁记》时不一样。张爱玲在早期,写《金锁记》、《倾城之恋》这些作品的时候,对人生看得很激烈。所以才有曹七巧的精明狠毒,才有白流苏聪明绝顶,才有《茉莉香片》、《心经》中的畸形的心理。这都是她的早期作品。认识胡兰成之后,写的《桂花蒸!阿小悲秋》、《留情》、《鸿鸾禧》,这几篇故事其实都是没有结论的。原来很激烈的东西变得很苍凉,对人生的事情说不清了。张爱玲认识胡兰成以前认为什么事都能说得清,什么都能写到极致。后来基本上话说半句。特别是《留情》,到底淳于敦凤跟米先生是怎么回事、米先生跟前妻是怎么回事,这些谁也说不清楚,只能那么活,相依为命,妥协的东西占很多。这说明当时张爱玲对人生的认识深了一步。大概是《传奇(增订本)》跟《传奇》的那个差别。她是1944年初认识胡兰成的。那之后写的东西,跟之前有区别。

再接着说《金锁记》和《怨女》。《怨女》整个没有那么激烈。《金锁记》里面曹七巧跟这一家人的关系,就是一个拿命换钱的关系。很激烈。《金锁记》里最主要的几个情节,第一个是分家,《怨女》没有;后半截姜长安、姜长白的故事,《怨女》都没有。《怨女》只有《金锁记》的前半部分。曹七巧的故事里,娘家来了个人,提到她原来有个情人时候的事,她是卖麻油的,有人老来买。《怨女》把这个故事扩展了。《怨女》是从《金锁记》里长出来的一个故事。不能说《怨女》就是《金锁记》。但是《半生缘》就是《十八春》,只是删了个结尾。《怨女》中甚至金锁都不存在了。所以我觉得严格来说就是不同的两本书。

三联生活周刊:《怨女》在张爱玲创作史上的地位是怎样的?

止庵:《怨女》对张爱玲非常重要,在她整个创作史上都是重要的。张爱玲在从中文写作转为英文写作以后,写《怨女》之前都还在用英文写作。她先是用英文写了《北地胭脂》,但是《北地胭脂》也没有获得成功,她就把《北地胭脂》译成中文,就是《怨女》。《怨女》又是一个没有什么情节的故事。但是这本书使她重新回到中文创作。张爱玲晚期的生涯,前面只有一篇《五四遗事》,那个篇幅不大,真正的重回中文写作应该从《怨女》开始。然后就是《小团圆》、《色·戒》,之后再到《同学少年都不贱》。

在70年代的时候,张爱玲的《短篇小说集》,就是原来的《传奇》,还有《流言》、《秧歌》、《怨女》、《半生缘》,这些作品陆续被皇冠出版。张爱玲和皇冠的关系是张爱玲重新开始中文创作后一个最重要的事。如果没有这个出版社,只要你写东西我就给你出,她大概还是写英文吧。那时台湾也出现了一堆“张迷”,她在台湾获得了很好的评价,有追随者。夏志清《现代文学史》也是60年代初的作品。这使得张爱玲重新回到华语文学界了。

三联生活周刊:能否谈一下张爱玲和《亦报》的关系?

止庵:1945年张爱玲没有发表东西的地方,创作一下子进入低谷。当时只有一个杂志,叫《大家》,登过她一些东西,包括《多少恨》。但是《大家》是一个比较通俗的杂志。原来像苏青他们办的纯文学杂志没有了。张爱玲这时候的创作主要是给桑弧写剧本。那时她的最高水平是《太太万岁》。最近《太太万岁》的剧本找到了,在上海。但现在还没面世,据说要面世。

到1949年,张爱玲连电影剧本都不能写了。所以1949年以后,当时唯一发表她作品的地方,就是《亦报》。

《亦报》虽然是个小报,但是非常重要。它创刊于1949年,就是一份小报,给这个报纸写东西的包括两个最有名的人,一个是周作人,一个是张爱玲。周作人最多的时候,一天投寄10篇,每篇600多字,我看他日记有寄稿记录。还有就是张爱玲,她写过两部小说。一个是《十八春》,还有《小艾》。《亦报》上还有她两篇文章,一篇是谈周作人的,一篇是谈桑弧。《亦报》是一个小报,是个给市民看的报纸,在上海有一批作者,团结在这个小报周围。当时的市民趣味也不太低,但是整个比较通俗。张爱玲写《十八春》的时候,就有很多读者来信,《十八春》里写姐姐把妹妹骗了,很多读者当时就抗议。张爱玲在《亦报》连载的时候,周作人就在这个报纸上写随笔。他的随笔里还评论了张爱玲,谈到幽默感,说石翠芝这人没有幽默感。张爱玲也写过一篇叫《<亦报>的好文章》说的是周作人的文章。但是他们俩不认识。这报纸好多作者,周作人上海的好多朋友都是这个报纸的作者。这个报纸后来到1952年就办不下去了。

三联生活周刊:你觉得《秧歌》在张爱玲的创作史中占有一种什么样的地位?

止庵:张爱玲一生创作有十四五卷书,这光是中文作品,还不算书信。数量已经不少了。挑出一些代表作的话,在一个最小的书目里面,应该有《秧歌》。如果只挑三本书,给张爱玲出一个精选集,里面有《传奇》、《秧歌》,再加一个《小团圆》。

第一点,如果没有《秧歌》,张爱玲从一九四几年到一九七几年中间就没有东西。而这是她很重要的一个创作阶段。第二点,张爱玲在这之前有一部作品,后来出版了,但是没有受到很大关注,就是《异乡记》。这个没有受到关注,因为它是个残书。《异乡记》写作时间大概在1946年。这个经历对张爱玲来讲非常重要,因为张爱玲在这之前是一个城市人,没去过农村,也没接触过真正的底层生活。《秧歌》里面好多片段,是直接从《异乡记》里抄出来的。特别是杀猪。张爱玲写了《秧歌》之后,整个视野扩大了,而这个视野是从《异乡记》开始扩大的。

到现在为止,对张爱玲有好多批评,包括说张爱玲是小家碧玉,很精致,这是因为他们没看过《秧歌》。《秧歌》可以把以前对张爱玲的好多批评去掉,证明张爱玲也可以写很宏大的东西。白先勇曾经说,看了《秧歌》之后,非常遗憾,张爱玲如果留在国内,就可以写《日瓦格医生》。《秧歌》在国外评价一直很高,港台地区也是如此。《龙应台评小说》有很长一篇文章是谈《秧歌》,只不过在咱们这儿出版的时候把这篇删了。港台版的《张爱玲全集》,《秧歌》是第一卷。

《秧歌》是张爱玲自己主动写的,不是哪个人授意,她到香港之后写的这个小说。《秧歌》虽经美新处出版,但这是两码事,这本书本身的意愿是张爱玲自己。

三联生活周刊:张爱玲的作品从40年代到50年代一直到之后去香港,再去美国,经历了什么样的变化?

止庵:1945到1952年的时候,她转向比较通俗的、比较大众的。《十八春》、《小艾》都是通俗文学。这两本书都没有特别高的成就,张爱玲这种转向是被迫的。1954、1955年,她写《秧歌》,写《赤地之恋》,其中至少有一部分,她转向描写社会,描写更广大的视野。然后她到美国又退到写她自己。到晚年写《小团圆》、《色·戒》,她又有一个变化。她有好多个变化。我们不能说这人不许变,人家凭什么不许变。有一位学者叫刘绍铭,看《小团圆》很不满意,说那些兀自燃烧的句子都没有了。但张爱玲就是不想写那种聪明句子了,也不想把情节编得那么激烈。她的艺术趣味变了。你不能不允许一个作家有这种变化。你想要什么,我就老写这个。那是亦舒。琼瑶不也是这么一个作家吗?张爱玲不是琼瑶,也不是亦舒,她是一个不断自觉变化的作家。变化的最大特点是她的风格上“平淡而近自然”,她要把这个文学变得不那么像文学,要变得跟生活比较接近。

三联生活周刊:《小团圆》影印版大概什么时候出?

止庵:就是最近好像要出。

三联生活周刊:张爱玲自己曾说,她对于人性的要求,向来是“只要人家能懂我一部分”。你也觉得她是一个难懂的人吗?你觉得张爱玲一生中经历的那些人,母亲、姑姑、炎樱、胡兰成、赖雅、宋淇夫妇等,谁是最懂她的人呢?

止庵:我觉得张爱玲是一个人在屋子里,她把门关得特别严。外面站着好些人,想进来她不让进。假如她放进一个人来,她就一切都听那个人的。她放进来过谁呢?第一个就是胡兰成。这不只是情感关系,而是一种信赖关系。她放进半拉的人,是炎樱。再有就是宋淇。宋淇对张爱玲的影响非常大。张爱玲其实自闭挺严重。她不愿意跟这个世界打交道,她必须通过一个人跟这个世界打交道,这个人就是宋淇。包括她给皇冠写信,都是先写给宋淇,宋淇再转告。

宋淇是个很好的人,相当于张爱玲的经纪人,也是张爱玲的护法。他保护着她。但是他在文学观念上有点偏旧。当宋淇读完《小团圆》,他更多考虑的不是张爱玲写了一部长篇小说,而是这个书出版后会对张爱玲有什么不利。这个不利因素他考虑得有点多。所以他建议不出版《小团圆》。同样,《同学少年都不贱》也是宋淇建议不出版。张爱玲就听了他的。可是张爱玲作为一个作家,18万字一个小说,另外一个2万多字,一共20万字就白写了。于是此后她就不写了。假如当年,应该是1976年,《小团圆》出版了,当时她是56岁。《同学少年都不贱》是1978年。假如这些都出版了,她可能受此鼓励,此后创作再呈一个井喷式的发展。她就可能有一个蔚为大观的创作晚年。但是这些作品都没有出版之后,她这个人就枯萎了。之后她把《海上花列传》翻译成白话文,然后再翻译成英文。这就是她后来20年干的事。

宋淇先生当然是好意,但导致的结果,是晚期张爱玲过早的结束。导致后来有20年的空白。她人无所事事之后,整个颓唐了。人变得消沉之后,就出现了很多病。都是在这之后的事。从把《北地胭脂》译成《怨女》到停止写作,一共就10年左右的时间。

张爱玲创作生涯里面两次比较大的打击,一次是发生在1945年。没有媒体了。一个就是发生在这个时候,1976~1978年。

三联生活周刊:从文本和书信判断,你觉得张爱玲是一个难懂的人吗?

止庵:张爱玲这个人,肯定性格上有些问题。这是没有疑问的。她肯定是个自闭的人,容易受惊吓的人。是跟这个世界有点不太容易相得的人。在中国我也接触了一些还活着的作家,他们跟张爱玲之间文学成就有所差距。他们写得确实不如张爱玲。最大的问题是,这些人在平常生活中太正常了。我觉得一个作家,必须不能太正常。如果一个作家就像一个公务员似的,那凭什么你是作家呢?

胡兰成关于张爱玲有很多议论。我觉得他说的最对的一点,就是他把张爱玲跟鲁迅联系在一块。他说鲁迅先生之后有她,她是个伟大的创造者。我们当年研究张爱玲不过瘾,她的东西太少,就去看苏青啊、冰心啊、丁玲、萧红等,看了发现有一个特点,就是张爱玲跟这些人全都不一样。不一样有两方面:第一方面比较明显,张爱玲写的人都是个人,不是阶级的人;第二方面,张爱玲的作品里,都是没有希望。

世界上有两种作家。一种作家是说谎话、说好话的。一种是说真话。张爱玲,包括鲁迅的一部分,他们是给世界说真话。告诉你不像你想的那样,你所有的希望都得破灭,你所有的前途一片黑暗,除去死没有别的路。张爱玲就是这么一个作家。张爱玲写的东西,是无解的一个问题。这个绝望是一个人根本绕不过去的绝望。这种绝望是咱们现在作家,要么想不到,要么想到而不敢写的。张爱玲关心的是大的黑暗背景下,人如何在这个世界上立足的问题。

三联生活周刊:对于张爱玲和赖雅的婚姻关系,你怎么看?有研究者曾指出,赖雅并非像有些文章里说的那么落魄失意,他在美国学界的德国戏剧研究领域还是比较有影响力的。

止庵:在60年代年,张爱玲去台湾,想采访张学良而没成。她在王祯和家,突然得到消息说赖雅中风了。她没有回去的路费,就到香港,给电懋写《红楼梦》剧本,想挣回美国的路费。为这事还跟宋淇发生矛盾了。由此可见,张爱玲对赖雅的情感。张爱玲身上确实有那么一面,刚才咱们讲张爱玲不好接近,但她也有“好女人”那一面。她有想好好过日子,像《小团圆》最后的写的,那个梦所展现的东西。

你看《流言》,张爱玲是一个很生活的人,跟《传奇》展现的不一样。张爱玲是有那么一面的。

三联生活周刊:张爱玲1952年为什么要离开上海?

止庵:张爱玲确实是很明白的一个人。她特别明白,她当时说她去香港是继续学习。百分之百她是一个很明智的人。就是一种敏感性。

三联生活周刊:那张爱玲当时为什么不留在香港,而去美国?

止庵:香港在当时就是“文化沙漠”。到60年代,她给电懋写剧本的时候,香港也没有一个文化人的立足之地。美新社叫她翻译,她译《老人与海》是比较愿意的,但译《爱默森选集》就说跟译口腔科的教科书一样。那不是她的方向。她这个人有自己的方向,香港不合适。她当时也想去日本找一个天地,但也不行。50年代的时候,中国知识分子可以选择的余地非常小。香港当时连个《亦报》都没有。

三联生活周刊:在她作品中,好像对香港这个地方还蛮喜欢的。

止庵:她是蛮喜欢的。尤其是在《重访边城》结尾部分对香港的情感。但是,在香港生活跟在香港创造生活,是两码事。

三联生活周刊:你认为张爱玲到美国后的写作具有“流亡写作”的属性吗?

止庵:没有。张爱玲严格来说,对美国没有兴趣。现在我们读到她写美国的作品,只有一篇,没写完,最后那篇《1988——?》,还有《同学少年都不贱》有一点美国的影子,但我觉得那个小说不是专门写美国的。她对自己的身世太看重了。她喜欢《红楼梦》,她认为真是可以写一个现代《红楼梦》那样一个故事。

三联生活周刊:张爱玲当时在上海文艺界,确实很出名吗?炎樱曾经说,当时和张爱玲走在一起,经常会有女孩子过来盯着张爱玲看。用现在的话说,是有不少“粉丝”的。

止庵:也没有,也没那么重要。我问过我母亲,她当年就在上海。她都不知道张爱玲。她还是文艺青年呢。当然那时的文艺青年爱读的是左翼作家的作品,特别是苏联文学。如果说当年满街都传张爱玲,我不大相信。张爱玲的写作是1943年开始,那时候大部分作家都跑到内地去了。我觉得她当时在上海的名气被后人给夸大了,但要说她一点不重要,也不是。上海确实就那么几个杂志,她的名字也经常出现在这些杂志上。当时的文化中心应该不在上海,而是在重庆,还有一部分在延安。但张爱玲当时书卖得不错,能到几万册。应该说张爱玲当时在上海的文艺圈很有名。

三联生活周刊:你觉得张爱玲有忧郁症或自闭倾向吗?

止庵:大家都觉得她症状很像。当时安徽文艺出版社出版了一套张爱玲的书,那是她姑父授权的。张爱玲去世以后,我到宋以朗家里去。宋先生拿一个包,说有一个事怎么办。在张爱玲遗物里发现一个包和一封信。是写给国内一个人名的,一个女人名。不知道是谁。这事他也跟陈子善说了。后来陈子善找到这个人,原来是安徽文艺出版社的一个编辑,已经退休了。当年安徽文艺出版社出书,张爱玲觉得这个编辑帮了忙了。就买了一个小包,带封信,这封信她自己送不出去。写的时候想送,等送的时候,又觉得好像没有必要。就搁在那了。等她死了之后,遗物拉到宋先生家去,这么多年,终于把这事送成了。

三联生活周刊:张爱玲晚年和她姑姑、弟弟的关系是怎样的?

止庵:她有障碍,但是她能突破这个障碍。但她有时候也很无情,她走的时候,从上海走,跟她姑姑告别,说两人永不再见,永不再联系。她甚至没跟弟弟告别。后来她跟姑姑又联系上了。她弟弟在80年代末,突然看报纸说张爱玲去世,就给中国驻美大使馆写了封信,说:我有一个姐姐叫张爱玲,你们帮我核实下她是不是死了。这封信还转到了张爱玲手里,她就给他弟弟写了封回信。是她弟弟唯一收到的她的信。这封信还发表了。第一句话就是,我没有钱给你,我在这活得不算坏,但也没那么好。听说咱们家的房子现在归你住了,我觉得这挺好的。其实当时,他们家已经没有房子了,他弟弟住的也是租的房子。 读书文学海上花列传止庵张爱玲同学少年都不贱生平金锁记晚期名人十八春雷峰塔专访文化三联生活周刊小团圆胡兰成色戒红楼梦