库尔斯克:终结的开始

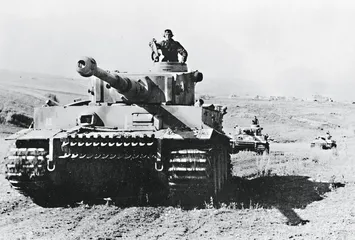

作者:朱步冲 1943年,隶属德国武装党卫军第2装甲军的虎式重型坦克在苏联别尔哥罗德地区行进

1943年,隶属德国武装党卫军第2装甲军的虎式重型坦克在苏联别尔哥罗德地区行进

1943年的春夏之交,经历了两年血腥厮杀的欧洲东线苏德战场呈现出了少有的安宁,曾经在斯大林格勒肆虐的“冬将军”悄然让位,大面积的降雨使得两军前线变成了一片难以跋涉、无边无际的泥泞,双方都在抓紧整编部队的同时,如同国际象棋赛手一样揣测对手的下一步动向,以及应对之策。

在东线南部,德军被赶出伏尔加河下游、顿河、库班河、北高加索和顿巴斯东部地区,战线最终稳定在北顿涅茨河和米乌斯河。在东线北方和中央,到1943年4月初,由于德军北方集团军群撤离杰米扬斯克突出部,中央集团军群撤离勒热夫突出部,从巴伦支海沿岸直到奥廖尔的战线变得比较稳定。但由于曼施坦因麾下顿河集团军群在哈尔科夫与别尔哥罗德的成功反击,使得在稳定下来的德军南部战线和中北部战线之间,形成了一个以库尔斯克(今俄罗斯西部)为中心的巨大突出部。

这是一块南北长250公里、东西长160公里的广袤平原地带,它的中心是工业城市兼铁路枢纽中心库尔斯克,四周遍布着麦田、村庄、河流和一些丘陵高地,只有乡间土路穿梭其中。对于德军来说,经过1942至1943年冬季的惨败之后,再也无法像苏德战争爆发之初那样,在东线展开多个方向的全面进攻,由此,德军最高统帅部把目光投向了这里:如果在它的南北两面发动一个标准的钳形攻势,就可以围歼突出部中部署的大量苏军,同时拉直己方战线,节省出大量机动兵力。

此时,在东普鲁士“狼穴”大本营中的希特勒意识到,盟军在欧洲大陆开辟第二战场只不过是时间问题,1943年必将是德国在欧洲战场进行单线作战的最后一年,所以德国必须在东线以一场胜利大量消灭苏军有生力量,从而赢得喘息之机,再将东线部分精锐作为机动兵力调向大西洋沿岸,防御盟军即将到来的大规模登陆作战。

山雨欲来风满楼

苏军第15炮兵军军长伊万·鲁得涅科夫中将在库尔斯克前线与下属研讨军情

苏军第15炮兵军军长伊万·鲁得涅科夫中将在库尔斯克前线与下属研讨军情

5月3日,曾在莫斯科战役后被免职,于1943年2月被重新起用为国防军装甲兵总监的海因茨·古德里安上将,和南方集团军总司令曼施坦因、中央集团军总司令克鲁格、第7集团军总司令莫德尔上将、军需生产部长阿尔伯特·施佩尔等人,被招至慕尼黑开会。陆军参谋总长蔡斯勒正式提出了代号“堡垒”(Citadel),即在库尔斯克突出部实施一个双重包围的作战计划。此计划已经由希特勒本人在4月15日加以签署,其目的在于“最大限度地将进攻兵力集中使用于狭窄的正面”,试图围歼苏军中央方面军和沃罗涅日方面军主力。

为了完成这一前所未有的宏大攻势,德军投入了“一切可以投入的兵力与装备”。从北面奥廖尔附近发动进攻的是中央集团军群下属,由莫德尔指挥的第9集团军,包括第20、23步兵军,第41、46、47装甲军,与作为预备队的第2集团军。从南线别尔哥罗德附近发动攻势的是南方集团军下属,由曼施坦因指挥的霍特第4装甲集团军,下辖第52步兵军,配备有“东线消防队”之称的特编师“大德意志”(Grossdeutschland)装甲掷弹兵师的第48装甲军,以及精锐的武装党卫军第2装甲军(包括武装党卫军第1阿道夫·希特勒警卫旗队师、第2帝国装甲掷弹兵师以及第3骷髅装甲掷弹兵师)。在48装甲集团军东面提供策应的则是肯普夫兵团,南北两线德军合计17个装甲师、3个装甲掷弹兵师与16个步兵师,总兵力达到78万人,装备2928辆战车与突击炮,受到超过8000门火炮的支援。

1943年,正在向库尔斯克前线集结的苏军T34坦克纵队

1943年,正在向库尔斯克前线集结的苏军T34坦克纵队

除了陆军部队外,德军空军还将整个东线约2/3的航空兵力投入了库尔斯克会战。配备Bf109G-4/6战斗机的第3“乌德特”、第52战斗航空联队,装备Fw190A-2/3/4/5/6的第51战斗航空联队,配备Fw 190A-5/F-3、Hs 129B-2、Ju 87G-1的大量精锐对地攻击机中队,尤其是全新式、被称为“大炮鸟”、携带两门发射钨钢合金穿甲弹37毫米反坦克炮的Ju-87G对地攻击机,已经被证明是有效遏制数量逐渐占优的苏联坦克集群的利器。以上总计1800多架飞机,连同其身经百战的驾驶者,甚至包括一些来自德国国内的试飞飞行员新手,都被集中到了这里。这些部队被编入第8航空军和第1航空师。

赌注越大,则顾虑越多。古德里安在回忆录中记述说,包括自己在内,德军高层反对意见不断,莫德尔上将声称根据空中侦察航拍照片所显示的结果,苏军已经构筑了大纵深和坚强的防御工事来保卫这一突出部地区,古德里安则担心,好不容易有所起色的德军战车产量应当预留做防卫盟军登陆的西线机动预备队,而非损失在这场苏军已经有所察觉,且面对纵深防御体系的攻势中。曼施坦因也在战后承认,“堡垒”行动如果在四五月间实施,效果会“非常理想”,由于春季融雪与降雨造成的泥泞土地已经变得足够干燥,苏军的纵深防御体系与机动性装甲部队的整补训练也未完成,然而如果推迟到7月,则显得太迟,德军完全失去了机动作战与战术指挥上的优势,与兵力占优、在工事中以逸待劳的苏军正面硬碰,胜算显然不高。

苏军库尔斯克前线的步兵反坦克炮阵地,士兵正在射击

尽管如此,希特勒顽固地认为,凭借德军相对高超的战术素养,以及全新的黑豹中型坦克、虎式重型坦克以及“斐迪南”象式重型坦克歼击车,“堡垒”行动的天平肯定会倾向德军一方。豹式坦克(Pzkw V panther)由MAN公司研发,重量45吨,其目的直接是为了对抗苏军性能优秀的T34中型坦克,其车体也采用了与对手类似的大倾角装甲板焊接工艺,配备了性能卓越的KWK42型70身倍口径75毫米坦克炮,在1350米距离上能够击穿118毫米厚度的垂直装甲,甚至能在2000米的远距离轻松击穿T34坦克的炮塔正面装甲,炮塔防盾装甲达到了120毫米,借助迈巴赫HL230P30 V-12汽油发动机,豹式坦克的时速能够达到惊人的46公里。

由亨舍尔公司开发的虎式重型坦克,则采取了相对简单的箱形外观,主炮为88毫米KwK36L/56倍身管口径坦克炮,备弹量92发,车体前部和炮塔前部装甲厚度达到了惊人的102毫米与110毫米,车重达到56吨。在1943年初的罗斯托夫与哈尔科夫攻防战中,虎式坦克轻松地完胜苏军的T34中型与KV1重型坦克。而拥有固定炮塔的“斐迪南”坦克歼击车则在1942年竞标中失败的90辆保时捷公司虎式坦克底盘上改装而成。

1943年,代号“堡垒”作战前夕,德军第4装甲集团军总司令霍特在苏联别尔哥罗德附近的司令部

1943年,代号“堡垒”作战前夕,德军第4装甲集团军总司令霍特在苏联别尔哥罗德附近的司令部

到1943年7月1日,东线德军虎式坦克总数达到了147辆(133辆预定使用于“堡垒”)。党卫军阿道夫·希特勒警卫旗队、“骷髅”师、“帝国”师、国防军“大德意志”师,各有1个虎式坦克连。第503重战车营被划归肯普夫兵团,第505重战车营则被划归第3装甲军,而200辆“豹D”式坦克整编成为第39战车团,归属“大德意志”师师部,由冯·劳赫特中校指挥。同时,东线德军原有的主力战车四号G型已经普遍安装威力更大的48倍身管口径75毫米战车炮,以确保能在500米甚至更远的距离上贯彻苏军主力战车T34与KV 1的正面装甲,在“堡垒”战役发动前,东线4号G型坦克数量已经达到862辆,而附加了炮塔与车身周边装甲裙板,正面装甲加厚到80毫米的四号H型也已经在4月投产。

此时,在苏军统帅部中,是向德军先发制人还是进行防守反击的争论也在进行。早在4月初,朱可夫即判断德军可能在夏季于库尔斯克地区开展一场钳形攻势,然后继续紧逼莫斯科。斯大林和沃罗涅日方面军总司令瓦图京(N.F.Vatutin)坚持发动先发制人的攻击行动,而朱可夫和总参谋长华西列夫斯基则认为应当进行防御以求稳妥,最终形成了一个理想方案:在库尔斯克突出部两面,用坚强的防御迟滞德军可能的攻势,而后投入强大的战役战术预备队加以反攻。根据国防委员会的要求,联共(布)各级基层组织动员了30万以上的苏联民众在库尔斯克州构筑防御工事,仅仅在南线,就挖掘了8.3912万个步兵掩体、机枪掩体和反坦克枪掩体,构筑了5322个指挥所和观察所,埋设了63万枚反坦克和人员杀伤地雷,其密度达到每英里正面有2400枚反坦克地雷和2700枚反步兵地雷,堑壕和交通壕总产度4240公里,在整个库尔斯克地区,苏军的防御工事多达8层,总纵深达到惊人的250~300公里,包括最前沿的反战车壕、铁丝网、地雷区,以及后续的反坦克炮阵地,迫击炮阵地以及部署了轻重机枪的加固步兵支撑点。其中最为坚固的第一道防线称为“主要地带”,纵深5~6公里,由彼此间隔100~250米的五道战壕组成,其间还散布了许多环形反坦克据点,形成密集的交叉火力,部署了较新型的57毫米ZIS-2反坦克炮、76毫米ZIS-3加农炮、122毫米M1938榴弹炮等不同口径射程的火炮。一些民房被加固伪装为反坦克炮掩体,部分坦克也进入了深挖掩体,仅露出炮塔,充当全射界半固定炮台,除非首先开火,否则德军极难发现,所有阵地前沿地区和阵地区间空旷地带都被后方支援炮兵以坐标分区,准备对进攻的德军采取火力覆盖打击。

1943年,德军武装党卫军第二“帝国”师的装甲掷弹兵搭乘坦克前往前线

运筹帷幄之间,双方均针对对方的战术特点与己方优势制订了详细的作战计划与方案。与苏军一样,曼施坦因和霍特等德军高级将领深知,利用装甲集群兵力进攻以逸待劳的苏军构筑好的综合防御体系与筑垒地域,必须精心策划炮兵、步兵与装甲兵的协同进攻,在炮兵与空军轰炸组成的火力准备后,战斗工兵必须清除预定路线上的地雷、铁丝网,然后,由重型坦克为先导,后续的突击炮营、装甲工兵连、防空排、半履带装甲运兵车搭载的步兵,以及自行火炮为殿后的“装甲楔子”,必须迅速“楔入”造成的防线缺口,再向缺口一侧内卷将其扩大,让后续部队进入,在突破后,所有部队必须将滞留时间降至最小,继续迅速集结,向第二道防线继续深入,避免苏军重新组织兵力,对防线进行加固或实行反击。

7月初,库尔斯克周边已经聚集了这个星球上有史以来最为庞大的两股钢铁洪流。莫德尔对面的苏军中央方面军,4月底总兵力为54万人,拥有坦克920辆,大炮7860门;7月初剧增至70万人,坦克1785辆,大炮1.25万门。由于德军成功的欺骗与佯动措施,苏军最高统帅部判断德军的主攻方向将在北面,遂委派中央方面军司令罗科索夫斯基担任前敌总指挥。第一梯队部署着第13集团军和第70集团军,共计22万人;在它们的后方是罗金将军指挥的第2坦克集团军,拥有31万人和840辆坦克和自行火炮组成的第二梯队,另外还有由鲁德钦科将军、瓦西里耶夫将军指挥的第9、19坦克军。后方还有名将伊万·斯捷潘诺维奇·科涅夫指挥的庞大战略预备队——草原方面军,拥有1500辆坦克和55万士兵。而库尔斯克南线,面对曼施坦因的则是瓦图京指挥的沃罗涅日方面军,下辖近卫第6、7、38、40四个步兵集团军,其中由伊万·米哈依洛维奇·奇斯佳科夫(M.Chistyakov)中将指挥的近卫第6集团军和米哈伊尔·斯捷潘诺维奇·舒米洛夫(M.S.Shumilov)中将指挥的近卫第7集团军首当其冲,将迎战霍特上将的第四装甲集团军与肯普夫兵团。从总体上看。苏联中央方面军,沃罗涅日方面军和草原方面军对德国第9和第2集团军、第4装甲集团军和肯夫兵团在兵力上占到2.4∶1的优势(191万对78万),在坦克上占1.9∶1的优势(5040辆对2696辆),火炮迫击炮比例为2.26∶1(19794门对8737门)

1943年,德军武装党卫军第二“帝国”师的装甲掷弹兵搭乘坦克前往前线

1943年,德军武装党卫军第二“帝国”师的装甲掷弹兵搭乘坦克前往前线

随着“堡垒”发动日期的临近,紧张的气氛在“狼穴”中不断升温。斯大林格勒战役之后,希特勒不再听音乐了。特别是在库尔斯克战役打响之前,音乐欣赏已被他无休止的唠叨所代替。也许是白天的神经太过紧张,晚上的希特勒需要尽情地发泄。然而他说来说去都是相同的内容:他在维也纳度过的童年、斗争年代、人类历史、微观世界和宏观世界等等,“堡垒”计划让他寝食难安,另外,轴心国在突尼斯即将失败的战局也时时困扰着他。冯·阿尼姆将军的25万非洲军正在缺少弹药、食物和燃料的情况下,在不断缩小的桥头堡上顽强地进行战斗。需要加强驻意大利的德军,以击退盟军的进攻。因为他已知道,这一进攻即将到来,他将向大西洋壁垒派出强大的增援部队,其兵力可能足以打断英国军队的脊梁骨:“在库尔斯克城下决定的不仅仅是俄国人的命运,而且是战争本身的命运。”

7月4日,从下午到深夜,在闷热的夏日空气和雨后黏稠的黑色泥土中,双方已经开始了零星交火,南线与北线德军分别对苏军前线进行了不同规模的火力侦察与渗透,南线党卫军第二装甲军下属的阿道夫·希特勒警卫旗队、“帝国”和“骷髅”师的先头突击营与工兵,顺利拿下了俯瞰苏军第一道防线中心贝科夫卡的228.6高地、亚洪托夫村、叶里克村等据点,消灭了苏军前沿炮兵观察哨,北线莫德尔第9集团军的工兵也开始了排雷作业,虽然成效显著,但附带后果是直接暴露了自己的进攻企图,引发了苏联红军猛烈的炮火反击。

一名在库尔斯克南线作战的德国士兵将地雷当作枕头,酣然入睡

一名在库尔斯克南线作战的德国士兵将地雷当作枕头,酣然入睡

5日凌晨2时20分,继南线的红军第6、第7近卫集团军后,北线的中央方面军第13集团军也开始炮击德军前进阵地,此时距德军预定炮火准备仅有10分钟。“片刻之间,方才还沉寂的大地震动起来!”一位苏军师长后来描述道,“炮轰越来越凶猛!西部一片昏暗,爆炸的火光划破浓密的灰黑色的烟尘,犹如一座不祥的黑墙升向天空。不朽的但丁尽管有惊人的想象力,也未必能在他的《神曲》中这样来描写地狱。我走到一个离指挥所100米远的炮兵连。由于谁也听不到讲话的声音,人们只得打手势比画。大家都把嘴张开,否则会把耳膜震破。肌肉发达的士兵身体晒得黑黑的,因为他们热得脱掉军便服和衬衣,浑身汗水在火炮映照下闪闪发光。发射速度达到了极限。”实施炮击的第13集团军战线长32公里,对面是德军第9集团军所属第41、47装甲军。炮击部队除了加强炮兵(包括第4突破炮兵军)外,还有第1梯队各步兵师炮兵,总计967门火炮与迫击炮、100门BM-13火箭炮。虽然苏军的反击炮火并未给德军造成重大损失,但却迫使其两线发动攻势的时间推迟了2~3小时。在隆隆炮声中,朱可夫在指挥部接到了斯大林从莫斯科打来的电话:“开始了?——开始了!”

首日——钢火熔炉

4时30分,德军第9集团军开始了长达80分钟的炮火准备。空中和地面同时倾泻而来的凶猛火力,把苏军阵地笼罩在烈火中。凌晨5时30分,德军开始了他们的攻击。德军左翼的第23军首先实施了牵制性进攻,以2个步兵师(第78突击师、第216步兵师,及第36步兵师一个团)攻击苏军第13和48集团军的结合部,配合进攻的有63辆强击火炮。另外还有第811、813装甲工兵连(每连装备96辆“哥利亚”无线电控装甲爆破车、12辆SPW251半履带装甲运兵车),结果仅突入了苏军的第一条壕堑,前进了1.5公里便被阻止了,并且伤亡惨重,第78突击步兵师第195团进攻最初两天就损失了全部连长。在右翼,德军第46装甲军也对加拉宁指挥的红军第70集团军实施了进攻。在中央方向,是莫德尔的主攻力量,他投入了第47、41装甲军的7个师(4个装甲师)。其中4个师以及强大的重型战车部队从第一线发动进攻;西侧,第20装甲师和第6步兵师与第505重型坦克营,进攻奥利霍瓦特卡方向;东侧,第292、86步兵师(加强有第656重型坦克歼击团、第216突击坦克营)进攻铁路枢纽波内里。

在20公里宽的狭窄正面上,6万余德军、近400辆坦克和强击火炮(其中包括31辆“虎”、89辆“斐迪南”、45辆“灰熊”)汹涌而来!虎式重型坦克首先出现,在这些钢铁巨兽的后面,很快涌出了数百辆德国中型坦克和半履带装甲输送车。在地面炮火以及第1航空师密集机群的配合下,虎式重型坦克和第一次上阵的“斐迪南”重型突击战车,以坚固的正面装甲弹开雨点般迎面射来的苏军炮弹,引导着由数百辆坦克与强击火炮组成的巨大钢铁洪流,如同撞城锤一样狠狠冲向苏军阵地。德军坦克手们遵守着如下原则:坦克在任何时候都不能停止不动。即使坦克被损毁,但火炮还能使用,就要在原地用火力支援冲击。

经过一天的激战,德国第9集团军终于在苏军第13和70集团军之间15公里正面取得突破,并在第13集团军防线内推进了6~8公里,逼近奥利霍瓦特卡以北15公里处的苏军第二防御地带。为此德国人付出了沉重的代价。根据莫德尔上报的不完全统计,第9集团军当天战斗伤亡就达7223人。

5日凌晨5~6时,经过50分钟的炮火准备和Ju87斯图卡俯冲轰炸机的空中压制后,南线德军的攻击也终于发动,“大德意志”师从格尔采夫卡和布托沃一线出击,直指正北的切尔卡斯科耶,由于遭到了层层地雷区和反坦克壕沟的阻碍,以及反坦克火力和空中打击,“大德意志”师在进攻第一天就有一半的坦克被毁伤,其中被寄予厚望的豹式坦克由于频繁的机械故障,只剩80辆可以战斗,“大德意志”师下属掷弹兵团团长埃里希·卡斯尼茨上校、团副官贝克恩多夫上尉、“大德意志”装甲团第2营营长绍尔马少校等诸多中高级军官均战死。

位于“大德意志”师以东的党卫军第2装甲军的攻势,也遭遇了苏联红军的顽强阻击。阿道夫·希特勒警卫旗队师被分成了两个巨大的装甲集群楔子,右翼是一级突击大队长阿尔贝特·弗赖(Albert Frey)指挥的第1装甲掷弹兵团,在一个坦克歼击车连和高炮连的支援下,沿亚洪托夫西北的河谷推进,突破苏军第一道防线后,继续进攻雅科夫列沃;左翼是党卫队一级突击大队长胡戈·克拉斯(Hugo Kraas)指挥的第2装甲掷弹兵团,以装备了虎式重型坦克的第13坦克连和31辆三号突击炮G型的第1突击炮营为先导,向贝科夫卡进攻。一位虎式重型坦克的车长在日记里记载说,苏军密集的反坦克炮火从四面八方袭来:“穿甲弹击打在虎式坦克坚实的装甲之上,发出尖锐锵的一声后,变成一道白光,直射天际。如果俄国人不开火,这些精心伪装而又危险的火炮几乎永远不可能被发现,有些俄国人甚至不惜等到近距离才开火,迫使我们迅速停车、定位,进行精确射击。”

苏军坦克第6军军长格特曼少将回忆说,一线的固定牵引反坦克炮部队伤亡惨重,因为他们除了努力击退敌人,就只有牺牲一途,因为它们的牵引卡车已经撤至遥远的后方。首当其冲的反坦克歼击炮兵第538团在半天之内就损失了18门45毫米反坦克炮,145人阵亡或失踪。而在前线督战的苏军坦克第1集团军军事委员波佩利则目睹了德军在进攻被迟滞后,迅速呼叫空中支援前来压制的恐怖景象:“斯图卡俯冲轰炸机控制了天空,它们时不时排成紧密的阵形,然后像舞蹈一样飞速旋转,俯冲投弹,泥土飞溅,火焰四起,不断有我们火炮和车辆的残骸腾空而起……浓烟、尘土、焦煳,反坦克炮与德军坦克反击所射出的火焰和钢铁,形成了激流,像无边的汪洋一样将我们卷入其中……很多瞄准与装填手都牺牲了,连长、排长甚至团长本人都亲自上阵,我们的两个反坦克炮兵团(538、1008)顷刻之间就没了,除了他们的番号。”

由于第一道防线在半天之内就被德军突破,下午14点,近卫步兵师第52师师长涅克拉索夫命令坦克第230团迅速出击,分别阻击德军警卫旗队师和“帝国”师的装甲前锋,然而这个团除了23辆T34/76战车,其余都是装甲火力相对脆弱的美援M3“李”式中型坦克和“斯图亚特”轻型坦克,战斗后果不想可知,顷刻之间,几乎所有苏军坦克就被虎式坦克的88毫米重型坦克炮击毁。隶属第13重坦克连的第2排排长、德军著名“坦克杀手”米歇尔·魏特曼(Michael Wittmann)三级突击中队长就击毁了3辆,其战友、日后成为虎式坦克第六号王牌的3排排长赫尔姆特·文德罗夫少尉(Helmut Wendorf)也有两个击毁战绩。

等待7月5日的夜幕终于在呛人的硝烟和血腥中降临时,警卫旗队师虽然挺近了将近14公里,是整个南线第4装甲集团军中唯一能够突破苏军第一道防线的部队,但在苏军奋不顾身的阻击下伤亡惨重:97人阵亡,522人负重伤,另有17人失踪,有4辆虎式坦克、8辆突击炮三号突击炮被击毁或者退出战斗。在警卫旗队师以东的“帝国”师、“骷髅”师分别只推进了8.5公里左右。而在战线最东侧的肯普夫兵团也未能突破对面舒米洛夫中将指挥下第7近卫集团军的第一道防线。按照陆军最高统帅部OKH的设想,霍特麾下的第48装甲军应当在首日就连续突破苏军前两道防线,推进45公里左右到达普肖尔河,而武装党卫军第2装甲集团军也应当挺近至普罗霍洛夫卡,显然首日战果与设想中的结局实在是天壤之别,“堡垒”行动的未来顿时蒙上了一片阴影。当晚,朱可夫在给斯大林的书面战报中声称:“我们的步兵和炮兵尽管遭到一些损失,但表现良好。对敌军大规模坦克冲击的战斗还将这样进行下去。”

加注

第一天的攻击不畅,骑虎难下的德军统帅部唯有“加注”一途。7月6日,莫德尔投入了他的第二梯队。其中第2、第9装甲师被用于加强右翼对奥里霍瓦特卡方向的进攻。2个新增装甲师带来了188辆坦克(包括127辆四号坦克,其中89辆为安装了口径75毫米炮的四号G型),另有70门自行火炮。连同此前在这个方向交战的第505重型坦克营,目的是夺取苏军第一道防线的中枢波内里村,并越过奥尔霍瓦特山脊,推进到适合机动作战的平原地带。

对于德军的这一新动向,中央方面军指挥官罗科索夫斯基在头天晚间已经做出了正确判断,他决心在第二天采取积极的攻势防御,反击兵力为罗金中将第2坦克集团军以及方面军预备队中的第19坦克军。共有607辆坦克(T-34坦克367辆,T-70、T-60坦克240辆),然而由于指挥系统上的紊乱,发起冲击时只有第2坦克集团军属下的第16坦克军和第17近卫步兵军加入战斗,而他们面对的则是装备了虎式重型坦克的德军第505重型坦克营,在半小时内,第107坦克旅就有46辆坦克被第505营摧毁,几乎全军覆没,而跟上支援的第164坦克旅也损失了23辆坦克。面对苏军的殊死抵抗,德军依靠重型装甲部队和优秀的空中支援打击总算推进了2公里,接近了波内里村的边缘地带。

波内里村控制着库尔斯克通向北方的所有公路和铁路,守军为叶恩申少将指挥的第307步兵师,以及紧急调来的第13反坦克旅。为了尽快攻克这个苏军第二道防线的枢纽,莫德尔投入了第292、第86步兵师,以及第二梯队的第18装甲师,在接下来的整整6天中,波内里村变成了“库尔斯克的斯大林格勒”。翌日,苏军第307步兵师当天击退了德军5次进攻。但在10时,德国步兵在50辆坦克支援下一度突入波内里西北郊区,并企图夺取波内里西面斯诺瓦河上的桥梁。但是苏军步兵第81师的工兵在德国人迫近时炸毁了桥梁。很快苏军第1019、1023步兵团在坦克火炮支援下发起了一次反突击,把德军赶了出去。不甘心的德国人继续猛攻。傍晚前,两个营的德国步兵在12辆战车支援下,终于攻占了波内里城东郊的五一农场,并突入波内里北郊。第307步兵师在加强的第46榴弹炮旅、第12炮兵团火力支援下,将德国人阻止在了距离第2防御地带2~3公里处。

为了守住波内里,第13集团军向该地增援了第129坦克旅和第1442自行火炮团全部,以及第103坦克旅各1部。苏第3坦克军也在波内里后方沿10公里正面建立起防线。

在已经成为废墟的城市里,激烈的巷战和壕沟战在拖拉机厂、火车站和水塔几个重要据点展开。由于缺水,双方士兵都不得不用自己的尿液来冷却步枪、机枪乃至迫击炮热得发烫的枪管和炮管,德军第10装甲掷弹兵师和31步兵师,以及苏联第3、第4近卫空降兵师也相继投入了战斗。每一座摇摇欲坠建筑物里,双方在不同的房间里对峙,试图用刺刀、匕首甚至折叠工兵铲消灭对方,德军抱怨,只能用便携式喷火器才能“把俄国人像驱赶阴沟里的老鼠那样驱赶出来”。苏联红军的基本战术就是,力图将德军的坦克先导部队与后续步兵分割开来,由资深工兵组成的“快速障碍设置小组”会冒着如同收割镰刀一样的炮火,在被苏军反坦克火力迟滞的德军战车周围迅速铺设反坦克地雷或者投掷燃烧瓶,而后侧翼的机枪与迫击炮、狙击手则致力于消灭随后跟上的德军步兵,以及试图将反坦克地雷迅速清除的德军工兵、德军第656重型坦克营的“斐迪南”式重型突击火炮由于缺乏近战武器,复杂的电油混合引擎故障频繁,迫使其车组成员在突破苏军反坦克炮防线后,便无法有效掩护支持德军步兵作战,而成为苏军灵活的T34中型坦克、反坦克枪以及燃烧瓶重点攻击对象。

7月8日,莫德尔再度把进攻主力转向奥里霍瓦特卡,投入了预备队第4装甲师(93辆坦克、37门自行火炮)。该师以及第2、第20装甲师,加上装备了虎式坦克的第505重装甲营,对着苏军防线发动一轮又一轮的猛攻。直到17时,德军才夺占了奥尔霍瓦特卡方向的257高地,取得了一些进展。但苏军很快增援了第140步兵师和第11近卫坦克旅,在兵力和装备占据绝对优势,预备队源源不绝的苏军面前,德军的攻势终于被遏制。到了7月12日,莫德尔第9集团军已经损失了大约1/3的步兵与工兵(21350人),以及2/3的坦克与自行火炮(647辆坦克强击火炮,其中130辆彻底损失),仅仅突入苏军防线不过14.5公里,便停滞不前。

在中央方面军司令部里,朱可夫等苏军高级指挥官发现,自己还没有动用战略预备队草原方面军,德军北线的攻势就已经被成功阻止,于是决定在其东北的奥廖尔突出部,以西方面军和布良斯克方面军发动了“库图佐夫”攻势,共计38万人、1100辆坦克与自行火炮,以及超过5000门大炮,目的就是要击溃拱卫德军第9集团军侧翼的德军第2装甲集团军,并试图将整个第9集团军反包围并加以歼灭。

在奥廖尔南部,德国第35步兵军军长洛塔尔·伦杜利克(Lothar Rendulic)少将准确地判断了俄军第3、第63集团军的进攻线路,他将6个步兵营、18个炮兵连、24门88毫米Flak36高炮部署在俄军的进攻地域,依托着广泛而坚固的野战工事,并以工程障碍物和雷场作为掩护。因此虽然在兵力上苏军占有绝对优势,但进展不如预期,且伤亡惨重,重蹈了德军在前几日进攻中的覆辙:首日德军仅以损失两门88毫米高炮的代价就击毁俄军60辆KV-1重型坦克。在战役发起的当天,苏联方面就不得不投入了第二梯队的第11集团军,以及萨赫诺将军指挥的第5坦克军。

到了7月15日,奥廖尔登陆场的战斗异常激烈。“每前进一公里,进攻军队都要做出很大的努力,而且要有顽强的精神和战斗技能,中央方面军右翼(第43、第13、第70集团军)在前几天的激烈防御战中受到很大削弱。”罗科索夫斯基元帅在其回忆录中说,“敌人善于利用工事良好的地区进行顽抗,我军转入反攻进展缓慢,简直是要一道道阵地钻过去。敌人采取了机动防御,一批部队进行防御,另一批便占领距离5~8公里的新地区,敌人不断地把剩余的坦克部队投入反冲锋。”德军第505重型坦克营的虎式重型坦克再一次大开杀戒,它仅用两辆虎式坦克进行阻击,在短短的一个小时之内就击毁了32辆T34坦克而自身却毫发未损,但这种战术胜利远远无法阻止全局的崩溃,莫德尔被迫下令全线撤退,调动第12、18、20装甲师从库尔斯克北线火速撤回增援,自此德军北线攻势宣告终结。

南线——决战普罗霍洛夫卡

相对于北线莫德尔第9集团军攻势的虎头蛇尾,南线曼施坦因将军的攻势相对顺利。7月6日,党卫军第2装甲军的警卫旗队和帝国两个师就突破了苏军第二道防线,将苏军克拉夫琴科将军的近卫坦克第5军合围,越过了雅科夫列波和卢奇基村,在前往普罗霍洛夫卡的方向上撕开了一个将近4公里宽的巨大缺口,肯普夫兵团也将苏军从北顿涅茨河的桥头堡上逐出,第48装甲军逐渐将苏军第6近卫集团军的抵抗击退,逼近奥博扬以南。时任沃罗涅日方面军政委、日后的苏联领导人尼基塔·赫鲁晓夫在日记中回忆说:“交战越来越激烈,敌人的新型坦克让我们的反坦克炮弹无可奈何……敌人在把我们向第三道防线紧逼,我们的三条防御地带都有反坦克壕,各种工事和专用的步兵火炮坦克阵地,但这一切都被敌人攻破了,德军只是暂时没有抵达集团军的后方防御阵地而已,在通往库尔斯克方向的普罗霍洛夫卡车站一带,形势特别紧张。”

然而随着德军的逐渐深入,相对于左右两翼48装甲军和肯普夫兵团进展的缓慢,中间突前的党卫军第2装甲军孤军深入,其两面侧翼也逐渐暴露,由于缺乏足够的兵力进行保护,军长保罗·豪塞尔将军不得不刻意放慢了突破速度,不断筹措日趋捉襟见肘的部队来应对兵力占据优势的苏军对自己侧翼的不断攻击,霍特将军被迫下达了新命令,让豪塞尔的整个部队向西转进,同时完成歼灭苏联第1坦克集团军,以及弥补与第48装甲军之间空隙的双重任务。而此时,苏军的反攻也即将展开,瓦图京调集了坦克第10军、来自西南方面军波波夫少将的坦克第2军,以及近卫坦克第2军与近卫步兵第89师,合计约600辆坦克,力图截断党卫军第2装甲军的后路。遗憾的是,这次反击由于苏军高层过于乐观,兵力分散且缺乏空军与炮兵掩护而失败,克拉夫琴科将军下属的近卫坦克第5军在3天之内,坦克总数就从216辆下降为41辆,他在报告中坦承:“损失了大量曾在斯大林格勒经受战火考验的指挥员,2名团长阵亡,75%的营长与连长非死即伤。”然而,苏军庞大的人力物力资源能够轻松弥补这种损失,但德军不能:朱可夫与罗科索夫斯基命令草原方面军下属,罗特米斯特罗夫中将指挥的近卫坦克第5集团军火速驰援普罗霍洛夫卡,共有593辆坦克与37门自行火炮,而此刻曼施坦因手中的预备队则只剩一个拥有63辆坦克的第17装甲师可堪调动。

从7月8日到7月11日,战斗形势可以说各有胜负,由第48装甲军组成的霍特兵团左翼依旧被苏军顽强阻击于瑟尔采沃至新谢洛夫卡一带,无力再向正北方面的突击目标奥博扬再进一步,“大德意志”师更是损失了将近一半的兵力与装甲战斗车辆,但右翼武装党卫军第2装甲军亦成功地在科切托夫卡一带与左翼取得了连接,使得苏军试图将南线德军两翼切割的企图落空。在得知苏军大量增援部队正从东北方向向普罗霍洛夫卡集结后,霍特将军下达了新的命令:党卫军第2装甲集团军应向普罗洛霍夫卡前进,利用当地的平原地势歼灭前来增援的苏军后,向库尔斯克以东迂回,配合左翼48装甲集团军继续北上,由此拉开了“二战”中规模最大的坦克大决战的序幕。

7月12日清晨,殷红如血的夕阳在初升后就被浓云遮蔽,普罗霍洛夫卡周围大平原上,一望无际的成熟谷物在田地中如大海的波涛连绵起伏,空气中逐渐传来了双方坦克与装甲车辆引擎和轰鸣和金属履带摩擦的噪声,在一轮苏军伊尔2“黑死神”对地攻击机的扫射与“喀秋莎”火箭炮进行的火力准备后,罗特米斯特罗夫中将在位于普罗霍洛夫卡西南的总指挥部中命令无线电操作员康斯坦丁诺夫向麾下各单位发出了进攻讯号:“钢铁!钢铁!钢铁!”

苏军的攻势首先在位于普罗霍洛夫卡西南的瓦西里耶夫卡和斯托罗热沃耶村之间展开,隶属苏军第181战车旅和32机械化旅的80辆T34/76中型坦克首先出击,在他们面前,首当其冲的是位于瓦西里耶夫卡正南共青团国营农场附近,仅剩下7辆四号长炮管坦克可用的阿道夫·希特勒警卫旗队师第1装甲团6连。连长鲁道夫·冯·里宾特洛甫立即命令从侧面开火,袭击苏军坦克薄弱的侧面装甲。尽管这一大胆的伏击行动大约摧毁了24辆苏军坦克,其中里宾特洛甫个人单车即击毁14辆,但第6连也有4辆坦克负伤,两辆被击毁。稍后,前来增援的苏军第29坦克军第31坦克旅的40辆坦克继续向西突破,扩大战果,缺乏足够反坦克重火力的警卫旗队师第2装甲掷弹兵团被迫以近身肉搏方式试图阻止苏军无情的突击,第2装甲掷弹兵团第3营营长约亨·派普(Jochen Piper)亲手用集束手榴弹炸毁了一辆T34坦克;苏军装甲部队的弊端凸显无疑,除了营连级指挥员,苏军坦克内依旧没有装备无线电通讯设备,因此在战斗中很难根据战局的变化及时做出调整,只能僵硬地执行出击时刻的原始命令。

同时,在斯托罗热沃耶村附近的树林中,苏军发动攻击的第25坦克旅也遭遇了警卫旗队师第1坦克歼击营的阻击,3连连长库尔特·斯梅特莱特(Kurt Smetreiter)士官指挥麾下的5辆“黄鼠狼”Ⅲ型坦克歼击车击毁了超过20辆苏军坦克与4门反坦克炮。双方的士气均十分高涨,隶属25坦克旅的坦克连长米什琴科在座车中弹起火后,一面扑火,一面继续向德军阵地射击,炮弹打光后继而用机枪扫射暴露在外的德军步兵与车辆,库巴耶夫斯基中尉驾驶的SU76自行火炮在起火后,全员驾车奋力撞向一辆德国坦克,双方同归于尽。

到了午时,苏军的攻势在各个方向上都进展不大,而此时位于警卫旗队师北侧左翼的党卫军第3装甲掷弹兵师、“骷髅”师装甲群在波列扎耶夫附近突破了近卫步兵地95师的防线,重创了苏军坦克第110旅。然而占据兵力优势的苏军并未因自己侧翼的威胁而停止前进。下午14时许,坦克第18军终于突进了德军防线5公里,苏军坦克第32、31旅搭载苏军摩托化步兵32旅,得以从德军防线的疏漏中成功渗透,从侧后包抄位于共青团农场以南的241.6高地,遭遇了警卫旗队师装甲第13连虎式重型坦克的阻击,“坦克杀手”米歇尔·魏特曼通过无线电发出指令:“注意,距离1800米时开火!”苏军的T34与KV I坦克无法与虎式坦克的88毫米炮抗衡,而在行进中射击又缺乏准星。181旅第2营营长斯克利普金大尉座车在第一轮齐射时就被击中起火,身负重伤;另一辆T34坦克的驾驶员尼古拉耶夫为了鼓舞士气,驾驶自车直接撞向了德军13连格奥尔格·勒奇的座车,尼古拉耶夫与车组人员全部牺牲,勒奇的座车也告损坏,被迫退出战斗。至此,米歇尔·魏特曼个人在“堡垒”行动中的战绩已经累计至30辆坦克。

在警卫旗队师东北,苏军第2坦克军也在与扼守斯托罗热沃耶村的党卫军第2帝国装甲掷弹兵师展开战斗,但依旧没有获得任何预期中的突破,近卫坦克第4旅和搭载的近卫摩托化第4旅遭遇了帝国师第2装甲团第2营的攻击:整个普罗霍洛夫卡西南地区如同一口沸腾的大锅,浓厚的烟雾笼罩了整片天空,在焦黑的土地上,面目全非的双方被击毁战车如同火炬一般熊熊燃烧,苏军喀秋莎火箭炮与德军“奈比尔威菲尔”六管火箭炮发出的火箭弹在天空中发出凄厉的呼啸,苏军突击步兵“抓住坦克炮塔上的金属把手,紧紧依附在颠簸起伏的坦克上,呼吸着汽油尾气和炮弹硝烟混合的刺鼻空气,忍受着敌方轻重火力的扫射,一停车就跳到地面上展开投入战斗……”由于苏军缺乏足够的炮火与空中支援,行动宣告失败,帝国师还随即发动反击,斯托罗热沃耶村再次易手。

戛然终止

傍晚时分,一场突如其来的瓢泼大雨宣告了双方行动的终结,苏德双方宛如两只在搏斗中都身负重伤的巨兽,抓紧这来之不易的机会舐舔身上的累累伤口。对于苏军来说,这一天的反击无疑不算成功,近卫第5坦克集团军在报告中承认:“许多兵团和指挥员对协同结合缺乏关注,导致敌人可以利用我军缺乏协调的弱点,成功突入我军防线或抑制我军进攻部队。”在整整一天的战斗中,德军投入的498辆坦克与突击炮损失了163辆,苏军投入的670辆坦克和自行火炮则累计损失了450辆左右,而人员伤亡比则高达惊人的3908比4.2万。为了鼓舞士气准备后续作战,曼施坦因元帅特意向霍特发电嘉奖,鼓舞士气,仅仅警卫旗队师装甲掷弹兵团就获颁了150枚二级铁十字与100枚一级铁十字勋章。

7月13日,正当普罗霍洛夫卡的硝烟还未散尽时,中央集团军总司令克鲁格元帅和曼施坦因元帅就被紧急从东线前线召回了位于东普鲁士的“狼穴”。希特勒免去了一切寒暄,直截了当地告诉两人,由于盟军已经发动了在西西里岛登陆的“爱斯基摩人”作战计划,所以“堡垒”作战必须停止,将库尔斯克前线的精锐装甲部队紧急调往意大利前线。与因北线第9集团军进攻收效不大而垂头丧气的克鲁格元帅相反,曼施坦因力主继续在库尔斯克南线完成既定作战方案,第48装甲军参谋长冯·梅林津在回忆录里说,曼施坦因提出了一个生动的比喻,将德军比喻为已经费劲千辛万苦抓住野狼双耳的猎人,断无匆忙放手之理,丝毫不顾他面前还有苏联草原方面军和西南方面军巨大的有生力量,以及距离会师莫德尔还有近100公里遥远路程的事实。对此,希特勒只得做出部分让步,只调走党卫军第2装甲集团军中的第1阿道夫·希特勒警卫旗队师前往意大利,允许南方集团军在普罗霍洛夫卡周围继续“有限的攻势”,但目的只是尽量摧毁苏军战略预备队,以防止其在随后的夏季发起大规模攻势作战。7月23日,精疲力竭的霍特第4装甲集团军被迫退回了7月5日时的进攻出发线。8月3日,科涅夫的草原方面军和瓦图丁的沃罗涅日方面军即发起了代号“鲁缅采夫”的大规模攻势,次日即占领了别尔哥罗德和奥廖尔。21日,再次收复哈尔科夫,这是自“巴巴罗萨”行动以来,这个城市第四次,也是最后一次易手。

在为期一周的“堡垒行动”中,尽管从统计数字上看,苏军蒙受了比德军惨重得多的人力与装备损失(兵员减员为苏军17.7847万人,德军5.8518万人;坦克与自行火炮损失为苏军3500多辆,德军948辆),然而整体军事工业与人力资源雄厚,又有美国源源不断租借物资援助的苏联可以相对轻松地弥补这些损失,并旋即发动迅猛的反击攻势,而德军却无法迅速恢复元气。截至7月底,中央集团军群和南方集团军群下属可用坦克与自行火炮只有可怜的843辆,东线总兵力也降低到了290万人左右,自此完全丧失了东线战场上的战略主动权,“堡垒”攻势也成为德军在苏联战场上最后一次大规模的主动攻势。按照草原方面军总司令科涅夫元帅的说法,库尔斯克会战“是德国装甲兵这只黑天鹅临终前的美妙绝唱”。而英国首相丘吉尔则更为言简意赅:这场会战是纳粹德国“终结的开始”。

(主要参考文献:《武装党卫军第一阿道夫·希特勒警卫旗队师战史》,鲁伯特·巴特勒著;《武装党卫军第二“帝国”师战史》,奥托·魏丁格著;《武装党卫军第三“骷髅”师战史》,查尔斯·特朗著;《鲜血,钢铁与神话——武装党卫军第二装甲军与普罗霍洛夫卡》,乔治·耐普著;《二战重大战役系列:库尔斯克》,邓肯·安德森等著;《堡垒行动——德军的攻势》,马克·海利著;《闪击英雄》,海因茨·古德里安著;《失去的胜利》,埃里希·冯·曼施坦因著;《坦克战》,冯·梅林津著;《军人的天职》,K.K.罗索科夫斯基著)

双方将领小传

罗科索夫斯基(1896~1968)

罗科索夫斯基

与朱可夫元帅和科涅夫元帅被誉为苏联陆军的“三套马车”的罗科索夫斯基,出生在华沙近郊大卢基的一个波兰人的家庭。他18岁自愿参加沙俄军队的波兰军团,担任骑兵,1922年底,库班骑兵第5师对罗科索夫斯基的鉴定如下:“具有坚强的意志,精力充沛,果断,冷静而沉着。对部下和对自己一样要求严格。关心别人。受到部下们的爱戴和拥护。热爱军事,能轻松地承受军旅生活。”

苏德战争爆发后,罗科索夫斯基担任了基辅军区机械化第9军军长,后一路晋升,担任16集团军司令、顿河方面军总司令,库尔斯克会战结束后,中央方面军各集团军强渡杰斯纳河,突破德军西岸防御,直指基辅。1943年10月2日,中央方面军改称白俄罗斯方面军。到11月底,罗科索夫斯基大将的白俄罗斯方面军已肃清了白俄罗斯大片领土上的德军。并解放了战略要地戈梅利。1943年11月26日,莫斯科再次鸣礼炮向罗科索夫斯基和他的部队致敬。

尽管并非装甲兵出身,但罗科索夫斯基一向善于研修,是苏军大纵深机械化突击战略的首创者之一,擅长组织机动预备队迅速投入至攻势上的任何一个突破点,并且他以谦逊、关心部下与卓越的协调能力见长,被誉为“拥有朱可夫的一切,唯独没有后者缺点”。

瓦尔特·莫德尔

瓦尔特·莫德尔(1891~1945)

弗里茨·埃里希·冯·曼施坦因(1887~1973)

完全是截然不同的两种军人,莫德尔精力充沛,意志坚定,呆板,毫无幽默感,永远佩戴着他标志性的单片眼镜。希特勒本人都曾对幕僚抱怨,说自己都不愿意成为莫德尔的部下。英国军事历史学家李德·哈特分别评价两人说,曼施坦因是德国“二战”时期最为出色的指挥官、进攻大师,莫德尔则是最优秀的防御战术家,“消防队长”总是担任防线被突破时最先被指派到一线“堵漏”,对部队能力极限的评估非常精准。

弗里茨·埃里希·冯·曼施坦因

弗里茨·埃里希·冯·曼施坦因

曼施坦因最为成功的筹划,即是“二战”开展初期,制定了右翼B集团军从比利时佯攻。B集团军从中央阿登山区突破,突破色当,迅速攻占马斯河的桥头堡,向东进攻,绕过马其诺防线,将法军与英国远征军主力切断在法国北部的“曼施坦因计划”。1941年2月,曼施坦因担任装甲军第56军军长。1941年6月,苏德战争爆发,曼施坦因指挥的第56军在5天内前进320公里,兵临列宁格勒城下。9月,曼施坦因成为南线德军第11集团军司令。他的集团军成功进入克里米亚,俘虏43万苏军。莫德尔在战争初期的最大功绩是于1940年9月指挥第3装甲师完成了庞大的“基辅包围圈”,俘虏了苏军第5集团军总司令波塔波夫坦克兵少将以下整个指挥部,又在11月底莫斯科城下临危受命,指挥麾下41装甲军有条不紊地撤退,并在次年2月出任第9集团军总司令时成功地挫败了苏军在勒热夫附近的庞大攻势,先后击溃了苏军第29、第33集团军,稳定了整个中央集团军群岌岌可危的防线,又在1942年秋天斯大林格勒战役同期,粉碎了朱可夫与科涅夫旨在伊祖姆突出部歼灭第9集团军,阻止中央集团军群增援斯大林格勒的“火星行动”。莫德尔的拿手战术即是在第一线仅仅保持一些加固据点以迟滞苏军进攻,然后乘苏军突破扩大后兵力分散,再以多个灵活机动的小型战术集群加以侧击歼灭。

在“堡垒”攻势结束后,两人的命运再次产生交汇。1944年初,曼施坦因为了保存南方集团军实力而采取的一系列灵活防御战略令坚持静态防御的希特勒无法容忍。4月,曼施坦因的职务被“消防队长”莫德尔代替,从此这位战术天才就赋闲家中。8月,莫德尔又临危出任西线德军总司令,虽然曾挫败了盟军“市场花园”行动等攻势,但依旧无法挽救整个西线的崩溃,1945年4月,性格倔强的莫德尔在鲁尔工业区遣散自己的B集团军群后开枪自戕。 终结库尔斯克自行火炮军事战争陆军二战德军莫德尔装甲部队苏联红军苏联t34坦克曼施泰因