为什么是德国,为什么是犹太人

作者:陆晶靖 1943年,波兰华沙的犹太人居住区爆发起义。图为起义期间被德军驱逐抓捕的犹太人

1943年,波兰华沙的犹太人居住区爆发起义。图为起义期间被德军驱逐抓捕的犹太人

为什么德国发动了第二次世界大战,他们为什么又在战争之外杀害了600万犹太人,这个问题是战争刚结束时,盟军、苏联和德国自己都无比关心的。在“冷战”开始之前,英美史学界的主流观点认为,一定是德国人的民族性里埋藏着某种深层的毒素,最终导致了他们一边使用最新的科技成果,一边极其野蛮地侵略别的欧洲国家。历史学家们曾经非常仔细地去探求这种毒素的谱系,然而在得出系统性的结果之前,德国又成了“冷战”最激烈的前线,美国立刻将联邦德国的角色从一个需要解毒的病人转变为亲密的盟友,“毒素”的理论也不再提起了。德国史学大家梅尼克在《德国的浩劫》里反对这种“毒素”论,在他看来,德国在那12年里陷入了某种类似迷乱的状态,当年包括许多德国普通人在内的行为,恰好是与德国古典文化背道而驰的,要在未来避免这样的事故再次出现,唯一的办法不是去寻找什么毒素,反而是要大力弘扬以歌德、康德和巴赫为代表的古典文化。

梅尼克的书写于战争刚刚结束之时,他的目的在于针对“毒素”论重振德国的文化信心。从今天的角度来看,他的目的可以说是达到了。德国在战后的反思也达到了国际社会的一致承认,今天也很少有人再会认为按照德国自古的文化与经济史脉络,必然会发动第二次世界大战。但以梅尼克为代表的文化史家并没有太多涉及政治与经济的原因,尤其是仅从文化的角度出发,无法很好地解释纳粹德国何以对犹太人怀有如此深的恨意,以至于要在战场之外杀害包括妇女儿童在内的约600万犹太人。在纳粹的意识形态里,雅利安民族是最高贵的,世界上只有“雅利安”和“非雅利安”民族,这一点当然与犹太教里“犹太人是天选者”这一点相冲突,然而纳粹并不歧视日本人和阿拉伯人,这足以说明,种族主义与反犹主义并非完全等同。

在纳粹反犹的年代,犹太人已经很难按照一个统一的标准去定义,即使是只从宗教出发,即信犹太教者均为犹太人,也无法解释为什么很多改信基督教的犹太人依然难逃毒手。除了犹太教,犹太人的思想资源还包括基督教、资本主义甚至社会主义(马克思就是犹太人),他们中的许多人也已经摆脱了犹太教的背景。而反犹主义者都是偏执狂:“哪怕犹太人会说一千种语言,他在内心里还是一个犹太人。”那么,纳粹德国为什么要把犹太人当成如此重要的敌人,以至于要发动国家机器去杀害他们呢?他们真的是希特勒哄骗德国人民,以登上权力神坛时的替罪羊吗?希特勒把纳粹上台前的德国凋敝归咎于犹太人,这真的足以解释此后的大屠杀行为吗?

事实上,纳粹上台的最主要原因并不是因为成功地将经济萧条归咎于犹太人,相反,纳粹是因为其宣扬的“爱国主义和振兴经济”的愿景而得到人们的选票的。真正开始对犹太人下毒手,是在希特勒的权力已经稳固,并且在欧洲战场已经取得成功的时候。在德国对于苏联的夏季攻势前,所有的民用火车都被用于运送军队,但去集中营的线路照常运行;到了1944年6月,纳粹德国已经在所有战场都处于溃败的边缘,大部分交通运力都在疲于撤退,但用于运送犹太人的火车依然一切照常。当德国在战争中期,同时面对东西两线以及北非战场时,其战争后勤供应足以成为一个大问题,但他们却并不太想将犹太人当作奴隶劳动力。除了直接死于枪杀和毒气的受害者,劳动营里的犹太人因为生存条件恶劣,通常在几周或者几个月内就死亡了。德国将军冯·葛连特曾试图改善劳动营里犹太人的境况,将重心转为生产而不是惩罚,以便生产出更多的后勤物资,结果党卫军头子希姆莱将之视为同情犹太人,把他降职了。

直到1945年战败前,希特勒还在强调犹太人的危害性。从理性的角度看,他们花费如此多的人力和财力去消灭犹太人而不是把他们投入战场,这一行为几乎是无法理解的。在整个战争中,屠犹和侵略成了两个平行体系,按照希特勒的原话,他发动的是两场战争:常规战争和种族战争。换句话说,如果只是剥夺犹太人的财物并将他们驱逐,纳粹的战争也许会进行得更加顺利。这一点使得德国法西斯与意大利、日本形成最鲜明的对比,他们对于屠犹意识形态的执迷显示出一种邪教的气质,这也是梅尼克以及雅斯贝尔斯等德国学者称之为某种十二年(1933~1945)迷乱的原因。我们对于这个问题的探讨,也许只能触及问题的一些诱因,一些非必要条件也许是在某种偶然的原因下,最终引发了这场大悲剧。例如梅尼克说,纳粹党的选票最多时虽达到37.3%,但仍未超过半数,如果当时德高望重的总统兴登堡元帅不按照紧急法令绕过议会批准希特勒上台,那么也许一切都不会发生——兴登堡本人并不是疯狂的纳粹分子。

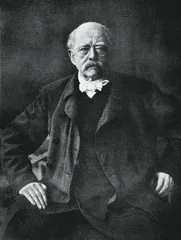

1862年出任普鲁士王国首相的俾斯麦

1862年出任普鲁士王国首相的俾斯麦

一、真的存在古老的敌意吗?

在德国,对于犹太人的憎恨可以追溯到现代德语的缔造者马丁·路德身上。他当然不是德国第一个说出反犹言论的人,但他的影响实在太大了。1543年,马丁·路德写出了一本叫《论犹太人和他们的谎言》的小册子,当年他在经历了一场旷日持久的内部斗争后身心俱疲,便把怨气撒到犹太人身上,他建议说:“首先,放火烧了他们的犹太教会或是学校……第二,我提议洗劫他们的家产并摧毁其房屋……第五,我建议完全剥夺犹太人在公路上的安全通行权……第七,让任何人都可以向选定的犹太人扔硫磺……永远像驱逐疯狗一样驱逐他们……”有些历史学家将此作为德国历史中毒素的明证。他和希特勒虽然身处不同的时空,对犹太人的憎恨却不相上下。不过值得注意的是,路德的这个小册子影响并不大,它仅止于恶毒的诅咒,路德的后人也没有拿着这本小册子大做文章,如果不是因为希特勒的作为,也许人们已经忘掉了路德曾经有过这样的诅咒,在路德的时代,对于犹太人的敌意是整个欧洲,而并非只有德国才有的。

“二战”期间被纳粹驱逐的犹太人(摄于1942年)

“二战”期间被纳粹驱逐的犹太人(摄于1942年)

一般认为启蒙思想帮助了犹太人改善其社会地位。起源于法国的这场思想运动提倡一种博大的宽容精神,坚称人生来平等并享有同样的自由。在反抗教会独裁的过程中,加诸犹太人身上的恶意也被一并反对,因为启蒙运动的整体方向是朝向世俗人文主义和去除宗教影响发展的,那么因宗教原因对犹太人的敌意就站不住脚了。同时,在资本与市场的发展下,犹太人善于经商的才能也符合了时代潮流。1781年,奥地利国王约瑟夫二世颁布了《宽容特许权法案》,同一年,普鲁士学者冯·多姆出版了《犹太人公民地位的提高》,指责社会对犹太人不公正的对待,建议立刻恢复犹太人的公民权益和地位。普鲁士国王弗里德里希·威廉一世说:“犹太人和他们的商业经营不但无害,而且还对我们及我们的国家有益。”1788年,《威尼斯商人》在柏林上演,扮演夏洛克的演员在开场白中对犹太观众说,犹太人享有崇高的声誉,请大家不要因这个角色而感到不快。从启蒙运动开始到整个19世纪,德语地区对于犹太人的态度都向着良好的方向发展,所以从路德那里去追索毒素是不合理的。如果要追溯古老的敌意,我们同样可以在法国寻找到蛛丝马迹,启蒙运动的大导师伏尔泰本人就是一个反犹分子,在他看来犹太人是世界上最可憎的人。这种情绪可能与犹太人在工商业上的崛起有关,在整个西欧产业升级的过程中,传统的手工业者和农民感受到了来自时代的压力,而犹太人则更快地适应了这场潮流,律师、银行家、出版家等等新兴职业取得了社会地位和财务上的优势,但也激起了一些鄙视市场和金钱的知识分子的反感。一方面,启蒙运动的思想希望摘掉犹太人身上的桎梏;另一方面,提出这些思想的人却因为厌恶市场行为,站到了教会一边,想要把犹太人排除在被解放的群体之外。伏尔泰对于犹太人的恶意影响深远,他自诩为西塞罗再世,在知识分子中享有崇高的威望,即使是政治上偏左的知识分子,也会在这方面受到他的影响。在德国,尽管启蒙运动的代表人物莱辛在他的名著《智者坦纳》里表达了对犹太人的善意,其他人却并不如他那么开明。哲学家费希特说:“要解决犹太人的问题,唯一的办法就是砍掉他们的头,然后换上一个没有任何犹太思想的替代品。”那时候犹太人口仅占整个德国地区的1%。伏尔泰与费希特的恶意反映了当时欧洲社会对于犹太人崛起的矛盾心态,一方面,法国、奥地利、巴伐利亚和普鲁士政府纷纷承认犹太人的经济地位,尤其是在普鲁士,在1812年之后犹太人的地位大为改观;另一方面,许多知识分子们却发出恶毒的诅咒,他们并不乐意看到启蒙运动和资本主义发展并行的这些“副作用”。相对温和的启蒙主义者希望通过提高犹太人地位的办法将他们变成“好市民”,提倡异族通婚,希望他们接受本国的价值观念,在文化上去犹太化。大诗人海因里希·海涅就放弃了自己的犹太人身份,他只是当时众多犹太人加入洗礼运动中的一员,在特里尔,马克思的父亲也改信基督教路德教派。

与海涅不同的是,许多犹太人保留了自己的信仰,同时也拥抱了德国的主流文化。作曲家菲利克斯·门德尔松的爷爷摩西·门德尔松是一位享有崇高威望的犹太学者,也是莱辛的好友。他曾劝说犹太人去除陈旧的宗教礼仪并深入学习德国文化,但他拒绝加入基督教。他扮演的是一个文化使者的角色。到他的孙子这一辈,门德尔松已经成为德国主流文化中著名的音乐家,黑格尔曾到他家里听他弹奏钢琴。他还从故纸堆里发掘出了德国最伟大的音乐家巴赫的名作《马太受难曲》,使之重见天日。总之,在19世纪的前50年里,犹太人一直持续适应德国的主流文化,以至于许多拉比忧心忡忡,他们发现许多犹太青年甚至以自己的信仰和身份为耻。我们再次提到海涅,在流亡巴黎的日子里,他多次表示,他比那些出身基督教的德国人更加热爱自己的祖国。

1939年1月30日,希特勒在柏林的德国国会大厦发表演说,宣称需要一场战争来消灭欧洲的犹太人

1939年1月30日,希特勒在柏林的德国国会大厦发表演说,宣称需要一场战争来消灭欧洲的犹太人

从1811到1875年,柏林的基督教人口增长了6倍,而犹太人口增长了14倍。到1910年,德国的犹太人数量已经是英国犹太人数量的2倍、法国犹太人数量的5倍。在这个社会飞速发展、人口急速增多的过程中,发生了一件在当时看来对所有人都有利,长久看来却蕴含隐患的事情:俾斯麦领导下的德国统一。如果我们要追究第二次世界大战中德国的“十二年迷乱”,真正的源头可能在这里。

二、什么是德国性和犹太性

德国柏林的犹太人移民局内办理相关事项的情景(摄于1935年)

德国柏林的犹太人移民局内办理相关事项的情景(摄于1935年)

在俾斯麦的意图真正实现之前,他就已经以反自由主义的面目闻名。1862年,他宣称:“当代的重大问题不是通过演说与多数人的决议所能解决的——这正是1848和1849年的错误——而是要用铁和血来解决。”1871年,他在击退法军后在巴黎的凡尔赛宫庆祝胜利并宣告普鲁士皇帝威廉一世成为德意志皇帝。在此之前,德国四分五裂,各地有自己的文化和宗教理念,“德国人”这一说法根本不存在,只存在普鲁士人、巴伐利亚人、符腾堡人、撒克逊人、奥地利人等等,而俾斯麦和威廉一世建立的国家,是最大程度上带有普鲁士气质的。梅尼克晚年在谈论这种气质的时候说,在普鲁士的特性中总是存在两种倾向,一种向文明发展,另一种则相反。前者是人道主义和个人主义,这是由新教徒的道德所派生的;而后者就是残忍和集体主义,是长期的军国主义传统的产物。俾斯麦的新国家里洋溢着军事化的特征,注重权威和效率,军事思想渗透进生活的各个层面。当时流传的一句俗话说:“一个男子汉首先得是一个中尉。”军官的社会地位几乎与中世纪的教士相仿,成为大众偶像。

对于启蒙思想来说,这种新的社会风气无疑是倒行逆施。不过此时的德国知识分子大多都已经厌倦了这个来自法国的舶来品,混杂着强烈爱国情绪的浪漫主义思潮十分流行。浪漫主义是一种古老的、真正起源于德国的思潮,在路德维希·蒂克、艾欣多夫、诺瓦利斯等早期浪漫主义者那里,它还是一种回顾往事的哀伤,一种守夜人的沉思,但他们的后来人并不满足于在文本里当一个白日做梦者,他们想改变生活自身,改变整个民族。在抗击拿破仑获得胜利的年代,浪漫主义的思想与国家联合在了一起,他们相信,在德国古代的文化中必定有一些东西可以成为今天民族自信的来源;而同时,几乎所有的浪漫主义者在美学上都偏爱于望向人性的深渊,从本能上不太信任自我保持的和自私的理性。而建立在相对“平庸”的、在美感上缺失的共和政体、公共领域系统,无法满足特殊的“德国性”的精神需要。浪漫主义者严厉批评宗教,自己却又希望在公共生活和政治上获得一种类宗教性的体验,当这些思潮发展到一定程度,就与普鲁士的国家主义相结合,进入了意识形态,发展成为国家的形而上学。本来市民社会已在德国进入了良性发展的渠道,但当这种艺术家式的、鄙视经济和社会中的功利性的思想与政治相结合,市民社会受到压制也就很正常了。海涅很早就发现了浪漫主义思想的这个危险的趋势,他说:艺术通过自身就已经能够获得存在的充分理由;如果通过其他社会的、政治的和经济的观点寻找理由,那它本身就已经失去了这个理由。

在海德堡的哲学家小道上,有一块石头刻着艾欣多夫的诗:“只要寻得咒语,世界就开始歌唱。”这句诗在威廉二世的时代再次焕发了力量,这咒语就是工业化的力量。在技术大爆炸的时代,钢铁和技术取代诗句和绘画成为了真正吸引德国年轻人的浪漫。施宾格勒将之称为“钢铁浪漫主义”。1912年,英国陆军大臣霍尔丹爵士,同时也是一位翻译过黑格尔著作的哲学家,在访问德国的时候发现费希特和黑格尔的坟墓相当颓败。他与德皇谈及此事,皇帝笑着说:“在我的帝国里,像黑格尔和费希特这样的家伙没有位置。”他们并非在宫廷里失宠,事实上,整个社会都沉迷于一种梦幻般的工业化中,远航不再是一种诗句里的隐喻,而成了实实在在发生的事情。1881到1911年,德国人的平均寿命延长了25%。1885年,德国只有440万城市人口,到了1910年,这个数字激增到1380万。从1871到1913年,德国的煤消费量增长了320%,而英国才增长了150%,到1913年,两国的煤年消耗量已基本持平。

许多犹太人也在这个过程中受益,他们一边怀着对古典德国的幻想,一边在实际的工业化和资本主义发展中获得实际的利益。直到1933年之前,都有许多犹太人无法割舍这种对古典德国的热爱,当时也许正是这个幻象吸引他们跨越边境来到这里安家并将德国视为自己的祖国。古典德国代表的是歌德、席勒、赫尔德等一系列大师所提倡的价值,他们相信人道、忍耐与文明的精神,在建立真正完善的法制之前,正是这种文化理想使得许多犹太人相信,这里对他们有最大程度的宽容。然而魏玛的文化精神并不能影响整个德国,真正的德国是由俾斯麦创造的普鲁士化的德国,是由机械和铁血精神统治的,与古典德国之间的关系很小。这个崛起的帝国是经过一系列的战争统一的,在内部一直缺乏融合力。犹太人的政治权利从未得到真正保证,并且他们害怕即使在法令上有所保证,国家的权威也可能随时将之废止。在德国急速崛起并在许多方面与世界接轨的过程中,很多潜在的矛盾凸显出来。与英国、法国乃至意大利不同,此时德国人的民族意识与幻想都指向那个古老的、跨越国界的神圣罗马帝国。一方面,民族国家的形成是以明确的国界和主权为前提的;另一方面,关于神圣罗马帝国的想象让俾斯麦的德国迟早会不满于目前的疆界。尽管从1871年的立法来看,第二帝国已经相当现代,它有完备的立法,前所未有地规定了民众的选举权,但皇帝依然是最高权威,他有权任命和罢免包括总理在内的一切政府官员。因此,这时的德国可以说是硕果累累的工业化和封建政体的一种畸形的结合,一些古老的偏见和道德都在拼命对抗工业化和城市化浪潮带来的生活方式以及政治观念的改变。俾斯麦本人并不反犹,甚至鄙视那些反犹分子,但在他和威廉二世影响下的这种压制个人主义、高扬国家和民族的理念对于犹太人来说确实带来了很大的影响,与希特勒自上而下的方式不同,一开始,这种敌意就是起于民间的。在保守主义和民族主义的思想占据了社会主流之后没多久,反犹主义就抬头了。

在德国快速工业化的过程中,犹太人扮演了很重要的角色。德国最早的电气化、农业现代化、铁路建设、零售业和造船行业,犹太人的贡献都举足轻重,最重要的是,他们所精通的金融行业为这个快速崛起的帝国提供了足够的原动力。金钱和资本没有故乡,犹太人习惯于跟着它们从一个城市迁徙到另一个新兴的城市。卡尔·考茨基说,犹太人并非一个种族,如果一定要说他们有某种种族特性,那就是对于城市化和新浪潮极度的适应。而那些在时代大潮面前保守的、失意的人们,很容易把犹太人当成倾泄不满的对象。1873年的经济危机及之后的衰退是高歌猛进的第二帝国面临的第一次挑战,许多工人失业,财务状况处于崩溃的边缘,这激化了他们对工厂主、银行家和其他新贵阶层的憎恨,如果说在农村地区,反犹依然与宗教矛盾密不可分的话,在城市里这种敌视已经在很大程度上混杂了阶级对立的因素。但反犹分子的诉求并非改善工人待遇、缩小贫富差距,他们试图煽动起人们的仇恨,发动一场堂吉诃德式的反革命来夺回一个想象中的、从未实际存在过的更原始、更田园的德国,在那个德国,犹太人的人口基数微不足道,社会影响几乎为零。所以这一时期的许多种族主义者拼命地从古代德国的神话传说和古老习俗中寻求意义,他们想找到那种“纯粹德国”的东西。著名历史学家海因里希·特赖奇克是其中的代表人物之一,他为俾斯麦的好战思想所倾倒,在此前说过:“一次正义的战争能在高尚的国度里唤起神圣的爱的力量。”特赖奇克不断地向柏林的学生和同行灌输反犹主义的思想,还骄傲地宣称:“现代反犹主义的诞生地是德国,那里有思想完善和标语成熟的系统,德国文学中有最为丰富的反犹太人的著作。”1878年,原宫廷牧师阿道夫·施特克尔成立了基督教社会党,这是最早的几个反犹团体之一。同年他的政党在普选中惨败,才得到1000多张选票,但施特克尔巧舌如簧的反犹言论却在媒体界大为传播。1879年,反犹主义(Antisemitismus)这个词出现了。在19世纪最后20年,反犹的思想在德国历史上达到了空前的高峰,许多人觉得自由主义除了鼓吹市场利益之外毫无用处,保守主义也不再具有刚建国时的那种威信,而社会主义似乎又太过激进,很容易将人排除在外,那么反犹主义似乎是一种可以接受的思想,至少它直接指出了一切问题的根源。

纯粹的“德国”的东西包括血统,这是无法通过转换宗教和生活方式改变的。德国优生学运动的发起者阿尔弗雷德·普乐茨办有一本名为《种族及社会生物学文献》的杂志,他是当时影响最大的种族主义鼓吹者之一,因为在这个领域常年活跃,后来希特勒还曾授予他大学教授的职位。此时德国的种族主义是极端的国家主义、殖民主义意识形态、社会达尔文主义以及“种族卫生学”这一伪科学混合的产物。虽然德国并未在向外殖民的过程中与其他殖民地的人种有广泛接触,但他们却在大量翻译英法相关著作的时候很快地学到了其中的精髓,并将其挪用到国内的犹太人身上,从理论上称他们与黑人以及东亚人一样属于低等人种。

按照社会达尔文主义者的看法,国家和个人一样,处于永不停息的竞争和斗争中,那些安于现状不愿斗争的国家将会遭到淘汰,而国家的好坏取决于其国民种族的血统纯洁性——凶猛、能够适应一切恶劣的条件并具备领导力,仿佛瓦格纳的齐格弗里德那样的纯正德国人。而此时在德国生活的犹太人、吉卜赛人和亚洲人对这种纯洁性来说只能说是一种污染。许多种族主义者认为,犹太人因为没有国土,既无法拥有自己的权力,也无法拥有自己的艺术,他们必须在所有方面都依赖于德国,即使他们中许多人已经不是非常虔诚的犹太教信徒,但问题在于,犹太人相信他们可以同时既是犹太人又是德国人。这在“纯粹”的德国人看来简直无法容忍。犹太人成功地融入了德国社会,无论在社会地位还是艺术成就上令人瞩目,但在种族主义者的眼里,这也是在德国的肌体上吸血的结果。一些人呼吁政府立法来保证雅利安种族的纯洁性,对“病毒”加以驱逐,幸好政府对此不加理会,谁也不会想到若干年以后希特勒的第三帝国却正好对此大加欢迎。

在新世纪将要到来之前,犹太人依然能够凑合着过日子。许多人甚至认为生活情况还不错,毕竟在德国,许多条件要优于他们在东欧的故乡。可是尽管第二帝国的官方能够保证他们的权益,在民间,反犹主义的思想却已经渗透到各个行业包括权力机构受过教育的人的头脑里,一旦有条件,这些思想就会借之成为实实在在的迫害行动。在很多方面,第二帝国都是第三帝国的前兆。

三、从魏玛共和国到希特勒

1914年,第一次世界大战爆发,第二帝国开始用枪炮表达自己的野心。许多犹太人也参与了这场战争。1914年以前,德国军队里只有3500名犹太人,而在1914~1918年,总共有10万犹太人参军,他们都怀抱着同样的想法:只要为了德国浴血奋战,他们就能够使自己变得更“德国”。战争的失败无疑给了这个新兴的帝国沉重的打击,在战争晚期,德国败局已定的时候,针对犹太人的谣言又四处传播,认为犹太人在战争中都有意选择了安全的文职工作,并未上前线搏杀。事实上,有1万多名犹太人在战争前线死亡,然而曾经被煽动起战争情绪的大众在失败前夕急于找到替罪羊,政府便响应了反犹组织的暗中鼓动,以掩盖政府、军队在这场战争中的管理不当和决策失误。这样在战后签订不平等的《凡尔赛和约》之时,除了国外的敌人,在国内也有一个群体可以归咎。那些参加过“一战”的军官重新回到社会上,他们依然享有以前声望的残余,他们对于犹太人的敌意在社会上很有影响。这些军人日后成为希特勒团队中的精干力量,马丁·鲍曼(希特勒的私人秘书)、鲁道夫·赫斯(纳粹党副元首)、莱因哈特·海德里希(党卫军副总指挥)都是其中的成员。

《凡尔赛和约》剥夺了德国有价值的商业船队和海外殖民地,同时也给德国定下了巨额的战争赔款,还强令禁止这个国家再次拥有军队。这使得德国面临非常大的政治与经济危机。战争结束不久后的1919年,经过一场短暂的革命以及此后的几次反复,偏左的社会民主党战胜了拥护帝制的保守势力与激进的社会主义,与天主教传统势力以及中产阶级达成妥协,建立了魏玛共和国。这是德国历史上第一次走向真正的民主的尝试,最可贵的是,《魏玛宪法》再次强调了所有德国国民的平等公民身份,尤其是犹太法学家还参与了起草过程——这也成为民间反犹分子控诉犹太人密谋控制国家的证据——以至于许多历史学家认为,魏玛共和国一扫之前的封建风气,构建了一个开放的社会,对宗教信仰和社会的其他方面有着高度的宽容。然而战争失败的阴云和经济的颓势笼罩着这个新兴的政权,在这座大厦的地基处,许多问题在暗流涌动。犹太人受到法律的保护,政府也表示坚决要维护每个人的民主权利,但同时这个社会从未真正扭转民间的反犹情绪,犹太人在生活当中依然受到各种敌意的暗示乃至直接的侵犯,以至于市场上到处都是反犹的报刊和书籍。1922年有一本叫《没有犹太人的世界》的小说卖了25万本,两年后又被拍成了电影。年轻的希特勒就整天沉浸在这样的精神垃圾里,把他对犹太人的恨意淬炼得更加富有毒性。他最初对于犹太人的仇恨可能与他母亲的去世有关,一位犹太医生没能治好她的晚期乳癌,还使她在手术中遭受了剧烈的痛苦。在研究了数年之后,希特勒在1925年出版了《我的奋斗》上册,次年出版下册,他的种族思想已经完全成型。他认为“一战”之后德国的问题,例如共产主义和社会贫富差距,都是由犹太人引起的,同时他还希望重新唤醒第二帝国在战前的幻想,让德国重新成为世界霸主。他多次使用“结核病”、“细菌”、“吸血鬼”、“寄生虫”、“蛆”这样的词来比喻犹太人,也许在那个时候他就想把犹太人从德语世界完全驱逐出去。在《我的奋斗》中,他总结了德国在第一次世界大战中失败的原因,对于真正的政治和军事因素绝口不提,而是斥责犹太人败坏了德国的道德血液,使得这个本来健康的国家染上了疾病。与犹太教的古老信条相反,希特勒认为雅利安人才是上帝唯一的选民,他们创造了世界上最富有生机的文化和国家,即使从这个判断出发,犹太人也应该被消灭,因为如果他们真的是上帝所选中的,那他们为什么没有能力也不愿反抗呢?

国家这个有机体的组成部分从复数的“人民”向单数的“种族”转变,在这个过程中,科学也助了一臂之力。1923年,慕尼黑大学成立了第一家种族卫生研究所,1927年,柏林也有了类似的机构。这些得到国家资助的机构并没有公开地宣扬种族主义,一切都是在人类学的分类下进行的。并且有些科学家真的相信存在种族上的根本差异,根据一项统计结果,犹太人天生就更容易患上眼疾、耳聋、糖尿病等疾病,他们的血统也决定了他们的性格更加阴沉和忧郁。而北欧的雅利安人则更加健康,富有远见,适宜成为世界的领导者。在科学的共同体里,犹太人的处境也在恶化,这只是一百年前工商业矛盾的再现:1931年,德国有约325万学术方面的大学生和博士生毕业,而当年学院体系内的职位只有这个数字的一半还不到。他们中的许多人不得不面临失业的困境。这就解释了为什么纳粹党在成立初期就在知识分子体系尤其是理工科知识分子内获得了不低的支持率,相当一部分高级研究员和教授都是犹太人,那些无法进入体系内的年轻毕业生将自己的怒火发泄到自己的老师身上。希特勒的传记作者康拉德·海登分析说,如果在奋斗了多年后依然被哺育自己的系统所抛弃,那么为什么不为一个更好的梦想去战斗呢——这个梦想许诺人们一切都会变得更好。希特勒和他的追随者都是这么做的。1930年的大选中,纳粹党总共获得了18.3%的支持率,而他们在大学里的支持率高达34.4%。总的来说,希特勒的许多支持者中大约有250万人是在“一战”后出生的,在失去父亲的家庭困境以及经济萧条中长大,大部分人对于外部环境心怀愤恨,却又无人管教。他们受到的教育普遍比上一代优秀,这使得他们蔑视旧式的权威,但又渴望用新式的思想来解决自己的迷茫。那些经历过“一战”的军官成功地获取了他们的支持,成为年轻人心中的领导者。1930年,纳粹党员的平均年龄是29岁,而社会民主党党员的平均年龄在25岁以下的只有8%。而纳粹党议员的平均年龄是38岁,当年希特勒41岁。戈培尔试图利用这代人的特殊性来蛊惑人心,他与共产党人一样贬斥旧式的贵族,称年轻的工人应该在这个激荡的时代里成为新的贵族。因为这个时代如此特殊,旧式的道德也应该被抛弃,人们不应该思前想后,真正的雅利安人应该立刻行动起来为改变自己的命运而战斗。“犹太人只是虫子,我们为什么要同情一只虫子?”到了1933年,许多犹太人被自己的企业解雇,取而代之的是新的“贵族”——雅利安工人。许多大学教师也被迫离开讲坛,光这一年就有1000多名雅利安教师取代了他们的犹太前辈,因为被解雇的犹太教师太多,原本根本挤不进去的大学系统里竟然出现了几千个教职空缺,后来不得不用大量的应届毕业生替补。犹太人管理的银行、工厂都被他们的雅利安竞争者取代了,而这一切都没有一份官方文件说明。在希特勒上台之前,没有人为此负责。总的来说,确实有很多雅利安人在愈演愈烈的反犹行动中获利,几乎可以说希特勒借此贿赂了整个德国。直到战争结束前,许多德国士兵的家庭还可以住进被驱逐的犹太人的房子里,集中营里的手表、首饰被分发给飞行员和坦克驾驶员。到了1935年9月15日,希特勒终于在法律上杀死了德国境内的犹太人:立法规定犹太人是没有选举权和被选举权的“国家居民”,严禁德国人与犹太人通婚。这场整体迷狂升级到了德国有史以来的新高度,无论从法律、政治还是道德上,犹太人都已经被象征性地杀死,以至于后来到了集中营里,士兵和军官们都在自觉地履行新的道德观,仁慈、同情心乃至人性,一旦涉及到犹太人,就立刻成了应该被抛弃的东西,并且在冷血地举起屠刀的同时,纳粹分子还获得了一种正在克服自己人性弱点的崇高感。按照托马斯·曼的说法,此时的德国人已经善于对粗暴的事件运用崇高的解释。从这个意义上说,希特勒像是一个从浪漫主义噩梦中走出来的人物,在萨弗兰斯基的《荣耀与丑闻》中,他比本文开头提到的许多欧美史学家走得更深,他认为浪漫主义和政治的结合最终导致了这场灾难,但另一方面,只有光的缺失才会导致真正的黑暗,如果从俾斯麦之后的所有德国人都能够像他们中的大多数犹太人那样真正地把古典德国作为自己的文化理想,那么以举国之力来屠杀异族的事情可能也不会在这片土地上发生。

(参考书目:《纳粹德国:一部新的历史》,克劳斯·费舍尔,译林出版社,2011年;《德国反犹史》,克劳斯·费舍尔,江苏人民出版社,2007年;《荣耀与丑闻:反思德国浪漫主义》,吕迪格尔·萨弗兰斯基,世纪文景,2014年;Aly, Goetz: Warum die Deutschen~ Warum die Juden~ Gleichheit, Neid und Rassenhass 1800~1933, Frankfurt am Main, 2012;Prager, Dennis and Telushkm, Joseph:Why the Jews~ New York, 2003;Gilbert, Martin: The Holocaust, the Jewish Tragedy, London, 1986) 种族德国希特勒政治文化纳粹德国军事历史德国历史犹太民族雅利安歧视迫害犹太人