再见,“怪老头儿”

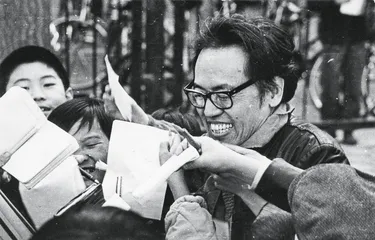

作者:忆暖 童话作家孙幼军(摄于2008年)

童话作家孙幼军(摄于2008年)

告别“怪老头儿”

忽闻孙幼军逝世的消息,高秀华无论如何也不愿相信这是真的。就在半个月前,她还跟孙老的夫人朱景彦通过电话。“朱大夫说孙老师最近很好,饭量增加了,腿也有劲儿了,有时还能到外面晒晒太阳。”高秀华还记得,2015年春节前她和同事们一起拜访孙老,此时的孙老刚刚出院,不太能讲话。“他就用温和的眼神一刻不离地看着我们。我们走时,他挣扎着坚持下床,与我们告别。谁能想到,这一别竟成了永别……”

高秀华第一次见到孙幼军,是2006年的6月8日。为了得到《小布头奇遇记》的美绘版授权,作为中国少年儿童出版社编辑的她和时任编辑部主任的缪惟一起去拜访孙幼军。在那间简易的红楼工作间里,高秀华见到了这位73岁的童话大师:头发花白的他喜欢戴着帽子,潇洒地站着,就这样笑着。他的笑声就像橡皮子弹打在墙上,短促坚硬,却清澈透明。“当他用善良真诚的大眼睛看着你,轻声慢语地聊天,不知不觉你就被他感染了。”

在高秀华眼里,孙幼军一直是自己笔下那个诙谐幽默的“怪老头儿”。“孙老师的听力越来越不好,就干脆封自己是‘真聋天子’(真龙天子)。有一次说到今昔变化和吃花生豆,孙老师语出惊人地说,过去是有牙无豆,现在是有豆无牙。逗得身边人哈哈大笑,孙老师张着没牙的嘴也跟我们一起笑。”高秀华说,编辑部准备给孙幼军过八十大寿,但细心的老人担心影响大家的工作,便幽默地婉拒了:“祝寿就免了吧,不然惊动了阎王老子,让秘书查账说:‘这小子怎么还在尘世上混?’反为不美了。”

年逾古稀的孙幼军从不服老,他在信中检讨自己:“现在我是个时间的大富翁,为什么天天玩儿?为什么不能像以前那样抓紧时间写点儿东西?”说来神奇,2011年患上脑血栓的孙幼军却因祸得福地竟然有了创作的欲望。他还悄悄叮嘱编辑高秀华不要告诉别人,等写出好作品来再说。“真有点像瞒着大人偷偷做好事的孩子。”让高秀华惊讶的是,不到一年时间里,孙幼军竟然创作出了《丁丁爷爷的玩具小屋》等七部中短篇童话。“一个卡壳了15年的童话,他也写了出来。”

孙幼军童话作品:《小布头奇遇记》

孙幼军童话作品:《小布头奇遇记》

在妻子朱景彦眼里,孙幼军也是个闲不住的“怪老头儿”,他竟然在70岁时还心心念念去学开车。“我很小就想开汽车,长大以后,许多儿时的梦想都丢得无影无踪,唯独开汽车不能忘。”孙幼军自己也知道,小孩子想开汽车出自爱游戏的天性,但到六七十岁还惦记着“嘀嘀——呜——”就未免太“那个”了。可他仍然常常梦见开着一辆汽车在路上奔驰,看见房屋和树木向后飞掠而去,心里有说不出的快意。

2003年8月,好友张之路忽然打来电话:“老孙,告诉你个好消息——现在准许70岁的人学车了!”孙幼军欣喜若狂,这一年他正好70岁,他要抓住这个尾巴。驾校远在西山脚下,他每天清晨顶着星星赶班车,从坐在车里浑身冒热汗直坐到车窗挂上一层冰霜,车里冻手冻脚。班车在驾校刚刚停下,他便随着车里的人夺门而出,冲刺目标是大厅挂号处。“早挂上号就早拿到教练车,排在后面很可能拿不到号儿,今天就算白辛苦一趟。”孙幼军气喘吁吁地跟着大家跑,“觉得自己就像林格伦童话里的小飞人。”

孙幼军童话作品:《铁头小子与飞猫大侠》

孙幼军童话作品:《铁头小子与飞猫大侠》

神奇的是,第一次考试孙幼军就拿到了驾照。第二年,家里买了一辆排气量2.0的德国高尔夫舒适型小汽车,孙幼军用儿时的爱犬给车命名,叫它“黑子”。很大的北京,在孙幼军眼中忽然变得很小。“有一次,他从西城区的家里开到北边的健翔桥给出版社送材料,回来时撞到一个水泥墩子上,把保险杠撞坏了,光维修费就花了5000块钱。”朱景彦嗔怪道,“他开车快着呢,给他交保险费,人家保险公司都倒了霉。”

在妻子的劝告下,孙幼军只好改骑电动车,而他的驾照也在75岁时按国家规定被吊销。但即便如此,也没有影响他追求速度的快感。有次开完会,一位友人开着小汽车走了,走着走着,突然在后视镜中看见孙幼军骑着电动车在后面追他。友人赶紧把车停下来,讨饶地说:“我求求你,不要追我好不好。”这个童心未泯的“怪老头儿”听完便得意地哈哈大笑起来。

孙幼军童话作品:《怪老头儿》

孙幼军童话作品:《怪老头儿》

老之将至的孙幼军依然对新鲜事物充满好奇。他是最早使用电脑写作的童话作家之一,在他的鼓励怂恿甚至是鞭策之下,老朋友们才开始接触这个高科技工具。“你要是来家里做客,他会指着楼下的‘黑子’和自行车、电动车骄傲地说:‘看,那是我的车!’仿佛它们都是他的孩子。”朱景彦忍不住数落丈夫,语气里却满是欣赏,“他就是这么个人!家里光他丢的自行车就有7辆,他还爱摆弄照相机、摄像机和各种稀奇古怪的玩意儿。”

孙幼军年轻时就心脏不好。“他的心脏有传导阻滞问题,有时一分钟才跳三四十下。医生都说,他这个心脏能为他服务82年,已经非常了不起。”朱景彦告诉我们,孙幼军的父亲就是因为心脏病而早逝。从2004年起,孙幼军的身体开始出现问题。“他的基础病很多,2004和2011年得了两次脑血栓,2009年还因胃出血住院,接下来是舌咽神经疼和肾功能衰退。”让朱景彦头疼的是,“医院开的药,他从来不主动去吃,都是我拿着药放到他手里,哄着他才非常不情愿地把药吃了。”

孙幼军童话作品:《铁头飞侠传》

孙幼军童话作品:《铁头飞侠传》

今年1月的肺炎,给了孙幼军日益脆弱的健康沉重一击。“他在电脑上怎么也想不起来要打的字,沮丧地把键盘往前一推,不停地念叨着自己没用了。”当天晚上,孙幼军就发起烧来得了肺炎。到了7月,情绪日益低落的孙幼军常常坐在电脑前发呆,与之前那个乐观无忧的“怪老头儿”判若两人。朱景彦为了逗他开心,想给他做点爱吃的菜。“以前他是无肉不欢,家人为了健康不给他吃,他还不高兴。可现在我问他想吃米粉肉吗,他却没了往常的高兴劲,只是讷讷地说:‘你做什么,我就吃什么。’”朱景彦心里顿时一沉,那个总是像个孩子撅着嘴说“我不知道人老了这么受罪”的“怪老头儿”已经渐行渐远。

永不折断的不周山

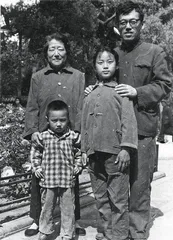

孙幼军和母亲及一对儿女

孙幼军和母亲及一对儿女

孙幼军1933年出生在哈尔滨,就是他在《冰小鸭的春天》里说的那个“冰城”。记忆中的童年并不是金色,而总是笼罩着阴霾与寒意。当时日本人已经占据东三省,在孙幼军6岁那年,知识分子出身的父亲曾两次被日本人以“进行反满抗日活动”为由抓走,遭受酷刑,差点没命。而真正的原因是父亲不愿招出参加地下党的三弟的去向。“保释就医”时,父亲是从监狱里被抬出来的,他的心脏病发作,奄奄一息。

然而父亲却奇迹般地活了下来,带着全家逃亡关内。在孙幼军心中,父亲就是他的不周山,那是古代神话里的一根擎天柱,没有它支撑着,天会塌下来。作为家中长子,孙幼军得到父亲更多的期望,每流浪到一处,父亲第一件事就是把他送进学校。颠沛流离的童年里,孙幼军先后读过9所小学,直到1947年才从长春市中山区国小毕业,考入长春市第一中学。

孙幼军和小读者们在一起(摄于1987年)

孙幼军和小读者们在一起(摄于1987年)

在父亲的拼命护佑下,孙幼军得以茁壮成长。按照父亲的理想,孙幼军应该成为一个“谁来了都不会饿肚子的”工程师。但孙幼军偏偏喜欢文学,总想当个作家,每天花费大量的时间写日记,读“新文艺”甚至武侠小说。虽然对孙幼军的倾向不以为然,但父亲从不干预,仅仅流露出一种无可奈何的情绪而已。

从还只能听故事开始,年幼的孙幼军就有“土”“洋”两条输送渠道。一条来自呼兰农村的姥姥。常常犯喘息病的母亲无法招架接踵而至的娃娃,就让姥姥来帮忙照顾。那时的孙幼军出奇的淘气,姥姥能让他安静下来的唯一办法就是讲故事。在孙幼军的记忆中,这个胖老太太是真正的“故事篓子”,可以讲上三天不重样儿,“不知道她肚子里怎么会有那样多新鲜玩意儿”。直到上初中时,孙幼军偶然在书店里看到一本搜集整理的东北民间故事,翻开一看,里面的很多故事和姥姥讲给他的简直一模一样!年幼的他甚至断定,那位搜集者找的讲述人正是他那不识字的姥姥。

孙幼军在北京人民广播电台儿童台录制节目(摄于1996年)

孙幼军在北京人民广播电台儿童台录制节目(摄于1996年)

另一条来自懂得三种外文的父亲。父亲不知从哪里弄到了当时极为罕见的日文和俄文“幼儿读物”,常常指着图画讲给孙幼军听。上小学后,孙幼军读的“洋”童话就更多了,《格林童话》、《天方夜谭》、《安徒生童话》、《木偶奇遇记》、《闵希豪生奇游记》……“土”的童话便用武侠小说和《西游记》、《济公传》之类代替了,这在当时统统被称为“闲书”,其他同学由于家长限制,是没有福分读的。

当时孙幼军全家正流浪到北平,住在北锣鼓巷,出了胡同口就是鼓楼大街的热闹中心,其中也包括几家旧书摊。春节时孩子们衣袋里有了些钱,便涌来这里买炮仗和小吃,孙幼军的眼睛却始终紧紧盯住旧书摊上的书,那目光和别的孩子同样贪婪。寒假里他也不怕冻手冻脚,站在书摊前废寝忘食地阅读,直到书摊老板不耐烦地驱赶,这才理直气壮地掏出钱来。买的书往往不是拿在手中正在看的,看的书也不是真正打算买的,因为他的口袋里并没有那么多钱。父亲亲手钉了一个小书架,孙幼军把买回来的这些旧书摆在上面,便有了自己的小小书屋。

孙幼军还有一个妹妹三个弟弟,父母生活负担沉重,哄弟妹的任务就落在孙幼军身上。“论起淘气的招数,他们四个人加在一起也比不上我,但是我领着他们干‘讨人嫌的事’,结果往往不美妙,一旦闯祸,受责罚的总是我。”终于有一天,孙幼军想起姥姥应付自己的办法——讲故事。那时候的孙幼军正在读小学三年级,是弟妹当中“文化层次”最高的,已经开始囫囵吞枣地读《西游记》了。孙幼军像模像样地把自己听得滚瓜烂熟的故事讲给弟妹听,几个吵吵闹闹的小家伙立马就安静下来。有时候讲着讲着,孙幼军忘了下文,为了不折损大哥的威信,他便不动声色地编造一些情节,把故事连缀起来。孙幼军后来常常开玩笑说,这就是他最早的“童话创作”。

1948年10月,年仅39岁的父亲撇下妻子和五个孩子,永远地离开了这个世界。其实从少年时代开始,父亲就知道自己的一生会比他的同伴们短促得多。他的那颗心脏,用他自嘲的话说,是“该通的地方不通,不该通的地方通”。但父亲始终乐观地对待生活,不放弃生命本应给予他的一切权利。他骑自行车、溜冰、游泳、登山,喜欢音乐、摄影,还爱唱京戏、拉京胡。即使在最艰难的日子里,家里也总有父亲的琴声和谈笑声。

父亲去世后,孙幼军似乎在一夜之间长大了。孩子与父母的关系决定着孩子将来与世界的关系,柔和还是尖锐、轻松还是紧张,他将来面对世界也是如此。父亲的乐观精神和他那深沉的爱,已经渗入孙幼军的每个细胞。尽管只有15岁,但乐观地直面生活中的一切苦难,成了他此后生活中最基本的信条。

“小布头”的诞生与重生

1955年,一心想当作家的孙幼军如愿考进了北京大学中文系。没想到,一进大学门,系主任杨晦先生就说,中文系不是培养作家的,想当作家是走错门了,现在离开还来得及。孙幼军是个听话学生,在5年的学习期间,就只是啃些俄国古典文学原著。唯一与文学创作有关的活动是跟另外两个想当作家的同班同学凑到一块儿,互相倾诉心愿。“那时燕园周围还是一片农田,夜晚踱出校门,听着稻田里的蛙鸣,谈着自己的理想,是我们一天中最快乐的时光。”

结束了长达5年的大学生活,孙幼军1960年夏天被分配到外交学院任教。此时的他跃跃欲试,酝酿着一部以大学生活为素材的长篇小说。写了大概四五万字后,孙幼军却病倒了。“那会儿每天都饿得发慌,两腿浮肿,到阜外医院一查,心脏病犯了,是‘几乎完全性房室传导阻滞’。”在卧床休养的日子里,百无聊赖的孙幼军用手指拨弄着床头那个中指大小的小布娃娃,这是生病前他从王府井工艺美术商店买来的。当时中国仅有的两家少年儿童出版社都提出用文艺形式向孩子介绍人民公社的优越性。孙幼军的脑袋里忽然蹦出“小布头”的形象来:“让这个小布头到农村逛一圈,人民公社不就出来了么?”

整个寒假里,孙幼军都趴在病床上写作《小布头奇遇记》,把大学生的长篇小说暂且抛开。他在1961年3月18日的日记里这样写着:“《小布头奇遇记》8.7万字全部抄完了,真轻松啊!晚上没去看电影,把223页稿子订到一起,并且装上一个牛皮纸的封面,写上几个彩色的艺术字,还贴上漂亮剪纸——刚好是一个娃娃抱着一大捆麦子。心情的愉快,真是难以形容。”

两天后,孙幼军用挂号邮件向上海少年儿童出版社寄出了《小布头奇遇记》。他在日记中记录下心中的惴惴不安:“去年12月动笔,到今天寄出,差不多整整三个月光景。它的命运如何呢?”焦灼的等待后,孙幼军收到了退回的原稿和一封长长的退稿信。让他感到困惑的是退稿的理由:“小布头这个主角只是作为一个反映社会的联系物,他的思想和行动,我们感到缺乏鲜明的教育作用。”在孙幼军心目中,小布头只能是个幼儿形象,要他的“思想行动”生出“鲜明的教育作用”,却是他无法做到,也不想做的。

“喏,就是这样。看来,失败了。”孙幼军一时之间不知该如何处理这部稿子。在外交大院里,一些小朋友每天一放学就跑来找孙幼军讲故事,直到没什么可讲了,他便把《小布头奇遇记》念给孩子们听,没想到孩子们都听入了迷,听众队伍迅速扩大。这极大地鼓舞了孙幼军,犹豫了20天,他一字未改地又把稿子寄给了中国少年儿童出版社。没想到的是,《小布头奇遇记》很快就在当年12月出版,并迅速卖掉18万册,中央人民广播电台还连续广播,拥有了一大批“小布头迷”。从此,孙幼军就被看作是“写童话的”了。

正值作家的黄金写作期,“文革”却开始了。孙幼军任教的外交学院被撤销,全校教职员工都要从北京搬到江西农村,去走“五七道路”,连七八十岁的老教授和刚出生两个月的娃娃也不例外。带不走的大量书籍,只能被当作破烂按8分钱1公斤卖掉,来不及卖的,只好烧掉。学校在空地支了一口焚烧炉子,老教授们流着眼泪把祖辈留下来的绝版外文书送进炉火中。孙幼军也在其中,他叹息着,沉默地看着视若珍宝的书和日记化成灰烬。将近15年时间里,他一个字也没写。

直到1980年,孙幼军才重新提起笔,此时的他已经是两个孩子的父亲。为了追回失去的时间,孙幼军异常勤奋。“他的房间西晒,一到夏天简直像进了蒸笼。”朱景彦说,“当时还没有空调,他把两条毛巾蘸满凉水,分别顶在脑袋上,围在脖子间。”水滴答滴答往下滴,孙幼军却只顾奋笔疾书,直到脑袋和脖子把毛巾都捂热了,才赶紧冲到厨房再换水。有时候,儿子半夜起来上厕所,发现父亲房间的门缝里还漏着光。“第二天早上8点,他还得赶去教室上课。”长此以往,朱景彦有些担心丈夫吃不消,“但他却很快乐”。

《小布头奇遇记》却渐渐成了孙幼军的一块心病,听到的赞扬话越多,他越觉得不该有这样严重的缺陷。“就像把我拍的一帧连焦距都没调准的照片拿到摄影展上展出。一想到有那么多人的眼光射向它,我就觉得浑身不自在。”孙幼军甚至开始反感别人介绍自己是“《小布头奇遇记》的作者”,他跑到出版社说:“这本书太陈旧了,还在讲人民公社呢,早不适合今天的孩子,不要再印了!”但实际上,《小布头奇遇记》的印刷册数超出新书的两三倍。为了得到出版社的支持,孙幼军借口“做些修改”,但心里想的却是“埋葬小布头”。

就这样,《小布头奇遇记》被搁置起来,一搁就是4年多。但孙幼军却并未得到安宁,他常常收到当年的小读者写来的信,多数是要给自己的孩子也买本《小布头奇遇记》,却在书店里怎么也找不到。甚至还有读者在信里夹着邮票和现金,央求无论如何要帮他们买一本。直到孙幼军把珍贵保存的第一版图书也送掉了,他才意识到,想要“埋葬小布头”并不明智。有了这些动力,他终于把《小布头奇遇记》修改出来。新版的《小布头奇遇记》去掉了人民公社的相关词汇,弱化了粮食宣传的背景,强化并丰富了“勇敢”的主题。

读者的认可给了孙幼军极大的安慰。“我在北京一家医院里护理病重的母亲时,每天来查房的是一位表情庄重的女医生。她不苟言笑,来去匆匆,对我一得闲就伏在病床一角满纸涂鸦总投以怀疑的目光。可是一听说我写过一本叫《小布头奇遇记》的书,她立刻叫道:‘啊,那是您写的呀?我10岁的时候就看了,可好玩儿啦!’又是拍手,又是跳脚。”孙幼军说,往常那个矜持的主治医师,霎时奇迹般变成一个小女孩,而自己也不再是个有些碍手碍脚的“病人家属”,倒像是她童年的游伴。

终身孩子王

“每当我坐下来拿起笔,总觉得面前坐着几个娃娃。我开了个头儿,看见他们有些心不在焉,我想我的背景交代太啰唆了,于是涂掉这一段,重新写,直到看到他们专注的神情。我知道写哪一句他们会很惊奇,写哪一句他们会笑起来。如果我的语言他们不懂,我的故事他们不感兴趣,娃娃们就做起小动作来,甚至干脆互相打打闹闹,把我放到非常狼狈的境地。”这是写作时,孙幼军脑子里常常出现的画面。

名字是“幼”字辈,或许注定了孙幼军与幼儿打一辈子交道,喜欢和熟悉孩子成了他身上天然的本能。在他16岁时,最小的弟弟还只有6岁,是个学龄前儿童,这使得他讲故事的工作长达10年之久。“五个孩子挤在一张小小床上,我听惯了他们躲在被窝里的胡说八道。类似‘太阳是绿的、凉凉快快;驴子的尾巴丢了,用钉子钉上照样能用’这些想法在他们那里多的是,并非什么新鲜事。”孙幼军也用同样的方式给弟妹讲故事,只有这样的故事他们才喜欢听。直到孙幼军上了大学,甚至参加工作,依然很招孩子喜欢,几乎走到哪里都是孩子王,身边总有一群娃娃围绕着要听故事。

等到孙幼军自己成了两个孩子的父亲,他“护犊子”的名声更是出名。“他从来没打过孩子一巴掌。孩子淘气他也发过脾气,但他就是伸不出手来,不知道怎么打。”在妻子朱景彦看来,孙幼军自己就是一个长不大的孩子。“当时那么穷的日子,他却整天乐呵呵的,什么忧愁从不往心里去,躺在床上跟孩子们又打又闹,任由孩子揉他、骑来骑去。”朱景彦说自己不怎么爱说话,如果孙幼军不在家,家里就像没人似的,如果孙幼军一在家,家里就像坐满了人。

孙幼军对待儿女像是朋友。“他有时候脾气急,有一次他钥匙丢了,非说是女儿拿走玩弄没了,上初中的女儿觉得被冤枉,委屈得哭了。两天后,孙幼军自己找着了钥匙,他就真诚跟女儿道歉说:‘对不起,那天是我错了,冤枉你把你惹哭了。’”朱景彦说,“这样的爸爸,儿女既尊重他,又觉得很可亲。直到高三了,女儿还允许爸爸看自己写的日记。”在女儿孙小倩心目中:“我们的爸爸是天底下最好的爸爸。”

与孩子互动的过程对孙幼军认识童话这种文学形式起了不小的作用。“给弟妹们讲《木偶奇遇记》时我就发现,讲一个木头制作的孩子上学,比讲一个真实的孩子上学更受欢迎。”弟妹们常常打断孙幼军的故事,叽叽喳喳地乱插嘴。这时,他总是拉出要罢工的架势威胁说:“别捣乱!还想不想听了?”“直到多年后,我给自己的儿女讲故事时才明白,孩子的插嘴不是捣乱,他们是要修正和补充,加入他们对事物的认识和理解。”在孙幼军看来,这种修正和补充,对于童话创作来说是最宝贵的。

“我女儿小时候有个不大的布娃娃,她带着关爱的表情和布娃娃说好多好多话,从她的话里听出来,布娃娃也在跟她说话。儿子小时候睡觉不肯用枕头,他妈妈把枕头塞在他头底下,他立刻抽出来抱在怀里,心疼地说:‘他多疼啊!’”孙幼军把他对孩子的观察写进童话里。“我写童话大体上是模拟幼儿的思维方式,揣摩幼儿的认知。尽可能多接触幼儿,听他们胡侃。”这方法很见效,在跟孩子们聊天时,孙幼军常常能感觉到心里绵绵的想象力自然而然地往外生长。

当时的几位童话权威提出了童话应该具备“三性”,这几乎成了童话创作的金科玉律。“例如童话的逻辑性,强调必须用逻辑性去规范小孩子不合逻辑的胡思乱想。”但在孙幼军看来,“小孩子逻辑”是否定不得的,这种天真童稚的幼儿思维恰恰是童话中最宝贵的东西。严文井先生曾说:“童话作家是从孩子那里抄来的这一套,发明、创造者是孩子,我们只是加工者。”“这话很是精当。”孙幼军曾认可地说,“我唯一依仗的是我熟悉他们,知道怎么让故事‘好玩儿’。”

孙幼军的去世对儿子孙迎打击很大。为了给父亲守灵,他特地支了一张床睡在灵堂里,睡在父亲的棺木旁,一直给父亲念《小布头奇遇记》里的片段。学中文的他曾经和父亲合写过几本童话,但很快他又转到其他领域去了。守灵的最后一天,儿子跪在父亲灵前,发誓重新继承父亲的衣钵,续写父亲的作品。他喃喃地说:“您放心。” 父亲怪老头儿怪老头童话作家童话故事孙幼军小布头奇遇记