方大曾:被遗忘的战地记者

作者:龚融 方大曾1935年摄于绥化

方大曾1935年摄于绥化

消失

1937年7月10日,方大曾“整理了相机和胶卷,带着简单的行李,匆匆地告别”,只身来到宛平和长辛店前线。他拍下了一组卢沟桥的照片,并写下了“伟大的卢沟桥也许将成为伟大的民族解放战争的发祥地”的预言。方大曾在揭露战争中被欺凌的民众惨状的同时,还义愤填膺地质问日军假“和平”的举动:“假若忠勇抗战的29军从北平撤退了,而这样大量的日军被容许长驻在华北,那么华北不是就等于伪满和冀东一样了吗?”这篇题为《卢沟桥抗战记》的文章于当天采访返回北平后写成,7月23日寄出,8月1日发表在《世界知识》上。

日军援兵随后迅速集结,25日,日军发动“廊坊事件”,26日再爆发广安门冲突。就在中日全面大战一触即发之时,方大曾再次踏上征途。7月28日,冀察政务委员会委员长宋哲元率部撤出古都北平。撤至保定,记者同行。同是战地记者的陆诒此时第一次见到了方大曾,这位热血青年给陆诒留的印象是,“小方年少,英俊,戴着白色帆布帽,身穿白衬衫黄短裤,足登跑鞋,胸前挂着一架相机,精力充沛、朝气蓬勃”。30日下午保定遭到敌机狂炸,陆诒结束采访任务乘车回南方,方大曾则继续留在保定采访平汉铁路北段的战讯。同日,守军在日军的重兵反扑中撤出天津南下,至此平津陷落。

著名战地记者范长江在一年后撰文回忆,他收到小方的来信,信中称:“我的家在北平陷落了。我现在成了无家可归的人了,我想找一家报馆做战地记者,请你为我代找一个岗位。”在范长江举荐下,方大曾成为《大公报》特约驻前线的战地记者,开始了平汉沿线的战地报道工作;与此同时为多家报刊杂志投稿。从某种意义上来说,其身份像是现在更为流行的“自由摄影师兼撰稿人”。

1937年8月,南口战役爆发。9月底,保定失守。在这期间,小方奔走于南口、保定、居庸关、太原、大同之间,陆续发出《从娘子关到雁门关》、《血战居庸关》、《保定以北》等通讯报道。范长江回忆道,小方允诺他将“写一篇永定河上游的战争”,他独自一人到保定、南口一带采访。“果然他来了两篇通信,那时他是平汉前方唯一的记者,所以通信很生色。”

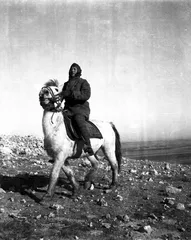

在绥远前线的方大曾

在绥远前线的方大曾

1937年9月在太原的“九一八事变”纪念活动上,还有人最后一次见到了方大曾,当时的他“意气风发,信心十足”。9月30日,《大公报》发表了他《平汉北段的变化》通讯,这篇落款标注为“9月18日发自蠡县”的文章,成为他见诸报刊的最后消息。范长江回忆,此后多年间,他的父母、姐妹、朋友等不少于千人向他打听过方大曾的下落,但多年来未曾寻获任何关于他的消息。

关于方大曾最后活跃的时间说法不一。《平汉北段的变化》一文18日由蠡县发出,而他又于当日出现在了太原的“九一八”纪念活动上,两地相隔数百里,在当时战乱的情况下,同日往返极不现实。也有人说1937年底至1938年初,方大曾还曾与位于武汉的全民通讯社保有联系,但这一说法尚未得到史料证实。无论如何,方大曾的生命与他的一幅幅照片永远定格在了25岁那一年。

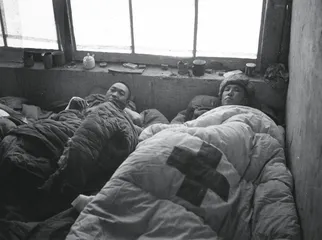

野战医院条件艰苦,伤员只能躺在简陋的病床上养伤

野战医院条件艰苦,伤员只能躺在简陋的病床上养伤

记录

出身于外交世家的方大曾,自小开明的家庭氛围支持他走上了摄影道路。妹妹方澄敏曾撰文回忆:“读小学时方大曾就喜欢摄影,母亲坚持花7块大洋,给他买了架相机。相机是方盒子的,一打开‘哗啦’一下。”自那之后,方大曾便徒步到处去拍照,回来后自己冲洗,“北京周边的塔和庙他都去过”。

防毒面具是由清华大学几位青年科学家连夜设计并紧急赶制出来的,共向绥远前线提供了8000副(方大曾摄于1936年12月)

防毒面具是由清华大学几位青年科学家连夜设计并紧急赶制出来的,共向绥远前线提供了8000副(方大曾摄于1936年12月)

在上大学之前,他就开始以“小方”为笔名,四处投稿,得来的稿费再去买胶卷。稿费获得的最大一笔收入是将一套“四子王府结婚礼”组照寄给一个英国杂志社,那次的稿费足够他买一架高级“禄莱”(Rolleiflex)相机。

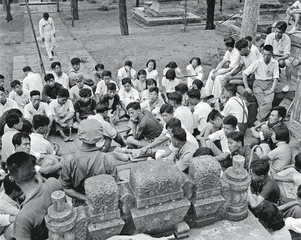

1935年,刚从中法大学经济系毕业的方大曾,应聘到北平基督教青年会当干事,后来又去天津市基督教青年会工作。不久,中共地下党组建的“中外新闻学社”(后来的“全民通讯社”)在津成立,他加入该社担任摄影记者。至此,他的活动区域不仅仅局限于平津一带,还遍及冀、晋、察、绥等地。他积极报道学生活动,常常跟着北平学生的示威游行队伍,前前后后跑来跑去拍照。“‘九一八’以后小方好像天天都在东奔西跑,忙个不停,常常只带了一把雨伞、一条毛毯、一个背包、一架照相机就离开家了。”妹妹回忆道。

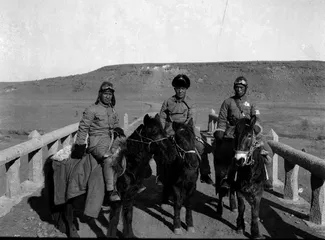

方大曾摄影作品:绥远抗战中的晋绥军的骑兵

方大曾摄影作品:绥远抗战中的晋绥军的骑兵

过多的野外工作使他没有时间待在暗房里,协和胡同10号方家大院里的一座木灰房子是他的暗房。有时忙不过来,妹妹方澄敏会打打下手。这座灰房子后来成为方大曾失踪后母亲思念儿子的唯一寄托。母亲在大院里守候了32年,最终也未能等回儿子。

在从事老照片研究的国家博物馆藏品保管二部图片室主任杨红林看来,方大曾的作品有着很高的摄影水平,将新闻性、纪实性和艺术性完美地结合到了一起。出生在官宦世家的方大曾,身上却有着浓厚的民本思想。在摄影环境并不那么好的年代,大多数人追求的是沙龙式的摄影术:作品均呈现出国画的感觉,或时装摆拍照,方大曾作品的平民气质与当时摄影的大环境显得扞格不入。

方大曾摄影作品:绥远地区的蒙古上层王公(1936年12月)

方大曾摄影作品:绥远地区的蒙古上层王公(1936年12月)

1936年以前,他的镜头下,呈现的是胡同口的车夫,码头的纤夫,流浪的乞丐;记录的是孩子们爽朗的笑,以及北方社会中一个个普通家庭的生活场景;他记录学生集会,揭露冀东伪政权下的黑暗社会。方大曾的取景框中,传递的是一种对人文和风景直接和深刻的观察。一张张摄影作品就是他对当时社会的精彩注释。台湾摄影师阮义忠评价方大曾的作品:“他的构图完美,对瞬间的掌握也无可挑剔。看事情的方式直入核心,不受旁枝末节的影响。最令我诧异的就是,方大曾的表现手法在半个多世纪后看来,依旧显得十分现代,与他同时代的世界摄影家相比,毫不逊色。”

1936年11月,绥远战役爆发。这是绥远地方当局反抗日本支持的德王等蒙古分裂分子的一场斗争,也是“卢沟桥事变”前,中日之间一场规模较大的局部战争。得到消息的方大曾于12月4日从北平出发,沿平绥铁路,一路向西北奔赴前线。5日一早到达集宁县平地泉站。绥远战争的重要性,使蒋介石不得不紧急下令中央直属部队从各方赶来支援。方大曾刚到集宁,便在这里捕捉到了正在赶往前线支援的国军援兵。方大曾记录道:“他们大都操着南方口音,是第四师的弟兄,由陕北徒步抵此,曾费了一个多月的光阴,饱尝了塞北的风霜。”

华北危急期间,北平学联在暑假期间倡办西山大露营,邀请进步教授和知名人士给大家讲政治形势和青年思想问题(1937年)

华北危急期间,北平学联在暑假期间倡办西山大露营,邀请进步教授和知名人士给大家讲政治形势和青年思想问题(1937年)

方大曾的照片作为历史的珍贵记录,为我们还原了历史的本来面貌。在绥远战役中,日本侵略者在给伪军部队提供军费、武器装备和配备顾问的同时,还调动飞机配合轰炸,但鲜为人知的是,日军在这时就已经开始发动毒气战。当时,为支援绥远抗日将士,清华大学化学系几位青年科学家,连夜设计了活性炭防毒面具,并在两周内制出了8000副捐赠给前方。方大曾镜头下士兵戴防毒面具进行军事演习的照片和在战场上戴防毒面具的照片,就是对日军在早期已开始使用化学武器的佐证。

另一组照片有很强的时代感,透过这些照片,当年抗战的境况被生动地揭示出来。杨红林介绍,绥远抗战期间,民众改变了遇到国民党打仗便敬而远之的逃避心态。方大曾的战地报道中也有记载,称这是中国历史上第一次民众如此地拥护中央军队。方大曾的照片具体记录了当地社会的这一氛围:如在红格尔图战役中,天主教的信徒自发组织做土炮。无论是汉族还是蒙古族卫士和喇嘛,无论是普通老百姓还是上层人士和知识界人士,都是方大曾镜头下记录的积极支持军队的民众。这段时期内民族意识的觉醒促进了民族统一战线能在“卢沟桥事变”后迅速形成,这一变化不是偶然的,从方大曾的照片中就能捕捉到这点。

绥远战区为前线运送物资的平民(1936年12月)

绥远战区为前线运送物资的平民(1936年12月)

作为战场的真实记录,方大曾还拍摄了大量的演习训练照片,如正在修筑战壕的战士,为前线运送炸药的战士,中国军队的防空演习,救护队演习状况等,以及反映士兵们日常生活的照片。这些照片无一例外地都呈现出摄影者瞬间抓拍的特点。“与后期由于条件有限,底片珍贵而造成摆拍居多的局面不一样,方大曾是个人的摄影行为,因此没有那么多束缚,照片都是对瞬间的捕捉。”杨红林介绍道。

方大曾在绥远前线采访写下了《绥东前线视察记》、《兴和之行》两篇对战场的观察后,他不满足于此,选择骑马前行,开始了“越过集宁与陶林间的大青山,经乌兰花大庙百灵庙等处,横穿一段所谓‘后草地’地带”的宏伟计划,欲更全面地呈现战区正在发生的一切。途中他记录了矿工的艰苦生活、考察当地畜牧业以及没落的喇嘛庙和兴盛的天主堂。1937年1月6日至8日的三天内,方大曾和卫兵在没有向导的情况下,凭着顽强的意志和超强的方向感,在刺骨的寒风中穿越灰腾梁,到达了陶林县。在一张他拍摄于陶林县政府大门的照片中,看到的是红格尔图战役胜利后头戴皮帽、身穿大衣、肩挎钢枪、精神抖擞的中国士兵的真实写照。

与方大曾同时在绥远前线报道的记者来自各个通讯社,著名的战地记者范长江即是在此次报道中与方大曾相识。在他的记忆中,方大曾是一位“斯拉夫面孔的青年”,于集宁匆匆会面之后,范长江离开了此地。方大曾在这个条件恶劣的地方待了43天,拍下一张张照片,以完成他“给读者一个实际的真确的认识”绥远抗敌情形的任务。

发现

方大曾的摄影生涯本就短暂,又逢战争爆发,时局动荡,得以保存下来的底片不多。他的一部分作品自1928年起就开始发表在各大杂志报刊,直至1937年失踪。未发表的底片则保存在北平家中的两个木盒子里,其中一个盒子里遗留的是他对“卢沟桥事变”的记录。日据时期,为避免麻烦,方大曾的父亲将这盒内容“敏感”的底片偷偷销毁。另一木盒中,保存的是与绥远战场有关的底片,以及方大曾眼中见到的那个“动荡的年代”。此次在国家博物馆展出的底片,都是这个木盒里的。国家博物馆藏品保管二部图片室主任杨红林介绍说,它们也是经历了不少曲折才得以保存的。“文革”开始后,方澄敏认为照片内容敏感,主动上交到单位。70年代末,方澄敏偶然去单位时无意中发现底片散落在角落,用旧报纸包着,就和单位说这是她哥哥的遗物,申请将其拿回去,得到答复后她取回家中保管。后来,她去单位食堂发现哥哥生前装东西的盒子用来装饭票了,就做了一个一模一样的新盒子将它交换回来。这样散落的底片重新装回盒子里,得以完整地保存下来。

2006年方大曾家人将底片悉数捐赠给国家博物馆,共837张。杨红林自2009年开始研究方大曾作品,开始了对一段破碎记忆的拼贴。由于底片时间久远,且方大曾并未注明地点和时间,杨红林的主要任务就是翻阅史料,为每张无名的照片附上图释,“一定要给逝者一个交代”。

在杨红林看来,方大曾留下的是一笔宝贵的民族财富。刚接触到这批照片时杨红林对里面的内容感到震惊,透过这些凌乱的“碎片”,他努力还原出大致完整的历史拼图:一部分是通过当时报刊发表的方大曾作品和其留下的通讯内容进行对比,一部分是通过旁征博引,与同时代的一些摄影作品进行对照。杨红林在研究中还意外地在国家博物馆馆藏的“全民通讯社”留下的照片中发现了方大曾的痕迹。方大曾在山西加入全民通讯社,此后长期为其投稿。日军侵占北平后,全民通讯社内部人员把照片秘密地从北平带到了武汉,其中就有方大曾拍摄的作品。

方大曾作为自由摄影师的角色在中国摄影史上无疑是最前沿的一笔。有评论写道:“在他之前以及失踪之后的半个世纪里,中国一直没有过自由摄影师,而方大曾的行为方式却近乎无师自通地具有这种职业的影子。”他凭借自己的兴趣和爱好,走南闯北记录了丰富的底层民众生活和战事,同时保存了作品的美学性。

遗憾的是,在方大曾失踪之后,在那生存都无暇顾及的年代,人们很少提及他。时光流逝的50多年中,方大曾及其作品像从未存在过似的被遗忘。《中国摄影史》一书中对他仅有笔墨不多的提及:“1937年‘七七事变’后出版的第41期《美术生活》刊出摄影记者方大曾(署名小方)拍摄的《抗战图存》和《卫国捐躯》两组照片。前者是记者在卢沟桥拍中国第一批战况照片共七幅,占了两版,特加英文说明。后者反映了北平各界慰问抗战受伤将士的情况。”直到上世纪90年代初,台湾摄影家阮义忠发现了这批照片的弥足珍贵之处。1993年他集结了58张方大曾的摄影作品,发表在台湾的《摄影家》杂志第17期上。自此,方大曾作品和他传奇一生才逐渐开始被人关注。

在方大曾短暂的一生中,自己的照片不多,其中两张在战场上留下的照片令人印象深刻:一张是他在绥远前线驰骋于马背上的照片,遥望远方,意气风发,从照片中可以看出年轻小伙的自信和从事业中寻获的满足;另一张是他头戴钢盔的照片,一旁的“给母亲大人留存”的亲笔落款正诉说着从事战地报道的坚定。正如妹妹方澄敏所说,这张照片就已经有了预兆,哥哥是一直要出远门的人,而且有可能随时都不会再回来了。“从那时起,他就要出去了,不定在哪儿,说明他早已立志献身于自己喜欢的事业。”

(图片出自杨红林著《绥远1936:失踪战地摄影师方大曾的抗战记录》) 遗忘摄影战地记者方大方大曾范长江