没有异域,只有作为异乡人的旅人

作者:何潇 在我的阅读生涯里,曾经有过一次记录,将书柜里的书近乎读完。那时我大约十四五岁,有一个很大的书柜,里面排列着各种书籍,其中包括各国、各时期的主要文学经典。之所以叫“近乎”,是因为这个伟大的阅读计划最终在一套书面前败下阵来,一套历史名家的游记选集。在年少的我看来,“游记”是世上最乏味的文章,与之相比,莎士比亚的历史剧都变得趣味非凡。

在我的阅读生涯里,曾经有过一次记录,将书柜里的书近乎读完。那时我大约十四五岁,有一个很大的书柜,里面排列着各种书籍,其中包括各国、各时期的主要文学经典。之所以叫“近乎”,是因为这个伟大的阅读计划最终在一套书面前败下阵来,一套历史名家的游记选集。在年少的我看来,“游记”是世上最乏味的文章,与之相比,莎士比亚的历史剧都变得趣味非凡。

人人喜爱旅行,却并非人人都热爱阅读他人写的旅行文字。我对于“行走”书籍的阅读,几乎都是在路上进行的。在过去几年,我游历了二三十个国家,每到一处,都会找上十几本书来看——这其中有历史、文化与艺术,也有一直令我提不起兴趣的“旅行文学”。当你行走在路上,那些乏善可陈的写景与抒情,便像点了睛的龙一样,瞬间鲜活。直到此时,我才发现,少年的我犯了一个错误,错将“行走”当作了“游记”。行走与文学一直亲密无间,它的范围,也远大于“游记”。除却旅途的风物,也包含心灵的探索。这些“隐秘而伟大”的行走,是更打动人心的旅程。

旅行者的故事,与小说本身一样古远。早期的旅行文学,往往与大海相关。勇士要闯荡七海,在风浪中磨砺性情。很多时候,这种行走并非出自自我选择,更像是造物主之手的随意摆弄。有一个关于旅人的古老故事,讲述海上风暴中侥幸逃生的船员,孤身一人漂流在海上,最后发现了一个景色壮丽的孤岛。这个故事发生在埃及第十二王朝时期,比荷马史诗还要早上1000年。

荷马的《奥德赛》,本身也是一个关于旅人的故事。这个永恒的故事,揭示了旅行的奥义:所有的行走,其目的都是为了回到故乡。奥德修斯海上漂泊10年,经历种种险阻,写下诸多英雄事迹,终于回到了自家门前。史诗的另一条线,发生在奥德修斯的儿子忒勒马克斯的身上:为了找到失踪的父亲,他踏上了征程。忒勒马克斯与奥德修斯形成了对应的平行线,关于行走的两个主题:寻找与回归。它为后来的行走故事提供了蓝本和启示:不论行走,还是回归,都包含着喜悦与危险。

旅行拥有两张面孔,一面呈现愉悦与惊喜,一面露出恐惧与焦灼。像旅行本身一样,人们对于旅行的态度也充满矛盾:一方面,他们希冀通过旅行获得知识、丰富人生;另一方面,又对旅程本身的不可预料性感到害怕,因而常常止步不前。行者在行走之前,往往怀抱着改变自身的愿望,而旅行本身,却如同命运,难以预料、不可把控——不论你是伟大的勇士、智者,还是平凡的小人物,都逃不开这个必然率。行者在回归之时,往往成为 “故乡的异乡人”,比如《鲁滨孙漂流记》里的鲁滨孙。又有一些旅人,自此永不回归,比如《特里斯坦和伊索尔德》里的特里斯坦 。

旅行拥有两张面孔,一面呈现愉悦与惊喜,一面露出恐惧与焦灼。像旅行本身一样,人们对于旅行的态度也充满矛盾:一方面,他们希冀通过旅行获得知识、丰富人生;另一方面,又对旅程本身的不可预料性感到害怕,因而常常止步不前。行者在行走之前,往往怀抱着改变自身的愿望,而旅行本身,却如同命运,难以预料、不可把控——不论你是伟大的勇士、智者,还是平凡的小人物,都逃不开这个必然率。行者在回归之时,往往成为 “故乡的异乡人”,比如《鲁滨孙漂流记》里的鲁滨孙。又有一些旅人,自此永不回归,比如《特里斯坦和伊索尔德》里的特里斯坦 。

“旅行本身就是一个个体;世界上没有完全相同的两个个体。所有的计划、安全措施、方法及强迫性都是没有意义的事情。不是我们在指导旅行,而是旅行在带领我们。只有体会出这些,天生存在流浪基因的人才能放松,并顺其自然。旅行就像婚姻,如果想控制,那么一定会出错。”在《斯坦贝克携犬横越美国》中,约翰·斯坦贝克这样写道。1962年,年过60的斯坦贝克带着他的老狗查理,开始了横穿美国大陆的旅程。在这场体验中,作家饱览了自然风光:森林、草地、沙漠、公路、乡野、教堂……也记录了社会风景,为60年代的美国提供了一张“社会风情画”。

奥德修斯式的冒险与游历,对于一类行走者不太适宜,这便是朝圣者。朝圣者希望通过行走,让灵魂受到洗礼,获得救赎——他们必须严谨地控制自己的旅程,若有疏离,便可能走错方向,自此偏离道路。这就像是人生的隐喻:心灵必须坚守正确的方向,才能获得人生的幸福。

在基督教的传统里,“旅程”是生活本身的象征。最有名的例子大约要数约翰·班扬的《天路历程》。借助梦境,班扬讲述了一位基督徒奔走天路的过程。被自身重负压得喘不过气的人,在书上读到天火将要灭城的噩耗,感到内心惊惶,却在此时遇到了一位“传道者”,指点他从故乡“毁灭城”逃亡至“天国城”去。基督徒一路经过“绝望泥潭”、“屈辱谷”、“死荫谷”、“浮华市集”、“怀疑堡垒”……最终到达天国,得见万王之王。《启示录》上说:“神要擦去他们一切的眼泪。不再有死亡,也不再有悲哀、哭号、疼痛,因为以前的事都过去了。”

实际上,在《圣经》中,我们便可以看到“行走”的传统,这些故事亘古弥新,充满文学性和象征意味——借助诺亚的方舟,人类在水上漂泊,等待他们的是未知的宿命;决定掌握自己宿命的以色列先民,在先知摩西的带领之下,穿过红海,逃出了埃及;该隐杀死了自己的胞弟,受到流亡的惩罚,自此不得返回家乡;逃出索多玛城的罗得一家,妻子留恋曾经的居住之地,回头观望,瞬间僵死,化作盐柱。

古印度的修行者,经历漫长的苦修,跋涉千里,以获得心灵的安宁。这些故事由西方人写来,便成为别有趣味的“行走文学”。黑塞的《悉达多》是一个极佳的例子。该书讲述青年时代乔达摩·悉达多的故事。这位古印度青年贵族英俊聪慧,拥有人们羡慕的一切。然而,为了追求心灵的安宁,他抛弃世俗的一切,孤身一人展开了求道之旅。在途中,他遭遇了极度的自我厌弃与绝望,几乎要结束自己的生命。然而,在一个瞬间,生命向他展示了另一面:

“他不再追求本质,不再企图在这现象世界的另一边追求自己的目标。当一个人以孩子般单纯而无所希求的目光去观看,这个世界是如此美好:夜空的月轮和星辰很美,小溪、海滩、森林和岩石,山羊和金龟子,花儿与蝴蝶都很美。当一个人能够如此单纯,如此觉醒,如此专注于当下,毫无疑虑地走过这个世界,生命真是一件赏心乐事。阳光的照射焕然一新,树荫的凉爽焕然一新,溪流与蓄水池的气味焕然一新,南瓜与香蕉的滋味也焕然一新。日日夜夜变得短促易逝,时光轻捷地流逝,恰如一只载满财富与欢乐的船在海上扬帆远航。”

在许多方面,朝圣者可以被看作是现代旅行者的先驱。与四海漂泊的行者不同,他们向着一个既定的目的而去——他们遵循的路线,也是既定的;他们所要前往的每一站,都有一套筹备好的行程在等待他们。在许多时候,这个目的地背后是一个巨大的、吸引人的产业。无论如何,就像阿兰·德波顿说的那样:“对于任何旅人来说,一个为求真知而进行的旅程,远比一个四处观光之旅得到更多好处。”

在许多方面,朝圣者可以被看作是现代旅行者的先驱。与四海漂泊的行者不同,他们向着一个既定的目的而去——他们遵循的路线,也是既定的;他们所要前往的每一站,都有一套筹备好的行程在等待他们。在许多时候,这个目的地背后是一个巨大的、吸引人的产业。无论如何,就像阿兰·德波顿说的那样:“对于任何旅人来说,一个为求真知而进行的旅程,远比一个四处观光之旅得到更多好处。”

马可·波罗在13世纪写作的主题,一直激发着后继者,这便是“探索异域新世界”——尽管,随着航海技术的发展,更多人到达了东方,并没有发现其游记里所描写的独角兽。哥伦布写于1492年的航海日志,可以看成是最早的关于新世界的“旅行文学”,在其中,我们也不难嗅出马可·波罗的遗韵。几个世纪之后,达尔文做了五次环球旅行,在这些与“小猎犬号”相关的记录中,描述的是另一个充满异域风貌的新世界。

就像雷蒙德·威廉斯说的那样:“18世纪以来,人类的同情和了解不再源自社群活动,而是来自人们的漂泊经验。”在19世纪,文学家以自己的旅行作为写作素材,已然是一种风潮:狄更斯、司汤达、福楼拜……均留下了许多旅行记载,这些旅行多数发生在欧洲,或者与欧洲相近的地方。进入20世纪后,作家们的写作场景更偏好跨越重洋,作为美国作家的亨利·詹姆斯和伊迪丝·沃顿,就经常将自己的小说发生地,设在海那头的欧洲大陆。

我们可以理解作家对于异域他乡的偏好,在陌生的环境里,人的感受力变得敏锐了。阿兰·德波顿在《旅行的艺术》中说,感受力是“旅行心境”的主要特征。“我们怀着谦卑的态度接近新的地方。对于什么是有趣的东西,我们不带任何成见。”在这样的心态下,旅行者甘愿顶着当地人的奇异目光,在狭窄的街道上欣赏那些“奇怪的细节”;他们还愿意为了墙上的一笔涂鸦,或是一个奇异的屋顶,冒着被车辆撞倒的危险。一间普通的超市和理发店,在他们看来也不同寻常的迷人。“我们敏锐地感觉到,被覆盖于现今之下的层层历史,并记笔记和拍照。”

而位于“此处”的现实生活又是怎样的呢?它是波德莱尔所说的“一家医院”:每个人都疲于更换自己的病床。有人喜欢靠近暖气片的病床,有人喜欢靠窗。福楼拜认为,生活的本质上是混乱和喧嚣的,“除了艺术作品,其他创造秩序的企图只是吹毛求疵和假正经,因而背离我们的现实生活”。在这样的情况下,行走变得极具意义。“旅行,或者那种漫无目的的漂泊过程,其价值在于它们能让我们体验情感上的巨大转变。”雷蒙德·威廉斯如是说。

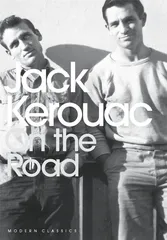

那些将“行走”付诸行动的人,仿佛摆脱了烦恼之源,获得了开悟——至少,在短暂的时间里如此。比如,那个像国王一样上了路的凯鲁亚克,在《在路上》里,他是这么写的:“不管怎么样,你们瞧,咱们都必须承认,一切是这么美好,活在世上没什么可忧虑的;事实上,咱们都应该明白,如果这世上有什么东西需要咱们明白的话,那就是咱们压根儿就应该无忧无虑。不是这样吗?”

“别处”的异象,令人们对行走充满向往——他们相信,真实的生活与真正的自己,在某个尚未涉足的大陆里。当年轻人做出凯鲁亚克式的宣言,要去路上流浪,往往从家人那里得到这样的反驳:“你为何不在自己家里寻找自我?”这句家常对白可以变得更具哲学意味一些,就像帕斯卡尔说的那样:“人类不快乐的唯一原因,在于他不知道如何安静地待在他的房间里。”

确实有人在家里寻找自我,并且,远在两个世纪之前,他就已经这么干了。只是,他的方式依然是“旅行”。《在自己房间里的旅行》是一本告诉你如何在自己的房间里“环游微观世界”的书,比如,你可以像翻越高山与大海一样,爬过沙发与床。它的写作者是18世纪的法国作家萨米耶·德梅斯特(Xavler de Maistre)。1790年,这名贵族军官因一场决斗事件被罚关禁闭在家中42天。他在房间内目之所及,心随之动,在文学、艺术、哲学、医学、生命意义展开了广泛的思索,让原本郁闷不堪的禁足,变成一场轻盈的思想之旅。

德梅斯特的快乐似乎是不属于凯鲁亚克的:“如果有一天你真能让灵魂独自旅行,一定受益良多,虽然途中可能会引发一些小意外,但是这个特异能力所能带给你的喜悦将远胜于意外带来的结果。扩展自己的存在——既身在尘世又神游仙境——等于是把自己一增为二,世间有什么比这个更让人满足、快乐的呢?”

罗伯特·史蒂文森说:“没有异域,只有作为异乡人的旅人。”旅行以“寻找他乡”的面目出现,实则是“寻找自我”。在黑塞描写的悉达多之旅中,年轻的乔达摩·悉达多遇到了一位思想者。他问:教义与教师无法传授于你的到底是什么呢?那就是自我。“我希望学到有关自我的意义与本质。过去我一直想要摆脱自我、征服自我。却从未能够。我只是在欺骗它,逃离它,躲避它。这是一个难解之谜:我存在,我是唯一不同于任何其他人的独立个体。然而,我对世上万有所知最少的,恰恰是我的自我。”

(书目:《重访加勒比》,V.S.奈保尔著;《接触!一本邂逅之书》,简·莫里斯著;《古道》,罗伯特·麦克法伦著;《巴黎伦敦落魄记》,乔治·奥威尔著;《达摩流浪者》,杰克·凯鲁亚克著;《聆听马拉喀什》,伊里亚斯·卡内蒂著;《乘小猎犬号环球航行》,达尔文著;《西班牙主题变奏》,毛姆著;《游美札记》,狄更斯著;《长春真人西游记》,李志常著;《真腊风土记校注》,周达观著;《中国印度见闻录》,阿拉伯人无名氏著) 读书文学人生旅行旅程异乡人旅行经历