出门即旅人,秋日暮迟迟

作者:三联生活周刊 文 / 贾淼

文 / 贾淼

我的工作经常需要去采访不同国家的艺术家。这里面有一部分是摄影家。时间长了我有一个发现:与画家、雕塑家或者其他艺术家相比,做摄影的人通常都有令人讶异的叙述力,也就是说,他们特别会讲故事。

天生拥有来自视觉的机敏,不费力就拈出一些我们在生活中轻飘掠过去的微末之处。与他们访谈总有翻译带来的一道损耗,即便如此,仍可细致而丰盈。有时聊完了再去翻翻他们的摄影书,又有点沮丧,心想这人到底还要我来写什么呢?他们的文字,配上他们的照片,直接印到杂志上就那么刚刚好。

不过我却是因此养成了一个小偏好,如果要去哪个陌生的国家或城市旅行,除了用《孤独星球》做点行前功课,很多时候我会跑去图书馆,找两三个在当地生活过的摄影师的画册或自传来读读,开本小点的就借出来,随身带到路上消磨。摄影师为什么写得好看?我想,是他们习惯了把自己看成一个用指尖和快门来发现世界的人,写起字来纯属兴致,也就没有什么以文传世的负累,笔下随意便可清简,清简之余味,反倒能动人。

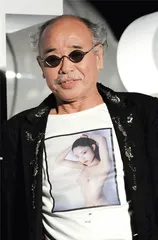

比如我手头正在读的两本书:森山大道的《犬的记忆》,还有荒木经惟的《荒木经惟的摄影告白》。这两人都是日本自上世纪60年代以来最受年轻人追捧的当代摄影大家,年纪上也相仿,森山1938年生于大阪池田市宇保町,荒木1940年生于东京都台东区。一个是“马路之子”,创下“倾斜构图”、“焦点模糊、视野晃动”的森山纪实风格,另一个则是至今风靡时尚的“私写真”、“伪日记”之风的开派者。将这两个人的自述放在一起看,确是不错的对照记。

森山这本其实是翻第二遍了。两年前,我头一回去大阪、神户和京都,特地先到图书馆找了《犬的记忆》。森山是大阪人,又爱背着相机去神户和京都扫街,跟随他去“看”关西物事,再适合不过。这些文章当初是在《朝日摄影》上连载,过了些时候才又结集出版,所以有散漫的动荡的意趣。前面15个章节是半自传体的“犬的记忆”,后面5节“我的摄影记”主要在回忆他如何开始摄影生涯。森山的这些图像和文字,起点是1982年1月中旬的某个星期六,他从东京站坐上去大阪的新干线,带着相机去重返自己出生的城市。

“也许因为是周六晚间的缘故,池田车站挤满了黑压压的人群,街灯在我眼中闪着湿润的光。我犹如一个旅人,走访只在梦中到过的陌生城市,彷徨街头,小心翼翼地试探着时间和空间,一点点测定自己的心之所向。”

作为旅行者的书,这样开篇真是不错的节奏,尤其是当你也坐在一列火车上,很快便被一种奇妙的错觉俘获了,“真实的风景渐渐与印象的风景交融”。

森山有一个两岁即早逝的双胞胎哥哥,所以一直以来他都觉得自己是这个从未有记忆的哥哥的再复制——不记得是西方哪一位著名艺术家或者作家了,好像也有同样的际遇,这样的感觉也跟随了他一辈子,成了创作中一种难以言说的神秘牵引,犹如森山所说的,那是一股在希腊神话中带引雅典英雄忒修斯王子杀死怪物走出迷宫的“阿里阿德涅线团”。为了逃避失恋的痛苦,森山20岁开始学摄影。他先后给前辈著名摄影师东村照明和细江英公当过几年助手,曾经全程参与细江为作家三岛由纪夫拍的摄影名集《蔷薇刑》。其中好多故事,森山在书里只讲了一件小事:“三岛先生很想要我穿的那件毛衣,我也想送给他,但最终没能舍得。那时候三岛先生失望得像个孩子似的。”

森山最后成名于1964年拍摄的横须贺美军基地的系列街拍。小镇横须贺,对26岁的还看不清未来的背着相机漫无目的的年轻摄影师是什么?森山写道:“坏死的时间。”他形容自己行走在午后不见人影的基地小镇,会不知不觉地陷入一种错觉,恍若走进了大正时期一位日本诗人荻原朔太郎的《猫町》世界,一个“投映在幻灯幕上的影子戏般的小城”。对于那种旅途的恍惚感,森山的文字和他那些摇摇晃晃的照片一样入味:

“我喜欢基地小镇,有时候会拿着相机信步至此,或者突然想起来跑去喝上一杯咖啡。也许是因为这里的气息,令我想起我的少年时代。在战争刚结束的那段兵荒马乱的岁月,我们辗转迁徙的一座座城镇的光景和气味,与无论何时去都一成不变的被落日余晖笼罩的基地镇街景,是何等相似。也就是说,我之所以被这座恍若‘猫町’的午后的城镇所吸引,其实是因为它让我窥见了自己记忆中的世界的一角,我到那里去,或许是为了对自己的这段记忆进行一次次确认。”

人为什么总是渴望去看各种各样的风景呢?我想,大概是,每个人都会有这么一段“坏死的时间”,需要在陌生的他处一次次确认吧。“出门即旅人,秋日暮迟迟。”这是森山喜欢的江户俳句。

我喜欢森山对1968年和1986年“国际反战日”的东京新宿之夜的回忆。街道和广场都被黑压压的人群淹没。“然而令我大受冲击的不是这些,却是包裹着整个新宿的不可思议的静寂。”森山写道。他和另一位摄影师朋友中平在夜间经营的兼卖杂货的小吃店的柜台前并肩坐下。“店内陈列着五花八门的商品,接待着那些与时代似乎暂时无缘的人。音响里播放的是流行歌曲,洋溢着清洁的气息。隔着一层窗玻璃,店内店外就是两个世界。然而比起户外的冲突,我似乎更恐惧这店内的光景。不久咖啡送来了,中平卓马突然冒出一句:‘真是一个坏时代啊。’就这一句,我什么都不必问,好像全然明白了他想要说的话。我放下咖啡杯,说道:‘罪恶无限哪。’”等到了1986年,森山所描述的另一个“激进的年代”,当一些知识分子呼喊着口号“看到黎明的必将是我们”时,森山说:“对于那种煽情主义的调调我是最讨厌不过的。骗人,明明是:‘早晨不会再来!’我抱着强烈的反感。”

《早晨不会再来》(Never Come Morning),美国作家尼尔森·阿尔格伦的一篇贫民窟小说,描绘了芝加哥河岸如群狼般巢居的不良少年的梦想与绝望,森山曾从友人那里借来一口气读完,之后每当情绪低落的时候他便喃喃念诵这个标题。他说,唯有一心一意的拍照,然后不顾一切地把底片冲洗出来,才是他唯一的救赎。在森山的记忆里,在80年代东京夜晚的小巷深处,硬汉高仓健也唱着柔靡的旋律,唱的是:“你是知道父母的意见的吧。”

写到这里,留给荒木经惟的地方已经不多了。记得有个朋友跟我说过,如果你喜欢森山,大概就不会那么喜欢荒木了吧。想想,也大抵如此。

荒木拍少年、花朵、猫、中年妇女,拍妻子阳子,永远在生死爱欲间。self、life、death这三者是他谈论作品的重心。他拍的和写的,只是自己最亲密的和最喜欢的,跟时代没有关系。和森山比起来,他才是森山笔下那个“暂时与时代无缘的人”。在第三部“夜晚”里,荒木写了一章“我没有‘思想’”。其中有这么一段:海要是没有人的存在,看起来就如同永恒,感觉有些阴沉。大家都有一种想要以摄影来永远保存影像的错误概念,其实这是不对的……比起那种不断引人注目的照片,让人觉得似乎在哪里看过的照片更好喔,换句话说,不是拍摄现实,而是拍摄似曾相识才对。

荒木拍少年、花朵、猫、中年妇女,拍妻子阳子,永远在生死爱欲间。self、life、death这三者是他谈论作品的重心。他拍的和写的,只是自己最亲密的和最喜欢的,跟时代没有关系。和森山比起来,他才是森山笔下那个“暂时与时代无缘的人”。在第三部“夜晚”里,荒木写了一章“我没有‘思想’”。其中有这么一段:海要是没有人的存在,看起来就如同永恒,感觉有些阴沉。大家都有一种想要以摄影来永远保存影像的错误概念,其实这是不对的……比起那种不断引人注目的照片,让人觉得似乎在哪里看过的照片更好喔,换句话说,不是拍摄现实,而是拍摄似曾相识才对。

如果喜欢荒木,那就不妨在这个夏天看看《荒木经惟的摄影告白》吧。我不知为何觉得那是非常东京的文字,而且适合趴在沙滩上戴着墨镜读。里面那些特别的语气词,台湾译者说是荒木风格的书写,“大都是口语似的日记,直接来自他的生活。若不小心涉及了严肃话题,也立刻被他自己的嘻哈玩笑化解”。比起几乎同龄的森山,荒木似乎是超时间的,合乎我们这个微博和微信的阅读时代。

〔书目:《犬的记忆》,(日)森山大道,金晶译,顾铮审校,重庆大学出版社出版;《荒木经惟的摄影告白》,(日)荒木经惟,(台)彭盈真译,台北木马文化出版〕