毕加索遗产:继承者的荣耀与苦涩

作者:驳静 毕加索与他的第一任妻子奥尔嘉(摄于1919年)

毕加索与他的第一任妻子奥尔嘉(摄于1919年)

如果把以上这些,再算上其时常令人惊喜的拍卖纪录,以及显然不可估量的艺术和历史价值,认作毕加索身后遗产当中荣耀与闪光的部分——例如由法国政府凭借“以作品代替现金支付遗产税”的法律条文,从而获得令人欢欣鼓舞的价值五分之一的作品,而且还拥有优先挑选权;最终,借助这部分作品,法国在始建于17世纪的萨里宅邸(Hôtel Salé)里建起了毕加索博物馆,成为令每一位毕加索爱好者的兴奋之地。那么遗产当中剩余的苦涩部分,似乎只能由大师的后代继承。

即将于6月25日在伦敦“抛售”毕加索作品的玛丽娜(Marina Picasso),就是其中之一。这场由苏富比举办的毕加索专场拍卖,将包含画家生前创作的136件陶器、总估价450万英镑(折合人民币约为4260万元)的藏品。

即便是在玛丽娜继承的约1000件作品当中,136件也已经不是一个小数目,这些全部由毕加索本人亲手绘制的陶制品,有些还处在粗糙的原始阶段,按照现代艺术专家詹姆斯·麦基(James Mackie)的说法,这些作品当中的“创造性和实验性是非常特别的,而且,能够看得出来他在创作它们时乐在其中。

与毕加索创作时“乐在其中”相比,玛丽娜的出售却显得“痛苦不堪”。

玛丽娜的父亲保罗(Paulo Picasso)是毕加索与他的第一任妻子、俄罗斯芭蕾舞演员奥尔嘉(Olga Khokhlova)所生。但正如玛丽娜所宣称的那样,这场拍卖是为了“摆脱与这位著名艺术家的关系,从而走出童年时代的阴影”。这样一个听上去十分弗洛伊德的理由,被所有报导该事件的媒体一再提及,并毫不客气地放在标题或编者按中,动词“卸载”、“减负”被频繁使用,而这一点,似乎正合玛丽娜心意。她在接受英国《卫报》采访时明确表示,她想要借此次拍卖“抚慰自己此前所受的心理折磨”。

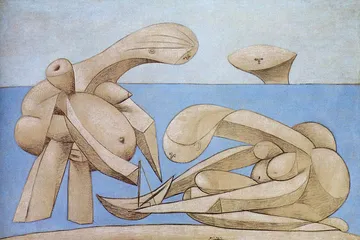

毕加索画作《姑娘们和一条玩具船》(1937)

毕加索画作《姑娘们和一条玩具船》(1937)

这份心理折磨,显然没那么简单。成年后的玛丽娜,一度接受长达14年的心理治疗,试图克服来自家庭的阴影。毕加索,显然是所有折磨的起源。

1935年,奥尔嘉在得知毕加索情人玛丽-泰瑞丝·瓦特(Marie-Thérèse Walter)的存在及后者怀孕的消息后,当即带着时年14岁的保罗动身搬到法国南部,并提出了离婚。毕加索无意于均分自己的财产,因此直到20年后死于癌症,奥尔嘉一直是毕加索的夫人。

毕加索孙女玛丽娜在“La californie”别墅为她收养的三个越南孤儿讲故事。这座别墅是玛丽娜继承的遗产之一,卧室墙上挂着毕加索1935年画作《家庭》(摄于1992年)

毕加索孙女玛丽娜在“La californie”别墅为她收养的三个越南孤儿讲故事。这座别墅是玛丽娜继承的遗产之一,卧室墙上挂着毕加索1935年画作《家庭》(摄于1992年)

在玛丽娜所写的《毕加索:我的祖父》中,她用惨淡的口吻,描述她和她哥哥如何从未得到过爱,如何在痛苦中成长,以及他们一家挣扎的生活状况。特别是他们的父亲保罗,为了见毕加索一面,有时甚至在他家门口一等就是四五个钟头。成年后的保罗有严重的酗酒问题。“我父亲被他的暴行所支配,”玛丽娜写道,“他因此而死——背叛、失望、卑微,被毁灭。”就在毕加索去世后不到两年,保罗也离开了人世,而玛丽娜的哥哥帕利多(Pablito Picasso),参加毕加索葬礼被拒后,吞食漂白剂自杀。“我从小就没有对祖父的爱抱有太多期望,而我哥哥不同,若非如此,他还不至于自杀。”玛丽娜这样解释。

因此,玛丽娜下定决心,要与“毫无爱可言”的冰冷遗产划清界限,这其中,可能还包括位于戛纳的La Californie。对于是否出售这幢别墅,玛丽娜语焉不详,同样令收藏家们猜测的是,届时,玛丽娜还将出售在她手里的哪几幅画。准确消息目前还无人知晓,但首当其冲的,必定是《家庭》(La Famille),这幅画正是作于1935年,彼时,毕加索刚刚拒绝奥尔嘉的离婚要求,而他的情人瓦特,肚里正怀着玛雅。

显然,苦涩的继承者们,不只玛丽娜一个。

同样在葬礼上被拒之门外的,还有与弗朗索瓦兹·吉洛( Françoise Gilot)所生的一儿一女——克劳德(Claude Picasso)和帕洛玛(Paloma Picasso),尽管毕加索当时的遗孀杰奎琳·洛克(Jacqueline Roque)似乎把所有人都拒之门外,从毕加索生前对他们的态度,很难说这不是毕加索想要的结果。

1965年,《巨匠与情人——和毕加索在一起的日子》(Vivre avec Picasso)一书在画家千方百计的阻挠中问世,书中有诸多令毕加索难堪的细节与观点,例如“在成为一个母亲前,女人很难成为真正的女人”,对此,毕加索的反抗方式则是拒绝再见克劳德和帕洛玛。

一方面,毕加索十分热爱父亲这个角色,这一点可以从他作品当中孩子们的肖像画数量中得到佐证,例如以《玛雅和玩偶》(Maya à la Poupée)为代表的玛雅系列。有趣的是,玛雅在担任肖像主角时,毕加索既没有与她们住在一起,自然也没有与奥尔嘉住在一起,而是与1936年相识的多拉·玛尔(Dora Maar)一起住在塞纳河畔的大奥古斯汀7号。玛雅还是婴儿的时候,她的父亲就已经移情别恋了,只不过周末会去探望。而玛雅的母亲,在毕加索去世4年后,也用绳索结束了自己的生命。

然而他在父亲角色上所下的工夫,却并不持久,“就像他对女人的爱一样,他对孩子的爱似乎也是心血来潮的”。女权主义者这样描述毕加索在家庭生活中的角色,前者在毕加索的诸多画作中寻找线索。1937年创作的一幅素描中,年轻的半人半牛怪将一位柔弱的裸体女子抱上他的小船,海里,还有几个仙女正围着小船转。接着,又有一幅超现实的《姑娘们和一条玩具船》,“在这幅画上,情妇们被描绘成一堆浮游生物,没有面容的洗浴人,她们玩弄小船的神情近乎崇拜,这些女人都那么没头脑地偏执地爱着他”。

毕加索的情史所提供的谈资,向来不亚于他的艺术创作。而毕加索自己,则用波西米亚式的态度,将艺术创作以外的一切排在次要位置。然而正是这样的艺术家,像一个巨大的磁场,吸引身旁的女人、朋友,甚至自己的孩子都臣服于他。

越被排斥,就越发想获得他的认同和喜爱。玛丽娜认为这是“毕加索病毒”,而她祖父就像一个吸血鬼,用他家人的血作画。

他对孩子们的态度,只不过是他对情人态度的一个缩影,而这种爱恨交织的反向作用力,也十分惊人。

最先开始写书的,是毕加索年轻时代的情人费尔南德·奥利维尔(Fernande Olivier),除了玛丽娜外,还有玛雅之子奥利维尔(Olivier Widmaier Picasso)所写的《毕加索,亲密的肖像》(Picasso,Portrait Intime),以及上文提到过的吉洛在毕加索去世前几年出版的《巨匠与情人——和毕加索在一起的日子》。

另一个造成困扰的事实是,毕加索没有留下任何遗嘱。这对三个非婚生子女而言,无疑是另一场战争,彼时,法国刚刚通过非婚生子女继承法,一年后,他们的继承权才通过司法途径获得了认可。由于数量众多而且没有完整清单,执法机构花去将近4年时间去厘清现状。然而对毕加索的后代而言,这种现状恐怕很难有厘清的一天。

比如玛丽娜,即便是对其祖父旗帜鲜明地表达了“恨”,却仍然有保护他的欲望。

1998年,克劳德作为唯一幸存下来的儿子,以 “毕加索艺术资产执行人”身份出现在公众视野里,事实上,他几乎将他的一生都用于维护毕加索作品的版权。而当他与法国标致汽车公司签署同意书,将“毕加索”用于一款汽车时,许多相关人员表现出了极大的不满,称他这样“背叛了伟大的艺术家”。玛丽娜就是那个将她叔叔告上法庭的人,她认为:“怎么能将毕加索的名字用于汽车这种平平无奇的商品。”

著有《马蒂斯与毕加索:画坛双擘的对抗与友谊》(Matisse and Picasso: The Story of Their Rivalry and Friendship)的美国学者杰克·弗莱姆(Jack Flam)在对比毕加索与马蒂斯这两位夙敌时,写道:“毕加索沉醉于自身的黑暗之中,为谜一般的深渊所着迷;马蒂斯尽管也饱受自身焦虑的煎熬,却极端恐惧深渊,视光明为黑暗的解毒剂。”两种工作方式,也在暗示二人不同的生活体验。

不同于他艺术创作上的死敌——同时又无法不相互欣赏——马蒂斯的绘画主题通常是平和的,并坚称“自己的作品与生活中的事件毫无关联”;而毕加索的作品,总是更直接地公开自己的生活隐私,这种明显的自传性质,也是若干学者所称的“双重态度”,他用如此激烈的方式反对其他人公开他们的生活细节,是一种十分矛盾的行为。

似乎出于某种一脉相承式的美学道路,马蒂斯连在后代一事上也处理得十分简洁,画家年轻时生下的女儿玛格丽特,早在第二个儿子皮埃尔出生前就已过世,而这个独子之后又以某种单代相传的方式,将马蒂斯的名字传到了第四代——既没有遗产继承纷争,也没有肥皂剧般的纠葛。皮埃尔·马蒂斯(Pierre Matisse)是一个典型的二代,既不出格,也不出彩,上世纪30年代初到纽约时,只带去了“马蒂斯”这个吓人的姓,并以他父亲的画为基础,经营画廊近60余年。

人们深爱马蒂斯,却永远认为他逊毕加索一筹。后者的“毒药能力”和“冷暴力”,显然无法阻止人们对他的疯狂热爱,也从来没有停止过为他的行为找寻合理借口,好比著名的《亚威农少女》中,“他试图驱逐深埋心中的恶魔,即那些女人和性爱给他带来的恐惧。他害怕为爱痴狂,对性病、性无能和死亡充满了焦虑”。无论如何,在毕加索令人惊叹的70多年的创作生涯中,他的画笔展现了他的私人关系和对周遭世界的不安,同时在暴力与温柔之间游走,好比他与以他为核心的世界的关系。这种游走也从很大程度上,决定他后人的命运。 毕加索博物馆继承者荣耀父亲艺术天才美术遗产保罗毕加索