匹诺曹(1881~1883)

作者:石鸣 电影《木偶奇遇记》剧照,意大利导演罗伯托·贝尼尼出演匹诺曹

电影《木偶奇遇记》剧照,意大利导演罗伯托·贝尼尼出演匹诺曹

1881到1883年,匹诺曹诞生于意大利佛罗伦萨一条狭窄街道的一所房子里,现在这栋房子外面还贴了一块铭牌来纪念这件事。他最早出现在意大利的一本儿童文学期刊的创刊号上,从1881年7月开始每期一章,连载了15章之后作者宣告故事结束,匹诺曹被两个杀人犯、狐狸和猫抢劫并且吊死。结果读者强烈要求作者继续,于是匹诺曹又复活,故事的标题也从之前平淡的《木偶记》(Storia d'un burattino)改成《匹诺曹历险记》(Le avventure di Pinocchio,国内翻译成《木偶奇遇记》),继续往下写了21章。1883年在佛罗伦萨出版了单行本。正是因为有这样一个曲折的过程,1981到1983年,意大利也花了前后两年多的时间,来庆祝匹诺曹的百年诞辰。

在意大利文学中,大概没有哪个文学人物的知名度超过匹诺曹,人气能够超过匹诺曹的,只有但丁的《神曲》和马基雅维里的《君主论》,但后者的受众明显更以知识分子和受过高等教育的阶层为主。如今,匹诺曹的名气已经远远超过了他的作者——卡尔洛·科洛迪(Carlo Collodi,1826~1890)。他早年是一名记者,后来又写戏剧和歌剧评论,还写过一些不成功的喜剧。他原姓洛伦齐尼(Lorenzini),“科洛迪”其实是他1856到1859年才开始启用的笔名,是他母亲出生的村庄的名字。而《木偶奇遇记》的故事背景地也是一个在洛伦齐尼家乡附近的一个小村子,这个村子直到1924年才改叫现在的圣米尼阿托,而原来的名字就叫“匹诺曹”。

现在提起匹诺曹,人们或许印象最深刻的就是“说谎鼻子会变长”的桥段,还有一些他历险过程中的奇景,例如在鲨鱼肚子里和失散已久的爸爸杰佩托重逢。“实际上,翻译过后的匹诺曹,就已经是一个简化版的匹诺曹。”在科洛迪的原文中,对这个木偶的描绘既喜剧化,又相当现实主义。匹诺曹生活在一个底层社会,他自我中心,但并不自私自利,总是容易为眼前的满足所吸引,注意力集中的时间很短,对自己的行为给他人造成的影响不敏感,或者说是无意识。他让父母感到愤怒、沮丧却无可奈何。和真实生活一样,他在学习过程中总是不断兜圈子,进三步、退两步。然而,当匹诺曹通过三项考验之后终于脱胎换骨:一是主动把爸爸杰佩托的需要放在自己的利益前面,冒险从鲨鱼肚子里救出了他;二是他之后日夜辛勤工作,不仅养活了自己,还赡养了他病重的父亲;三是当他从勤劳工作中省下一笔钱打算给自己买一身新衣服时,得知教母“仙女”有难,便毫不犹豫地把所有的钱都给了她。于是,匹诺曹终于实现了自己的目标,从一个木偶变成一个(男)人,而不仅仅是一个男孩,这意味着要对自己行动的结果有意识,要考虑他人,必要的时候还要主动承担责任。在故事的结尾,他最终变成了那些之前照看着他的人的照看者。

然而,在现在的流行叙述中,匹诺曹的目标是从一个木偶变成一个男孩,或者说,侧重点是从“半生命”的状态,变成“真正的生命”。科洛迪笔下的那种“长大成人”、“进入主流社会”的意味被最大限度消除了。奠定这种变迁的因素主要是迪士尼1940年改编的匹诺曹动画片。而在迪士尼的电影之前,20世纪初一直到30年代,匹诺曹的形象在主要的英译本中就一直在改变。

首先,故事中涉及暴力的描述一一被删除了;其次,孩子和家长之间的对立关系被缓和了;再次,不同社会阶层之间的复杂矛盾也被改写为更简单化的“善恶”、“好坏”之争了。最主要的一个倾向是越来越“软化”匹诺曹冥顽不灵的形象。科洛迪笔下的角色原本充满了粗鲁的生机勃勃,横冲直撞,有好的一面,但也有与生俱来不可遏止的“人性恶”的一面。然而,经过迪士尼驯化的匹诺曹变得温顺、可爱、天真,他的犯错和作恶,被柔化为无伤大雅的恶作剧。

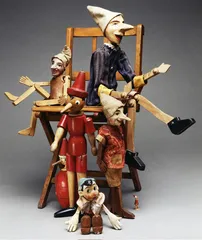

米兰一家博物馆里收藏的用木头和纸浆做成的匹诺曹玩偶

米兰一家博物馆里收藏的用木头和纸浆做成的匹诺曹玩偶

当匹诺曹在意大利之外变得和原来的匹诺曹越来越远的时候,意大利人自己开始反思:匹诺曹是否就是解读意大利国民性格的一把关键钥匙?1923年,意大利学者朱塞佩·普雷佐利尼(Giuseppe Prezzolini,1882~1982)宣称,谁理解了匹诺曹,谁就理解了意大利。时至今日,已经有越来越多的意大利人同意他的看法,匹诺曹的故事的每一个叙事层面,都被拿出来分析。旁人或许无法理解匹诺曹在意大利的社会文化语境中所蕴含的多层面的反讽和隐喻,然而,在意大利人自己看来,匹诺曹不仅是这个国家文化史的重要符号,也是这个民族在分裂中求统一的集体意识的一种表征。“他的形象就是自由,是不可被忽视的社会边缘群体,他总结了我们生活的趣味和痛苦。” 意大利戏剧匹诺曹文化科洛迪木偶奇遇记