乾隆皇帝与竹茶炉

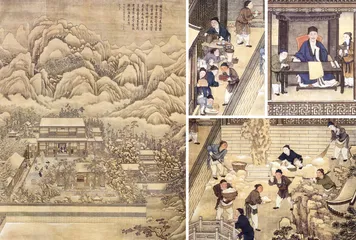

作者:廖宝秀 明 王问《煮茶图》。主人端坐蒲团于炉前烹茶,斑竹茶炉,炉侧附有一小出烟口(台北“故宫博物院”藏)

明 王问《煮茶图》。主人端坐蒲团于炉前烹茶,斑竹茶炉,炉侧附有一小出烟口(台北“故宫博物院”藏)

文献显示竹茶炉是宋代以来,文人们喜用作为烹煎茶水的炉具,竹茶炉外以竹编,内以土著。宋代绘画上几乎不见竹炉形象的描绘,绘画或壁画所见多为长方形或方形炉具(图1)。明清绘画上则见数种竹炉样式,一般大同小异,有呈方形者如台北“故宫博物院”所藏明代晚期王问《煮茶图》上的斑竹茶炉,炉侧还附有一小出烟口(图2)。最常见者则为上圆下方的竹茶炉(图3),此一款式多见于江南苏州、无锡一带的吴派绘画上。这种上圆下方的竹编茶炉是乾隆皇帝一生最钟爱的茶器之一,从清宫档案数算,乾隆至少为他的茶舍制作了高达20件以上的竹茶炉,使用于各处茶舍及宫室之中,现存为数不多的竹茶炉皆收藏于北京故宫博物院。

前言

近来,学术界对于乾隆时期的研究和举办的文化艺术活动日益频繁,俨然已形成“乾隆学”风潮。乾隆皇帝嗜茶,引发丰富的诗文创作,他为茶事大兴茶舍、制作茶器、茶具,并且于茶室内挂饰书画,摆设各式茶器、装饰等等,均留有大量文献资料,据此已足构成“乾隆茶学”的研究。

笔者曾做过乾隆茶舍及茶器研究,乾隆于茶文化的贡献,绝非一般等闲可与比拟。乾隆皇帝喜爱品茗,他于各处茶舍中品茗鉴画,与古人神交,并以诗书描述情境,形成其个人特殊的品茗艺术风格,在历代帝王中是非常罕见的。

乾隆皇帝极好茶事,他在京城以及各处行宫建构茶舍,时间却大多在乾隆十六年(1751)之后,这是受江南文人文会传统与品位的影响。从清宫档案及《清高宗御制诗文全集》(以下简称《御制诗文》)中,可以看出“竹茶炉”是乾隆最为重视的一项茶器,深具重要意象。乾隆在其个人的品茗茶舍内皆设有全套的品茶用器(图4、图5),如茶壶、茶钟、茶具或其他茶器的质材、款式多样,唯独煮水茶炉,几乎清一色多为竹编的“竹茶炉”(以下均称竹炉),由文献或图像资料显示,清宫煮茶茶炉亦有其他样式、材质(图6、图7),然而乾隆唯对“竹炉”情有独钟,尤其在乾隆十六年至二十三年间,陆续向苏州及江宁织造订制了20多件竹炉,并分别设置于各处茶舍。乾隆为何如此这般喜爱竹炉,究其原因,实有其历史背景以及象征意义,本文略谈此一意象的根源及其对乾隆品茗逸趣的影响。

清乾隆 竹茶炉(北京故宫博物院藏)

清乾隆 竹茶炉(北京故宫博物院藏)

乾隆茶舍

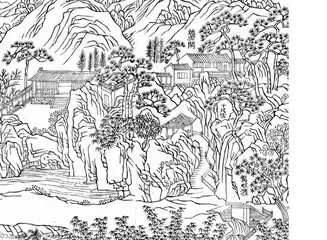

笔者曾在乾隆茶舍文中提及乾隆皇帝对他个人用来品茶的茶舍,均有一定的规格布置,如位于行宫园林则多倚岩傍泉,开虚窗、俯流泉,三间或二间式的朴素建筑,松涛石籁,景色绝佳;茶室内则布置竹炉、陆羽茶仙造像、茶壶、茗碗、茶具等,并挂饰其喜爱的书画,以便啜茗时赏鉴,如香山“试泉悦性山房”、“玉乳泉”、“竹炉精舍”、玉泉山“竹炉山房”、万寿山清漪园“清可轩”、西苑“焙茶坞”、紫禁城建福宫内“玉壶冰”及“碧琳馆”(图8)或静寄山庄、避暑山庄的“千尺雪”茶舍等皆是。根据《养心殿造办处各作成做活计清档》(以下简称《活计档》)内乾隆所命作陆羽茶仙造像的文献,与乾隆茶诗中“灶边陆羽笑予差”、“灶边亦坐陆鸿渐”、“座中陆氏应含笑,似笑殷勤效古情”(《竹炉山房》,诗注:唐书载陆羽嗜茶,着经三篇,言茶之源、之法、之具尤备。时鬻茶者制陶其形,置炀突间祀为茶神。今山房内亦复效之,未能免俗,应为羽所窃笑也)等记载,可以确知乾隆于每座茶舍内的竹炉旁均摆设陆羽茶仙造像的事实。乾隆每到茶舍,均写下其品茗感想诗作,乾隆一辈子都在写诗,诗近4.2万首,其中有关茶舍以及与品茗相关的茶、泉、器具等诗则逾千首,茶诗之多,于诗史上恐无人可与之相比。然而文史研究者对这位嗜茶皇帝,于茶文化的活动与贡献之介绍,却与其所留下丰富的茶诗文资料不成比例。

竹茶炉分上下两部分,上圆下方,上为炭炉,内以泥作壁,外包竹丝编织;下为方形火灶并开长方形风口,边框以竹作架,并以宽细竹丝编织六角篾纹包裹。铫座(竹炉上方置烧水器口)为铜制并铸有纹饰,圆、方炉上下均有红铜护圈,做工细巧精致。

竹茶炉分上下两部分,上圆下方,上为炭炉,内以泥作壁,外包竹丝编织;下为方形火灶并开长方形风口,边框以竹作架,并以宽细竹丝编织六角篾纹包裹。铫座(竹炉上方置烧水器口)为铜制并铸有纹饰,圆、方炉上下均有红铜护圈,做工细巧精致。

乾隆皇帝的茶舍遍及紫禁城、西苑、圆明园、清漪园、静明园、静宜园、避暑山庄、静寄山庄等宫室园囿及行宫共有20多处。而且在《御制诗文》中时常提及的茶舍或啜茗处,多以茶舍名称作为诗题,赞咏内容亦必与品茗烹茶相关。乾隆的品茗活动并不仅限于茶舍,更广推及于其他书斋或赏景处,其嗜茶程度不是一般可言。

竹炉

图5:清乾隆 瘿木茶具及竹炉等茶器(北京故宫博物院藏)

图5:清乾隆 瘿木茶具及竹炉等茶器(北京故宫博物院藏)

竹炉是乾隆茶舍的必备之器,乾隆十六年《仿惠山听松庵制竹炉成诗以咏之》:“竹炉匪夏鼎,良工率能造。胡独称惠山,诗禅遗古调。腾声四百载,摩挲果精妙。陶土编细筠,规制偶仿效。水火坎离济,方圆乾坤肖。讵慕齐其名,聊亦从吾好。松风水月下,拟一安茶铫。独苦无多闲,隐被山僧笑。”(图9)说明乾隆南巡至无锡惠山听松庵竹炉山房烹茶,喜爱上质朴素雅的竹茶炉,故命人仿制,并且还仿造二处以“竹炉山房”、“竹炉精舍”为名的茶舍。而且每到这两处茶舍品茗必提及茶室内所用是竹炉仿自惠山。例如在香山静宜园茶舍《竹炉精舍》诗中即提道:“因爱惠泉编竹炉,仿为佳处置之俱。诗后并注:辛未南巡过惠山听松庵,爱竹炉之雅,命吴工仿制,因于此构精舍置之……”(《御制诗文》五集,卷三十九)《竹炉精舍烹茶》:“鼻祖由来仿惠山,清烹到处可消闲。听松庵里明年况,逸兴遄飞想象间。”

以上诗文显示,镌有御制诗的竹炉是在乾隆十六年第一次南巡结束北返时,便从江南携回置之茶舍。前述《仿惠山听松庵制竹炉成诗以咏之》诗,便是竹炉完工之后于无锡所作,而这件竹茶炉上半部圆炉部分虽已损毁,但下半部方炉部分及底部刻诗则还保留,现收藏于北京故宫博物院(图9),可见及内部及泥制的炉壁。

清乾隆三十七年(1772) 佚名《乾隆雪景行乐图》及局部。备茶场景上使用的是白泥茶炉(北京故宫博物院藏)

清乾隆三十七年(1772) 佚名《乾隆雪景行乐图》及局部。备茶场景上使用的是白泥茶炉(北京故宫博物院藏)

竹炉为何如此受到乾隆青睐,当然不唯其造型雅致而已,而是还有背后引人入胜的理由,而此缘由则与惠山“竹炉文会”,以及“竹炉图卷”、“竹炉诗咏”的创制及流传大有关联。

自古名山出名泉,惠山出惠泉,自从唐代被陆羽、张又新等评定为天下第二泉之后,惠山就成为文人雅士登临试泉的名胜。而且惠山寺又多高僧、文人雅士每与寺僧在庵中汲泉烹茶,必吟诗论道,形成了惠山寺的文会传统,比如唐代的皮日休,宋代的苏东坡、杨万里,元代的倪瓒等,都与惠山寺僧有深厚交谊,且留下了许多歌咏惠泉的诗词歌文,苏东坡的“独携天上小团月,来试人间第二泉”(《惠山谒钱道人烹小龙团登绝顶望太湖》)便是传颂千古的名句。明清时代更是惠泉的鼎盛时期,此时文人重视的不只惠泉而已,同时也对与惠泉相关的建筑及器物,给予了极大的关注,惠泉旁的听松庵竹炉山房聚集了江南文人名仕,参与品茗文会,不仅歌咏惠泉,也吟哦听松庵内煮泉的竹炉。

传宋徽宗《十八学士图》局部点茶部分。雅集中多见使用方或长方形风炉,炉内可见二件煮汤茶瓶(台北“故宫博物院”藏)

传宋徽宗《十八学士图》局部点茶部分。雅集中多见使用方或长方形风炉,炉内可见二件煮汤茶瓶(台北“故宫博物院”藏)

竹炉典故、图咏、诗卷

南宋杜耒有名诗《寒夜》:“寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红。寻常一样窗前月,才有梅花便不同。”诗中谈及以竹炉煮汤点茶,然而竹炉文会的盛行却到了明初才在文人间兴起。“竹炉煮茶”文会的典故肇始于洪武年间,惠山听松庵主人性海真人及明初文人王绂(1362~1416)等人,他们不仅有深厚的友情,而且还共同创制竹炉,同时也是惠山竹炉文会及竹炉图卷的原创人,这段历史可由明清文人王达《竹茶炉记》、秦夔(1433~1496)《复竹茶炉》、吴宽(1435~1504)《盛舜臣新制竹茶炉》、顾贞观(1637~1714)《竹炉新咏记》、邹炳泰(1741~1820)《纪听松庵竹炉始末》,以及乾隆《御制诗文》中与惠山听松庵相关的竹炉诗文等记载得到印证。惠山竹炉的创制始于明初洪武二十五年(1392),王绂是年自山西大同谪戌回到家乡无锡后,即在惠山听松庵寓居疗疾,愈后在庵中“秋涛轩”墙壁绘制庐山图。不久友人潘克诚来看画,此时恰有湖州竹工到访,于是庵主性海与王绂及潘克诚共商以古制编制竹茶炉,置于庵内;王绂绘竹炉图赠予性海,并附咏竹茶炉诗卷。之后名家陆续和韵赋诗,遂成一卷。11年后,永乐初年(1403)王绂离开惠山入事文渊阁,性海则转赴苏州虎丘,行前将竹炉留赠潘克诚,此后60余年归潘氏家族保存。成化初诗人杨模曾向潘氏后人求让,成化十二年(1476)无锡秦夔(1433~1496)为惠山寺作《访炉疏》,于杨氏处访得,并归还听松庵,于是竹茶炉失而复得,故作《听松庵复竹茶炉记》、《复竹茶炉》诗。明中期成化、弘治间,盛虞曾仿制二炉,一赠其伯盛颙,一赠吴宽(1435~1504),并得吴宽、李东阳(1447~1516)等人写诗相赠,明清之间文人仿制竹炉与竹炉诗卷,一直相继不断。至清初康熙年间,听松庵原竹炉既毁,盛制又坏,于是无锡顾贞观又仿制二炉,并作《竹炉新咏记》,携其一至京师以贻纳兰成德。

清 青铜茶炉。画幅集册之一局部 (台北“故宫博物院”藏)

清 青铜茶炉。画幅集册之一局部 (台北“故宫博物院”藏)

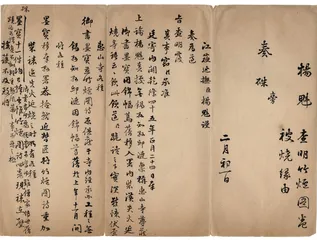

惠山寺听松庵原藏有四卷《竹炉图咏》,第一卷即前述王绂所绘并题诗,第二卷为履斋所作,第三卷为吴珵于成化丁酉(1477)所写,第四卷作者佚名。乾隆于十六年南巡至惠山寺时,第四卷已失,乃命张宗苍补作,并题诗于上。此四卷《竹炉图咏》与竹茶炉相同都有一段沧桑遭遇:乾隆四十四年(1779)无锡知县邱涟将《竹炉图咏》图卷携回县署重裱,邻家失火,延至官署,不幸全毁于火。乾隆闻之勃然大怒,四十五年正月二十七日在江苏巡抚杨魁的奏折《查明竹炉图卷被烧缘由》上朱批:“御书有何要,朕当另写何难!僧家传世旧迹为可惜,真不知轻重,煞风景之事,可恶之极!”又谕:“岂有如是胡涂之理,不但不能黄褂并花翎亦莫望,余俟面谕。钦此。”(图10),杨魁也因此而丢官。四图既毁,翌年四十五年八月,乾隆乃御笔亲补第一图,命皇六子永瑢补第二图,贝勒弘旿补第三图,董诰补第四图。并于卷首题跋,于每卷图后补录明人旧题。此外又将内府所藏王绂《溪山渔隐图》赐予听松庵,这也是《纪听松庵竹炉始末》一文的由来。乾隆之重视惠山竹炉文会传统,可见一斑,而此举亦成传颂艺林的韵事。

绘制千尺雪图卷

紫禁城建福宫内碧琳馆为乾隆皇帝的茶舍

紫禁城建福宫内碧琳馆为乾隆皇帝的茶舍

乾隆第一次南巡经行姑苏寒山千尺雪(图11、12),旋又至无锡惠山听松庵(图13、14),领略了江南文人丰富的品茗特质,回京后便将苏州寒山“千尺雪”与惠山“听松庵”二地的特色加以结合,构成“千尺雪斋设竹炉”的特有品茶意境。其实这是乾隆惯用的借景与转换手法,大量采用江南名园林景及文人典故设置于清宫园囿之内,这是乾隆南巡后所产生出来的一种特殊文化现象,当然这些园林佳境,正也是乾隆作诗回忆的好处所,也是其向往江南文人生活的表现,更可视为乾隆吸收、吐纳传统文化,终成一种属于自己风格的艺术品位。

听松庵竹炉山房内的《竹炉图卷》及《竹炉诗卷》,前已提到最早是由王绂于洪武二十五年绘制成的,其后明代文人、僧家相继沿袭,并有许多以“竹炉”为主题的绘画、诗文、和韵、联句及《竹茶炉记》等相继出现。与竹炉及惠泉相关的绘画,除听松庵原藏的四卷《竹炉图卷》外,尚有沈贞吉(1400~1482)的《竹炉山房图》、唐寅(1470~1523)《煮茶图》(图15)、文征明(1470~1559)的《惠山文会图》,盛虞(舜臣)仿制听松庵“竹炉”,并绘成《竹炉图》、顾元庆(1487~1565)《茶谱》中《苦节君》图(图16)、王问(1496~1576)《煮茶图》(图二)(1558)、文嘉(1501~1583)《惠山煮茶图》(图17)、文伯仁(1487~1565)《惠山煮茶图》、钱谷(1508~1578)《惠山煮泉图》(1570)、丁云鹏(1547~1628)《煮茶图》(图18)等等。而明清以来题咏竹炉的诗、记,更不胜枚举,如王达、顾协、邵宝(1460~1527)、李东阳、吴宽、朱彝尊(1629~1709)、王渔洋(1634~1711)、顾贞观(1637~1766)、邹一桂(1686~1766)、秦瀛(1743~1821)等名流都曾再三述作,至乾隆年间竹炉逸事,仍然传诵不已。

清乾隆十六年 竹茶炉及底部。底部刻乾隆十六年御制诗《仿惠山听松庵制竹炉成诗以咏之》一首,此炉上半部圆炉已失(北京故宫博物院藏)

清乾隆十六年 竹茶炉及底部。底部刻乾隆十六年御制诗《仿惠山听松庵制竹炉成诗以咏之》一首,此炉上半部圆炉已失(北京故宫博物院藏)

听松庵所藏四卷竹炉图咏、竹炉诗卷,不仅深得乾隆帝心,也让他依法仿效,不仅在玉泉山及香山各设“竹炉山房”与“竹炉精舍”二处茶舍,也成了乾隆皇帝创作四卷《千尺雪图》卷的泉源;但图卷内所呈现的是属于乾隆个人逐年累积的文采诗情,并无其他各家的和韵赋诗。清高宗于乾隆十六、十七年间,为其三座千尺雪茶舍,及苏州寒山千尺雪绘制了四套共16卷的《千尺雪图》卷,每套内容分别为盘山千尺雪、热河千尺雪、西苑千尺雪以及寒山千尺雪。《盘山千尺雪图》卷由乾隆御笔亲绘,其他三卷则令由董邦达绘《西苑千尺雪》卷(图19)、钱维城画《热河千尺雪图》卷、张宗苍画《寒山千尺雪图》卷(图20),每人各画四卷。这四套《千尺雪图》卷内,书有乾隆十六年至嘉庆二年(1797),吟咏各地《千尺雪》茶舍的歌赋诗词,约共150余首。

再者此四套《千尺雪图》卷,立意虽与《竹炉图咏》相仿,但其所追求的理趣却不尽相同,乾隆绘制四套《千尺雪图》卷主要目的,即如他于盘山《千尺雪》茶舍诗中所云:“飞泉落万山,巨石当其垠。汇池可半亩,风过生涟沦。白屋架池上,视听皆绝尘。名之千尺雪,遐心企隐人。分卷复合藏,在一三来宾。境佳泉必佳,竹炉亦可陈。俯清酌甘冽,忘味乃契神。披图谓彼三,天一何綀亲。”意指每坐一处千尺雪茶舍,则其他三处景观亦皆出现眼前,如此乾隆既可借境入诗,又能品茗得句,可谓达到:“泉色泉声两静凝,坐来如对玉壶冰。拈毫摘句浑艰得,都为忘言性与澄”(《试泉悦性山房》,乾隆三十九年)、“筑山边复水边,临流摘句亦多年。拈须已是古稀者,耳里清音不异前”(避暑山庄《千尺雪二绝句》,乾隆四十七年)的悦性、怡情乐志境界。

清乾隆十六年 竹茶炉及底部。底部刻乾隆十六年御制诗《仿惠山听松庵制竹炉成诗以咏之》一首,此炉上半部圆炉已失(北京故宫博物院藏)

清乾隆十六年 竹茶炉及底部。底部刻乾隆十六年御制诗《仿惠山听松庵制竹炉成诗以咏之》一首,此炉上半部圆炉已失(北京故宫博物院藏)

竹炉形象

听松庵性海与王绂等所创制的竹炉虽早已毁失,但其形制据王达《竹茶炉记》及明人绘画的描绘,皆为上圆下方,外以竹编,内以土填,中以铁栅分隔,实际形态则可参考乾隆仿自听松庵的竹炉实物(图3、4、9、21)及张宗苍画《弘历松荫挥笔图轴》(图22),描绘乾隆在清晖阁写字,以竹炉煮泉啜茗的场景,而竹炉的制作与其象征意义,在王达应性海之请所作的《竹茶炉记》上记载得非常清楚:“性海禅师卓锡于惠山之阳,山之泉甘美闻天下,日汲泉试茗以自怡。有竹工进曰:师嗜茗饮,请以竹为茗具可乎?实炉云:炉形不可状,圆方上下,法乾坤之覆载也。周实以土,火炎弗毁烂,虹光之贯穴也。织纹外饰,苍然玉润,铺湘云而翦淇水也。视其中空无所有,冶铁如栅者横其半,勺清冷于器,拾堕樵而烹之,松风细鸣,俨与竹君晤语,信奇玩也。禅师走书东吴,介予友石庵师以记请,夫物之难齐甚矣,尊罍以酒,鼎鼐以烹,此盖适于国家之用;尤可贵者,若斸鼎以石,制炉以竹,亦奚足艳称于诗人之口哉。虽然,尊罍鼎鼐,世移物古,见者有感慨无穷之悲。竹炉、石鼎,品高质素,玩者有清绝无穷之趣,贵贱弗论也。且竹无地无之,凌霜傲雪,延蔓于荒蹊空谷之间,不幸伐,而筥、箕、筐、篚之属,过者弗睨也。今工制为炉焉,汲泉试茗,为高人逸士之供,置诸几格,播诸诗咏,比贵重于尊罍鼎鼐,无足怪矣。初禅师未学也,材岂异于人人,及修持刻励,道隆德峻,迥出尘表,为江左禅林之选,亦竹炉之谓也。是为记。岁在乙亥(1395)秋仲望日。”

清乾隆四十五年(1780)江苏巡抚杨魁《查明竹炉图卷被烧缘由》奏折(台北“故宫博物院”藏)

清乾隆四十五年(1780)江苏巡抚杨魁《查明竹炉图卷被烧缘由》奏折(台北“故宫博物院”藏)

王达与性海、王绂都是竹炉及竹炉文会的创始人,这段《竹茶炉记》上的描述具体地呈现了当时制作竹炉的理念及意旨,而这也正是乾隆心目中理想的茶炉。

乾隆的品茗理趣,基本上是建构在传统的儒、释、道合一的基础上,而竹炉所拥有的特性符合此一要求。竹于儒家思想上象征的最大意义即“君子之德”。竹之虚怀有节、凌霜傲雪,正是文人高风亮节的表征。竹炉所用材料包含金、木、水、火、土在内的“阴阳五行”,炉形上圆下方表达“天圆地方”的哲理,天地运转,呈现了整个宇宙观,亦即道家“法乾坤之覆载也”的思维。竹炉使用于烹瀹,经常烈火燃煮,终就修炼完成,恰似“初禅师未学也,材岂异于人人,及修持刻励,道隆德峻,迥出尘表,为江左禅林之选。亦竹炉之谓也”的禅林境界,一座竹炉正具备了传统中国的儒释道三教合一的思想,竹炉品高质素,玩者有清绝无穷的趣味,这也正是乾隆喜爱竹炉烹茶的主因之一。

“寒山千尺雪”在苏州支硎山,石壁峭立,明赵宧光凿山引泉,缘石壁而下,飞瀑如雪。乾隆十六年赐名“听雪”。乾隆六次南巡,驻苏时必游千尺雪。

“寒山千尺雪”在苏州支硎山,石壁峭立,明赵宧光凿山引泉,缘石壁而下,飞瀑如雪。乾隆十六年赐名“听雪”。乾隆六次南巡,驻苏时必游千尺雪。

结语

茶舍是乾隆翰墨诗情写作的处所,也是他怡情遣兴的雅室,品茗赋诗则是他茶舍生活的特色,他在茶舍诗中不断抒发自己的感触,吐露人生哲学,而茶舍与竹炉成了他最佳创作空间与作诗的泉源。《玉乳泉》诗中提道:“然非色亦非声,会色声都寂以清。岂必竹炉陈着相,拾松枝便试煎烹。煎烹恰似雨前茶,解渴浇吟本一家。忆在西湖龙井上,尔时风月岂其赊。”《竹炉山房戏题二绝句》又云:“……莫笑殷勤差事熟,吃茶得句旋前行。设教火候待文武,亦误游山四刻程。”《咏惠山竹炉》则曰:“硕果居然棐几陈,岂无余憾忆前实。偶因竹鼎参生灭,便拾松枝续火薪。为尔四图饶舌幻,输伊一概泯心真。知然而复拈吟者,应是未忘者个人。”再次证明乾隆在茶舍品茗是与吟诗、得句脱不了关系的,正是“解渴浇吟本一家”、“吃茶得句”、“拈吟者”,也是为“暗窦明亭侧,竹炉茗椀陪。吾宁事高逸,偶此浣诗裁”(《暮春玉泉山览景》,乾隆二十六年)创作而来的。

苏州明代寒山千尺雪遗址。“千尺雪”以隶书琢刻泐石,是明代隐士赵宧光所拥有寒山别墅中的一景,乾隆十六年清高宗第一次南巡特别喜爱,北返后即于西苑、避暑山庄、盘山静寄山庄建构三处千尺雪茶舍。

苏州明代寒山千尺雪遗址。“千尺雪”以隶书琢刻泐石,是明代隐士赵宧光所拥有寒山别墅中的一景,乾隆十六年清高宗第一次南巡特别喜爱,北返后即于西苑、避暑山庄、盘山静寄山庄建构三处千尺雪茶舍。

乾隆是一位深具文人气质与艺术素养的皇帝,他一生嗜茶,不断为茶舍装潢,不停为茶事题咏诗文,将其品茶理念与思想留示后人,这在茶文化史上是绝对有贡献的。例如置放无锡竹炉山房的四卷《竹炉图卷》虽在乾隆四十四年毁于祝融,但他于次年随即补上四卷,其中还包含他自己御笔亲绘的《竹炉山房》图卷,可见他对此一文会传统的重视。乾隆皇帝为中国茶史所留下可观的茶舍相关资料,是无价的文化财,他为茶舍所制的竹炉,并不是即兴式或肤浅的仿造而已,一座茶炉象征一个宇宙,其实代表乾隆的理念与人生哲学。竹炉是一个表征,也是一部融合了儒释道思想观念的形体,这在乾隆茶诗里随处可见。

竹炉、图咏与诗卷的关系,是乾隆茶舍特色之一,虽与听松庵竹炉图卷文会传统有关,但在乾隆图咏诗卷反映的已是他个人浓厚的人生哲学观与生活逸趣,较之明清文人一味地重复竹炉的制作或题跋纪事,意境高远多矣,若将乾隆皇帝视为清代最具代表的识茶哲人,应当之无愧。

清乾隆 钱维城《箿览江南名胜─惠泉山》及局部。竹炉山房(即听松庵)及惠泉等 (私人收藏) 历史茶茶具乾隆收藏

清乾隆 钱维城《箿览江南名胜─惠泉山》及局部。竹炉山房(即听松庵)及惠泉等 (私人收藏) 历史茶茶具乾隆收藏