当前卫艺术家度过他严谨的一生

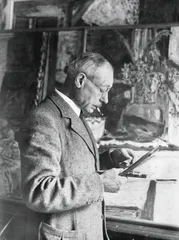

作者:曾焱 法国纳比派代表画家皮埃尔·博纳尔(1867~1947)

法国纳比派代表画家皮埃尔·博纳尔(1867~1947)

我们已经习惯了谈论艺术家的混乱生活,怪癖、风流、贫穷、动荡,都是动人谈资。甚而那些天才的悲剧性早夭,也有可能成为作品之上的光环。

浪漫主义大师德拉克洛瓦,出身贵族,少年成名,出入达官贵人和文化名士。但看起来如此完美的人生却有身为宫廷名臣私生子的人生疑云,并且终生未娶,对于传记作者这是有吸引力的素材。印象派老祖莫奈和雷诺阿热爱家庭生活,儿女绕膝,生前也有幸亲见自己成为画坛泰斗,但在他们的青年和中年时期,也曾因为无人买画而落到靠朋友和画商接济才能糊口的地步,这种困境长达10年,是贫穷成就艺术家的佐证。毕加索和达利都是深谙成功学的天才,人生走得步步没有差池,但毕加索有那么多情人和情人画像供给艺术市场来做研究,达利曾为爱情抢走朋友之妻,这类艺术八卦是可以直接为拍卖场上的画作价格添加一两个零的。至于凡·高和向日葵,早已经成为艺术人生的代名词。

但是,在奥赛博物馆的博纳尔画展上,这些话题将无一得到满足。展览前言已经明示观众:这位在20世纪早期参与创办巴黎纳比画派的前卫艺术家,出身显贵,一生富足,与妻相伴,画作大卖,安逸地度过了他审慎的法式布尔乔亚的一生,享天年80岁。

艺术家可以过一种什么样的生活?皮埃尔·博纳尔的作品和生平给了另一种答案。

纳比画派(Les Nabis)作为艺术社团存在不到10年,在艺术史上通常也被归入到后印象主义和象征主义的阶段。但在奥赛博物馆,二楼南侧的展示空间有一半留给了纳比画派成员,说明纳比和象征主义对于20世纪绘画发展的重要性。在第二次世界大战之前,装饰艺术(Art Deco)、超现实主义和野兽派都在不同程度受到纳比观念的影响,抽象艺术也被认为有纳比的元素在延续。纳比画派吸取日本版画的平面表达和东方美学,不再像印象派一样依赖外光和写生。他们把画布当作诗稿,按照自己的感情和意愿来重新安排世界。

博纳尔画作:《晨衣》(1892)

博纳尔画作:《晨衣》(1892)

纳比画派主要成员都是美术学院的青年学生,平均年龄不到25岁,这也使得它没有成为之前枫丹白露派、印象派等著名艺术团体的复制品,拥有完全不同的生活方式。

保罗·塞吕西耶(Paul Serusier)在绘画上的影响被认为不如其他同伴,但这个崇尚缜密思想的巴黎年轻人却是纳比派最初的灵感来源。1888年夏天,24岁的塞吕西耶去了一趟布列塔尼省的阿旺桥,见到了从巴黎移居乡村画画的保罗·高更。那个时候,高更还没有去往普罗旺斯的阿尔勒会合凡·高,但在阿旺桥的日子已经小有收获。他让塞吕西耶看了自己刚刚完成的《雅各与天使在搏斗》,年轻人被高更那些以平面秩序组合的狂放色彩以及象征意象的神秘撩拨得激动不已。在高更指点下,塞吕西耶也在烟盒上模仿了一幅具有高更色彩魔力的小风景画。回到巴黎朱利安美术学院后,他向要好的同学博纳尔、瓦洛东等人展示了烟盒画,并转述高更对色彩的见解:比若花是红的,那就从颜料盒里找出最红的红;天是蓝的,就抹上最蓝的蓝。几个年轻人也像塞吕西耶在阿旺桥一样,瞬间被色彩点燃,几乎立地成了高更主义者。1891年前后,他们带着追逐20世纪绘画新方向的热忱成立了一个社团,和博纳尔共用画室的维亚尔也加入进来。在社团里,他们彼此以“纳比”(Nabis)相称——这个词在希伯来语里面是“预言者”或“先知”的意思,所以后来就被称为纳比派。

《窗前的桌子》(1934~1935)

《窗前的桌子》(1934~1935)

带有宗教色彩的名字,在现实中也预示了这个小团体修道一般的僧侣气质。纳比派从绘画风格到色彩都推崇无拘束地去探索,生活中几个成员却都是人生态度一丝不苟的人,在那个流行狂放不羁的波希米亚式艺术家的时代,这可十分少见。

比如爱德华·维亚尔(Edouard Vuillard),他是索恩-卢瓦尔省人,15岁丧父后跟随做织绣剪裁师的母亲搬到巴黎,之后和母亲生活了一辈子。他毕业于巴黎美术学院,却不爱抛头露面,也几乎没有感情传闻,画中都是家人和身边那些织绣女的生活场景,以他母亲为人物的画据计就有500多张。1914年后,维亚尔接下很多上层社会的肖像订单,风格越来越写实,很少再发表画作,晚期过着近似隐居的生活,直到1940年去世前才做过一个回顾展。

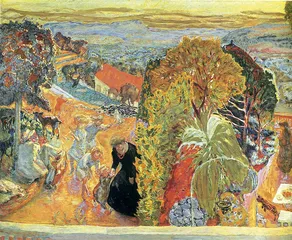

《夏日》(1931)

《夏日》(1931)

莫里斯·德尼(Maurice Denis)生在诺曼底海边小镇,终生为虔诚教徒,是一个视艺术为宗教祭坛的人物。德尼总在为教堂做装饰壁画,这也是为什么他的作品看起来总是把梦幻、浪漫和肃穆、庄严这样一些看似矛盾的氛围叠合在一起的原因。他是现代艺术史上少见的立志将自己奉献给上帝的人。

与朋友们相比,博纳尔很幸运,一辈子都衔着出生时带来的“金汤匙”,经历两次世界大战,生活始终平静而少起落。博纳尔的老家在巴黎近旁的上塞纳省,父亲是当时国防部一个职位很高的官员,所以他从小生活优渥并受到良好教育。不过,像他这样的富家子弟到了选择大学时,就不得不听从威权的父亲。与大银行家之子、前辈塞尚一样,博纳尔完全按照父亲意愿去读了法律,自己感兴趣的绘画只能在课余修习。不过正是在朱利安美术学院学画期间,他得以结识塞吕西耶,并和这帮同龄人发起纳比派。毕业后,博纳尔曾短暂地进入律师行,但当他卖掉第一幅广告画后,就坚定地去做画家了。

《逆光的裸体像》(1908)

《逆光的裸体像》(1908)

在展示出来的早期博纳尔画作里面,可以看到日本版画和东方主义对他影响至深。就像德尼说的,他们尝试各种平面造型和色彩组合,按照自己的意愿自由安排大自然。印象派的表现外光,在他们作品里已经不复存在。他和同伴也试验用各种从未使用过的材料来做画,1892年的《晨衣》采用了条屏的形式,却是画在一块绒布上面的胶画。1894年的《白猫》画在纸板上,对猫身的夸张拉伸,几年后被他用在了绘画人体上面。博纳尔最早是被劳特雷克带入画坛,1891年才有机会将作品送到独立画展,所以这个时期受他影响也很深,1896年的那张纸板油画《舞女们》和劳特雷克的磨坊舞女系列就有相似地方,不过博纳尔取的是俯看角度,已经开始显现他截取事物一角的独特视觉感受。而从画面整体气质上,博纳尔对舞女的表现更接近德加之优雅而不是劳特雷克的法国香颂风。

博纳尔画了一辈子画,基本只有一个模特儿,就是之前同居多年的爱人、后来婚娶的妻子玛尔泰(Marthe de Meligny)。这个女孩身世模糊,连姓氏也是改过的,博纳尔的朋友和家人都不清楚她的来历,只知道和博纳尔门第出身差距很大,在奥赛的展览文字里提到她的部分也语焉不详。对于所爱之人,博纳尔或许不比其他人了解更多,但不排除是画家对保持这种神秘的感觉颇为着迷。在他以玛尔泰为模特的作品里,都弥散着一种隔世的气味。每当画商来求订画作或者书稿插图,他就让玛尔泰走到自家花园里,在他喜欢的角落扮演裸女,有时候则在室内,把她安放在浴室的镜子前、浴缸里,拍照后再绘画下来。1900年画家应邀为象征派诗人魏尔伦的诗集绘制插图,那些令人着迷的裸女形象都是玛尔泰。从这些作品看,玛尔泰丰满、健康,气质百变,面目却总是云山雾罩,很多时候她是花园深处的一个背影,或者低头坐在餐桌边。晚年他尝试画了很多浴室场景中的女人体,“她们”也都是玛尔泰。浴缸里的玛尔泰通常很硕大,但我们还是“看”不到她,印在脑子里的是被画家变形拉长的腿,还有缸里浸泡着她身体的色彩迷离的水。展览中提到,博纳尔和玛尔泰结婚的时候,发生过画家曾经的一个女友兼模特的自杀事件,但是这个女友好像并未出现在他的作品中。玛尔泰早于画家去世后,他也没有再娶。

博纳尔喜欢远离人群的外省生活。纳比派解散后,博纳尔在他喜爱的诺曼底海边买过一处住宅,经常和家人从巴黎到那里度假。这一时期他开始绘画已经具备个人风格的风景静物:从餐室里看到的山色、花园,大吊灯下的餐桌,水果篮和花束。如果风景中出现女人的形象,就算只是边边角角,依然还是玛尔泰。奥赛博物馆的展览中有数幅,集中放在一间展室,其一是他在1912~1914年的作品《房间里的裸女》(Nue dans un interieur),奥赛专门从华盛顿国家画廊的梅隆(Mellon)夫妇藏品中借展过来。画面是从卧室角度看见的浴室一隅,一个三分之一部分的女人体立在门后,变形甚于前期,尤其腿部被拉长到令人惊讶却美妙的比例。艺术史家评价博纳尔是在象征主义和野兽派之间的优雅过渡,所指就是这个阶段。在巴黎居住期间,他的画室就在蒙马特山脚下的克利希广场附近,和劳特累克、德加的画室都很近,但他很少像这两位好友一样去绘画巴黎市民生活,他画中的巴黎好像仅限于家庭场景,少见的几张描绘街景和咖啡馆的作品则都是别人订画。展厅里有两张并列展示的同样尺幅的油画,一张是1912年作品《克利希广场》,描绘了阳光下的路人和街物,另一张1928年的《小拇指咖啡馆》,画的是克利希广场边一间咖啡馆内景。作画时间相隔16年,却是同一个人订制:乔治·贝松(George Besson)。他是当时巴黎有名的收藏家和艺术评论家,他订制这两张画来装饰自己的客厅。在20世纪60年代,他和夫人阿黛尔·贝松将这两件作品捐给了巴黎蓬皮杜现代艺术中心。

1910年以后,博纳尔又爱上法国南部的蓝色海岸,带家人搬到了那里。他最后的时光都是在一个叫作勒卡内(Le Cannet)的地方度过的,小镇靠近戛纳,他在一个风景优美的山坡上过着安静的家居日子,用一幅幅画记录自己的生活。马蒂斯晚年也住在蓝色海岸边的尼斯,他是博纳尔为数不多愿意去拜访和探讨绘画的人。博纳尔对色彩的探索和马蒂斯一样执著,在生前就受到很高评价,他和马蒂斯一样,想让色彩摆脱形态的束缚而独立具有意义,但在晚年,马蒂斯的“大装饰艺术”比博纳尔走得远,进入到一个更加阔气的绘画境界。

博纳尔画的最后一幅画是《一棵开花的杏树》,1947年,他在山坡大海之上的那间屋子里用这棵树为自己的艺术和生命都画上了最后一笔。在他去世前,纽约MOMA正在筹备博纳尔个展来庆祝他的80岁生日,最后当这个展览在1948年举行的时候,已成为画家的身后纪念展。

博纳尔还活着的时候,画价已经很高,并受到相当多同行的尊敬。马蒂斯曾说,博纳尔是我们时代最伟大的画家之一,对于后人来说,自然也将如此。批评博纳尔和纳比成员的人,认为他们的绘画题材过于狭小,封闭在家庭生活的空间里。也许,这就像他的人生一样,会让那些追求惊心动魄和跌宕动人的人觉得平淡无奇,甚至平静到不足以成为一个伟大艺术家的人生。但是当时间到了21世纪,艺术史重新看到他的价值。能够坚持在平静中探索一生,并不比追求宏大的名声更容易。“在20世纪所有伟大的艺术家中,博纳尔是最具有个人特质的一位。”他的“视觉品位”和“诗性”,让他的作品显得弥足珍贵——2008年,伦敦泰特美术馆、纽约MOMA相继举办了博纳尔作品展,2009年则是纽约大都会为他的晚期内景绘画策划了重要的专题展览。现在,奥赛的策展人说,2015年轮到我们来回顾这位独特的法国画家。

在具有宗教气质的纳比派中间,博纳尔也是朋友们眼中最安静的那一个。他羞涩,讷言,有轻度社交障碍。1900年,莫里斯·德尼仿效印象派时期画家方丹·拉图尔(Fantin Latour)的名作《巴迪侬画室》,也画了一幅艺术家群像:《向塞尚致敬》。他描绘巴黎画商沃拉尔(Ambroise Vollard)为塞尚举办展览,心怀崇敬的年轻艺术家前来祝贺的场景。除了塞尚本人,纳比派主要成员都悉数在场,包括塞吕西耶、维亚尔,以及莫里斯和他的年轻太太。右侧一个在抽烟斗的高瘦男子就是博纳尔。即便是在表现这样热闹的场合,莫里斯还是表现了博纳尔一向沉默和内省的性情,他侧身而立,与人群稍显疏离。 画家博纳尔前卫纳比派绘画巴黎大学艺术艺术家美术文化