冷酷仙境与世界尽头

作者:何潇 英国摄影师丹·霍尔兹沃斯作品:《Andoya》(2006)

英国摄影师丹·霍尔兹沃斯作品:《Andoya》(2006)

图片版权提供 / Dan Holdsworth

“我曾测量天空的高度,而今丈量大地的影深。精神归于天国,身影没于尘土。”当我看到英国摄影师丹·霍尔兹沃斯(Dan Holdsworth)的系列作品《熄灭》(Blackout)时,想起了开普勒这句话。《熄灭》是一组关于冰川的摄影作品,在拍摄者的镜头下,黑白两色构成的大地表面,宛若一个寂静的冷酷仙境。冰川之上,覆盖千影之深。“我喜欢大地的阴影——在有光的情况下。”丹·霍尔兹沃斯对我说。

这是一组关于“变化”的作品,拍摄时间长达10年之久。它观察拍摄对象本身的变化,也探索人们在面对这个对象时,自身认知的变化。冰川的消融,勾勒了一幅全球气候变化的画卷,也影响着人与自然的关系。“人类对环境的行为,直接影响着气候变化。”丹·霍尔兹沃斯说。他相信法国哲学家米歇尔·塞尔的说法:历史影响着自然;自然也影响着历史。

“我一直感到非常有趣的一点是,乔治·奥威尔在写《1984》的时候,住在苏格兰偏远的Jura岛上。”霍尔兹沃斯说。在《熄灭》的创作上,我们看到了相似的“灵感与创作的分离”。这组拍摄于冰岛南部的自然摄影作品,最初的出发点是大洋彼岸的大都会纽约的一次电力故障。上世纪60年代中期,北美东海岸发生了一次著名的断电事件。突如其来,数百万人陷入了黑暗,这令人们感到了恐慌。在了解这桩历史事件之时,霍尔兹沃斯发现了参与到城市“技术时间”之中的“自然时间”。“黑暗”就像一个自然给予的休止符,它瞬间降临,中止原有的节拍,强行给了城市一场“中场休息”。

“‘熄灯灭火’(Blackout)代表了一个自然时刻。在这样一个时刻里,你回到城市,会发现,自然时间穿插进了技术时间。时间有不同的度量方式。在‘熄灯灭火’这个时刻里,人类时间被放进了地理时间之中。这给予了我们一个人类的尺度——这是相对于地理尺度而言的。‘熄灯灭火’也是一种游戏。”霍尔兹沃斯对我说。为了达到这种“熄灭”的效果,他对照片做了后期处理,令照片呈现黑白两色。“白天变成了黑夜,黑夜存在于白昼之中。这让人想到宇宙。”

《巨石》系列

《巨石》系列

2001年,丹·霍尔兹沃斯来到冰岛南部的Solheimajokull冰川,开始用镜头捕捉它的纹理变化。第一次,他感到自己被冰川深深吸引。Solheimajokull冰川宛若世界尽头,外观独特。到达之时,霍尔兹沃斯看到了一个“冷酷仙境”,全然不同于脑海中经典的冰川形象,它不是纯白的:火山碎屑掉落下来后,覆盖在冰面之上,将其融化,原本一片苍茫的白色冰川,边界全成了黑色。强烈的颜色对比和冰川地貌带来的特殊构造,让此处变成了一个异想世界,由精致的尖顶、多面的碎片和脆弱的锯齿形脊组成。

这片奇异大陆令摄影师着迷。在此后的每一个夏天,他都来到这里,待上一两个礼拜,拍摄他所见到的冰川变化。这一拍便是10年。“这并非是有意为之,不知不觉就是这样了。”霍尔兹沃斯告诉我。一开始,他并没有想到该用怎样的方式来呈现自己在这些年间见到的一切。直到2010年,他萌生了一个想法,创作一件作品,以某种特别的方式“恢复”和再现“理想”的原始冰川概念。

( 《镜子》系列 )

( 《镜子》系列 )

霍尔兹沃斯采用的方式是图像反转。这种并不复杂的处理方式,取得了惊人的效果。呈现到照片之上时,“黑白颠倒”:白日的天空变为了黑夜的苍穹,冰川变为山的阴影——地球上的这片寒冰大陆,变为了宇宙中的一颗星,它所呈现的画面,仿佛月球的另一面;又像是更为遥远的星际里,一颗尚未被我们发现的新的行星。发射光透射的冰川结构,替代了Solheimajokull火山吸光的黑色。在这片全新的“太空空洞”中,冰川的白色空间构成了光的“容器”。矛盾的是,冰川自身也变为空洞,融入了吸收一切的黑色之中。这些好似抽象画作的摄影,用细致的纹理和微妙的色彩,阐释着10年间地表的变化。它们神秘、美丽而孤寂:仿佛10年未变,又仿佛分分秒秒都在发生变化——就像时间本身。

“《熄灭》也象征着人类的时标,也说明了从时间到地质的认知。由于能量故障导致的黑暗,你所看到的景观几乎如同X光片一样,是眼中留下的残像。”霍尔兹沃斯说。“熄灭”的名字一语双关。一方面,它代表着电力中断的“跳闸”时刻,灯火熄灭,黑暗降临;另一方面,它又蕴含着“意识丧失”的意思,这巧妙地暗指了作品的实际创作过程。它是与自然的一种对抗,引领观看者来到感性认知与理性认识的中间地带,其启示性也蕴于此。“对摄影而言,最重要的东西是光。当然还有时间,但它是看不见的。”霍尔兹沃斯笑着说。

( 《镜子》系列 )

( 《镜子》系列 )

霍尔兹沃斯热爱自然,着迷于“时间”和“空间”。在他的作品中,自然像一个抽象的符号,叙述着“生活之上”的概念。然而,摄影师的出发点,却是当下的世界。“我找到了一个自然的中间地带,一个城市的边缘地带。”摄影师说,他在英格兰北部一个名叫“Teasides”的小镇长大,这里同时向他展现了“工业”与“自然”两种面貌。霍尔兹沃斯的父亲是一个科学家,这让他关注科技与自然之间的关系。“摄影最终还是由时间决定的,它提供了一个交流空间,让人们在现有的文化语境下,思考人与自然的关系。”

这个出生于1974年的英格兰人,自十四五岁便开始摄影,沉溺于光影与艺术之中。少年时代的热情成就了现在的知名摄影师。如今,在泰特博物馆、蓬皮杜艺术中心、萨奇艺廊、V&A博物馆这样的博物馆和艺廊里,都可以看到他的作品。他也受到奢侈品牌的青睐,我曾经在腕表品牌爱彼的展览上见到他的作品。而在2014/15秋冬季,Moncler更是将《熄灭》印到他们昂贵的羽绒服上,推出了一个特别系列。霍尔兹沃斯颇受媒体关注,在《卫报》、《独立报》、《泰晤士报》、《时代》周刊、《艺术评论》、《大西洋》月刊、《伦敦书评》……这样的媒体上,都可以读到关于他的报道。

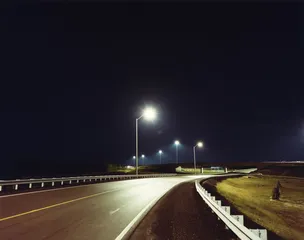

( 《汽车乌托邦》系列 )

( 《汽车乌托邦》系列 )

世界尽头与冷酷仙境般的孤独与疏离感,渗透在霍尔兹沃斯的所有作品之中——即使他的拍摄对象,是人们日日与之相处的城市。熟悉的城市,在他的手中,变成了另一个“尽头”,寂静无人,好似空境。这些经过镜头重新组合的画面,是更贴近都市人内心的内在真实。离异化带来的距离感,带来了庄严崇高的效果,令霍尔兹沃斯的作品看起来“高于生活”。“所谓崇高与庄严,是人的意识与知识相连的状态,是意识给予艺术的反馈。”霍尔兹沃斯说。

《居住的机器》(A Machine For Living)是霍尔兹沃斯广受好评的早期作品,拍摄于1999到2000年。这一系列的标题来自现代主义建筑大师勒·柯布西耶的里程碑著作《走向新建筑》。在这本书中,柯布西耶提出了“建筑作为一种居住的机器”的著名观点。然而,在作品中,霍尔兹沃斯对柯布西耶的这一宣言做出了反讽。

《居住的机器》系列

《居住的机器》系列

《居住的机器》的拍摄对象,是苏格兰肯特郡的一个购物中心,名为“蓝水”(Bluewater)。“蓝水”建在一个废弃的采石场上,靠近高速公路的交叉路口。照片拍摄的是其夜间的景象,一共5张,拍摄对象包括高速公路、购物中心、停车场、电缆……霍尔兹沃斯使用了夜间超长曝光的方式来处理光影。这给照片带来了超现实的色彩:在购物中心背后,是一片如布面平滑的猩红色的天空;在它身前,数条高速公路交叉曲折,它们焕发着X光片一般的灰白色;在高速路之中,黄绿色的树木依稀可辨,仿若细密画中的那些需要用放大镜放大的细节。一切仿佛是梦中的情景——日常的生活场景进入梦境之后,一切都不再熟悉。

在这组以购物中心为主体的照片里,看不到任何人——实际上,这个空旷的购物中心,看起来并不需要任何购物者。在照片上,它就像一个出没于夜间的巨大机器——像柯布西耶所说的那样,一个用以居住和生活的机器。然则,这个居住的机器,并没有任何让人感到愉悦的生活氛围,它看起来更像一个独立的个体。在各种光线的映照下,这台巨大机器在夜间获得了生命——它活了过来,不再需求人的涉足。像它所在的荒废采石场一样,它遗世独立,自成一体,自给自足。

《熄灭》系列

《熄灭》系列

《巨石》(Megalith)是一个拍摄于2000至2002年的系列,拍摄对象是加州和荷兰高速公路旁边的广告牌。这些由加油站、停车场和印着怀旧海报的广告牌组成的空间,形成了法国人类学家马克·奥热(Marc Augé)所说的“非空间”(non-place),是一个基于契约造出来的人为空间。这些生造出来的“非空间”,是典型的现代主义衍生品。在作品中,霍尔兹沃斯将拍摄角度放在了广告牌的背面,同时采用过度曝光,让画面的结构反转过来。“给予客体距离是十分重要的,这可以从另一种角度上来观看人类世界。”

霍尔兹沃斯不关心景观的物理位置。在他的作品里,“位置”是一个被刻意抹掉的元素——不论他的拍摄对象是人迹罕至的冰川和高山,还是熙来攘往的购物中心与高速公路。他更感兴趣的是“景观的物理”——景观内在结构与纹理,及其自身的语言。就像去掉一个人的名字一样,随着物理位置的消解,照片中景观原有的社会身份,也随之消逝,只留下其天然的特质。在霍尔兹沃斯后来的作品中,“去身份化”的特征体现得更为明显,《熄灭》、《形式》(Form)、《镜子》(Mirror)、《黑山》(Black Mountain)都是例子。

霍尔兹沃斯和印有他作品《熄灭》的Moncler羽绒服

霍尔兹沃斯和印有他作品《熄灭》的Moncler羽绒服

即使在其最早的作品中,也可以看到“去身份化”的蛛丝马迹。《汽车乌托邦》(Autopia)是霍尔兹沃斯的第一个系列,拍摄于1998年,拍摄对象是夜间的停车场。在这个“汽车乌托邦”里,却看不到任何车辆与人,只有空荡荡的停车位、孤零零的路灯和在夜间灯光照射下一径展开的公路。这种无声的孤独,在《处于自身的世界》(The World in Itself)系列中得到了延展。《处于自身的世界》拍摄于2001年,拍摄地同样是摄影师钟爱的冰岛。在照片上,我们看到的“世界”正如其名,处于完全的“自我状态”之中。在这个清寂的“世界尽头”里,没有人烟与飞鸟,只有一抹淡蓝色的远山,一汪冰清色的水,一些兀自铺陈的碎石,几棵长得正好的绿草。

“摄影是时间与光影的客体”

——专访英国摄影师丹·霍尔兹沃斯

三联生活周刊:你早期的一些系列,比如《居住的机器》、《汽车乌托邦》,尽管也带着孤寂感,但拍摄的主题是城市,是入世的;后来的作品,比如《熄灭》、《镜子》等,则完全从城市里走出来,远离人世,进入自然。为什么会发生这种转变?

霍尔兹沃斯:在《熄灭》系列里,你会想到我们对于地球的理解。我们对于它的了解,是从我们过去的知识里来的,人类通过科技对于地球产生理解。《熄灭》试图从这种理解中跳出来。我想到的是人的角色,自然人对于地球的反馈和回应。人是自然的一部分。但在某些时刻,城市又仿佛从原有的宇宙中逃离出来,我们处在另一个时空里。

在与城市相关的作品里,我总是关注城市的年龄,它就像是城市的自然属性。城市的年龄在发生改变,很多时候,这种改变是在沉默中发生的。当你看到一个真实的城市,你发现,市中心总是受到控制,被设计规划得很好。但城市的年龄不能被设计,它更像是城市的一个衍生品。因此,它显得更为诚实,能告诉你更多故事和人的属性。我尊重人的自然属性,这就是为什么我对城市年龄感兴趣的原因。在这个元素里,你可以看到很多张力。

三联生活周刊:你如何看待自然与人之间的关系?

霍尔兹沃斯:有两种进化,一个是自然的进化,一个是科技的进化。科学和自然都在改变着我们,让我们做出反馈。我对于“人与科技”在这个方面的问题很感兴趣。现在有一个热门的讨论是关于“奇点”的。关于“人与机器的关系”也有很多争论。类似的科技与人的讨论,在第一次工业革命时期就开始了。艺术家的工作是,融入到这个时间点里去,创造出好的画面来。英国画家特纳有一幅画,画的是火车穿过隧道,就是一个例子:科技带领人们穿过混沌。有些时候,技术依然是对历史的回应。技术有时会起到这个作用,唤醒人的某种意识,这就像是技术创造的某种“意识奇点”,人类的意识因此发生改变。

三联生活周刊:你是如何开始一个系列的创作的,从哪些地方获得启发?一般情况,一个系列要花多长时间?

霍尔兹沃斯:旅游和阅读都可以给我灵感。在旅行中,我发现了一些特别的地方,比如勃朗峰;美国的圣海伦火山,《镜子》系列就是在这里拍摄的,还有冰岛(《熄灭》系列)。每个系列花费的时间不一,比较常见的是花上一两年。最长的是《熄灭》系列,花了10年。我先拍一些照片,然后花上很多时间来思考怎么处理,就像是在建一个数据库。但一开始,是与某处景观发生联系。然后再想,该用怎样的方式阐释这段经历。

三联生活周刊:当我们谈到“景观”,我们总是会提到地名,说它在什么地方。拍摄自然风景的照片,总是倾向于阐述某处如何绮丽迷人。但在你的照片中,“景观”却是“去身份的”,物理位置变成一个模糊概念,观看者很难看出它在何处。这是为什么?

霍尔兹沃斯:是的,我总是倾向于做得很抽象,创造一个“空间外的空间”,地点被去掉了。我喜欢这样的观念。《熄灭》是一个例子。观看者感到它有一点儿使人迷失方向。照片打开了一个世界,让他们去探索。《熄灭》不是那种“独裁者”式的照片——通过展示图像和结构,做出某种宣言。它是开放式的照片。它像一个自我的领航员,让观看者去寻找他们真正的需要。

三联生活周刊:在你的作品里,照片反映的“自然”,更倾向于“第二自然”,就像画家在他们的画作里所呈现的那样。

霍尔兹沃斯:这是一种“第二自然”。但摄影与绘画,是完全不同的两种媒介。摄影有非常机械的元素在,它与机器有关,也与时间有关。实际上,我很喜欢摄影的这一点。摄影完美地反映了时间和这个时代。我们生活在一个关注时间的时代里,而摄影是一种或多或少为时间所定义的技术——即使在现在。在过去,它是绝对的“时间作品”:半秒曝光、10秒曝光,冲印又需要另外的曝光时间……进入了数码时代以后,时间显得没有那么绝对了,但摄影依然在直接地与光影打交道。

摄影就像是时间与光影的客体。这是我们生活的世界里的一件趣事。尤其是,在有了互联网以后,我们生活在一个时间与光影同步的世界。摄影变得像一种重要的语言了。我热衷探索的一个问题是,物质现实与实际(认识)现实之间的关系。结构来源于物质,(摄影)语言也从这里而来。摄影的第一个戏法,不在于言说,而在于对光影和时间的处理,这先于一切。 冰川熄灭永恒镜子摄影自然