崇德里:一个城市的回家路

作者:葛维樱 ( 设计师王亥旅居香港20多年,终于找到了一条“回家路”

)

( 设计师王亥旅居香港20多年,终于找到了一条“回家路”

)

如果要直接告诉出租车司机崇德里的方位,往往会得到他们消遣你的“就是公共厕所”的导示语。“里”在成都旧街巷里属于少数另类。进了巷里往往会走过头。根据袁庭栋的《成都街巷志》记载,崇德里北起中东大街,南接红石柱横街,原来是无名小巷。左边百来年的青砖白墙老房子,梁柱结构分明,院子本身的建筑面积只有530多平方米,60多米深的残巷铺着有银色自然坑洼的石板,在初冬早上温温的太阳里闪闪发光。右边是中国城市里最熟悉不过的半栋90年代砖混结构老“教工宿舍楼”,但是向外延伸出来的电梯和玻璃墙已经给这栋楼完全换了一副面貌。“崇德里教工住宅楼,建筑面积七百二十平方米”的墙基字体清晰可辨。

营造一个地方,是生命里的一个阶段

已经旅居香港20多年的王亥曾经为了“找不到回家的路”而焦虑。崇德里有特别明显的个人情感的浓缩和放大,设计师王亥和老板杜兵对成都的理解融合成了这个城市心脏里的一个故乡时空。川西民居特有的窄窄的天井,小小的窗户从侧面开一点,隔开了两个空间背景。向内窥探的人们是一个围坐的群像,向外张望是灰白之间的路过个人像,画面感强大得能包容一切时髦典雅或沧桑清纯的过客,“因为我把你也设计进去了。”王亥说。

王亥能讲最土的四川话,爱吃肥肠,中环雅皮的形象依旧。他对于城市生活节奏、美感和认同度的把握,由他本人生活经历得来,难能珍贵。在香港多年他坚持不讲粤语,坚持到在电台开了第一个普通话清谈节目。而他的私房菜“大平伙”,是香港最顶级的私房菜餐厅。香港这个复杂的环境似乎使它特别适合跨界混搭这些词语,但王亥显然保留着一个成都人心底最淳朴的理想家园。

一进崇德里,很容易感受到一个“老成都”对于成都真正的敏感和观察力。王亥出生在暑袜街,离春熙路不过几百米。这里自明代售卖云绸夏袜得名,红色巴洛克式的邮政总局始建于1901年,至今仍是区域标志建筑。几经毁坏和重建,至今看到的是1937年加拿大建筑师莫理逊和叶熔清的杰作,除了壁炉和抽水马桶,连红瓦之间串联的铜丝都来自上海。王亥是成都城市核心长大的孩子,而他回来的时候,这个街区刚刚落成的是瑞吉和利兹卡尔顿两家酒店。王亥快要找不到自己的成都了。

( 原本是崇德里教工宿舍楼,现在改造成了会客室

)

( 原本是崇德里教工宿舍楼,现在改造成了会客室

)

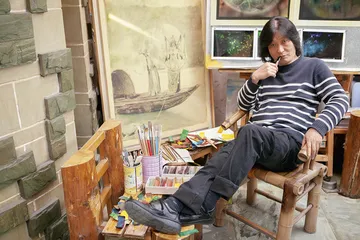

设计师是王亥现在的身份,但早年他是画当代油画的。1977年考入四川美术学院,并以《春》获得全国美展二等奖。他父亲是河南人,抗战时来到成都,成都陆军学校毕业,留在学校里工作,母亲是华西医科大学药理系毕业,他是家里的老三。

成都的宽松环境和人文氛围,让王亥的少年时期“跟着大人玩,因为他们有书,图书馆、大学的书流入民间”。成都的六七十年代有不少美院毕业在文化馆等文教单位工作的老师组成了小圈子,“不上班又有工资,那时教很传统很专业的东西,比如人物、风景写生,石膏像,都是那个时代里我接受的知识”。

( 梁柱是崇德里的命根子,建筑设计有新有旧,清清楚楚的很美

)

( 梁柱是崇德里的命根子,建筑设计有新有旧,清清楚楚的很美

)

“确切地说我不是个画家,基本是个文艺爱好者。”王亥的艺术天分不仅局限于画。曾阅读到的大量文学和哲学书籍,在他去北京领奖的时候成了敲门砖,他去见朱光潜等喜欢的教授,住在中戏一个多月,和北大、中戏的同学交流萨特。

由于拒分被四川美术学院除名后,王亥成了成都最早的美术个体户,住在天府广场毛主席像的后面,办美术班。“每周一三五上课,一个月有200多块收入,我的同学才挣40块。挣钱就是为了读书。1982到1987年,是中国翻译西方著作最鼎盛的时期。新华书店每周都有很多高质量的新书,那是我一生中读书最疯狂最快乐的时候。”他的女友王小琼是成都的扬琴演员,也是他的模特。1982年她跟随家人定居香港,两个人开始了异地恋。每周三如果没有信,她就去尖沙咀电报局打长途电话。王亥说自己一直拖到1987年,再不去就面临分手,“我等待来了我的命运”。

( 城市摄影师齐鸿

)

( 城市摄影师齐鸿

)

成都人的生存能力在王亥身上爆发。王小琼给他存了半年的钱,让他有半年时间考察香港社会。一周后,他突然在报纸上看到一个广告,一个商业画廊想为阿曼王宫请一个画家,他马上带着《四川美院作品集》去应聘,立刻得到了这份工作,10张画,每张3000元。

第一个月就挣了3万块的王亥,第二个月就把钱花光了。他去买了三件套的阿玛尼,不穿就挂着,然后每天坐在全港最贵的文华喝咖啡。花完钱的他变成了一个香港人。很简单,“我完全不用讲广东话,我的眼神告诉别人,我很自信,没人敢歧视我。香港是一个商业城市,它对人的认同是符号化的。所以我要一步跨过这个符号”。不仅如此,他还“征服”了一个香港电视台的女孩。“当时《红高粱》出来了,我就给她政治解读,她就教我怎么喝咖啡,引导我进入香港主流的圈子。”两个人后来成为好朋友,王亥也有了与香港主流圈子平等对话的机会,1989年,他画的《香港图像》夺得香港双年展的金奖。

( 崇德里改造项目掌门人杜兵

)

( 崇德里改造项目掌门人杜兵

)

城市问题:核心的有机更新

时间对于王亥,就停留在他离开成都的时候。自从安家香港后,他长时间保持着每年都要回成都的习惯,每次都要住超过一个月以上。他一直住岷山饭店,和人见面就是在酒店或者被接到某地。在香港,中环荷里活道是他一直搬来搬去没有离开的地方。“那里的格局从建成就没有改变过,道路只能为建筑让路,拆一个房子相当难,所以街道总是曲里拐弯。”王亥觉得这很聪明:“车子和人都不得不慢下来,所以人气和商机永远很旺。”人们不急于离开的地方,才蕴含着真正的活力。回成都,他喜欢走路,走那些曾经年少时骑自行车狂奔的小巷。

成都近30年的变化对于王亥形成一种“他者”的距离。他活在自己对成都的感情里,外界的高楼大厦与自己的成都无关。

因为画画,王亥在香港出入豪宅,备受尊重,但他还是寂寞。“我只是表面上和香港融合得很彻底。”他开了香港电台第一档国语栏目,自己制作、主持,又做了“锵锵三人行”第一期嘉宾,到1998年亚洲金融风暴时,王亥发现有半年时间没人找他画画。他开始把朋友聚会的形式,改成了“私房菜”,他说“我太太是个很会做菜的人”。但是他开的又不是普通餐厅,说是“我怎么开,你就怎么吃”。不为了迁就客人而少放辣椒,也要改变别人对川菜辣的印象。特别是他亲自来端盘子,自言“我是做主人,控制六张台子”。按时吃饭,按时走人,不能点菜。最后一道菜是王小琼亲自上场清唱一首彝族歌曲。

“其实我是要反餐馆。”王亥要的不是单单一个餐馆,而是一个“生活场”、“交流场”甚至“艺术场”。王亥成了一个地地道道的“生活家”,以最认真的态度和专业知识“对生活发烧”。“我是搬家爱好者,买楼装修是兴趣。”聊天时王亥不断摆弄着一屋子的家具、摆设,有时候要把杂志重新摞到书架的其他层,有时候要把椅子摆对称,有时候又要把桌上的玩具摆设重新堆一个形状。

这种掌控力持续了十几年,然后他“开始厌倦了”。中国经济的腾飞也对他造成了影响,早在2008年之前,王亥就开始接到内地的邀约,不断请他回来给各种地产项目出主意。自由行开放后,他成了香港“接待办”,带着人从挑选品牌、设计到采购。他也精于买房,说自己“每次赚钱,每次装修,税又高,但我就是喜欢买楼折腾”。他还喜欢买衣服、买器皿、买家具、住酒店,“每买一次都要变成发烧友”。这样乱买了许多年。现在终于把崇德里变成不少欧洲设计品牌的代理了。

“我想回家。父亲去世了,母亲还在。我喜欢香港,生活也很好。”可是他要回成都来找更重要的“根”,他想念那些“喳喳哇哇”(四川话,零碎的意思)的事情,那些已经有点陌生的老朋友,急于在成都安一个家。不能是大街上的高楼,要小街道,越小的街道越好。路窄,汽车速度起不来,这就是他要的。王亥知道自己要回到成都,可是成都已经今非昔比,如何容纳他的回忆和情感?

在走进崇德里的一刻,时间停止了。王亥本来只是来看看这个杜兵刚刚接手还没动工的院子,没想到一见他就请缨:“我命中注定要来做崇德里。”从设计施工建造装修布置,他打包票,“不落架维修”。2012年开始一年半的时间里,王亥几乎天天在崇德里盯着,说“要是把交到手里的历史改了,我就是败家子”。看见什么样,就是什么样。不是简单的修旧如旧,更没有仿古的痕迹。现在进入崇德里这个旧院子,从中间分为两部分,一部分“谈茶”,一部分“吃过”,左右划分,右边把院子的天井利用起来,用玻璃隔出了一条阳光通道,在成都难得一见的冬日阳光下有了暖意。去了好几次崇德里,都有点看不出来设计在哪里,因为所有东西都是新旧结合,一眼看去没有一件东西是生造出来的。

历史一旦消失将永不存在,于是“柱子就是我的命根子”,于是王亥不让任何人动这三个院子的柱子。现在还能看到表面颜色不一的木头补丁,只能把柱、梁、榫头的腐坏部分去掉,嵌一块新木头进去恢复功能,梁实在不行才加根新的。“漆了做旧”在他看来不可理喻,“新的就是新的,旧的就是旧的,交代得清清楚楚,多美”。

王亥曾经为了一根柱子被木匠师傅砍了,他用最地道的川骂和对方大吵。“他手里还捏着斧子。”后来工人们怕了他,拆个钉子也要来装怪:“王老师你看看嘛。”

仔细看留下来的每一堵墙都有点不一样,有一面是上世纪60年代因为水泥缺乏,用煤渣提炼的硅酸盐砖,这面墙的上部分曾经倒塌过,又被原来的主人砌上了红砖,这样不伦不类的墙面,在旧城改造过程中不知道拆除了多少。在崇德里,为了防止倒塌,背后做基础加固,加H钢,墙上钻孔注胶,把这堵墙粘在后面的辅助墙上。为了把一根柱子留下来,顶级厨具bulthaup被切割成U形。“没办法,你厨具再顶级,也得给历史让位。”

边创造边享受:成都最优美的一面

在城市摄影师齐鸿那里看到了他用3个月时间拍摄的崇德里的最后一幕。毫无修饰的破烂和腐朽之中,是安安静静的一副等待拆除的样子,就是杜兵面对的崇德里。王亥说:“因为有可能坍塌,危及居民生命,锦江区政府就把人全部安置了。安置后,房子就腾出来。当时最早的想法,就是拆。修花园没意义,市民也享受不到。也有人提出建成停车场,门口有公共厕所。我第一次见到杜兵告诉他公厕也是个地标,他觉得这个介绍语太好了,因为所有的司机都熟悉这儿嘛。”但是旁边的建筑造成通道狭窄,汽车进出也是个问题,关键也停不了几辆车。然后就有人呼吁,这条老街,因为崇德里有历史,拆太可惜了。

崇德里是李劼人抗战时期嘉乐纸厂成都办事处,这让杜兵想象着李劼人忙碌过后去悦来茶馆看戏散步的美好生活。“更阑静,夜色衰,月明如水浸楼台。”这句名句,出自川剧经典剧目《情探》,“情探”现在是崇德里的微信公号名字,诗意十足。

“这些年来,最可怕的是千城一面,卖地、盖楼、招商。”已经有28家餐饮企业的杜兵一直想做一个“不一样”的东西,他说,“崇德里交到我手里的时候,产权和租户都已经厘清。”

“我们得到了这个有机更新的机会。”一个有历史的城市的核心区,一定有保留。成都把最美的宽窄巷子一带、浣花溪一带乃至这里都保留了下来。整个崇德里占地面积1.39亩,建筑面积1100平方米,虽然星星点点,却是独一无二的。崇德里里面是有人居住的,教工楼除了这一栋,里面两侧还有不少老楼老住户。屋顶上的鸽子群按点回来吃食,阳台上伸出来的盆花,高挂的腊肉和衣服,整个人文生态依然是原来的模样。

“我想用一个小事来界定成都。”杜兵希望人家会问:“你对成都那么熟,有个地方叫崇德里你去过没有?去过,好,你就算了解成都了。”成都乃至中国范围都在进行从制造到创造的转型,创意产业令人关注。对于国际和外来者,最想走入什么样的成都?杜兵觉得很多地方的人都是把成都当成一个有深厚文化底蕴的地方,但“凭想象往回修是大忌”。

“旧砖、旧瓦、旧梁”,崇德里的共鸣感特别强,而整个内部的家具设计则全部用了德国、意大利的设计。“光硬件改造成本就是拆掉重建的两倍,更不用说点点滴滴的全世界最现代的物品摆设了。”光是加固的费用,合到每平方米3500元,还只是结构加固。“如果是修的话,造价不超过2000元。我还没有算装修费用。”我采访的地方随便坐的是1921年的椅子,照片是上世纪70年代的日本拍卖品,这种现代感非常微妙,坐在椅子上感觉天光在侧面流动成波纹,一旁的旧楼也漂亮起来。

杜兵一直把自己定位成“城市建设者”,不是拼装修、服务、菜品、价格的餐馆老板。他出生在西藏,跟随父母回到成都的时候还是少年。“那是1984年,我第一次与成都相遇。”他说。此后他去深圳做生意,再回来就转换角色了,“成都是我的,我是成都的。你对城市的一些被动的理解就变成主动的理解、观察。我喜欢做的事是查漏补缺。”成都没有酒吧的时候他开了最早的酒吧。杜兵放心把崇德里交给王亥,是因为王亥的内涵太丰富。“成都人是非常懂得创造的,边创造、边享受的一个群体,这是成都人。所以给人的感觉是形散而神不散。”

除了川西民居,现在作为酒店一部分的90年代教工楼更令人喜欢。杜兵说:“实际上在这个楼上面,我和王亥是有分歧的。我认为90年代的房子,加固比我重建花钱花得多了。院子我必须保留,因为是历史啊,但这个房子不是历史啊。可是王亥跟我说,那90年代就空白了,它就不该是历史?我想,这是对的。”

历史是个很特殊的东西,尤其对于成都人来说,能够重温个人生活经验里的一部分,不矫揉造作、不虚假应承的环境,是每个人对于家的共同经验。王亥和杜兵都很惊喜,99%的人来到崇德里,都表示了认同和共鸣感。王亥说:“当年完全没想到会有这样的反应,夸得我想钻地缝。”“每个人的经验都是唯一属于他的,但是这个经验必须放到一个历史的维度里。”这是王亥对设计史的掌握。采访的这间会客厅,他首先想到的就是自己那幅70年代的黑白照片。“别的一切东西都根据照片来定调性。”他连一个灯怎么摆都想好了。

在传统的基础之上再创造,这个单元一梯两户的结构也改了,楼梯成了天井花园,内墙拆掉,外墙加固,整个感觉就是高高的现代感的敞开空间,一下子把这里和外面拉开了。“虽然这栋楼加固费用让我多花了很多钱,但对我自己来讲,我觉得是漂亮的。用一个比方,就是打斯诺克,一个必进的球进去,那不会有人鼓掌。最好看的球,就是找到角度,通过多次碰,把球打进。我们这个楼是不具备开酒店的特点的,那么我们终于通过设计、创新把它的空间改造了,这种角度叫憋出来的角度。憋出来的角度,打进去的球,一定是漂亮的球。”

成都最有魅力的是人的生活状态和生活方式。“只要是跟城市特性相关的,我们该留下的就留下,能够留下的就留下,一个老的建筑,不是文物,还可以用,还能用好,这就是我们本地人对城市的理解。”“民以食为天,大家都要吃饭。”他好客的特性也成了崇德里虽然美好,但价格亲民的原因。他自己设计的大盖碗茶要好喝还要解渴,一律28块钱。酒也精挑细选。“一个城市就算对于你是陌生的,但在这个城市里面你有很多朋友,那你就觉得那个城市很亲近。成都就是很容易交到朋友的城市,所以朋友一多,你自然就融入了。”

(本文录音由实习生郭木容整理)