姜杰:被软化的观念

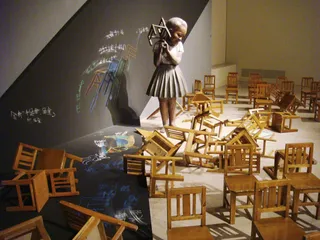

作者:曾焱 ( 姜杰作品:《现在开始》 )

( 姜杰作品:《现在开始》 )

当2014年上海浦江华侨城“十年公共艺术计划”将姜杰的装置新作《大于一吨半》作为日常的场景性公共艺术展示出来时,艺术家必须面对最根本的疑问:如果不止于涉猎欲望主题,它的景观化呈现指向什么?

女性艺术家用作品来隐喻男性文化符号并不少见。1968年,居纽约的著名法裔女艺术家路易斯布尔乔亚就曾创作过重要作品《悬挂两面神》(Hanging Janus),它形似男性器官的一部分,又像女人的身体,这种双性意象代入了两性关系的和解假象。

姜杰在她的新作品中糅合了庞大体量、悬挂概念和软雕塑材质,明确的符号由此被赋予了含混多义的形态。“那种重量、无助和下坠,可以成为我思考的承载物。”姜杰说,这就是她选择的理由。她使用了这个符号,但又不是这个符号本身,“它指向一种生命状态”。

作为中国当代艺术中经常被提及的学院派雕塑家,姜杰一直以她敏感于表达存在的脆弱性和易逝性受到关注。在这个意义上,看似极端和挑衅的新作并未脱离她的语言体系。

( 《粉色乌托邦》

)

( 《粉色乌托邦》

)

姜杰成名于1994年。当时的中央美院画廊举办了一个名为“雕塑1994”的展览,五位参展艺术家包括傅中望、隋建国、张永见、展望和姜杰。不管是姜杰还是其他几位,这个五人展都是他们各人艺术生涯中的节点:于中国当代艺术,“雕塑1994”被认为是从传统雕塑理念到注入观念意识雕塑的转变标志,也因此建构了以他们五人为代表的新一代雕塑家。

那一年,姜杰的个人作品是《易碎的制品》。她以蜡为材料,翻模制作了几组婴儿造型,然后用一张宽大的透明薄膜将作品覆盖包裹,“婴儿”们相互挨挤,予人观感是正在发生轻微的却将是不可逆转的碰撞和碎裂。脆弱的材料和脆弱的存在感,这组作品对观念的传达处在一种临界状态:当观看被附着在子宫和婴儿、隐喻计划生育或女性堕胎的解读之上,它是过于直接的女性主义表达,而当它仅指向一种模糊的处境,作品却具有了多向的维度。

( 《皇帝没有到过的地方》 )

( 《皇帝没有到过的地方》 )

“婴儿”符号,自此开始延伸为姜杰之后作品的一条主要线索,并在她90年代末开始的“领养系列”中扩展了外延。1999年,在澳大利亚悉尼的“亚洲交通”展览中,姜杰以西方人到中国领养孩子为始发点讨论命运的偶发性和归宿感。在那个现场,她用了100辆小推车放置婴儿雕塑,观众只需填写她按照当地法律文件复制的领养表格及调查问卷,并交纳少许费用,就可以领养一个“婴儿”回家,也就是拥有了艺术家的一件作品。她本来很想把这种行为无期限延续,比如请领养人定期寄回关于“婴儿”的照片和资料,但除开幕当天艺术家目睹一对同性恋人领养了“婴儿”,整个计划因无人现场互动而自然中止了。

但是三年后,姜杰对于这件作品的全部企图在“长征计划”作品中得以完成。“长征计划”是艺术策展人卢杰在2002年启动并延续多年的一个当代艺术项目,他邀请250名国内外艺术家重走长征路,沿途举办画展、摄影展、雕塑展,同时也对民间艺术进行考察与整理。这些“在路上”的艺术作品由位于北京798艺术区的“长征艺术空间”呈现,也被带到世界各地的双年展、美术馆展示。2002年,姜杰在长征行程过半的时候加入,并提交作品《长征肖淑娴》。她仍然使用了自己的婴儿符号,计划用作品复制当年女红军将孩子遗留在老乡家的故事,然后在长征路沿途寻找愿意“收养”作品的人。

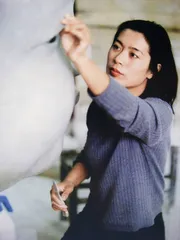

( 姜杰工作照

)

( 姜杰工作照

)

“我想探讨在政治和战争之外的人性问题。”姜杰说。她本来想做十几件作品,后来担心老乡对看似死婴的作品的承受度,只带过去两个,用了写实的玻璃钢材质。他们在贡嘎县找到肖洪刚一家愿意做接受者。“我要求他们给‘婴儿’起一个名字,每年在‘领养日’带‘婴儿’照一张全家福。这个雕塑本身是不变的,全家福其实记录的是收养者家庭的家景变化,比如他们自己小孩的成长、老人的衰老。从2002年开始,他们坚持每年照一张,一直延续到现在,已经12年了。这是纪念碑的方式,但不再是方尖碑,而是时间的、横向的纪念碑。”姜杰一直保持着和收养家庭的陌生感,就像真正的父母和收养家庭的关系。她没有去过现场,当年的“收养”手续是艺术家邱志杰帮助签署的。关于这个家庭的情况,她只知道男主人在一家奇石馆干活,女主人务农,家里有一个男孩两个女孩。“婴儿”作品本来是没有性别的,但这家人想要一个女孩,就给“婴儿”起了名字叫“肖淑娴”。每年8月24日他们都按照约定寄一张全家福给姜杰,现在已经有12张了。“从照片上看得到他们的家庭成员开始发生变化,大女儿有了男朋友,这个新成员就出现在最近一次寄来的照片里。以前是胶片的,用信封寄过来,大概是请附近照相馆的人到家里帮忙拍的,后来改用数码了,通过电脑传给我。我每年给寄一两百块钱过去,他们一直也不肯要。我自己挺喜欢这件作品,它是无限开放的,有时间的持续性,但也不矫情——有些时间性的作品会比较矫情。我有时候也不知道当代艺术到底该是什么样子,我想这么做,就做了。”姜杰说。

在考入中央美院雕塑系之前,姜杰上了4年北京工艺美术学校。她考学是在1980年,那时刚恢复高考没两年,北京攒了一批画画好的人,年龄大一点的考到美院了,小一点的读美院附中,条件不太符合的就进了工艺美校。对于那个时代的艺术爱好者来说,工艺美校和金光闪闪的、如艺术“黄埔军校”一般的央美附中相比完全不在同一档次。姜杰回忆,这种不如他人艺术血脉纯正的隐隐自卑感跟了她好长一段时间。

( 姜杰作品:《平行男女》

)

( 姜杰作品:《平行男女》

)

美校那时在琉璃厂,归属轻工部管,学生毕业后不像附中生可以直接报考美院,必须先到北京工艺美术总公司参加统一分配,工作两三年后才有可能获准考学。“工艺美术总公司下面有很多小厂,什么珐琅厂、首饰厂、玉器厂,我记得展望好像分到了玉器厂,我分到了证章厂。1986年进入央美后,老师常说附中是培养艺术家的,工艺美校是培养工艺美术大师的,我那时觉得这话特别难听:工艺美术大师,意思不就是说我们特别匠气,不够艺术嘛。”直到几年后,从央美毕业又留校,自己开始独立做作品了,姜杰才慢慢发现,其实在工艺美校的4年学习给自己留了好多长处。她在工艺美校学的是特种工艺,当时课程里有很多中国传统的东西,老师都是早先被打成“右派”但专业水平非常好的名家,书法篆刻有熊伯齐,工笔花鸟有万一,还有徐北丁教国画,工艺方面也有特别好的老师傅到学校来面授技艺。“那时候十五六岁,接受能力强,经常跟着老师去看石窟、看博物馆、下工厂,见过太多好东西,也接受到非常严格的基础训练。工艺美术跟美院的纯美术不同,对手上功夫特别讲究,比如一件东西要打磨到什么程度,画一块波斯地毯要画到多细,那些拷贝纸连唾沫星子都不能溅到上面,干活的时候不敢咳嗽也不能打喷嚏。花鸟的丝毛和晕染工艺,中国画对纯天然颜料如石青、粉绿的用法,这些我全都是在工艺美校学到的。”

从那以后姜杰不再看低“匠气”,开始试着把这些“匠”的技艺转换为自己作品中个性的东西。她越来越清楚自己要什么。现在,即便是在教学中,她也会安排一些训练,让学生做得“匠”一点。“我告诉他们,你得先做到一个极限,然后才知道后面该怎么做。如果一开始手上就松,以后不知道要松到哪里去了。有些东西是慢慢渗透的,比如作品的控制度、体量关系,都是在大量综合训练后才能达到。”

( 《长征·肖淑娴》和“收养”作品的家庭

)

( 《长征·肖淑娴》和“收养”作品的家庭

)

她聊起很多年前在陕西见过的一块古碑,上面是浮雕人像,人物很规整地嵌刻在碑里,但在碑的一个下角,她发现人物有一只脚逾过边界,踏出了那么一点点,意外的打破使得这块碑在一堆同类碑刻中立时跳跃出来。工整的、程序化的匠人,在这样一个极小处释放了个性,完成收中之放——无名工匠以这个微妙的、有趣的“小动作”给姜杰留下无尽回味。

有评论者曾提到,姜杰做作品,无论雕塑还是装置,常在看来隐秘的小地方留下一两处微小的看似无关紧要的补笔,比如窟窿的处理、边角的处置,新作《大于一吨半》于庞大体量上敷上的几不可见的小块纱布,这样闲笔,并不止于表面被人所感受到的女性的敏感细腻,其实和她关于这块古碑的记忆不无关联。

( 《向前进 向前进》

)

( 《向前进 向前进》

)

姜杰对“匠”和“工”的经验感受,在材质选择和艺术语言上外化成为婴儿符号之外的另一条线索:蜡,瓦,纱布;覆盖,包裹,碎裂。从《易碎的制品》开始使用的蜡,在1996年《平行男女》中被丰富和深入。这件作品完成后,当时是被作为女性主义概念来解读过的,但现在回头去看,艺术家对现成品使用和改造的过程本身却释放出更值得记述的东西。当姜杰在一家工厂里偶然看到这两个橱窗童装模特时,她并不知道要用来做什么就下意识地买下来,带回工作室搁放了很长时间。“我每天都看看它们,作品概念像显影一样慢慢显现。”模特是玻璃钢的,并无性别,她开始用纱布和蜡在上面做一些塑造,一边放纱布一边挂蜡,以传统的手法做出有性别感的小肌肉、骨骼。做蜡工艺复杂而脆弱,一层一层上蜡,她回到“匠”的技艺本身,实现的过程就是一种方式。作为医用品的纱布她只做轻敷,造成既可脱落又可覆盖的观感,在姜杰看来这种技法本身又是悖论——在新作《大于一吨半》中,她在局部仍然使用了它。《平行男女》最后呈现为两个头对头平卧的男孩女孩,睁着空洞的大眼睛,互相观望又无法看见。

姜杰用瓦当来做系列装置大概是在2004年前后开始的。在这个阶段,她一度完全弃用雕塑手法而以现成品来实现作品。姜杰是北京人,那几年北京老城的大规模拆迁据她说是这系列作品的观念发端,《龙游》、《之上之下》,她都用屋顶、家、传统来解读过其中的元素。但就像之前之后的多件作品一样,姜杰总在积极寻求一种社会语义,最终,作品却循其材质和制作感受,自行实现为另一种或另几种语义,这是非常有意思的状态,用误读或歧义都不足以解释。瓦当系列的视觉感和形式语言在《粉色乌托邦》中似显饱和,这件作品最早是在南京完成,2010年又被带到比利时欧罗巴艺术节的中国女性当代艺术展“镜花水月”中展出。姜杰不再如《龙游》或《之上之下》那样借用古代宫廷瓦当元素,她用粉色的丝绸袋子,分别将一片片灰色的民间屋瓦包裹起来,再用丝带系住,码放。我看过比利时的展览现场,被粉色丝袋包裹的瓦片在100多平方米的地面整齐铺开后,那种美是具有打击度的。但艺术家等待的是随后到来的破坏。姜杰讲述她当时在现场的复杂感受:作品的设计是观众可以在上面随意行走,我就拿着摄像机在这边等着,心里有种特别奇怪的感觉,你所有的工作都为了那一刹那,人走上来的时候瓦即破碎。有人小心在意,有人放慢了脚步,有的快跑,有的蹦跳……我听见破碎的声音。但有一个特别小的女孩,可能是家长带去的,只有她一个人是蹲在墙角不断重码被人踩乱的瓦。我觉得这是特别有意思的过程,就像这个作品命中注定会出现的一幕。

2012年的《向前进》,从乌托邦的理想意义,仍可以视为这个序列的延续。因为要为中央芭蕾舞团做一个雕塑,姜杰有段时间经常出入排练厅,对演员们每天大量丢弃的旧舞鞋发生了兴趣。获得允许后,她收藏了近三年的旧舞鞋,约1000多双,一箱箱搬回工作室。芭蕾是姜杰少女时代的梦想,粉色的舞鞋把这种梦想具象化了,但芭蕾的美感不足以撑起作品,怎么做她还没有找到路径。有一天她去参加好朋友孩子的婚礼,聊天时朋友告诉她,某小区有一个芭蕾俱乐部,都是挺大岁数的女性在那里练习。姜杰听了觉得有意思,跟着朋友去了一趟,被震住了:里面年龄最小的40多岁,最大的70多岁,都穿全套芭蕾行头,跟着空政歌舞团的一位专业老师在练习。芭蕾舞在她们年轻时代是高不可攀的梦想,现在终于可以触摸梦想了,她们每天在喜悦中练习,对自己走形的身材和赘肉一点也不在意。姜杰准备了50多个问题,先后去现场采访拍摄了三次,这些访谈录像和1000双旧舞鞋制作的巨大装置构成了作品《向前进》。

“有时候我会反复端看一块苗绣,老东西,密密的绣,一根线劈成好多根线来绣,这么一块东西要做上一年或好几个月,过程本身就已经赋予它了什么。”姜杰说,人们总是喜欢谈论女性艺术家习惯用什么材料,丝绸、花边、布料,“其实用什么材料都无所谓,在一件作品后面支撑它的东西最重要”。

(实习记者尤帆对本文亦有贡献) 观念软化姜杰