焚香设茗——谈古今茶事中的焚香

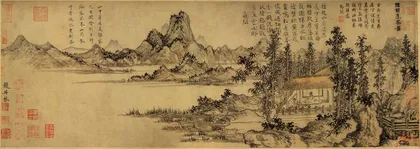

作者:三联生活周刊 ( 元 赵原绘《陆羽烹茶图》

)

( 元 赵原绘《陆羽烹茶图》

)

香除作为供奉社稷神祇,祭祀祖先、宗教信仰等不可或缺的祭品,同时也是愉悦身心的不可或缺之物。茶,自陆羽《茶经》著书,茶事天下遍知。禅宗以茶为禅定、悟道,文人雅士以茶会友,风雅相交,藉由茗饮,如明代文徵明云:“燕谈之余,焚香设茗,手发所藏,玉轴锦幖,烂然溢目。”

随着佛教的传入,通过感官的鼻,香与眼、色,耳、声,舌、味,身、触,意、法,都是修道成佛的各种法门。香,有香严童子因闻香而证道,茶则有集众饮茶击茶鼓,香事与茶事的交会,从《百丈清规》中烧香行茶规仪可为明证。

香与茶

香与茶的共同性质,同样出现于南方;同样从日常用物为始,终为修行、性灵妙物;同样以嗅觉、味觉做基础。

叶庭珪《南蕃香录》云:“古者无香,燔柴炳萧尚气臭而已。”《陈氏香谱》之香品举要谓:“秦汉以前,惟称兰、蕙、椒、桂。”对于宋人而言,出自经典所载“黍稷馨香”或是“兰有国香”,与经由人力煎和而成,可焚、可佩,可入药的香,实在相去甚远,所以叶氏又云:“故香之字虽载于经,而非今之所谓香也。”

( 丸香 )

( 丸香 )

传统焚香之品类的扩大与种类增多,汉代为关键点,随着中西交通的开展与文化交流,异香大量涌入中土。因此胡商带来迷迭、艾蒳及都梁等香,尚书郎奏事始含鸡舌香。梁元帝有“苏合氤氲、非烟若云”之香炉铭。五代时期通过朝贡或船舶贸易,以蔷薇花蒸气而成的蔷薇水,都是中土所未见,异香成为新宠。

随着佛教传入,香又具备洁净、供养、清修的功能。宗教之香在唐代发展成熟,仅从唐代法门寺地宫的各式熏香香炉,有熏炉、长柄香炉、香囊、香匙等物莫不具备。

( 线香 )

( 线香 )

葛洪言:“人鼻无不乐香。”熊朋来云:“香者五臭之一,而人服媚之。”香从早期的除臭、沐浴、熏衣、祭祀、辟邪、医疗、饮食等用途,香之气味最初满足感官所需,而后发展到气味评定,分清俗之别,更进而延伸净心澄道、鼻观持德的精神境界,有如江河百川终汇于海,宋代正位居于此。

茶事的发展,汉魏六朝时,已有饮茶的风俗,但多偏向区域性的饮料,茶仍保留地方风俗,从晋代杜育《荈赋》到陆羽《茶经》,不仅记录茶史、区分茶区、建立茶器具使用,所谓“陆氏茶”俨然成风。从元赵原《陆羽烹茶图》:“山中茅屋是谁家?兀坐闲吟到日斜。俗客不来山鸟散,呼童汲水煮新茶。”可以想见陆氏茶与道家隐士影响,开创自然与文士心境融合的山水之趣。

( 印篆香 )

( 印篆香 )

或如顾况《茶赋》,分别就茶与筵席,云:“罗玳筵,展瑶席,凝藻思,间灵液,赐名臣,留上客,谷莺啭,宫女濒,泛浓华,漱芳津,出恒品,先众珍,君门九重,圣寿万春。此茶上达于天子也。”而茶对于文士幽人,则有:“滋饭蔬之精素,攻肉食之膻腻。发当暑之清吟,涤通宵之昏寐。杏树桃花之深洞,竹林草堂之古寺。乘槎海上来,飞赐云中至。此茶下被于幽人也。”

宋代茶书纷起,天下已无不知茗饮之事。唐代茶事,融入花赏、香赏进而发展到宋代的焚香、点茶、挂画、插花四般闲事,成为身心的必备修养。

明清之茶事与香事,则以闲赏安乐为主,悦心养性、好古敏求、顺时安处的生活,其间更是无处不见茶与香。在高濂《遵生八笺》中:谈及幽人首务,将茶寮设于书斋旁,皆是四时插花、焚香、赏画、供佛、读书等,呈现传统文人之幽雅。如书斋是:

床头小几一,上置古铜花尊,或哥窑定瓶一。花时则插花盈瓶,以集香气;闲时置蒲石于上,收朝露以清目。或置鼎炉一,用烧印篆清香。冬置暖砚炉一,壁间挂古琴一,中置几一,如吴中云林几式佳。壁间悬画一。……几外炉一,花瓶一,匙箸瓶一,香盒一,四者等差远甚,惟博雅者择之。然而炉制惟汝炉、鼎炉、戟耳彝炉三者为佳。大以腹横三寸极矣。瓶用胆瓶、花觚为最,次用宋磁鹅颈瓶,余不堪供。……

茶寮则:“侧室一斗室,相傍书斋,内设茶灶,一茶盏、六茶注……以供长日清谈,寒宵兀坐。”

观之,香事与茶事为中国文化中两条主轴,时而交错,又各自绽放光芒。

禅门中的茶事与香事

香事与茶事的连接,佛门为关键点。茶的使用,自汉魏六朝已普及民间,随着佛教普及,以茶破睡、提神,有助修行,成为佛门必备。

传统用香,从早期的除臭、沐浴、熏衣、祭祀、辟邪、医疗、饮食等用途开始,《楚辞》云:“扈江离与辟芷,纫秋兰以为佩。”又有《九歌云中君》:“浴兰汤兮沐芳。”以芳草沐浴,都是求其洁净、除秽避恶。佛教供香,香又具备洁净、供养、清修的功能。

因此,茶事与香事的交会,通过佛教规仪,无处不见于怀海《百丈清规》中,诸如:“烧香点汤”、“插香行茶”、“炷香行茶”、“烧香吃茶罢”、“烧香揖香归位坐行汤毕”、“烧香献茶”、“为茶拈香”等等。

怀海(749~814),俗姓王,福州长乐(今福建长乐)人,原籍山西太原。童年出家,勤读佛经,游历各地。后住持百丈山(今属江西),世称“百丈怀海”。禅宗初期,禅林本无制度、规仪,怀海制定法堂、方丈制度,又规范众僧担任各式职务,将僧人行止坐卧、日常起居、饮食坐禅和行事等等明确规范,称为《百丈清规》。

从《百丈清规》记载看,僧人一日生活,都离不开烧香饮茶,从一早开始的佛前供茶、供香,或者每逢圣节、国忌、佛诞降、佛成道涅槃、帝师涅槃、达摩忌、百丈忌等日,以及僧众往来、迎送,请益等,即便日常起居、坐禅、交谈,藉由香与茶的传递,交织成细节明确、规矩严谨的禅门清规生活。

面对寺院繁杂的香事与茶事,在《百丈清规》中,都有专人职司。如专事烧水煮茶、献茶款客的茶头,负责扫地装香、烧汤添水的净头。地位较高的侍者则为烧香、书状、请客三侍者。专司烧香事项的烧香侍者,在住持的上堂、小参、普说、开室、念诵等场合,执行烧香行礼仪式,同时也随侍记录法语。

《百丈清规》中,无论是僧众坐禅,通过烧香巡堂的仪式,以气味来提点,或是住持巡寮,备香茶汤,或是迎侍尊宿也烧香吃茶,茶事与香事,禅门规仪中两件大事。

烧香、点茶、挂画、插花四般闲事

香与茶对于释家而言,举进恭退之间是规范,同时也是修行生活中不可或缺之物。佛门认为茶有破睡提神、消食、不思淫欲三德,而烧香可以去除不洁,是诸佛、菩萨的供养圣品,如:“佛神清洁不进酒肉,爱重物命如护一子。所有供养烧香而已,所可祭祀饼果之属。”又有香严童子因闻香而悟道证得罗汉果位,所谓:“香者五尘之一数,三姓之中唯无记性,不通善恶,又无诠表,六根之中鼻根取也。香积世界种生利根不假文字、声音、语言诠表善恶,但闻香气便能入证,即皆获德藏三昧。”

这是宗教对于茶、香转化为修行之法,而大众普世对于香、茶却另有妙用。

先秦用香以蕙草秋兰为始,汉代开拓香的种类,加入异域奇香;魏晋南北朝佛教的融入,深化香的内涵。唐代贵胄以香木建造宫苑居室,奢华为尚;又将各式香药应用于生活中,并与赏花结合有“香赏”,使得焚香之风渐普及于民。至宋代,香、茶已经是生活中无所不在之物,也形成一种优雅的生活模式,如南宋《梦粱录》记载一则俗谚云:烧香、点茶、挂画、插花四般闲事,不宜累家,若有失节者,是只役人不精故耳。

这里提到的四般闲事,本属铺陈摆设、置办酒席宴请宾客等诸事。换言之,宋代已经发展专门人员来处理宴客必备的诸事,即是四司六局,四司是指帐设司、宾客司、茶酒司、台盘司,六局为果子局、蜜煎局、菜蔬局、油烛局、香药局、排办局。顾名思义,从安排筵席的场地布置,挂画、插花、茶水、座席、屏风到餐点食物、果子点心、餐盘,甚至照明、服务人员都包含在内。举香药局内容来看,主要是掌管各式香药,龙涎、沉脑、清和、清福异香,以及香具的香叠、香炉、香球等装香簇烬细灰工作,听候换香等等。

因此,宋代的宴饮场合,与今日并无二异,店内装潢争奇斗胜,不惜以名家书画真迹营造风雅,所谓“插四时花、挂名人画,装点店面,四时卖奇茶异汤……”同时又有换汤、斟酒、歌唱、献果、烧香药之仆役随侍服务。不难想象,这样通俗的宴饮文化流行的背后,想必另有更深的文化蕴含支撑着。

或许从传宋徽宗《文会图》中,树后石桌有鼎式炉与一床琴,图中左下角有四位仆役分茶酒,左茶右酒,左边仆役用茶瓶煮水,居中的侍者正从茶罐中取出茶末。图中筵席有六瓶插花,而美景如画,充分反映宋人香、茶、花、画、琴、筵席的精致生活。又如河北宣化辽墓中的墓室壁画,不仅绘有茶图,还有茶、香、花共置地场景。

宋人烧香、点茶、挂画、插花,虽是四般闲事,却也反映日常生活中对气味、视觉、环境的着意重视,烧香不仅是皇家富贵象征,更被视为士大夫清致的举止,而呼童汲水煮新茶,更是雅兴。

茶有真味与茶中入香

唐代茶业之地区、采制、饮茶方式十分多样,对于茶味的品鉴仍以文人为尚,如陆羽撰写《茶经》,写茶之源、茶之法、茶之器兼备,天下益知饮茶矣,而裴汶对茶有“其性精清、其味浩洁,其用涤烦,其功致和”的赞誉。直至北宋贡茶的兴起,朝向皇室奢华与精致发展,源自于南唐北苑茶的宋贡茶,自宋太宗太平兴国初,颁置龙凤模,派特使到北苑造团茶,至道初年又发明石乳、的乳、白乳茶。

事实上,贡茶并不仅是单纯的皇室享用,也是宋代国家财务大事,可以充作皇室收入,据《宋史食货志》云:“以岁贡及充邦国之用。”因此,宋真宗咸平年间,丁谓任福建转运使,监造贡茶,打响北苑贡茶的名声。

丁谓出身苏州吴县“丁陈范谢”四大家族之一,宋太宗淳化三年(992),丁谓年二十七登进士第,受大理评事、通判饶州。于太宗淳化五年(994)以太子中允为福建路采访,上茶盐利害。来年,至道元年(995)任福建转运使。此一职至真宗咸平二年(999)八月至峡路体量公事为止,约有五年时间。

丁谓任福建转运使期间,专研茶事,在任内上茶盐利害,监造贡茶,作《茶录》三卷,设置官营茶园,深入了解茶的制作并精心改良焙茶。《郡斋读书志》卷十二说:“监督州吏,创造规模,精致严谨。录其园焙之数,图绘器具及叙采制入贡法式。”蔡襄《茶录》则说:“丁谓茶图独论采造之本。”

然而负评亦有,有视作争宠为君,不顾生民之辛劳,如苏东坡《荔枝叹》中讥讽:“君不见,武夷山边粟粒芽,前丁后蔡相笼加。争新买宠各出意,今年斗品充官茶。”并于“前丁后蔡相笼加”句之下自注:“大小龙茶,始于丁晋公,而成于蔡君谟,欧阳永叔闻君谟进小龙团,惊叹曰:君谟,士人也,何至作此事?”

福建北苑贡茶的最大特色,为茶中入香,《北苑别录》记录贡茶入脑子,如粗色第一纲:“正贡:不入脑子上品拣芽小龙,一千两百片,六水,十六宿火;入脑子小龙,七百片,四水,十五宿火。……”这里所说的脑子,就是龙脑,也是现今俗称的冰片,见洪刍《香谱》龙脑香云:

《酉阳杂俎》云:出波律国,树高八九丈,可六七尺围,叶圆而背白,其树有肥瘦,形似松脂,作杉木气,干脂谓之龙脑香,清脂谓之波律膏。子似豆蔲,皮有甲错。《海药本草》云:味苦辛微温无毒,主内外障眼三虫,疗五痔,明目镇心秘精。又有苍龙脑,主风疹,黯入膏煎良,不可点眼。明净如雪花者善。久经风日,或如麦麸者不佳。云:合黑豆糯米相思子贮之不耗。今复有生熟之异,称生龙脑,即上之所载是也。其绝妙者,目曰梅花龙脑,有经火飞结成块者,谓之熟龙脑,谓之熟龙,气味差薄焉,盖易入他物故也。

茶中加入龙脑的目的是什么?主要是增添芳香之气,如蔡襄所云:“茶有真香,而入贡者微以龙脑合膏,欲助其香。”

此外,也有加入麝香,如丁谓茶诗中,也透露对于茶中添加香药的着墨与认知,例如《煎茶诗》云:

开缄试雨前,须汲远山泉。

自绕风炉立,谁听石碾眠。

轻微缘入麝,猛沸却如蝉。

罗细烹还好,铛新味更全。

花随僧箸破,云逐客瓯圆。

痛惜藏书箧,坚留待雪天。

睡醒思满啜,吟困忆重煎。

只此消尘虑,何须作酒仙。

又如《北苑焙新茶》诗有:“细香胜却麝,浅色过于筠。”

至于加入香的分量,过多,夺茶真味,恰如其分,如丁谓所云:“轻微缘入麝”,贡茶中入香的分量不能过多。据《鸡肋编》卷下:“入香龙茶,每斤不过用脑子一钱,而香气久不歇,以二物相宜,故能停蓄也。”《华遗草木考》有:“龙脑其清香为百药之先,于茶亦相宜,多则掩茶气味,万物中香无出其右者。”

从《事林广记》中所记录宋代民间所用香茶方“龙麝香茶”、“小煎香茶”等,都是以龙脑入茶的配方。此外,《陈氏香谱》卷四《香茶》条,其中胪列四项香茶配方,“经进龙麝香茶”、“香茶”则加入沉香。

宋代日常饮食中加入香药,不论在贵族或平民的生活中都很常见。如周密《武林旧事》卷六《市食》条便记录凉水中有“沉香水”、“香薷饮”、“紫苏饮”等香药糖水,这些都是宋人日常消暑的饮品。又沉香酒则是妊娠、诞育需要准备之物;如端午节必备的“香糖果子”便是以香药相合。

茶中入香是宋代饮茶的特色之一,虽然蔡襄以“建安民间试茶,皆不入香,恐夺其真”,反对茶中入香而夺去茶的真味,不过茶中加入香已经广泛流行于民间。至于可以加入茶里的香药有哪些?从宋元民间盛行的香茶配方中可知:龙脑、麝香、檀香、沉香、龙涎等都可入茶。

事实上,从宋人笔记、小说等记录看,茶中入香是具有药效之功能,是当时流行的饮品,具有理气功效,是很实际的保健方法。宋仁宗便认为:“熟水以紫苏为上,沉香次之,麦门冬又次之。”

茶中加香的风潮,虽屡有文人反对,却从未停歇,反对者以为香藏味中,在有无之外,方得其余韵,明许次纾曰:“先以水浸,以失真味,又和名香,亦夺其气,不知何以能佳。”然而,朱权《茶谱》记:熏香茶法,使用花香入茶,所谓:“百花有香者皆可,当花盛开时,以纸糊竹笼两隔,上层置茶、下层置花。宜密封固,经宿开换旧花。如此数日,其茶自有香味可爱,有不用花,用龙脑熏者亦可。”

因之,无论是以茶之真味来品鉴,或有花香、龙麝、沉香等微入茶中,都让茶饮文化中增添更多的特殊气味。

焚香与试茗——现代茶席焚香的运用

品味香与茶的乐趣,若单一人品评,虽孤却不独;若邀约众多好友聚室品评,能有共同的兴趣与涵养,共赏茶饮与香气之曼妙更是佳话。清纳兰性德《某上人书》:“茗碗熏炉,清谈竟日,颇以为乐。”要得幽趣,一人独品、两人对品为上,其境界为淡薄而有味,非茶非香,而在朋友之间的意合。

如何将香用于茶席中,简单提出可以自行制作的三种方式,来作为茶席用香的参考。

依据中国传统熏香方式,从用火的方式看,主要为直接熏烧或隔灰熏烧两种。直接熏烧者,从汉代马王堆一号墓轪侯夫人墓葬中出土的两件熏炉,都有使用过的痕迹,一件出土时“炉盘内盛满燃烧后残存的茅香炭状根茎”,另一件则“炉盘内盛有茅香、高良姜、辛夷、藁本等香草”。熏炉中植物炭化,证明为直接燃烧。

隔灰熏烧则流行于唐宋及其后,以银叶、云母为隔,例如李商隐《烧香曲》有“兽焰微红隔云母”句,就是指隔着云母片下兽形香饼发出微红火焰,另外以银制成叶形薄片“银叶”,也是非常美丽的隔火材料,金代杨庭秀《焚香诗》云:“琢瓷作鼎碧于水,削银为叶轻似纸。不文不武火力均,闭阁下帘风不起。”

若从香气味的选择,以香方的概念看,主要有单香与合香两大系统,单香为直接使用原材,制为片块状,最常使用如沉香、檀香一类;另一种为合香系统,将各种香药研成细末,依据香方的比例混合后,以粉熏烧或制成丸、饼状等。单香气味纯一,变化不若合香气味多样且有趣,却自有一批拥护者。

因此,茶席用香,以茶为主,香为辅。印篆香、香丸与线香是不错的选择。

印篆香

印篆香,也称印香、香印、篆香、香篆等,是将各种香药研细成散末,依据香方的比例混合,用香范为模,压印出各种图案文字后熏烧,这种方式,古称为“印”,印出的图案如篆文曲折状为“篆”,又称曲水香。宋代刘子翚《次韵六四叔村居即事十二绝》中有“午梦不知缘底破,篆烟烧遍一盘花”句,即是描述这类香篆烧完之后的灰烬痕迹。

其次,印篆香也可以协助计时,利用印模,将香粉压出一盘图案,藉由香粉燃烧便可计算时间。宋代还因为大旱而采用香印以准昏晓,也有“百刻香印”,是将十二时辰分成一百刻度,一盘可燃烧一天一夜等等。

丸香

同样的散末香粉,若不以印篆方式出香,可以调和香粉后入蜜,加枣膏、梨汁等,用入臼槌捣方式捻成香丸子或饼状,再加以熏烧,称为丸香。

做法来自古代医药,以蜜为丸的历史很早,汉代医家张仲景(142~219)编著《伤寒论》和《金匾要略》便在药方中提出以蜜和丸的丸剂做法。《雷公炮炙论》序也说明:“凡修合丸药用蜜,只用蜜……勿交杂用,杂用必宣泻人也。”

在香方制剂中,丸剂制成的工序有四:入蜜、制丸、挂衣、窨藏。

首先从入蜜开始,将诸香粉末入蜜调匀,蜜的作用使诸香药软化且匀便于形塑成丸饼状,故蜜是丸剂重要的赋形剂之一。尤其蜜本身香气会影响合香的气味,故合香用以老蜜为佳。

工序二,捣香制丸。于瓷盆内,混合香药粉末,搅拌使其均匀后,至干湿合宜,再舂捣,次数宜多。以《陈氏香谱》所载诸香方为例,有杵百余下、三五百下,或千余下者亦有之。俟香药与蜜完全结合成胶状,捻成丸状,至皮有光泽为止,并阴干。

除入蜜调匀、香药研磨至粗细恰好,加上与捣香时燥湿合度,方能使熏香达到美好的气味。宋人对于捣香的工序更加讲究,如颜博文《香史》专论“捣香”谓:“香不用罗量,其精粗捣之,使匀。太细则烟不永,太粗则气不和,若水麝婆律须别器研之。”

工序三,挂衣,在丸面上盖上细粉,称为挂衣。此工序并非必要。采取挂衣者,或改变颜色,或另外旋入龙麝以助其香。

工序四,窨藏,香制成需要窨藏,窨藏时间从两三日、七日、半个月,一月余或更久端视香方所需。合香透过窨藏,经过陈化期的熟成,便能改善初合成时粗糙未定的香调,使气味更加均匀;此外,为避免新合香之香气走泄,故藏放在不见光的地方,以密闭性良好的瓷器储放。

这类蜜丸的优点是湿润、易于塑形,方便自行合香制作,随做随用,很能凸显个人对香气品味的取向。熏烧时,以炭为底火,略为隔灰熏烧即可。

线香

线香可能是大众最常见的一种烧香的形式,尤其在香火鼎盛的寺庙中,烟雾迷蒙衬托出信仰的坚贞。

线香的形式很多,在元代已经出现以纸包裹香药做成线状的焚烧方式,明代则常见以细线埋入香药内做成绝细线香,若用银丝悬挂着焚烧便称为“卦香”,等等。

不过茶席使用的线香,若能自制更佳,合香如印篆香法,制法将丸香之蜜或枣汁,改为黏粉或白芨,如香丸法揉制成条索状,粗细由人,阴干之后即可直接烧之。

结语

香事与茶事,分属中国文化中最为精粹两项,不仅是传统上位者所喜、文人雅士所好,也广及平民百姓,可以是宗教修行,也是日常用物,既是精致文化的代表,同时也是通俗庶民之物。

随着现今茶席与香席的盛行,现代人对于饮茶与焚香,早已不仅是感官的享乐,而是希望通过饮茶、焚香仪式的进行,除了与好友知交之外,更能和缓心情,达到身心平衡美妙,借用刘良佑教授提出的品香四德——“品评审美、励志翰文、静心契道、调和身心”为结。

(作者为台湾艺术大学书画艺术学系教授)

(文 / 文 刘静敏) 焚香茶经陈氏香谱百丈清规茶事设茗文化烧香