“博山氤氲”至“余韵悠远” ——中国陶瓷香炉源流

作者:三联生活周刊 “薰”字在《说文解字》中的释义为:“香艸也”。薰香的习俗在我国历史久远,殷商时期的文献中虽不见有关香的明确记载,但也有只言片语涉及古人崇尚芳香。春秋时期左丘明的《国语》中则有:“与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香。”在《诗经》中,多次提及芳香类植物;《楚辞》中也多见与香有关的诗句,在《楚辞·九歌·云中君》中载有:“浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英。”兰是香草,即杜若。宋代丁谓所著的《天香传》中则明确提出:香之为用从上古矣。至此,从相关的史料记载中可以推测出,中国用香的历史源于上古。

“薰”字在《说文解字》中的释义为:“香艸也”。薰香的习俗在我国历史久远,殷商时期的文献中虽不见有关香的明确记载,但也有只言片语涉及古人崇尚芳香。春秋时期左丘明的《国语》中则有:“与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香。”在《诗经》中,多次提及芳香类植物;《楚辞》中也多见与香有关的诗句,在《楚辞·九歌·云中君》中载有:“浴兰汤兮沐芳,华采衣兮若英。”兰是香草,即杜若。宋代丁谓所著的《天香传》中则明确提出:香之为用从上古矣。至此,从相关的史料记载中可以推测出,中国用香的历史源于上古。

作为薰香的物质载体——香炉的产生、发展、成熟以及衰退,也经历了漫长的过程。香炉作为焚香的器具,它有多种名称,也常被称为薰炉。其实,薰炉与香炉本为同一类物品的两种不同名称,汉代及以前多称薰炉,三国时期也多称薰炉,及至西晋,逐渐开始称为香炉,两晋时期薰炉与香炉之名并存,南北朝后,多采用香炉之名。

“炉”之名的最早记载见于《周礼·天官》:“炉之名始见于周礼冢宰之属,宫人寝室中共炉炭。”香炉造物肇始于春秋,香文化的发源地则是春秋时期的楚国,盖因楚地多潮湿,在室内薰香可以除晦、防霉、杀菌,由此薰炉率先在楚地出现。事实上,早期的薰炉只是一种高雅的生活器具和祭祀用具,春秋战国时期的一些铜炉则是以取暖和烧烤食物为目的,以出香为目的的薰炉最早出现在汉代。

金属博山炉是汉代最具代表性的薰炉品种,它从汉代开始流行,对后世的香炉造物影响颇为深远,唐代还多有此种类型的博山炉出土,清代乾隆年间也有仿古造型的铜博山炉传世。这种形似仙山造型的金属薰炉,还影响着早期陶炉的形制,汉代也出土了少量博山造型的陶炉。博山炉形态的特点在于炉体多呈豆形,炉盖往往镂雕成山峦起伏状,其上大多刻有珍禽异兽或奇人异士若隐若现于山中。当焚薰香料时,香雾从镂空的炉盖上袅袅升腾,在氤氲的雾霭下,远山、瑞兽也仿佛具有了生命的灵动。

金属博山炉是汉代最具代表性的薰炉品种,它从汉代开始流行,对后世的香炉造物影响颇为深远,唐代还多有此种类型的博山炉出土,清代乾隆年间也有仿古造型的铜博山炉传世。这种形似仙山造型的金属薰炉,还影响着早期陶炉的形制,汉代也出土了少量博山造型的陶炉。博山炉形态的特点在于炉体多呈豆形,炉盖往往镂雕成山峦起伏状,其上大多刻有珍禽异兽或奇人异士若隐若现于山中。当焚薰香料时,香雾从镂空的炉盖上袅袅升腾,在氤氲的雾霭下,远山、瑞兽也仿佛具有了生命的灵动。

这种形似仙山的薰炉,在焚薰香料时营造出了缥缈欲仙的意境。在历代的诗词歌赋、文献典籍中多有精彩描写,譬如:李尤的《薰炉铭》:“上似蓬莱,吐气委蛇,芳烟布绕,遥冲紫微。”吕大临的《考古图》:“香炉像海中博山,下盘贮汤使润气蒸香,以像海之四环。”南齐刘绘吟咏博山炉:“参差郁佳丽,合沓纷可怜。蔽亏千种树,出没万重山。上镂秦王子,驾鹤乘紫烟。下刻蟠龙势,矫首半衔莲。”透过这些华美的词句,博山炉的形象呼之欲出。

目前考古发掘出土的汉代薰炉中,有一定数量的陶瓷薰炉,有博山形、豆形等类别,陶质的博山炉在造型上受到金属博山炉的影响。汉代不仅有陶质博山炉,还有原始瓷博山炉,西汉时期的刻花博山炉即为此类。在造型上,炉盖上以刻画手法处理的线条代表抽象的仙山,炉顶部贴塑了一只飞鸟,炉体下接承盘。这款博山炉的抽象表现手法,说明了汉代工匠们具有的抽象艺术表现能力,此炉亦为汉代陶瓷博山炉中的精品。

魏晋南北朝时期是中国历史上一段较为特殊的时期,虽征战不断,但这一时期文学和艺术领域呈现出多元化的繁荣格局:玄学和儒学盛行,佛教与道教兴盛。宗教兴起对香炉造物的发展影响深远,因佛教和道教的宗教仪式往往需要焚香,自魏晋时期始,宗教用香成为推动香炉造物发展的主要力量。

魏晋南北朝时期是中国历史上一段较为特殊的时期,虽征战不断,但这一时期文学和艺术领域呈现出多元化的繁荣格局:玄学和儒学盛行,佛教与道教兴盛。宗教兴起对香炉造物的发展影响深远,因佛教和道教的宗教仪式往往需要焚香,自魏晋时期始,宗教用香成为推动香炉造物发展的主要力量。

魏晋时期文士们多纵情山水,托物喻志,或追求宗教信仰和心灵依托。焚香这种活动为文士们的内心提供了解脱和慰藉,因此,薰香风气在魏晋士族中逐渐盛行。据《颜氏家训》记载:“梁朝全盛之时,贵族子弟,多无学术无不薰衣剃面,傅粉施朱。”可见,梁朝的男子不仅敷粉和胭脂,还要刮掉胡子,薰香衣物。仪表的整洁、身体散发的气味也成为品评士人品位乃至社会地位的标尺。

魏晋南北朝时期伴随海外珍贵香料不断输入中国,对薰炉的需求也开始增加。因陶瓷具有其他材质无法比拟的优越性,因而逐渐取代金属薰炉成为主流品种。魏晋南北朝时期也是中国瓷器时代的开始,这一时期薰炉造型的演变大致经历了三国、西晋、东晋和南朝四个阶段,这四个阶段都有各具代表性的薰炉品种。这些不同特色的薰炉在造物艺术方面,即延续了汉代的艺术特色,又具有本朝的特性。

三国时期,流行广口圆鼓腹盆形的薰炉,这种薰炉的造型源自汉代。东吴时期的青釉镂空薰炉即为此类。广口圆鼓腹造型的薰炉在西晋时期不再流行,西晋时期出现一种圆球形炉体的薰炉,炉身上多有三角形或其他几何形镂孔,炉身下承三足,且多带有三足托盘。西晋时期的青釉镂空三熊足薰炉就具有上述特点,这是一款越窑烧造的青瓷薰炉。东晋时期,瓷器开始普及,薰炉品类也更为丰富,西晋时期流行的球状镂空三足薰炉继续流行,承袭汉制的博山炉也在持续烧造。南朝时期,新式造型的博山炉开始出现,这种博山炉的炉盖上带有乳尖状凸起。此外,还流行一种莲花装饰的香炉,莲瓣纹出现在东晋晚期,莲花纹也是魏晋南北朝时期最为流行的纹饰,这与佛教的兴盛不无关联。至此,中国进入陶瓷香炉发展的繁盛期,薰炉品类、薰香习俗和香料品种也开始逐步系统化。

唐代是中国封建社会发展的全盛期,香文化和香炉造物在唐代开始全面繁荣。薰香活动不仅渗透至日常生活中,也成为各种仪式中的必备程序。据《新唐书》记载:“唐朝制度规定,凡是朝日,必须在大殿上设置黼扆、蹑席,并将香案置于天子的御座之前,宰相面对香案而立,在弥漫着神奇魔幻的香气中处理国事。”沈括在《梦溪笔谈》中也有相关记载:“当进士候选人要进行考试时,主考人与考生要在考试殿堂前的香案前相互行礼。”与汉代和魏晋时期相比,薰香活动不再是贵族们的专属。隋唐时期,海外香料大批输入中国,普通市民也开始崇尚薰香。伴随而来的是香炉造物的极大繁荣,香炉的品种和用途也更为细化。据《艺文类聚》卷七十《东宫旧事》记载:“太子纳妃,有漆画手巾薰笼二,大被薰笼三,衣薰笼三。”这些薰笼就是用于薰衣、薰被的。《开元天宝遗事》卷上《七宝砚炉》词条记载:“内库中有七宝砚炉一所,曲尽其巧。每至冬寒砚冻,置于炉上,砚冰自消,不劳置火。冬月帝常用之。”这种构思精巧的砚炉当是贵族阶层的专属。

唐代是中国封建社会发展的全盛期,香文化和香炉造物在唐代开始全面繁荣。薰香活动不仅渗透至日常生活中,也成为各种仪式中的必备程序。据《新唐书》记载:“唐朝制度规定,凡是朝日,必须在大殿上设置黼扆、蹑席,并将香案置于天子的御座之前,宰相面对香案而立,在弥漫着神奇魔幻的香气中处理国事。”沈括在《梦溪笔谈》中也有相关记载:“当进士候选人要进行考试时,主考人与考生要在考试殿堂前的香案前相互行礼。”与汉代和魏晋时期相比,薰香活动不再是贵族们的专属。隋唐时期,海外香料大批输入中国,普通市民也开始崇尚薰香。伴随而来的是香炉造物的极大繁荣,香炉的品种和用途也更为细化。据《艺文类聚》卷七十《东宫旧事》记载:“太子纳妃,有漆画手巾薰笼二,大被薰笼三,衣薰笼三。”这些薰笼就是用于薰衣、薰被的。《开元天宝遗事》卷上《七宝砚炉》词条记载:“内库中有七宝砚炉一所,曲尽其巧。每至冬寒砚冻,置于炉上,砚冰自消,不劳置火。冬月帝常用之。”这种构思精巧的砚炉当是贵族阶层的专属。

陶瓷香炉是在隋唐时期走入寻常百姓家的,唐代民窑也烧造了数量庞大的香炉。唐代陶瓷香炉的类别比前代大大丰富,比较具有代表性的香炉品种有唐三彩香炉、越窑青瓷香炉和邢窑白瓷香炉等。唐三彩香炉是唐代陶瓷香炉发展史上的里程碑,此前的香炉多以单色釉为主,唐三彩香炉却多种釉色并存,浓淡斑驳的釉色互相浸润,开辟了中国陶瓷装饰美学的新纪元。譬如,三彩贴花三足炉的釉色以绿釉为主,颈部和足部分别施加了黄、白、蓝彩,几种釉色互相浸润极具装饰效果。

越窑是最早烧造瓷器的窑系,从汉至唐代已有几百年制瓷历史。唐代越窑的青瓷香炉釉色青翠莹润,类玉类冰,多被誉为“春水”、“绿云”。唐代诗人陆龟蒙的诗句:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。”也是对越窑釉色的赞美。唐代越窑最具代表性的香炉当推褐彩云纹镂孔炉,炉由炉盖、鼎炉和炉座组成。炉体上绘制了褐彩云纹、褐色莲瓣纹、如意云纹和云纹等花纹。

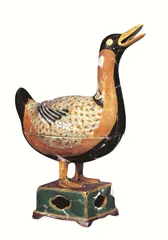

越窑以青瓷为胜,邢窑则以白瓷为魁。唐代的邢窑是指定生产贡瓷的窑场,其香炉瓷质细腻,胎体坚实细密,叩之有金石之声。白瓷鹅形三足炉是邢窑香炉中比较具有特色的品种。鹅作惟妙惟肖的引颈高歌状,弯曲的三条高足形似鹅腿,炉沿上还有六叶瓣尾状的凸起以像鹅尾。

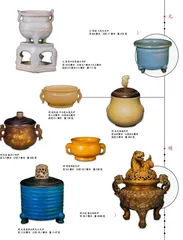

诚如陈寅恪先生所言:“华夏民族之文化,历数千年之演进,造极于两宋之世。”在香文化和香炉造物史上,宋代所取得的成就也为后世难以逾越的巅峰。宋代的陶瓷香炉品类繁多,造型多样,装饰也更加多元化。宋代的南北方窑系均大量烧造香炉,北方有定窑系、耀州窑系、磁州窑系、钧窑系,南方有龙泉青瓷系、景德镇的青白瓷系。还有为宫廷烧造贡瓷的汝窑系、哥窑系、官窑系,由此,宋代陶瓷香炉的发展达到全盛期。

诚如陈寅恪先生所言:“华夏民族之文化,历数千年之演进,造极于两宋之世。”在香文化和香炉造物史上,宋代所取得的成就也为后世难以逾越的巅峰。宋代的陶瓷香炉品类繁多,造型多样,装饰也更加多元化。宋代的南北方窑系均大量烧造香炉,北方有定窑系、耀州窑系、磁州窑系、钧窑系,南方有龙泉青瓷系、景德镇的青白瓷系。还有为宫廷烧造贡瓷的汝窑系、哥窑系、官窑系,由此,宋代陶瓷香炉的发展达到全盛期。

宋代瓷炉具有雅文化的品性,香炉升华到具有文化功用、审美功能的文人案头清玩之物,成为文人生活的一部分。宋代文人写诗填词、赏花抚琴、独坐幽思、宴请宾朋都要焚香。有宋一代,置炉、赏炉也变成宋代文人的时尚,燕居焚香成为宋代文人的生活要素,焚香是与“烹茶、挂画、插花”并列的四艺之一。文人的参与让香炉成为雅文化的代表,宋代的香炉由此也具有了平淡古朴、雅致细腻的美学风格。

宋代帝王也对香炉造物的发展起到了重要推动作用。北宋时期的宫廷为制炉师收录了大批古物研究资料,由此制作出一批仿先秦时期造型的瓷炉。不仅如此,香炉还常常出现在宋代宫廷绘画中,在有宋徽宗题押的《听琴图》中就出现了定窑塔式琴炉,这件琴炉瓷质细腻、造型典雅、釉色润泽。定窑是宋代的“五大名窑”之一,曾为宫廷烧造贡瓷。定窑瓷器的釉色如早冬之初雪,清新而微寒,如腊月之寒梅,清冷而高雅,因而备受推崇。汝窑也曾为北宋宫廷烧造贡瓷,宋代有“汝窑为魁”之说,“雨过天晴云破处”是对汝窑釉色的赞誉。汝窑瓷器还有“似玉、非玉,而胜似玉”之称。宋徽宗好古成癖,青色幽玄的汝窑瓷器成为贡瓷也就不足为奇了。《武林旧事》中就有关于汝窑瓷器进贡的记载:“酒瓶一对、洗一、香炉一、盒一、香球一、盏四、盂子二、出香一对、大奁一、小奁一。”文献中提及的“出香”是炉盖为莲花或狻猊造型的香炉。“大奁一、小奁一”是造型类似酒樽式的奁式炉。但宋代汝官窑传世品极少,现存的汝窑奁式香炉只有两件,分别藏于北京故宫博物院和英国大维德基金会。河南省宝丰县清凉寺窑址也出土了一件汝窑莲花香炉的残片,此炉制作工艺复杂,炉体上部的仰莲纹做工精致,是汝窑香炉中的珍品。

除了定窑、汝窑外,宋代其他窑系出产的香炉品种也极为丰富,既包括只被禁中使用的官窑系香炉,也有釉色绚烂如晚霞的钧窑香炉,还有色质如玉的景德镇青白瓷香炉,龙泉窑的香炉更是将翠绿莹润的梅子青釉色演绎到极致,耀州窑、磁州窑、吉州窑等几大民窑体系在宋代也开始盛烧……宋代瓷炉以其独到的釉色,雅致的造型,在中国香炉造物史上独树一帜,开辟了中国陶瓷美学的新境界。

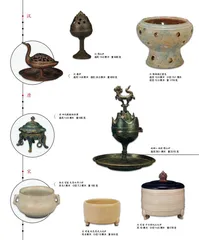

“苍狼白鹿”是关于元朝人祖先的传说,据《蒙古秘史》记载,元朝人的祖先巴塔赤罕是天生的一只苍色的狼和一只惨白色的鹿相配而成。在严肃的官修史书中出现了如此荒诞的传说,这在一个侧面印证了蓝、白二色成为蒙古族色彩好尚的根源性。这一喜好也体现在元代的陶瓷釉色和装饰风格中。青花香炉是元代最具特色的香炉品种,卵白釉、高温蓝釉以及孔雀蓝釉香炉也在元代盛烧。

“苍狼白鹿”是关于元朝人祖先的传说,据《蒙古秘史》记载,元朝人的祖先巴塔赤罕是天生的一只苍色的狼和一只惨白色的鹿相配而成。在严肃的官修史书中出现了如此荒诞的传说,这在一个侧面印证了蓝、白二色成为蒙古族色彩好尚的根源性。这一喜好也体现在元代的陶瓷釉色和装饰风格中。青花香炉是元代最具特色的香炉品种,卵白釉、高温蓝釉以及孔雀蓝釉香炉也在元代盛烧。

元代瓷器体现出草原文化与汉地文化的交融。蒙古族与汉族在统治与被统治的对抗妥协中,文化的碰撞交锋也衍生出新的时代特色。汉族的传统文化逐渐渗透到蒙古贵族的生活意识形态中,焚香抚琴这种属于汉族文士们的高雅活动也受到蒙古与色目读书人的喜爱。

元代的青花瓷器开创了由素瓷向彩瓷过渡的新纪元,但元代的青花香炉传世品极为稀少,这些香炉的造型大都仿青铜礼器,有鼎式炉、鬲式炉、筒式炉和连座炉等,连座炉是元代新出现的品种。元代香炉的造型多硕大、端庄、凝重,明清时期的陶瓷香炉多受此影响。除了青花香炉之外,钧窑香炉在元代也开始流行,龙泉窑则是元代最具影响力的窑系之一,龙泉青釉香炉产量极大,被远销到世界各地。

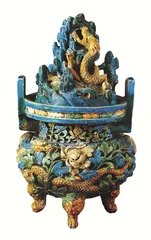

元代不仅有各种造型的瓷质香炉,也有琉璃香炉和三彩香炉,琉璃香炉是一种低温铅釉炉。元政府比较重视琉璃器生产,据《元史·卷十九·百官志》记载,至元十年(1273)曾设大都四窑厂,用来烧造素白琉璃砖瓦。早在元代改国号的前四年(1267),就设置了专门烧制琉璃砖瓦的西窑厂和南窑场,中统四年(1263)元政府还设置了琉璃局。琉璃三彩龙凤纹薰炉是元代香炉中不可多得的精品,此炉器形高大,在造型上仿汉代的博山炉形态,炉身上遍布雕刻的缠枝牡丹花和云朵,一条回首凝眸的蟠龙和一只昂首展翅的飞凤穿行于蓝、绿、白三色装饰的缠枝牡丹花丛和云朵中。炉盖镂雕有层峦叠嶂的山峰,黄色蟠龙蜿蜒缠绕于蓝色的群山之中。此炉雕工精湛,色调华美,具有丰富的视觉装饰特效。

香文化是明代最具特色的雅文化形式之一,《遵生八笺》、《考槃馀事》、《长物志》等明人著作多论及香与香炉。明代文人的书斋、卧室、佛堂、小室等处均会薰香、置炉。对于文士而言,斋室不仅是容身之所,更是怡情养性、休闲适志之地。书斋则是明代人薰香、置炉的重要场所,香炉、暖砚炉是斋内必备之物,它与案头清玩及书籍画卷、家具等共同营造了明代人的书斋情境。

香文化是明代最具特色的雅文化形式之一,《遵生八笺》、《考槃馀事》、《长物志》等明人著作多论及香与香炉。明代文人的书斋、卧室、佛堂、小室等处均会薰香、置炉。对于文士而言,斋室不仅是容身之所,更是怡情养性、休闲适志之地。书斋则是明代人薰香、置炉的重要场所,香炉、暖砚炉是斋内必备之物,它与案头清玩及书籍画卷、家具等共同营造了明代人的书斋情境。

明代香文化的最大特点是:在唐宋时期作为精英文化的香文化,入明后变成平民文化和市井文化。香料不仅是焚香的材料,在市井阶层中还被广泛用于烹饪、食品果品加工、药物美容、香妆品、香身。城市中出现专门贩售香料的香铺,有号称南京十忙之一的“顾春桥合香忙”,可见其生意兴隆。加香工业也随之快速发展,上海、杭州、扬州和广州等地出现了香粉局、香粉店、妙香室、头油庄、猪胰澡豆店。

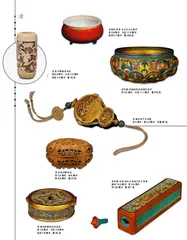

香文化普及也带来香炉造物的繁荣。明代的香炉发展成为复杂的香道体系。明代不仅有造型多样的香炉,还有香囊、香球、印香炉、卧炉、柄炉、提炉、香插、香筒、薰香手炉、香盒、香盘、香箸、香匙、香瓶、火匙、薰香冠架等香具。此外,宗教也为香炉造物发展推波助澜,明代多有定烧的香炉,陈设在佛寺、道观中。

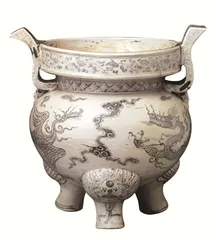

在这众多的香炉类别中,陶瓷香炉仍是主流品种。景德镇在明代成为全国的制瓷中心,青花香炉、彩瓷香炉和颜色釉香炉是景德镇烧制香炉中最具代表性的品种。其中,青花香炉类别最为丰富,有香薰、鼎式炉、鬲式炉、鼓形炉、筒式炉、带座炉、象耳炉、圆炉、四足方炉等品种。洪武年间烧造的青花龙凤纹三足炉比较有代表性,洪武时期烧造的青花香炉极为罕见,此炉是为数稀少的传世品之一。炉体造型高大,有元代遗风。炉身上绘制的纹饰具有向文人画方向发展的趋势,画面纹饰精美,苍龙形神矫健,飞凤轻舞飘扬,其间祥云瑞霭萦绕,寓意“龙凤呈祥”,这是明清官窑瓷器中的典型纹样。

彩瓷在中国陶瓷发展史上具有重要意义,它的出现使某些历史名窑,如浙江龙泉窑陷入一蹶不振的地步,也使得一贯占统治地位的颜色釉退居其次。三彩鸭形香薰是明代彩瓷香炉中最具代表性的品种,此炉为成化官窑烧制,也是成化官窑素三彩瓷器的代表。

高温和低温颜色釉瓷器的制作在景德镇也得到快速发展,颜色釉香炉类别则更为丰富,有白釉绿彩炉、红地绿彩炉、酱釉白花炉、蓝釉炉、红釉炉、黄釉炉、黑釉炉、酱釉炉、白釉炉、霁蓝釉炉等品种。但彩瓷香炉与颜色釉香炉的使用基本被上层社会垄断,普通民众只能使用民窑香炉,包括民窑青花香炉、德化窑白瓷香炉、龙泉青釉香炉等,民窑烧造的香炉既有粗糙稚拙之作,也有清新雅素之品,这些香炉代表了平民文化和市井文化,它们与官窑香炉一道,共同建构了明代的香炉造物系谱——雅俗共赏、殊途同归。

香文化是中华文化的精粹,它代表了盛世文化和精英文化,经济的繁荣、社会的稳定都与其紧密相关。清代的香文化既代表了权贵阶层的精英文化和优雅生活方式,也体现为市井勾栏的大众文化和平民生活方式,这也是香文化与香炉造物极为繁荣的表现。

香文化是中华文化的精粹,它代表了盛世文化和精英文化,经济的繁荣、社会的稳定都与其紧密相关。清代的香文化既代表了权贵阶层的精英文化和优雅生活方式,也体现为市井勾栏的大众文化和平民生活方式,这也是香文化与香炉造物极为繁荣的表现。

在陶瓷香炉造物方面,清代达到新的辉煌,陶瓷香炉品种、器形、纹饰都丰富多样。青花香炉、彩瓷香炉、颜色釉香炉都有精品传世。青花香炉自明代始,就是瓷炉类别中的主流品种,清代也延续了这种趋势。清代前期的青花香炉艺术造诣最高,尤其以康熙民窑青花香炉最为典型,乾隆之后,青花香炉的绘制逐渐趋于刻板和程式化,器物造型也不及前朝多。

清代的彩瓷香炉仍是香炉中的名贵品种,类别有粉彩、五彩、斗彩、素三彩、珐琅彩等,其中,粉彩香炉数量最大,是彩瓷香炉中的主流品种。粉彩创烧于康熙年间,雍正时期成为釉上彩主流,传世的粉彩香炉也以雍正朝的艺术格调最为高雅。玲珑粉彩香薰就是雍正时期非常具有代表性的粉彩香炉。这件香薰不仅造型独特,装饰也极为华丽。乾隆时期也是粉彩香炉制作的繁荣期,传世品颇多,但往往工于精细,失之艺术水准。

清代是颜色釉香炉发展的黄金期,在宫廷的各种祭祀活动以及日常生活中都需要使用不同颜色的颜色釉器,因此,御窑厂烧造了数量较多的颜色釉香炉。在釉色使用方面,体现了森严的等级制度,尚刚在《中国工艺美术史新编》一书中有这样的描述:“皇太后、皇后用里外黄釉器,皇贵妃用黄釉白里器,贵妃用黄地绿龙器,嫔妃用蓝地黄龙器,贵人用绿地紫龙器,常在用绿地红龙器。”此处提及的后妃们使用不同釉色的颜色釉器中,就包括数量众多的香炉。

清代是颜色釉香炉发展的黄金期,在宫廷的各种祭祀活动以及日常生活中都需要使用不同颜色的颜色釉器,因此,御窑厂烧造了数量较多的颜色釉香炉。在釉色使用方面,体现了森严的等级制度,尚刚在《中国工艺美术史新编》一书中有这样的描述:“皇太后、皇后用里外黄釉器,皇贵妃用黄釉白里器,贵妃用黄地绿龙器,嫔妃用蓝地黄龙器,贵人用绿地紫龙器,常在用绿地红龙器。”此处提及的后妃们使用不同釉色的颜色釉器中,就包括数量众多的香炉。

有清一代,在上流社会中,薰香风俗悄然发生着变化,清后期,薰香风气逐渐没落,取而代之的是薰果香,最流行用香橼和佛手来薰染室内,这一趋势最早出现在明代,在晚清时期普遍流行。譬如,在《红楼梦》第五回中就描写了秦氏房中“有一股细细的甜香袭人而来……入房看时……一边摆着飞燕立着舞过的金盘,盘内盛着安禄山掷过伤了太真乳的木瓜”。木瓜也是常用的薰香香果。慈禧宫中也从不薰香,而是在殿中陈设几口装满香橼、佛手和木瓜等香果的大缸来发香,慈禧的宫中一年四季都是清新的果香。不过,传统的薰香活动在清代社会仍在普遍流行,市井百姓的薰香和用香习惯已然常态化。

晚清时期,社会动荡、民生凋敝,香文化受到前所未有的冲击,香料贸易和香炉生产都难以维系。不仅如此,作为香文化与香炉造物的主要受众群体——文人阶层的价值观和生活方式也发生了改变。在国家危难之际,焚香、品香的行为显得那么不合时宜,于是,这种融入国人血脉的精英文化模式和优雅生活方式渐行渐远,逐渐走出国人的书斋、琴房、卧室……薰香也失去了以往追求性灵的精神功用,而仅仅作为祭祀仪式被保留在宗庙祭坛中,只留余韵悠远,供后人无限追思。

晚清时期,社会动荡、民生凋敝,香文化受到前所未有的冲击,香料贸易和香炉生产都难以维系。不仅如此,作为香文化与香炉造物的主要受众群体——文人阶层的价值观和生活方式也发生了改变。在国家危难之际,焚香、品香的行为显得那么不合时宜,于是,这种融入国人血脉的精英文化模式和优雅生活方式渐行渐远,逐渐走出国人的书斋、琴房、卧室……薰香也失去了以往追求性灵的精神功用,而仅仅作为祭祀仪式被保留在宗庙祭坛中,只留余韵悠远,供后人无限追思。

(说明:熏与薰,在香文化研究中均有使用,也各有依凭,此文保留了作者不同于其他文章的用法)

(文/于清华) 青花瓷汉朝香文化文物陶瓷香炉元代瓷器源流宋朝博山炉釉色