天工开物茶之壶

作者:李晶晶天工

出生在台湾、工作生活于美国的设计师石大宇,曾是顶级珠宝Harry Winston公司历史上聘请的首位华裔设计师,每天都在进行着最时尚的设计。或许是出生、受教于台湾的缘故,石大宇内心一直尊崇中国的传统文化与手工艺。90年代中后期,他回到台湾,成立了设计生活品牌“清庭”,开始推出文化创意产品并进行跨领域艺术创作。最为知名的是他的“竹系列”,使用易于获得的竹子,经过古法处理,创作出富有现代艺术感的生活用具。

“竹系列”中设计了许多茶道具。因为石大宇爱茶,早在台湾收藏紫砂热之前,他便开始购买紫砂茶壶,有古物亦有当代作品,不管哪一类,石大宇都不会将它们束之高阁,一定拿来使用。在他看来,茶和人的关系,是依托茶器作为媒介呈现的。石大宇说:“很早的时候我就对茶壶有兴趣了,可是没有机会做。因为没有客户看我做过,也不敢提出让我做这个设计,所以那时研究茶器仅是我的个人兴趣。”

石大宇希望去探寻中国人喝茶到底讲究什么。他说:“只有弄明白了这个问题,才能清楚地知道什么样的茶器是符合要求的。”中国人很早就知道,喝茶最重要的是水,古有“水为茶之体,茶为水之魂”的说法。一直以来人们在寻觅最珍贵的水,以充分展现佳茗之特性。清乾隆皇帝曾命人制作了一件精密的银斗,专门用来称量他所探访到的各地泉水。由此,他钦定北京玉泉为天下第一泉,因其水质最轻。无论行至何处他都携带玉泉水用以品茶。

唐代陆羽做过长期探究,“山水上,江水中,井水下”。时至宋代,相传宰相王安石在乡间退隐,一位朋友欲登门造访,因为此人来时途经长江,王安石便托他在某一特定地点渡江,并于江心取水。不料这位朋友途中只顾欣赏美景,错过了指定的过江地点,为了不至于空手而来,他在另一处取水,朋友任由主人沏泡绿茶,只字未提,自信皆为长江水,岂能有别。哪曾想,茶刚送到嘴边,王安石便发现有异,朋友大惊之下,王安石向他道出原委。原来在那一特定地点,江心水流较快,朋友取水之处,则水流较缓,二者赋予茶味完全不同。

陶器与瓷器之间,有一类作品被发现,炻器。陶器吸水透气,质地不坚,瓷器阻水阻气,质地致密;而炻器特性介于陶瓷之间,吸水不过,透气适度,质地坚中有柔,涩而不滞,天然为茶而生。宜兴紫砂为传统炻器。然而石大宇探访至宜兴时,因商业的推动,台湾地区的盲目炒作,紫砂壶的制作已大不如前。

寻茶问道自然是离不开日本,中日两国在茶道具上渊源悠久。日本平安时代,相当于中国的宋代,到镰仓室町已约几千家窑厂,所烧壶质地独特,能中和茶中单宁,去涩持香,名扬遐迩。石大宇花费数年去拜访日本六大名窑的产地和制作者。在今天的日本,茶器具的制作依然保留传统手工拉坯成型法或者石膏模成型法做成。茶壶的壶身、壶盖、壶嘴、壶把都是用手拉坯做成并接合之后,再烧制而成。其器形跟中国最接近,保留古朴的感觉,不造作,不过分装饰。

石大宇边说边拿出了一把早年购买的小西洋平的真烧菊形茶壶给我看。小西洋平制壶已逾50多年的时间,其父小西友仙亦是制壶名家。“这是一个很好的例子。”石大宇说,壶看起来是写意的,它没有任何所谓的对称,你虽然看到壶表面一个个鼓起来的部分像是对称的,其实是他随意勾起来的。使用壶的时候,会发现拿盖子时很顺手,仔细看壶钮是不对称的,斜的。因为拿壶盖时是食指跟拇指,一个大,一个小,如果做得是周正的,大拇指去拿盖时就会很挤。壶中的漉网亦是使用陶泥,与茶壶融为一体,这样倒出的茶不会改变味道。再看出气孔,正对壶嘴,其原理是气孔正对壶嘴时,倒水的瞬间,空气直接从外面进来,它会让里面的茶翻滚起来,产生咕噜咕噜的效果。日本人讲究茶、水要混合在一起,不可只倒前面或者上半部的水出来。除此之外,壶嘴独特的设计让这把壶成为断水神器,绝不会在倒水完成后,还滴滴答答洒在桌面。随着寻访的深入,石大宇越发感动敬佩,他希望有一日能用自己的设计与日本制壶大师的手工艺结合,完成一个新的作品。

开物

观复博物馆的瓷器馆内展陈了不少唐宋至明清的茶道具。如唐邢窑碾臼,玉璧底,外壁素,内置箩纹,用于碾茶;与之相得益彰的是碾茶器,烧饼状,满身芒刺,功能与碾茶臼一致,但受力反向。这类为茶事精心制作的文物存世少见,多为晚唐之物。入宋后,由于饮茶习俗的改变,茶盏尺寸渐收,形状多以斗笠造型,小足广口,便于单手为主奉握,其中最佳者为建盏。由此而观跨越千年侥幸而存的茶具,可以看清唐宋茶事的不同。

茶在中国至少经历了三个变化时期。在诞生最初的几百年,茶主要作为药用来强身医病,到了盛唐才渐渐演化为上流社会的雅好,并创造摸索出一整套饮茶的规矩。唐人陆羽为此著录《茶经》,其中有关茶具的描述与陕西法门寺出土的茶具相互映照,将唐之茶风尽收眼底。

宋之后,饮茶习俗有所改观,宋人修文偃武,强调精神享受,茶至宋历经千年后华丽变身,由煮变沏,由多味变纯味,强调饮用纯茶,这一变革将茶之精神再次推高。蔡襄的《茶录》,宋徽宗所撰的《大观茶论》,将宋茶精神一览无余。徽宗称茶“至清导和”,赞茶“韵高致静”,言简意赅凡二十章简洁精辟,点茶一章,论述严谨,让后人知道宋与唐的差异。

观复博物馆馆长马未都说:“中国人发明了饮茶,发明了茶器,唐宋元明清的遗物莫不说明于此。只是今人心浮气躁,不知前人的标高,无法企及。我琢磨了很久,想做一套茶具,要有唐格宋调,明韵清风,又要有神妙工巧,还需真材实料。自己难为自己。”正当马未都陷入穷途时,一个偶然的机会,遇到了石大宇。两人一拍即合,决定从茶壶开始。

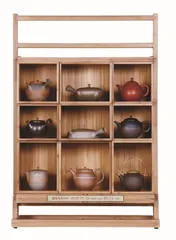

三年多的时间里,马未都和石大宇斟酌反复,选定了九式,取名“观复九宫壶”,其中急须四把,执壶三把,提梁一把,无柄一把,其中左利急须一把,亦为人群左手比例近同。九把壶,形态各异,功能不同分别服务于不同类型的茶,对应不同的沏茶方式。绿茶、红茶、岩茶、黑茶、白茶、花茶、乌龙茶、普洱茶,乃至冰茶都有照顾,凡爱茶之士,不可能无壶可用。

选择急须、执壶、提梁与无柄四种造型,是根据茶壶演变而来。观唐宋有关茶的专著,均未见“壶”。唐之单柄水器,或许当时被唤作“急须”。北宋人黄裳的《龙凤茶寄照觉禅师》写道:寄向仙庐引飞瀑,一簇蝇声急须腹。作者生怕后人不解其意而作自注:“急须,东南之茶器。”蝇声指水沸前之声。对照今天出土文物,“急须”南北方均有,南方多为瓷器,北方常见石器。日本曾派遣唐使把饮茶习俗带回国,许多中古时代的茶文化得以保存。“急须”即为一例。这种偏手柄水器似乎更符合使用习惯,在日本还有“唐羽茶壶”之说,推测取自唐代陆羽茶壶之意。

今所见茶壶多为明代之后的作品,汉唐时反而不见,在宋被称为瓶、汤瓶、急须,存水之用,不与茶混于一瓶之内。元人粗犷,不解宋人风情,将宋人苦心经营三百年的茶道抛在马后,撮茶泡饮,久而久之,形成革命,饮茶由达官贵人的唐煮宋点变革为撮泡,随心所欲。此泡水篦茶的饮法专业术语叫“瀹饮”。

至明,朱元璋为使饮茶平民化,也为增加茶税,废团改散。洪武二十年(1391),太祖下诏废除团茶,叶茶为贡。中国饮茶习俗就此大转弯,茶及茶具发生了根本变化。宋人斗茶之风销声匿迹,饮茶变得随意。明人认为此法天趣悉备,尽茶真味。明人沈德符在《野获编补遗》中说:“今人惟取初萌之精者,汲泉置鼎,一瀹便啜,遂开千古茗饮之宗。”茶之壶由此而生。此时茶壶将茶叶置于壶腹之中,注入沸水,篦茶饮汁,反复冲泡,形成今日茶艺。壶始变化,大致分为提梁壶、执壶、无柄壶三类。

石大宇说:“我们做这套茶壶,绝不是心血来潮。三年多的时间里,我们不断更改设计方案,数赴东瀛,寻找最为适宜的制工大师。九把壶是由九位大师制作完成的,他们的制作方法和陶泥的配方都完全不同,我们旨在取他们每人之长。”石大宇以九宫壶之“千日”上的“藻挂”技术来说明。制壶大师自己去采海藻,海藻取来以后晒干,然后把海藻不规则地放在壶上,当然也要靠他们的经验,放出好看的样子,然后拿麻绳捆好,再入窑烧制。海藻里面有硅,烧制完成后海藻就化掉了,但它的硅便像釉一样保存在壶身上了。每个制壶大师“藻挂”的技法都不同,有人烧出来像金色一样,有的泛红,颜色呈现完全不同。

日本人的习惯是一定将最好的作品留在本国,不是你抱着钱去他就给你干的,一定是有手工艺者的态度。加之这些壶完全是手工制作,产量极为有限。如果仅为观复来制作,他们觉得对不起日本市场。石大宇说:“制作费用他们要多少,我们给多少,完全不敢跟他们杀价。可是他们也有节制,当你尊重他的时候,他们会非常尊重你,他们认为,你真正懂我的东西好在哪里,你是个很好的客人,同时向他们保证充足的制作周期。事实上,观复九宫壶一个季度仅能完成30套。较之工业文明,手工业文明更能寄托人类的情感。日本的这些工艺大师们,将一生的生活和工作融为一体,用他们的思想和双手编织生活景象。

一个优秀的设计作品,除了应具备实用美观的内在,也应有好的创意包装。马未都按古法为九把壶择九字:“盃浄茶香厚待幽品客”,每字九笔,九九八十一,苦尽甘来。九宫壶文四读,一读如上;二读:“幽品客香厚待盃浄茶”;三读:“盃香幽浄厚品茶待客”;四读:“幽香盃品厚浄客待茶”。每把壶的名字皆出自唐宋名家,择一词于诗词之中,古风习习,浑然天成。而石大宇则使用他擅长的竹子,以中国传统的大尺寸提梁盒——“扛箱”(古代郊游时需由两人抬起,盛放食物的提梁大箱)或是“中式药柜”为外包装设计原型。石大宇说:“这类收纳用具常由多个小盒整齐叠加而成,可有效实现置物功能,提梁的设计更方便移动。考虑到九宫盒需具备收纳、展示和运送功能,遂将提梁盒作为参考原型,试图对这种传统收纳用具做出对应‘观复九宫壶’的创新运用。”

在历朝历代的收藏热中,北宋之铜玉,元代之哥釉,明初之香炉,清末之博古,无不拾前人牙慧,不见创新。这组茶壶虽有唐格宋调明韵清风,实为今人创新而非摹古。

观复九宫壶

观复九宫壶

宋 银兔毫建盏(观复博物馆藏)

宋 银兔毫建盏(观复博物馆藏)

唐 长沙窑绿釉柄壶(台北“故宫博物院”藏)

唐 长沙窑绿釉柄壶(台北“故宫博物院”藏)

唐 邢窑碾臼(观复博物馆藏)

唐 邢窑碾臼(观复博物馆藏)

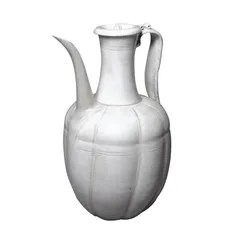

北宋 青白瓷茶瓶(台北“故宫博物院”藏)

北宋 青白瓷茶瓶(台北“故宫博物院”藏)

明万历 青花高士图六棱提梁茶壶

明万历 青花高士图六棱提梁茶壶

(台北“故宫博物院”藏)

美籍华裔产品设计师石大宇

美籍华裔产品设计师石大宇

收藏家马未都观复九宫壶赏

收藏家马未都观复九宫壶赏

红裙

红裙

红裙,“指点红裙劝坐,招呼岩桂分香”——宋人王之道《西江月·分茶》

适用茶品:岩茶

工法:“南蛮”。用手塑造出岩石般粗糙的表面。壶体三、四次窑变烧,壶颈再上一圈紫铜色红釉。

千日

千日

千日,“七盏能醒千日卧”——宋人毛滂《蝶恋花·送茶》

适用茶品:普洱

工法:“藻挂”。天然海藻晒干后,覆在茶壶土坯上高温烧制。

折损率高,因为海藻在高温下变为液态釉,经常会将壶盖与壶身黏合封死。传统单把壶通常壶把中空,方便高温烧制过程中的空气流通,此壶却做了封口处理,仅在壶把根部留有一个小孔透气,并在最后用特调土封住。

忘言

忘言

忘言,“竹下忘言对紫茶,全胜羽客醉流霞”——唐人钱起《与赵莒茶宴》

适用茶品:乌龙茶

工法:单次朱泥

玻璃球在壶身表面敲出均匀痕迹。取下壶盖倒置,壶把、壶口、壶嘴三点一线;壶盖内壶纽正中留有在老式中式壶中常见的出气孔,方便控制出水;壶盖内圈沿做得较一般壶长,即使在倾斜注水的时候,壶盖也不会轻易掉下来。

松风

松风

松风,“兔褐金丝宝碗,松风蟹眼新汤”——北宋黄庭坚《西江月·茶》

适用茶品:红茶

工法:灰釉。素烧之后在壶表面覆上一层灰釉高温烧制而成,具光洁质感。

与壶把对应着的壶体另一端,工艺师故意在完美表面留下一个耐人寻味的小酒窝,这是计划中的不完美,亦是工艺师保持敬天态度下的谦虚表情。

禅经

禅经

禅经,“稍与禅经近,聊将睡网赊”——唐人皎然《对陆迅饮天目山茶,因寄元居士晟》

适用茶品:黑茶

工法:火窑变。不可预知的温度变化在壶体表面形成中国水墨画般俊逸的色变效果。

用湿海绵触碰出壶身的粗糙质感,与光亮的壶盖形成对比。精湛的工艺可用传统三平法检测,即取下壶盖倒置,壶把、壶口、壶嘴三点一线。

寒雨

寒雨

寒雨,“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤”——唐人王昌龄《芙蓉楼送辛渐》

适用茶品:冰茶

工法:窑变。壶盖表面有淡淡素雅的窑变效果。

此壶折损率极高,因开口较大,壶盖在烧制过程中极容易变形,“茶漉”也极易破损。蜂窝状的“茶漉”不再依附某一平面,而是依靠壶身内壁和壶底两面的立体造型。

云腴

云腴

云腴,“汤发云腴酽白,盏浮花乳轻圆”——宋人苏轼《西江月·茶词》

适用茶品:花茶

工法:原色素烧

提梁部分是将黄铜剪成柳叶状,敲打后两度翻转而成,此工法是让黄铜富有弹性并留有工艺师富有逻辑的敲打痕迹。壶盖、壶嘴、提梁纽的金属部分则是纯金粉与釉调和烧制多次而成,壶盖没有壶纽,使用时需将壶盖上出气口旋转至与壶嘴相反的延长线上,如此可让空气从后面将水压出,形成漂亮的出水效果。

杉脂

杉脂

杉脂,“水煮石发气,薪然杉脂香”——唐人皮日休《茶中杂咏·茶灶》

适用茶品:绿茶

工法:窑变。壶身下半部形成淡淡橙色光晕般的渐变效果。

兼具茶壶跟盖碗茶杯的功能,设计更符合当代人饮茶的方式;壶盖上反传统地留有两个气孔,出水效果更好。

疏香

疏香

疏香,“疏香皓齿有余味,更觉鹤心通杳冥”——唐人温庭筠《西陵道士茶歌》

适用茶品:白茶

工法:玉带原色。在手拉坯制作过程中,利用旋转的惯性将白色特质泥条附着拉紧于壶身。

造型兼具传统执壶和单把壶特点。壶嘴类似单把壶的壶把设计,有两层出口外翻,具准确的收水和断水功能。 天工开物茶壶茶具石大宇马未都文化收藏