爱德华·霍珀的美国

作者:陆晶靖 ( 美国画家爱德华·霍珀

)

( 美国画家爱德华·霍珀

)

住在法国的美国作家格特鲁德·斯泰因(1874〜1946)这样形容她的故乡:“我们是20世纪资格最老的国家。”不难理解,这是富足稳定的美国在欧洲面前渐渐增长起来的民族自信。1910年,小她8岁的画家爱德华·霍珀从法国归来,带回了一脑子波德莱尔的诗歌,但于当时在巴黎正流行的艺术风潮,霍珀已经不像他在本土的前辈那样崇拜。他不像先辈们那样模仿浪漫主义和印象派画法,也不热衷于追求新的野兽派和立体派,回到美国后,他开始发展自己独特的现实主义画风,有人说他受到1908年形成的“垃圾箱派”的影响——这是美国绘画史上第一个真正的艺术流派,他们的作品色调灰暗,专注于城市不被人喜欢的角落——这是无疑的,因为他的老师罗伯特·亨利正是垃圾箱派的领导人之一。然而爱德华·霍珀后来却不承认自己属于这个画派,他的作品要深刻得多,甚至他被人们贴得最多的标签“美国现实主义”,也完全不能概括他的伟大艺术。

在波士顿艺术博物馆里藏有霍珀的72幅画作,霍珀虽然出生在纽约,却是对马萨诸塞州的新英格兰乡村风景着笔最多的画家之一。1912年,霍珀第一次从纽约来到波士顿北部海岸的格罗切斯特,但他不像其他画家,只留恋于这里美丽的帆船和海景,他甚至也对这里的特产海鲜无动于衷,他只关注这里维多利亚式的建筑。在他作于1924年的《格罗切斯特公寓》中,可以发现这种建筑的典型样貌。1795〜1817年的耶鲁大学校长提摩西·德怀特有一次去波士顿东南方的科德角,即将那里的建筑样式命名为“科德角”式。科德角与格罗切斯特一南一北,隔海相望,都是著名的度假胜地,但在德怀特命名建筑的年代,这里并没有许多游客。科德角式房屋继承了17世纪英国农舍的风格,但予以扩大,一般有一层半高,典型的特征就是陡峭的屋顶和宽大的烟囱,窗子在屋门两侧对称分布。如今普利茅斯的种植园里有1比1复原的17世纪殖民者所建的房屋,可称是科德角式房屋的雏形。这种建筑之所以在波士顿附近流行,是因为这里的冬天非常冷,最低气温可达近零下30摄氏度,陡峭的屋顶让雪不容易在屋顶堆积,另外每个房间都有烟囱。当时玻璃要从欧洲运来,非常昂贵,于是这种房屋便采用木质的百叶窗,即使有能力使用玻璃,也是使用多块小玻璃加上窗框而不是一整块大玻璃。这类房屋的外墙颜色也十分简朴,基本上是木头原色或者刷上一层白漆,在今天科德角地区的农村,高速公路边依然可见这样的典型建筑,它们实用且造价便宜。即使是临海相对高级的住宅,颜色也极为简朴,因为海风和潮湿的空气会很快破坏房屋外立面的装饰,只有在马萨葡萄园岛(位于科德角南部)这个富人聚集的度假胜地上,富豪们才会在他们每年夏天到来前雇人重新粉刷房屋。总之,这些基于实用的要素久而久之便成为波士顿附近乃至整个马萨诸塞州地区乡村房屋的美学特征。即使当时在别的地区,装饰艺术(Art Deco)正在纽约等大城市兴起,人们热衷于用工业元素和海外风情来使自己的家变得时髦,这里房屋冷峻严苛的特征依然吸引霍珀来到这里,他说,他最喜欢画的就是阳光照在这些雪松和橡木搭建成的房屋投下的阴影,这里透出久远的清教徒式的回忆。

1923年,霍珀40岁,依然默默无名,他未来的妻子,也是罗伯特·亨利的学生约瑟芬·妮维松敦促他送一幅这样的风景画去参加布鲁克林博物馆的年度画展,结果他的事业从此有了起色,他卖出了10年来的第一幅画,得了100美元。第二年,他们就结婚了,约瑟芬喜欢科德角,于是他们来到这里过夏天,科德角的普罗温斯顿是这里的中心,但霍珀不喜欢那里热闹的氛围,于是便来到偏南一点的特鲁罗。即使在今天的旅游手册上,特鲁罗也是一个“前不着村后不着店”的地方。人们如果去到那里,就能发现科德角旧日的样子。霍珀在那里的时候几乎过着和清教徒一样的生活,他从不做饭的妻子不得不下厨,而他还得自己洗衣服。

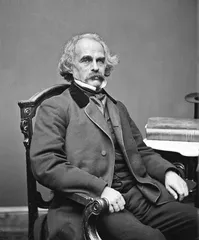

在某些方面,爱德华·霍珀可能与出生在波士顿北部萨勒姆的前辈纳撒尼尔·霍桑有共同之处。他们都沉湎于一种近乎阴郁的思考和内省中。1836年,霍桑写完了短篇小说《教长的黑面纱》,讲述了严苛的清教传统在一个日渐松弛的社会里复活的故事。而他后来写作的名篇《红字》更是把关注点集中在最早的清教时代:“当时的居民还是第一代没有欢乐活动的人⋯⋯早期移民的子嗣,也就是他们的下一代后人,受清教主义阴影笼罩最深,从而使国家的形象黯淡无光,以致在随后的多年中都不足以清洗干净。我们只好重新学习这门忘却已久的寻欢作乐的本领。”霍桑时代的美国绝不如此压抑,事实上美国尤其是东部已经处在欣欣向荣的时期,同样生活在波士顿地区的赫尔曼·梅尔维尔(《白鲸》的作者)说,霍桑的黑暗使在这黑暗中不停前进的黎明显得更加明亮。但霍桑可能是想在社会急剧变化的过程中抓住一些古老的、不变的东西。爱德华·霍珀也是如此,他如此注重房屋的外观、光线和阴影,以至于人被搁置在极其不重要的位置,这些建筑是悠远的、孤立的,与大地融为一体,而人成了游弋的、多余的,微不足道的。住在房屋中的人们没有行动,面目模糊,并且不可能看见他们生活的细节。他的朋友,也是一位画家和评论家的杜博瓦说,霍珀在画的是典型的“美国”式的风景,但这个美国令人想到坚忍的、压抑的过去,而不是快乐的、进步的未来。霍珀的房子是孤立的,即使在一条街上出现好几栋房子,它们也透出彼此隔绝的感觉。作为逆行者他从来不画科德角和马萨葡萄园岛令人愉悦的一面,他画的灯塔立在岸边,旁边只有孤寂的看守人的屋子,他的房子是旅游胜地之间的孤立者,苍凉死寂,似乎没有生命。他作于1930年的《玉米山》描绘的正是特鲁罗的风景,山丘和大片因秋天到来而发黄的草铺满了画的大部分区域,房屋和天空被压缩到角落,没有炊烟,没有公路,也没有电线,这些房屋似乎是从远古就矗立在那里的石碑。这种处理方式和当时所有来到这里的画家背道而驰,在科德角的风景中,最著名的就是海岸线,人们甚至可以站在悬崖上眺望大西洋,但霍珀把海洋关闭了,他的视点经常在山坡下方,教堂的阴面,空间不是开阔的,而是压抑和闭塞的。

从1930到1933年,霍珀夫妇每年夏天都在科德角租一间房子来消夏和工作。他们觉得纽约嘈杂、纷乱,人们都面目可憎。当时他已经成名,没有受到席卷全国的大萧条的影响。像惠特尼美术馆和大都会博物馆这样的地方愿意付数千美元来买他的画,光1931年他就卖出了30张画。这些收入加上约瑟芬继承的遗产,使他有能力在科德角建起一座自己的房子,此后他便成为这里的常驻居民。他在当年就画了一张《科德角的日落》(Cape Cod Sunset),主角依然是房子,面向日光,窗户反射出落日的余晖。科德角的海滩属于美国最著名的海滩之一,落日是此地引以为豪的景色,一般人的视角都是面向大西洋看橙色的太阳沉入海中,但这一次霍珀再次选择了与所有人相反的姿态。这栋房子让人联想起他在1939年所作的《科德角的傍晚》(Cape Cod Evening),房子有与《科德角的日落》类似的色调和结构,但这幅画的主角不再是建筑,尽管它依然重要。在门那里,房屋已经摆脱科德角式房屋的单调,显露出装饰艺术的特征,这似乎在暗示画中的人物属于一个较为富裕的中产阶级家庭。从草的颜色和人物的衣着可见这已经是深秋季节,岛上已经很少再有游人。按照今天的数据,科德角在夏季有200多万人,而本土居民只有20多万,游客退去后,这里的秋天显得十分萧索。女人双臂抱肘,目光游离,似乎在看男人,又并非真的在看。男人在试图吸引狗的注意力,但狗又不知道在看什么地方。在这种动态的三角关系中,画面的方向被狗无法预测的下一步的行动所引领,透露出浓重的不安气氛。而在狗嬉戏的草坪上,草的高度也显示出荒于修剪的现实,人物背后房屋的白色和画面左侧呈对称地位的黑暗的森林形成鲜明的对比。作家厄普代克曾经说霍珀的画作总是“处在故事的边缘”,像是从电影中截取的画面,似乎画中下一秒就会有故事发生。可以想象,当傍晚的阳光黯淡,这一家人又将面临一个寒冷而紧张的夜晚。

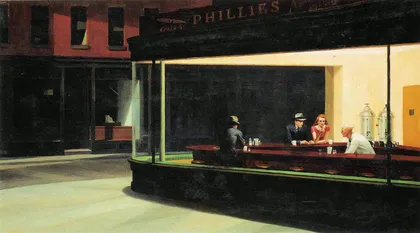

( 霍珀画作:《夜鹰》(1942年)

)

( 霍珀画作:《夜鹰》(1942年)

)

1940年,即创作《科德角的傍晚》的第二年,同样晦暗的森林也出现在他描绘新英格兰乡间景色的另一幅名作《加油站》(Gas)中,同样也是占据了画布的一半甚至更多的空间。在旅行途中,没有人会把注意力放在加油站上,他们在这里停下的目的就是为了快点离开,而霍珀却在这个工业文明的驻点和森林的对峙中发现了诗意。在美国,新英格兰地区并不以农业著称,但它的丘陵地形却孕育了大片的野生森林。霍桑在他的《大红宝石》中写道:“大片荒野横在他们与最近的村落之间,头顶不足一里就是黑黝黝的森林边缘。那儿,山峦脱去它浓郁的林木斗篷,把自己裹进云海,或赤裸裸直指蓝天。”森林和旷野曾经给了许多美国作家灵感,梭罗的瓦尔登湖就在马萨诸塞州的森林中,爱默生在《论自然》里把森林比作上帝的庄园,那里有永恒的青春,使人回归理性和信仰。然而霍桑看到了这森林的黑暗之美,在小说《好小伙子古德曼·布朗》中,古德曼在夜晚穿过树林去参加渎神的集会,出门时回头一望,见他的妻子费丝神情忧伤,头上的粉红缎带随风飘扬。森林集会的结果让古德曼大为惊骇,镇上许多道貌岸然的好人也在那里,白天的社会秩序被颠倒了。费丝的形象令人想到霍珀在1950年创作的《科德角的早晨》,阳光穿过树林和玻璃,打在画中女人的身上,而她的目光与光线相对,望向旷野,似乎在等待某人的归来,又好像在向往冲破某种不可见的束缚。霍珀从来不想告诉世界,他笔下的人物为何如此忧伤,他的画中流露出彷徨和空虚的情感,但却在某一个时刻陷入沉思,这使得他的作品具有神秘的震慑人心的力量。

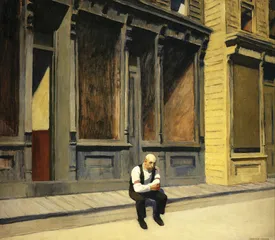

除了在波士顿附近画的大量乡村风景,霍珀也画了很多城市中的人物,在这方面他取得的成功更引人注目。美国艺术史家洛伊德·古德里奇(Lloyd Goodrich)在写给他的信中说:“没人能比你更深刻地画出20世纪美国人的肖像。”20世纪20年代是美国经济发展的黄金时期,汽车业、电器和建筑行业的繁荣带动了整个美国呼啸前进,暴富的人们过着纸醉金迷的生活,《了不起的盖茨比》描绘的即是这段时期的故事。美国梦高歌猛进,然而霍珀注意到的却是梦醒后身边的浑浊灰尘。他创作于1926年的《星期天》(Sunday)中,一个光头男人茫然地坐在路边,许多左派批评家认为他画出了失业人民的痛苦;次年,在《自动售货机》(Automat)中,一个坐在咖啡馆里的表情失落的女人再次引发了人们类似的想象。对于时代镀上的金色,他本能地采取了一种反乌托邦的态度来应对,在城市的夜晚,人们的孤独为时代的呼啸前进默默地打上注脚。霍珀在波士顿乡间创作的风景画,许多都标有明确的地点,然而他的城市题材作品,许多都采用了抽象的标题,仿佛在暗示地点根本不重要,无论是在纽约还是芝加哥,商店玻璃的大小和夜晚灯光的亮度都没有差别,它们都反衬出人物孤独的内心。在1930年以后的美国大萧条时期,霍珀的作品得到了特别广泛的共鸣,但霍珀认为他的作品不是简单地反映现实,他在画中流露的类似情感一直持续到他的创作生涯末期,在他看来,他描绘的是一种永恒的人类境况。

霍珀画作:《星期天》(1926年)

霍珀画作:《星期天》(1926年)

霍珀描绘都市生活最著名的作品《夜鹰》(Nighthawks)现藏于全美第二大美术馆芝加哥艺术学院博物馆内,《夜鹰》与夏加尔的《美国之窗》、莫奈的《睡莲》、马蒂斯的《河边浴女》、格兰特·伍德的《美国哥特式》等名作并列成为这里的镇馆之宝。《美国哥特式》(American Gothic)作于1930年,格兰特·伍德画了一对生活在中西部偏僻农场里的清教徒老年夫妇,他们表情木然,处于极大的克制和失望当中。伍德是美国中西部地区的乡土画派的三位主要人物之一,他们以美国特定地区尤其是农村的具象主题来反抗东部尤其是纽约统治下的审美趣味,反对激烈的城市生活。这幅画是为了芝加哥的一个展览创作的,画中的人物表现了传统美国农民在面对不可逆转的现代化潮流时的不知所措,给充满着现代化乐观情绪的芝加哥知识界以激烈的警醒。因为在新英格兰地区的很多风景作品,霍珀一度也被认为属于乡土画派,但他的城市题材作品使他摆脱了派别限制。而他在另一个角度回应了格兰特·伍德,即不仅是旧式农民,城市的弄潮儿同样在时代面前感到茫然。

芝加哥是这个时代美国的缩影。在1871年意外的一场大火后,这里的建筑业在20世纪20年代达到了空前的高度,生于波士顿的建筑师路易斯·沙利文是摩天大楼最有代表性的先驱之一,他在1926年发表的一篇论文里说,当时芝加哥钢框架的摩天大楼把东部的建筑师吓得目瞪口呆。另一位在芝加哥工作过的美国建筑大师弗兰克·劳埃德·赖特在1928年写道:“芝加哥南郊炼钢转炉冒出的红光,犹如《天方夜谭》中的篇章一般,在我心中引起了恐怖和浪漫的感情。”在这一代建筑师眼里,摩天大楼是被翻译到空间的时代意志,而由钢铁、火车和玻璃代表的技术就是这种意志。福柯认为,在我们的传统的历史观里,过于强调时间丰富的、有生命力的和辩证的一面,却把空间当成刻板的、僵死的和静止的东西,这一观念应该得到扭转。事实上在芝加哥的建筑群拔地而起的时候,以时间为线索的历史观就已经动摇了,传统的城市是生长性的、历史性的,每个阶段都包含着早期地理的痕迹,而芝加哥这样的城市却是种植性的,是一次规划的结果,以技术为导向的建筑群强行把人们的处所依照资本和建筑的意志规划好。比起纽约来,芝加哥更能显示出美国剧烈现代化中的都市本质:一种强烈的对空间的占据和分割。

《玉米山》(1930年)

《玉米山》(1930年)

列弗菲尔说,资本和技术占有空间,并且生产出一种新的、具有经济意义的空间。而空间作为人类生活环境的容器,本是原始存在的,而对它的分割则是社会变化的产物,摩天大楼的不断升起令人想起曾在历史上盛行的围海造田运动,城市无处不在的矩形外观(道路如地毯般呈十字编织型,而摩天楼多为长方体)既是经济的,也是审美的。对城市的几何学操作成为空间的语法,占据和分割最终会在人们的心理上烙下印记。霍珀的许多城市题材的画作描绘的都是室内场景,这和他在新英格兰乡间的绘画作品形成鲜明的对照。他画的旅馆、公寓、理发店、咖啡厅和办公室呈现出强烈的幽闭气息,城市空间的基本单位——房间,在他笔下如同盛放人物的容器,它们从建成开始就等待被赋予意义,被光线照亮,被人们进驻和使用,但同时人也在受这些空间的影响。在他作于1950年的《城市之夏》(Summer in the City)中,从窗户透进的光线切割了房间的空间布局,更典型的是《早晨的太阳》,表情哀伤的女主人公坐在床上被大窗户透进的强烈阳光照亮,强烈的光线是霍珀画作的一个特征,它投射出的空白仿佛人物内心的空虚,它等待被填满,然而周围只有凝重的空气,相对于窗外的高楼大厦,这些房间似乎已经遭到遗弃。到了他创作晚期的《太阳照进空房间》(Sun in an Empty Room)里,他干脆连人也不画了。

尽管摩天大楼是霍珀生活时期美国最重要的建筑,他却对它们毫无兴趣,他关注的重点在于普通人的情感,他的作品中没有强烈的戏剧性,也没有救赎,只有缓慢、迟钝的抑郁和挣扎。作于1942年的《夜鹰》透露出一种黑色电影的气质,整个画面被呈微绿色的明亮灯光统治,餐馆和画面左侧黑暗的街道形成鲜明的对比,作为光源的餐馆仿佛城市在黑夜中的灯塔,其中的四个人都各自怀着心事。除了服务生之外的三个顾客显然正陷入沉默,女人漠然地看着自己的手。在明亮的玻璃墙里,这四个人仿佛不是活生生的城市居民,而是静止的标本。在餐馆临街的这一面没有门,这隐示着画中人物的现状:他们被囚禁在这个空间里。在他几乎所有的作品中,霍珀都有意把画中人物的目光和观看者的目光错开,极少让人物的正面出现。这使得观看者处于一个偷窥的角度,他观看,却不会被看到,这像极了路过人们的一瞥。这种特殊的角度使得观看者很容易和画中人物感同身受。在《夜鹰》中,观看者的角度和距离反映出,他也正是一个深夜不归的路人。他和明亮的餐馆之间形成了隐含的内外关系,而他也许更为孤寂。一向沉默寡言的霍珀有一次在谈到这幅作品的时候说:“我可能在无意中画出了一个大城市的孤独。”

( 《早晨的太阳》(1952年)

)

( 《早晨的太阳》(1952年)

)

《夜鹰》中的红衣女子,是以霍珀的妻子约瑟芬为模特创作的。事实上约瑟芬是他大多数画作里的模特,还充当了他的经纪人,但他们的关系却越来越差。60年代,霍珀的创作生涯已到尾声(他在1967年去世),一个画家朋友去科德角拜访他们,发现约瑟芬在沉默地看着海,而霍珀坐在相反的方向望着山。约瑟芬说,霍珀能这样看山看一整天。霍珀一生都沉默寡言,约瑟芬形容和他说话如同往井里投一块石头,却连响都听不见。但他的艺术是外部环境和内心世界交织的杰出产物,无论在风景优美的海滨,还是在高楼林立的大都市,他都画出了美国隐含的调性,显示出了美国精神丰富的一面。阿兰·德波顿说,霍珀的画提供给了我们“苍凉的梦幻”,就像他钟爱的那些黄昏的科德角的房子一样,他投下的阴影很长,我们一不留神,也许就成了他画中的人物。

( 美国小说家纳撒尼尔·霍桑

) 芝加哥美国波士顿爱德华·霍珀霍珀爱德华

( 美国小说家纳撒尼尔·霍桑

) 芝加哥美国波士顿爱德华·霍珀霍珀爱德华