造就大师巨子的摇篮

作者:薛巍 “三联·哈佛燕京学术及出版论坛”现场

“三联·哈佛燕京学术及出版论坛”现场

出席论坛的丛书作者、中国社科院哲学所研究员赵汀阳

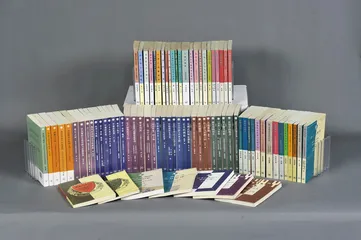

三联·哈佛燕京学术丛书

三联·哈佛燕京学术丛书

丛书的缘起:资助中青年学者原创性学术专著的出版

20年前,许多青年学子都注意到,三联书店出版了一套哈佛燕京学术丛书,这套书的贴塑封面朴素大方,内容新颖、前沿、生动,让人感到眼前一亮。第一辑的8种中有《论可能生活》、《法律的文化解释》、《台湾的忧郁》等,第二年出版的第二辑中包括《现象学及其效应》、《代价论——一个社会学的新视角》。如今这套书已经出版了15辑,总数近百种。即将出版的第16辑包括丛书的第99部《中国近代外交官群体的形成》、第100部《中国国家治理的制度逻辑——一个组织学研究》。

10月20日,为庆祝三联·哈佛燕京学术丛书出版20周年,三联书店在韬奋图书馆举办了“三联·哈佛燕京学术及出版论坛”。最早到达会场的作者有丛书第一册的作者石昌渝和最新一册的作者田天。丛书第三任责任编辑曾诚说:“石昌渝先生的《中国小说源流论》博通、专精,田天的《秦汉国家祭祀史稿》非常前沿。这说明这套书的水准非常稳定。”出席论坛的丛书作者赵汀阳、杨念群、陈星灿、黄梅、邓小南、周濂等人如今都是大名鼎鼎的学者。

谈及这套书的初衷,三联书店前总经理董秀玉说:“80年代思想激荡,我们潮水一样引进了西方很多图书和思想著作。三联现代学术文库做得非常多,百分之七八十都是翻译著作。90年代我们希望在原创著作方面有一个进步,当时还有一点奢望,就是建立中国的学术队伍。中国各部门相隔很远,但出版方是很好的平台,如果可以把优秀的著作放到一个平台展现是一个很重要的事。时代的需求和我们的愿望正好碰撞在一起,一拍即合,我和哈佛燕京学社的社长韩南谈了20分钟就把这个大事谈定了。”

哈佛燕京学社是一个独立于哈佛大学的基金会,创办于1928年,其经费都是来自化学家、美国铝业公司的创办者查尔斯·马丁·霍尔,学社的目标是促进亚洲文科方面的高等教育。1994年,当时的社长韩南教授希望发起一个资助中国年轻学者出版处女作的计划。

1998年,在学术丛书座谈会上,杜维明先生说:“亚洲文化或者说中国文化中,同样可以发掘出具有民族特色同时又具有普遍意义的地方知识。只有民族的,才是具有世界意义的。现在世界上有全球意义的地方知识,多半是来自西方,比如历史学研究中的年鉴学派,起源于对法国中世纪的研究,以其独特的研究方式、全面翔实的材料以及具有挑战性的问题,对学界产生了深远影响。50年代提出的现代化理论,实际上可以说是美国的地方知识,主要是针对美国当时的社会现象,但后来因为它的普遍意义,成为世界范围的研究课题。”

董秀玉提议建立一个学术委员会,根据来稿独立地做出评审意见。韩南教授则要求对书稿实行专家匿名审稿。最终成立的学术委员会由9位委员组成,他们是季羡林、李学勤、李慎之、苏国勋、厉以宁、陈来、刘世德、赵一凡、王蒙。季羡林任主任,年纪较轻的赵一凡负责日常事务。

1992年,丛书编委会筹组会议确定了编选原则:丛书强调学术性与可读性。首先要求较高的学术质量,学风正派,有创新意义;其次必须文笔生动,读来不觉枯燥,易于为读者广泛接受。注意适当平衡文史哲社经及文化研究各科的比例,表现丛书的综合性与学科交叉渗透性。著作者年龄基本限定在50岁以下。

丛书出版时,每一本扉页上都印着一套“自述”:“本丛书系人文与社会科学研究丛书,面向海内外学界,专诚征集中国中青年学人的优秀学术专著。本丛书意在推动中华人文科学与社会科学的发展进步,奖掖新近人才,鼓励刻苦治学,倡导基础扎实而又适合国情的学术创新精神,以弘扬光大我民族知识传统,迎接中华民族新的腾飞。本丛书邀请国内资深教授和研究员在北京组成丛书学术委员会,并依照严格的专业标准按年度评审遴选,决出每辑书目,保证学术品质,力求建立有益的学术规范与评奖制度。”

丛书的筛选:学术委员会和匿名审稿制度

丛书第二任责任编辑孙晓林说,这套丛书之所以能一直保持很高的学术水准,是因为起初就制定了完善的制度。关于匿名审稿制度,丛书作者雷闻说:“匿名审稿结果来了,有五六页审稿意见。我一开始吓一跳,后来看了发现绝对有作用。这套丛书和其他书最大的区别是虽然时间花得长,但真是值得,审稿意见一看都是高手写的,最后对我的修改非常有作用。”

三联书店现任总编辑翟德芳介绍说:“作为国内唯一长期出版的大型人文社会科学研究丛书,三联·哈佛燕京丛书这套具有规模效应的丛书已经成为代表高水准学术研究的出版品牌,不仅获得国内出版同业、学术界和读者的高度赞许,也收获了海外荣誉。这套丛书两次受到哈佛大学的嘉奖,美东最著名的哈佛大学东亚图书馆藏有全套的三联·哈佛燕京学术丛书。目前有英国著名的出版机构洽谈这套书的英国版权,三联·哈佛燕京学术丛书的出版开启了中国出版界与外方合作的典型成功案例。”

三联书店现任总经理路英勇说:“20年来这套丛书已出版了近百部学术著作,每一部都经过了严格的评审和遴选,每一部都是学术创新突出的优秀之作。像这样的一套能够坚持20年而不中断的大型人文社科研究丛书,在国内出版界是少见的,甚至可以说是绝无仅有的。经过了20年努力,现在它已经成为我国学术出版的著名品牌,丛书入选作品已经被公认为是代表国内高水准学术研究的重要成果。”

中国出版集团副总裁李岩则在致辞中说:“三联·哈佛燕京学术丛书是三联书店众多的图书和产品线中很有特点和个性、也很能体现三联书店文化宗旨与学术品位的核心产品和品牌出版物。丛书中许多作者已经成为海内外有较高影响力的青年学者,三联·哈佛燕京学术丛书无疑对他们的成长起到了重要的助推器的作用,对中国学术发展也起到了起承转合的重要作用。”

学者们都为成为这套丛书的作者而感到高兴。陈星灿说:“很荣幸在90年代中期出版最困难的时候,三联·哈佛燕京学术丛书选择了我的《中国考古学史研究》。这本书到现在为止还是我最重要的一本书,也是我花工夫最大的一本书。这之后虽然我还出了几本书,但到现在为止,引用最多的,最受关注的还是这本书。2012年韩国还把它翻译成韩文出版。”

中国人民大学副教授周濂说:“过去20年无论作为读者还是作者,无论是作为老师还是学生,我都从这套书中受益匪浅,三联·哈佛燕京学术丛书是1994年开始出版的,这套丛书伴随我整个学术生涯的成长。20年前我读到《论可能生活》、《海德格尔哲学概论》、《海德格尔思想与中国天道》,真感觉进入了中国学术界的万神殿。我个人非常深刻地觉得,‘三哈’这一品牌是中国学术原创著作的金字招牌,时隔十几年后,我有幸入选这套丛书,对我个人是非常巨大的肯定和鼓励。”

丛书到现在经历了许医农、孙晓林、曾诚三任责任编辑,见证了两代学人的成长。如李岩所说:“我认识的很多学界朋友都坦诚自己在求学过程中受到过三联·哈佛燕京学术丛书的启发和影响。因为能入选三联·哈佛燕京学术丛书的著作不仅是在本学科领域有创新,其表述方法、研究方法都可供借鉴参考。”

丛书中的著作涉及多种学科主题,孙晓林说,20年后把它们放在一起,很自然就能呈现出中国学术的变迁,从中能看出学者们关注的问题、着眼点乃至语言表述的变化,看出新的门类和学术分支的成长。

1997年,丛书刊出四辑,计30种书时,季羡林曾撰文说:“我们的选题宽而无形中又有重心。综观已推出的30种,包罗古今中外,表面上似紊乱无序,实则我们是有序的。我们既回顾,又前瞻。回顾是为了鉴古以知今;前瞻是为了看清学术发展的前途和道路。”

周濂说:“到目前为止,‘三哈’出了18本左右的哲学类著作,其中有一个分水岭。2001年之前,基本上是聚焦在现象学、分析哲学和儒学,其中好多本著作直接推动了现象学在中国的发展以及分析哲学的发展。但以2001年《正义的两面》出版作为标志,此后百分之七八十的篇幅侧重于政治哲学,这跟中国当代学术变迁的脉络是同步的,而且一定程度上引领中国当代学术变迁的潮流。即将出版的第16辑《罗尔斯的公共政治辩护思想研究》,仍然是政治哲学打头,我认为这反映了三联·哈佛燕京学术丛书编辑独到的眼光,始终站在学术前沿,通过专业眼光,领导学术整体的发展。”

杨念群说:“三联总是有开放的心态,把可能视为异端的东西纳入到框架中,这是三联·哈佛燕京学术丛书给我们的一个非常重要的提携。三联有混搭的众生共存的品质,现在大家越来越专门化,搞政治史的不搞文化史,相互好像不理睬,越来越专精,专门化之后学术的灵气和动感、浪漫、激情失去了。三联·哈佛燕京学术丛书好在一开始就有这样的自觉:把学术当天下公器,相互交融,相互配合,互相影响,这样一个系统的体系来看待,我觉得这是非常令人感触的。”“三联·哈佛燕京学术丛书是我们的骄傲”——专访哈佛燕京学社社长裴宜理

三联生活周刊:你说韩南教授非常强调学术专家匿名评审的方式。在美国,同行评审或者匿名评审是不是博士论文和《自然》等科学期刊才采用的较为严格的一种评审方式?

裴宜理(Elizabeth J.Perry):在美国,几乎所有学术期刊都有同行评审,以此来保证评审的公正。

三联生活周刊:现在学科细化得厉害,学者研究的课题都很专门。在评审时,会不会发生某个稿件找不到合适审稿人的情况?

裴宜理:这样说的话,他的这个研究学术价值可能不是太大,至少影响不会很大。如果没人能评价他的话,好像也没人读了,出版社也就不一定要出那种东西。

三联生活周刊:丛书设立学术委员会的意义是什么呢?

裴宜理:顾问委员会最主要的是负责把他们认为很有价值的新作品介绍给编辑部,另外编辑部假如有什么问题的话,比如发现书稿有什么学术上的不对,也可以向委员们请教。委员会是编辑部的一个好工具。

三联生活周刊:你为什么会决定延长丛书的合作协议、提高丛书每一本的资助金额?

裴宜理:就是因为这几年的通货膨胀,所以资助必须提高一点。更主要的是因为我们对三联书店的工作成果非常认可,这套丛书是我们的骄傲,所以要给他们一定的鼓励。

三联生活周刊:在最近一次续签合作协议前,哈佛燕京学社也对合作结果做了评估吗?

裴宜理:是的,我跟杜维明和其他哈佛老师对丛书做了评估,问他们对丛书的想法,他们都给予非常高的评价。

三联生活周刊:在三联·哈佛燕京学术及出版论坛上,听了编者和作者们的发言,你觉得哪些意见比较有趣?有什么给你留下深刻印象的说法吗?

裴宜理:作者们提出的意见都很有意思,但是对我来说,编辑和三联书店的说法更有意思,董总和许医农编辑讲了早期的情况,他们发言的时候,我感到很感动,那时候搞这个项目不是那么简单,他们付出了很大的努力,把这个项目做得很好,坚持了20年,一直保持很高的学术质量,非常不简单。

三联生活周刊:美国大学的学术书出版是如何操作的?经常看到比如哈佛大学的学者的书是别的大学出版的。

裴宜理:我的好几本书是哈佛大学出版社出版的,但也有是在别的大学出版社出版的。斯坦福大学出版社的编辑听说我的博士论文还不错,就找到了我。我自己还是做了一些修改,然后才把书稿交给他们。我的书稿都会先自己找一些专家,让他们提意见,这样比较好,因为我知道该去找谁。

三联生活周刊:我看到美国《国家》杂志的报道说,现在美国一些大学的出版社遇到了生存难题,有的甚至面临关闭?

裴宜理:是的,这是一个非常严重的问题。现在一些大学出版社的生存很艰难。一方面是因为他们得不到大学的资助,因为现在许多大学的经费面临危机,所以很多大学出版社非常限制书稿的篇幅。

三联生活周刊:你在论坛上说,你曾经问韩南教授,他担任哈佛燕京学社社长的时候,最大的成就是什么,他马上回答说,是帮助建立了三联·哈佛燕京学术丛书这个项目。这是什么时候的事情?

裴宜理:是在2008年我接任社长的时候。我当社长的时候,去向他请教,我说我没有资格当社长,因为我是一个政治学家,而哈佛燕京学社一直跟汉学有密切的关系,可我不是搞古代的。他说没关系,社会科学也很重要,哈佛燕京学社从开始的时候,就同时支持文科和社会科学,现在对中国来说,社会科学比文科更加重要。

三联生活周刊:你近来开始研究高等教育,你认为大学教授该如何平衡教学、研究和公共知识分子这三种职责?

裴宜理:学者应该让更多的读者了解他们的想法,但最好的学者确实总是非常忙(无暇跟读者见面)。

裴宜理 读书三联三联生活周刊中国学者

裴宜理 读书三联三联生活周刊中国学者