贡布罗维奇及他的《宇宙》

作者:孙若茜

“对于我来说,《宇宙》是黑色的,首先是黑色的;像被搅动的水流,充满漩涡、障碍、溢出的旁支流水,像一道黑水,冲走不计其数的垃圾废料,人注视这道黑水——注视它,被它卷走——人要努力阅读、理解,将其拼凑成为一个整体……昏黑的一团、恐怖、黑夜。黑夜充斥了强烈的激情、被毁坏的爱情。大概上帝是知道的……我觉得,《宇宙》的恐怖可以得到解读,但是不会很快。”波兰作家维托尔德贡布罗维奇生前曾这样评价自己的最后一部小说。

“情节由枯燥无聊的事件组成,但是叙事者给这些情节带来了恐怖的氛围。”美国波兰裔学者艾娃汤普逊(Ewa M.Thompson)这样说。她认为贡布罗维奇关于这部作品的自我评价十分准确,并同样认为“《宇宙》是一部不易理解的小说,不是因为读者不能想象‘出了什么事’,而是因为实体事件仅仅是心理事件隐约的提示。这些提示还没有得到明确的讨论,被表现为减缩的形式,是看起来无关紧要的物理性质的事实”。

汤普逊认为《宇宙》的核心议题是对人关于世界的种种判断和见解的质问。而《宇宙》叙事者描写的沃伊迪斯家庭则是人所设想出来的世界的换喻,是一个随意设想出的世界,关于所发生的事情有着无数种解释,而提出解释的那些人其可靠性又都受到怀疑,他们不仅无知,而且还迷失在各自的强迫性兴趣中。因其构成的封闭的思想链条,《宇宙》可以被理解为已十分接近真正意义上的结构主义小说,正是人着魔于周围全然黑暗中的意义,链条才得以存在。

“贡布罗维奇作品中存在主义的出现甚至早于萨特。”《世界文学》的主编高兴说,萨特的贡献是形成了一套比较完整的理论,而贡布罗维奇更多是在直觉上的感知和表现;萨特的成就被及时承认,而贡布罗维奇却在当时甚至不为世界文坛所知。因他的小说与波兰文学传统相悖,在上世纪30年代发表时,就引起了波兰文坛的非议。“怪异”,这是贡布罗维奇第一部长篇小说《费尔迪杜凯》(1937)在其国内所收获的大多数评价。虽然他本人也因此增加了一些名气,得到的却并不是对作品的鼓励。

1939年,贡布罗维奇应邀航海旅行,就在他到达布宜诺斯艾利斯时,“二战”爆发了。从此,他开始了在阿根廷长达24年的滞留。生活一切从头开始,穷困潦倒、居无定所是贡布罗维奇在很长一段时间里都必须面对的现实,他化名为各类小报撰稿度日,直到生活日趋稳定,才陆续创作了剧本《婚礼》(1947)、《轻歌剧》(1955),以及《横渡大西洋》等重要小说。正如他自己所说:“我变得勇敢无畏了,因为我绝对是一无所失。我既无荣誉,也无生计,也无朋友。我不得不找出自我,依靠自我,因为除了自己,别的人我谁也不能依靠。我的表现形式就是我的孤独。”

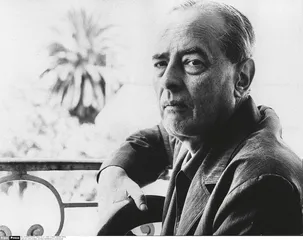

( 波兰作家维托尔德·贡布罗维奇和他的著作《宇宙》

)

( 波兰作家维托尔德·贡布罗维奇和他的著作《宇宙》

)

1950年开始,他的作品相继在巴黎出版,几乎无一被遗漏,因此逐渐受到世界文坛的注目,但在波兰本国却依然受到冷落。其背景设定在阿根廷波兰人社区的作品《横渡大西洋》里对波兰侨民的描写,就曾在当时受到波兰人的抨击和指责,认为是丑化祖国。而记述他有关艺术见解、思想等等方面的随笔性作品《日记》,也因表露出不接受战后政治体系的观点而使得他的作品在波兰被禁止出版。波兰以全集形式出版他的全部作品,已经是1986年。

本刊专访了贡布罗维奇的研究者、《世界文学》主编高兴。

( 贡布罗维奇创作的戏剧《伊沃娜,勃艮第的公主》剧照 )

( 贡布罗维奇创作的戏剧《伊沃娜,勃艮第的公主》剧照 )

三联生活周刊:贡布罗维奇在很长时间内都遭到波兰文坛的排斥,在很多版本的《波兰文学史》中,他所占比重只是寥寥几句。我们应不应该把他放置在波兰文学史中看待?和传统的波兰文学比较,他最突出的先锋性在哪儿?

高兴:贡布罗维奇在上世纪二三十年代就能把游戏性引入到小说中,而且他对人与人之间的关系非常敏感,能注意到人和人关系中的荒诞、异化。贡布罗维奇的代表作《费尔迪杜凯》就很好地展现了人与人之间的异化关系。

有一点很重要的是,我们所说的贡布罗维奇不单是小说家,同时还是戏剧家,他在波兰以戏剧家成名,戏剧创作占据相当的比重,他所探索的是荒诞。波兰当时的其他作家,或者说世界上的一些作家还在尊重实践的线性、故事的完整性时,贡布罗维奇就已经把这些全部打碎,没有完整的故事情节,都是支离破碎的,人物的种种举动也都是超常规的。

比如他让书中两个主人公决斗,不是我们所想象的拿着剑或拿着枪,而是比谁变的怪脸更奇怪。在描述一些事物时他几乎什么词都敢用,有时候甚至还自己创造一些词。比如说天空的月亮,浪漫主义往往都以赞美的姿态描述,而他说那是一个挂在天空中的硕大的屁股。而作家的先锋性,创造力的表现,很大一部分就是来自于想象力爆发。贡布罗维奇在那个时候和波兰传统不同,就是有想象力。

波兰文学一直有一种作家要为民族立言的传统,像米沃什、密茨凯维奇,以及很多爱国作家都作为民族的代言人,担当道义。波兰文学因此显得深刻厚重。贡布罗维奇恰恰打破了这一点,他认为文学是自由的,他力求挖掘文学的创造力、想象力,这样的文学道路恰恰是和波兰的文学传统相反的。

因此在某种程度上人们可能认为贡布罗维奇不是一个典型的波兰作家,但是有时候所谓的非波兰性反而使他获得了更大的世界性。这是一个非常典型的案例。

三联生活周刊:这种反传统的视角和他本身所生活的家境是不是有着直接的关系?你所指的游戏性在他的作品中是如何体现的?

高兴:他出生在富裕的家境中(波兰凯尔采省奥帕托夫县马沃什策村的一个地主家庭),厌恶和反对常规,上学的时候就经常让仆人穿着自己的衣服去顶替,早年在法院工作的时候,曾经说自己也分不清谁是法官谁是犯人。他是处处以一种对立的目光看待现实、看待社会的作家,因此,他认为以这样的手法反映社会或许能达到更高的真实。

比如他始终不把自己的写作当回事儿,他常用的技巧就是在写完一个作品后说自己刚才写的全都是一些废话,让大家千万不要当真,经常通过所谓的自我否定,获得的效果是更加引人注目。昆德拉在自己的《缓慢》中也学了这一招,说这是一部废话大全,其实是贡布罗维奇玩儿过的手法,这就是他的游戏性所在。

三联生活周刊:在阿根廷长年的滞留给他的创作带来了哪些明显的影响?

高兴:阿根廷的生活影响在两方面,一方面是使他进入了安静的少有干扰的写作状态,不像在波兰文坛上,写什么都要受到众多的非议和影响;另一方面,他一直在非常窘迫的生活状态下,也就更贴近了生活现实。贡布罗维奇的很多作品在某种程度上地域性都不是那么明确,这样也很容易获得世界性。 文学小说作家贡布罗维奇宇宙艺术文化