里特维尔德:与施罗德夫人共建住宅

作者:丘濂 ( 1924年,施罗德住宅竣工,它成为一种新的居住方式和生活方式

)

( 1924年,施罗德住宅竣工,它成为一种新的居住方式和生活方式

)

一间书房的缘分

1921年,施罗德夫人通过丈夫的介绍,认识了格瑞特里特维尔德。当时里特维尔德刚刚由家具制造涉足室内装修,帮助金银公司的老板比盖尔完成了一家珠宝店铺的设计。施罗德是位律师,比盖尔是他的客户。施罗德前来新店参观的时候带上了妻子,她对这家店铺的设计赞不绝口。同年,施罗德夫人要改造位于乌得勒支公寓的书房,于是想到了那个店铺的设计者。

施罗德夫人对于中产阶级住宅中普遍流行的炫耀性装修感到厌倦,她想要的无非是个简单朴素的房间。里特维尔德将原来房间高窗的上半部封住,在墙上又划分了不同明暗度的灰色块面,并从天花板吊下了他设计的白炽灯管。里面的家具也放得很少,只有一张固定在墙上的坐卧两用沙发床,一个桌子和几把椅子,完全区别于其他房间奢华铺张的风格。这些让施罗德夫人眼前一亮,她尤其夸奖那些“漂亮的灰色色块”,使得房间颇具现代感。

施罗德夫妇的婚姻生活并不和谐,这座书房重新装修的缘起也是因为施罗德为了缓和关系,让妻子创造一个属于自己的房间。施罗德夫人少年时代就接受过良好的教育——她中学就读于一家著名的天主教女子学校,课外也必须说法语;中学毕业后她在伦敦和德国的汉诺威都待过,学习一些药剂师方面的课程。她22岁时和比他大11岁的施罗德结婚,两人达成协议:不要孩子,这样她就可以随时出去学习。但不久后,她就怀孕了,相继生下一个男孩和两个女孩。

施罗德夫人和姐姐安最亲近。安是一位作家,也是一位艺术批评家,嫁给了一位医生,生活在阿姆斯特丹。通过安,施罗德夫人认识了一批艺术家和左翼政客,对神智学、冥想、自由性爱和女性权利等方面的话题经常展开讨论。与她们的交谈让她暂时忘记了位于乌得勒支那个死气沉沉的家庭,以及她需要扮演的成功律师妻子的角色。

( 25岁时的施罗德夫人 )

( 25岁时的施罗德夫人 )

在一封夫妻俩于1914年的通信里,施罗德写到了两个人的矛盾。“我很爱你,但我们是完全不同的两种人。”他更加务实,她则太过理想化;他对事情的判断来自于实际经验,而她的观点都来自书本阅读。“如果按照你的方法来教育子女,他们必将长成更完美的人,也对美好的事物具有超强的感知能力,但是注定会在严酷的现实面前变得不堪一击。”施罗德尤其反对她继续和姐姐的朋友圈子来往,这让施罗德夫人更加愤怒。

施罗德夫人曾经离家出走过几次,每次都因为牵挂孩子最终选择归来。1923年,施罗德由于疾病延误了治疗突然去世,这对施罗德夫人来说是个意外的解脱。多年之后,她回忆起丈夫,口气里含着伤感和讽刺:“他是个很英俊的男人。没错。他很高,肩膀也很宽。他为人热情,但也让我感到难以相处。”

里特维尔德(中)和他的两位建筑师朋友(摄于1926年)

里特维尔德(中)和他的两位建筑师朋友(摄于1926年)

自书房改造之后,施罗德夫人就和里特维尔德成了很好的朋友。两人之间也逐渐潜滋暗长了朋友之外的情愫。“我周围的人根本不懂得现代主义意味着什么。丈夫律所的事务很忙,他在乌得勒支的家人对这些东西也不感兴趣。我只有通过姐姐去了解新鲜的事物。我们就在这间小书房里来讨论,这是真正属于我的房间。有时候里特维尔德也会来。”她和里特维尔德在交谈中加深了彼此的了解:“就像曾经的我一样,他正在经历一段困难时期。我已经从天主教的信仰传统中解放出来,可他还在他从小信仰的新教教义里挣扎,他需要摆脱它们的束缚。聊天的过程能够让他理清思绪。”

施罗德夫人原来的公寓就位于丈夫律所的楼上。应里特维尔德的请求,施罗德夫人曾在这处高大宽敞的住宅里为德国诗人库特史威特举办了一次聚会。此前史威特在乌得勒支的艺术和科技中心开过一次“达达之夜”的朗诵会,荷兰风格派的代表人物凡杜斯堡夫妇也有出席。正当凡杜斯堡先生发表演讲,夫人弹奏钢琴的时候,他们的表演被突然闯进来的一群大学生打乱了。史威特感到意犹未尽,就找到和风格派艺术家十分亲近的里特维尔德,希望他能够另外寻觅场所再举行一场活动。于是就在施罗德夫人的住宅里,这群艺术家度过了一个精彩的夜晚。

( 施罗德住宅内大量使用了固定家具,它们增强了空间的可视性与渗透性 )

( 施罗德住宅内大量使用了固定家具,它们增强了空间的可视性与渗透性 )

施罗德先生去世后,施罗德夫人打算开始新的生活。她最初的想法是在乌得勒支租一处更小更经济的住处,请里特维尔德进行改造。她计划只在当地再生活6年,等到三个孩子从学校毕业,就搬去阿姆斯特丹。最终合适的房子没找到,他们发现了一块都很心仪的空地。施罗德夫人决定让里特维尔德设计一栋新的住宅。

这栋住宅从规划之初就是与众不同的。它没有遵照常规的程序,业主和建筑师之间没有签署正式的设计委托书。施罗德夫人和里特维尔德彼此间充分信任,对住宅的建造同样热切:对施罗德夫人而言,她即将有一整座按照自己心意完成的住宅,而不仅仅是一个小房间;对里特维尔德来说,这是他第一个建筑项目。他可以将家具设计当中获得的美学理念延展到建筑创作中,进行从家具到室内再到建筑的整体设计,实现他的一个目标:“赋予未成形的空间一种意义。”

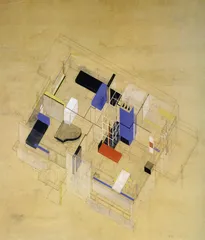

( 封闭的方盒子,这在之后的草图中得到了修正

)

( 封闭的方盒子,这在之后的草图中得到了修正

)

摩登女性的生活想象

他们选中的空地位于城市边缘的普林斯亨得利克兰街道旁。这里接近郊区,旁边紧挨一排“丑陋笨拙”的棕红色传统公寓。这块用地最大的优点就是从它可以眺望对面广阔的郊外,那是一片有着树林、牧场和运河的低地。当时这块低地属于荷兰旧有防洪体系的一部分,法律规定禁止在那里建房,因此他们估计这栋住宅会一直拥有良好的视野。

( 施罗德住宅第一版方案是一个

)

( 施罗德住宅第一版方案是一个

)

对于里特维尔德给出的第一版方案,施罗德夫人只瞥了一眼就否定了。这版方案里,房子仍局限于封闭的方盒子模式。里特维尔德做出了一层的功能分区,包括厨房、卫生间、洗手间和卧室,不过施罗德夫人并不感兴趣。她的直觉告诉她设计的起点应该是二层而不是一层,那才是她和孩子们主要的生活区域。“于是我们就讨论二层哪里能看到最美的风景和日出,设计从那个位置慢慢成形。”她后来回忆。这处房子更像是一处乡间的度假别墅,窗外的世界能让人把城市生活抛在脑后。它和施罗德夫人小时成长的环境相似。

施罗德夫人对二层还有一个明确的想法:她希望那是一个没有内墙隔断的开敞空间。“一次我帮朋友看小孩,她就住在一间空旷的阁楼里面。那是我最早开始想象这种生活方式的时间。” 她回忆说。事实上,后来为了通过当地的建筑审核,在里特维尔德呈交设计图纸时,二层就被写作“阁楼”。在抚养孩子的过程中,施罗德夫人的思考也逐渐成熟。“我曾三次离开丈夫,因为我们对抚养孩子的方式不能达成共识,每次我都看到女佣在那里照看孩子,父母和孩子应该尽可能多地接触……开敞空间就提供了这样的可能,孩子们能在父母的看护下完成家庭作业,还能随时参与到父母与客人讨论的话题中来。即便是激烈的攻击与争论,也是对孩子们有益的。”

( 1987年,施罗德住宅在重新装修后对公众开放,接待了许多参观者 )

( 1987年,施罗德住宅在重新装修后对公众开放,接待了许多参观者 )

1930年,施罗德夫人为《工作中的女性》这一杂志撰写文章时,再次谈到了她对室内空间的理解。这本杂志的主编是她的姐姐安,服务的读者群体是中产阶级女性知识分子。她们对艺术和教育理论更感兴趣,而不是在工作场所中的女性权益保护。就像施罗德夫人本人就没有在家庭之外的地方工作过,她是三个孩子的母亲,也是个寡妇,这让她更关注家庭内部生活。和同时代的许多进步女性一样,她深受瑞典女权主义者艾伦凯影响。凯的著作强调女性在养育子女和凝聚家庭成员方面的特殊能力。施罗德夫人的设想是把女性置于家庭中心的地位——这很像之后逐渐流行起来的家居设计,开放式厨房或者工作台被放置于中间位置,这样家庭主妇就能在忙碌时也能随时注意到房间里的动向。

除此之外,施罗德夫人还为房间设计提出了几条别的具体设想。虽然白天二层是开敞空间,但施罗德夫人希望能够安装滑动隔墙,夜晚降临时,她和孩子们可以在各自的房间里休息;每一个“房间”都应该有一个橱柜、一个洗手池和一个电源插座,这样家庭成员只要愿意就都能在各自的空间里烹调食物;住宅还应该包括一个室内的车库,因为尽管汽车还很少见,但可以预想有生之年总会拥有一辆。施罗德夫人是这栋住宅的“资助者、启发者与合作设计人”,接下来就有赖于里特维尔德通过对空间的感受和经验,将想象变为现实。

从红蓝椅到施罗德住宅

里特维尔德没有接受过正规的建筑学教育,小学毕业就在父亲的家具厂做工。在此期间,他参加过乌得勒支建筑师克拉海默办的夜校,以及乌得勒支艺术与手工博物馆组织的工业美术夜间课程。1919年,《风格》杂志刊登了他的两件作品——婴儿椅和扶手椅,这让他得到风格派的赏识。随着和风格派成员的交往,他的设计思想日趋明晰和完善起来。

扶手椅就是之后著名的“红蓝椅”上漆前的样式。它的独特之处在于构件之间的交接方式。一把椅子有13根方木条、两个扶手,一个座椅和一个靠背。各构件相互连接时没有用传统的平头销钉来接合,而是彼此交叠穿插,在上面或者侧面用暗榫来固定。“最大的好处是布置板条时更自由,这给予物体更多的空间表现,使它从结构束缚的平面中解放出来。”里特维尔德这样阐述。他的目的是创造一种可以让空间延续的家具,而不是像障碍物一样伫立在空间里。开放性的结构使得构件被简化为最基本的要素,这与风格派要素化的原理不谋而合。凡杜斯堡在《风格》杂志里评价里氏的作品:“新的室内设计用什么来代替雕塑?这些家具通过新的形式给予这个问题一个新的答案。椅子、桌子、柜子及其他使用物品都可以是我们未来室内空间中真正抽象的形象。”

1920年,里特维尔德和凡杜斯堡搭档,凡杜斯堡来做一所住宅的室内和色彩设计,里特维尔德负责里面的家具。他由此领悟了色彩在空间表现上的作用。1923年,里特维尔德将扶手椅发展为红蓝椅:所有条形框架都是黑色的,方形的截面是黄色,座板被漆成深蓝色,背板则是强烈的红色。通过色彩加强构件的要素性,这成为里特维尔德运用色彩的原则。如果再往前追溯,这种对红、黄、蓝三原色的使用偏好则是由于画家蒙特利安的“新造型主义”对风格派的影响。蒙特利安后期的画作都以垂直和水平线作为分割,以简单的原色配色,并刻意违反对称均衡的布局原理。蒙特利安认为三原色“是实际存在的仅有颜色”,水平线和垂直线“使地球上所有的东西成形”,所以将这些元素组织在某种理性的结构中,将会具有永恒的价值。

“当我获得机会能以红蓝椅的美学原则设计一座住宅的时候,我热切地抓住了它。”里特维尔德说。从色彩和线条上看,施罗德住宅就像是蒙特利安抽象画的三维立体版:房子外部大块的立面刷成了灰色和白色,起支撑作用的钢柱涂上了红、黄、蓝的原色,阳台栏杆和窗框都是简洁的黑色直线。里氏本来想用混凝土来建造房屋,施罗德夫人的资金却有限,住宅实际是一个玻璃、木头、砖头和钢铁的混合体,建在一个混凝土的地基上。由于色彩和亚光漆的运用,人们都忽略了立面上那些不同的材质,仅仅把每个立面当成不同色块的组合来欣赏。房间内部的地面和墙面,以及一些固定家具也配合以同样的原色以及黑、白、灰三色,从室外迈入室内会觉得非常和谐。颜色是和人们对空间的感知相关的。一进门的门厅,只有2平方米,但里特维尔德把地板和天花板漆成蓝色,门厅里通往楼上的半截楼梯漆成黄色,一下子就改变了视觉效果。

房子的空间设计和红蓝椅的结构有着异曲同工之处。在室内,里特维尔德按照施罗德夫人的嘱托在二层安置了灵活的门板和隔墙,又沿袭了之前在书房的做法,安排了多处与墙面结合在一起的固定家具。当隔板滑动到一边,这种设计就会让二层空间的可视性与渗透性表现得更加突出。

由空间内部向外部过渡部分的处理是施罗德住宅里的亮点。这栋建筑里一共有五组过渡区域:建筑的三个立面各有一组,东南角是一组,它们使空间在水平方向渗透;另一组穿过建筑的中心,通过天窗和楼梯井形成的空间在垂直方向渗透。二层房间东北角那处“消失的屋角”是整栋房子一处著名的设计:由两扇玻璃组成的角窗在关闭时形成一处90度的转角,开启时角部则没有惯常存在的窗棂阻隔视野,这样就可以最大限度地让施罗德夫人和室外的自然相接触,一栋封闭建筑的体量也因此而削减。里特维尔德在70岁生日的时候向大家发过一张感谢卡,上面画了三段自由的墙体,组成一个松散的字母R的图案:这组墙形成了内外空间,以及内外之间的过渡。通过过渡元素的设计而让空间能流畅延续的方法,成为里特维尔德标志性的建筑语言,在以后的作品中继续得到发扬光大。

施罗德住宅里还有许多设计反映出了里特维尔德对生活细节的关注。门厅衣柜里有两排挂钩,高的一排给大人,矮的一排给孩子,还有一个架子专门放孩子们的户外玩具;衣柜下面安置了一个小型的散热器,可以烘干鞋子和外套;考虑到施罗德夫人和子女主要是在二楼活动,底层的厨房有一个升降设施,食物准备好后就能传递到楼上的用餐区域;也是遵循同样的逻辑,在正门的旁边有个小圆洞,那其实是一根管子的端口,另外一端在二层的起居室里,这样有客人拜访时对着圆洞说话,楼上的施罗德夫人就能听见。看电影是施罗德夫人和那些艺术家朋友共同的爱好,尤其是那些在荷兰禁播的苏联导演拍摄的影片。里特维尔德在二楼中心区域做了一个多单元的储物阁,里面摆放了女性做针线活的物品、书籍,还有留声机和电影放映机。这些精妙又实用的设计或许可以理解为建筑师对委托人的体贴和深情,因为有些安排也在施罗德夫人的想象之外。

“怪房子”的岁月见证

1924年夏末,施罗德住宅完工,施罗德夫人带着三个孩子搬来了这里。她只从旧房子带来几件东西:一个燃气取暖器、一个浴缸、一块油地毡和一把椅子。经过一年多设计和建造的过程后,她和里特维尔德已变成了公开的情人,两人出双入对参加社交活动。他其实已有家庭,还是6个孩子的父亲。1954年,当妻子病故,他就彻底搬到了施罗德夫人这里,直到1964年去世。

住在这间房子里让施罗德夫人身心愉悦。“它有恰当的比例和足够的采光,每天我都感到精神焕发。”施罗德夫人说。这间住宅是两人思想观念的试验品,也在使用的过程中成为一个实验室,“供我们观察空间环境对人的作用”。出于功能性的考虑,里特维尔德使用色彩时将房间内容易弄脏的部位涂上深色,但楼梯附近的地面他却刷了白色,施罗德夫人感到不太满意,客人常常在那里留下黑色脚印。“对我们孩子来说是件很有趣的事情呢!按照母亲的吩咐,我们每次经过那里都要跳过去。”她的女儿菡长大后回忆。

这座房子有三个立面是独立的,另外一个立面和后面的老式公寓相连,彼此间形成鲜明对比。自建成后就经常有本地艺术家参观拜访,过路人也会驻足观看,品评一二。“每次客人来了,母亲就会让我展示那些推拉门的妙用。”菡说。那时孩子们都在,两个女孩,玛丽亚和菡共享一间,男孩宾纳特住在可以看到郊外的房间。当整个上层空间需要为家庭聚会或招待客人使用时,隔墙就全部打开,整个二层变为三面开敞的起居室,三张床这时就成为散落红、黄、蓝靠垫的长沙发。

施罗德夫人记得:“有一天菡放学回家,满脸泪痕的样子,和我说同学们都笑她住在怪房子里。”正如她设想的那样,“即便是激烈的攻击与争论也是对孩子们有益的”,菡长大以后成了荷兰历史上第一个注册女建筑师,后来在美国的大学里教授室内设计。她的一件经典作品是1962年在荷兰的奥斯特利玆为退休的单身护士设计的养老公寓。由于也安装了推拉装置,狭小的公寓房间一下子成了多功能的住宅。“室内设计要满足房间里活动的需要,而不能让主人活动反而受到房间的限制。这是我一个重要的设计观念,是在施罗德住宅的成长给我的启发。”菡说。

1925年,里特维尔德正式成为一名全职建筑师。他的办公室就设在了施罗德住宅的一层,那个未来要用作室内车库的地方,直到1932年事务所才搬到另外一处。施罗德夫人凭着她在室内设计方面的天赋和直觉成为他的工作伙伴。和所有刚起步的建筑师一样,他们最初的客户集中在亲戚朋友的圈子里。有的作品尽管是两人一起完成的,但施罗德夫人的名字并没有被提及。因为委托人不能接受他们的这种关系,就像里特维尔德有些曾经的好友也因他们的结合而渐渐疏远他们。除了施罗德住宅外,只有姐姐安在阿姆斯特丹的住宅改造、为荷兰画家凯斯凡东根建造的住房,以及施罗德对面盖起的联排别墅是在两人联合署名之下。这些住宅多少都能发现施罗德住宅的元素:以水平或垂直线条分割的外立面、室内外明亮的色块、固定家具、自由变化的隔墙、室内外过渡部分对于空间的延展等等。

“里特维尔德并没有打算去建一栋永远都存在的住宅,他认为一间房子的寿命就不该超过一代。我曾经问他,你设计了那么多房子,哪件作品你认为最重要呢?他回答,下一件。”里特维尔德的长期助手、建筑师贝蒂斯米尔德说。1963年,当一条高速公路从窗外的郊野横穿而过的时候,里特维尔德曾建议把房子拆掉,因为景观是他们当年选址时最重要的元素之一。施罗德夫人认为这栋房子对她来说意义非凡,坚持保留了下来。1970年,施罗德夫人把它移交给了新成立的里特维尔德-施罗德基金会,基金会成员包括施罗德夫人及其子女,还有一些知名的设计师、建筑师和历史学家,从此施罗德住宅成为公共财产。

1974年开始,在米尔德的主持下,施罗德住宅进入了修复阶段。如果要将这栋现代主义的杰作保留下去,修复是必须的,比如在建筑材料上由于没有使用混凝土,就出现了开裂的现象。米尔德的目标是,将住宅恢复成1924年建造完成时的模样。随着时间的推移,里特维尔德也在改变着自己的设计理念。受到极简主义的影响,他在重新粉刷墙壁的时候减少了三原色的使用,还去掉了一些具有雕塑感的东西,像一个黄色的多层橱柜。米尔德都决定将它们重新恢复:“因为那才是这栋风格派住宅刚竣工时的意义。它是一个跨时代的宣言:一种新的居住方式和生活方式。”

1985年,施罗德夫人以95岁的高龄辞世,她在这栋房子里面生活了整整60年。她的后半生都很快乐,她称这栋房子对她是“简单的奢华”。1987年,施罗德住宅对公众开放参观。如今走进去,就好像主人不在家的样子。

(主要参考资料:硕士论文《施罗德住宅及其历史意义研究》,作者项瑾斐;Gerrit Rietveld, by Ida van Zijl; Women and the Making of the Modern House,by Alice Friedman) 维尔德住宅夫人施罗德施罗德住宅共建里特家具设计师建筑