2014年诺贝尔文学奖:读莫迪亚诺,不必问流派

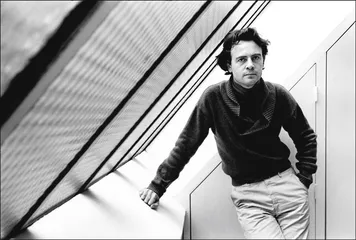

作者:孙若茜 ( 法国作家帕特里克· 莫迪亚诺 (摄于1978年)

)

( 法国作家帕特里克· 莫迪亚诺 (摄于1978年)

)

作为第15位获得诺贝尔文学奖的法国作家,帕特里克莫迪亚诺(Patrick Modiano)在当地时间10月9日下午的新闻发布会上说:“我想知道他们为什么会做出这样的选择。”从诺奖结果公布时业界传出的惊讶回音可以推测,这句话大概也早在众多专业人士脑中徘徊了。

惊讶声主要集中在两点:一是诺奖在2008年颁予了法国作家勒克莱奇奥,如此短的间隔后竟再次落户法国;二是莫迪亚诺的写作,无论风格还是内容,45年间一如既往,没有鲜明的异于传统的追求,也并非具有明显的政治性,似乎并不符合诺奖的口味。

这两点讶异全部来自对诺奖评判喜好的揣测失败,而并非针对莫迪亚诺作品水准的质疑。以莫迪亚诺的创作才华获得诺贝尔文学奖,并不让人意外,这是诺奖公布后绝大多数法语文学研究者相对一致的回应。“只要诺奖这次颁给法国作家,就一定会是莫迪亚诺。” “诺奖迟早是莫迪亚诺的。”这几乎可以代表中国法语文学研究者的众声。

诺奖之前,莫迪亚诺早已揽获法国文坛几乎所有重要奖项。2010年,他还获得了法兰西学院的德尔杜卡大奖。这个奖在欧洲几乎就是文学家的终身成就奖,在圈内往往被视为诺贝尔奖的前奏,奖金高达30万欧元,可能是诺贝尔文学奖之外奖金最高的文学奖项。

而莫迪亚诺在法国文坛的地位并不仅成就于奖项。很久以前,法国伽利玛出版社就将他列为最重点的作家之一,并在2013年将他的10部小说打包收入了著名的“Quarto”系列丛书。曾在伽利玛出版社任职7年的法国驻华使馆文化专员安黛宁(Delphine Halgand)对本刊说,虽然“Quarto”丛书封面柔软,内页的用纸也比较细薄,外观上与伽利玛的“七星文库”在装帧上用皮质封面、烫金装饰所塑造的“永恒经典”的形象相距甚远,而不得不被出版界自嘲为平民版、穷人版的七星文库,但其遴选作者的标准却毫不逊色。甚至几乎只收录已过世的作者作品,莫迪亚诺因其极高的文学造诣成为极少数在世时就已被列入的作家之一。

另一家同样重要的法国出版社——瑟伊出版社也得到了莫迪亚诺的授权,出版了几部他的作品。以至于每逢莫迪亚诺新书出版,都会成为法国出版界的盛事。大家明明知道他的书不管是风格还是内容都存在一种“同一性”,却每每都期待拥有他的新书。

法国当代作家奥利维埃亚当就在莫迪亚诺《缓刑》的中文版(上海译文出版社)的序言中提到过这种期待之情:“日子一天天过去,我跑去图书馆囫囵吞枣地读完了所有莫迪亚诺的作品。之后,我去圣米歇尔区的折扣店淘书,连着几个月省下饭钱,我渐渐补全了他的旧作,开始追他的新作:我翘首企盼着,几乎每年一部,此后从未爽约,他的新书没有让我失望过,恰恰相反,每每读完一本,等待下本出版的迫切之情就更甚,我迫不及待想要揭开那层薄纱。我们总以为会在下本书中做到这点,最后却发现还笼罩着另外的层层薄纱,人们急于亲自揭开,却无从知晓这最终是水落石出还是疑云渐浓。”

奥利维埃亚当的这段表述除了以读者的身份诉说心情之外,还指出了莫迪亚诺作品富有的“同一性”以及附着在其作品同一母题——“寻找”之下由悬念不断牵引的写作风格。只不过与真正的侦探小说不同,莫迪亚诺并不是要在故事的最后揭开悬念,而是相反地为读者留有余味。

由于他的家庭原因(他的妻子和女儿都是电影圈的人士,女儿同时还是作家),他与整个文化圈都有千丝万缕的联系。法国戴高乐时期最重要的政治家之一、前文化部长马尔罗是他的结婚证人。他本人还写过剧本、歌词、电影评论等,这也使得他的读者受众更为广泛。

从20世纪80年代起,莫迪亚诺的作品就开始被陆续翻译成中文出版,从《星形广场》、《暗店街》到《青春的咖啡馆》,已发行过十余部。最新的一本译作,是凭借译作《青春的咖啡馆》而获得傅雷翻译出版奖的译者金龙格所译的《夜的草》,这本莫迪亚诺2012年的作品的中文版预计在11月上市。目前拥有莫迪亚诺作品中文版权最多的出版公司上海九久读书人还将在同期陆续推出莫迪亚诺早期的经典之作《暗店街》、《8月的星期天》《凄凉别墅》等等。

10月2日,也就是在获得诺奖前一周,莫迪亚诺最近的新作《为了不让你在本区走失》被伽利玛出版社推出,依然在第一时间得到了法国各大媒体给予的高度评价。它讲述一名叫达拉甘的男子偶然丢失了一个地址本,有两人找上门来,送还给他本来已经没有多大用处的地址本。这驱使他重新出发,去寻找一个失踪的小男孩……不论风格还是内容都是纯粹的“莫迪亚诺式”。

所谓“莫迪亚诺式”,正如诺奖的颁奖词所说:“for the art of memory with which he has evoked the most ungraspable human destinies and uncovered the life-world of the occupation.”北京大学法语系主任、教授、傅雷翻译出版奖的评委会主席董强将其翻译为:“他以其记忆的艺术,展现了最难以捕捉的人类命运,重现了德军占领法国时期的生活世界。”他告诉本刊:“这一颁奖词极其贴切地概括了莫迪亚诺的文学特点和成就。值得注意的是,虽然只有两句话,却被大多媒体错误翻译了,会引起很严重的误导,其实里面既没有对记忆的‘召唤’,更没有对占领的‘揭露’。”

除此之外,“新寓言派代表作家”也是诺奖公布后我们所能见到的对莫迪亚诺的介绍中出现频率最高的说法,也由此引出一种质疑声:为什么诺奖会接连颁给同一文学流派的小说?那么,何为“新寓言派”?这个问题足以问倒法国人,哪怕是从事过出版、对文学有相当了解的人。原因是“新寓言派”这一说法仅主要传播于我国的法国文学研究界,它来自中国社科院外文所研究员、中国法国文学研究会会长柳鸣九先生的一部《法国文学史》。同属中国社科院外文所的余中先先生在柳鸣九之前也用过这一说法。它主要用来指称图尼埃、勒克莱齐奥、莫迪亚诺三人。

其实,这一说法也并非是国内研究者的自创,而是源于一部法国人自己写的现代文学史,作者叫雅克布雷奈。他在梳理法国1945到1978年的文学时,将这三个人放在了一起,并用了一个标题“新寓言”统领整个章节。法文叫“la nouvelle fable”。这里的“fable”,就是我们知道的拉封丹寓言、伊索寓言之类。然而,这一说法并没有得到大众认可,法国媒体没有大量运用,也没有得到作者自己的认同。勒克莱齐奥在2009年受邀来华时所接受的一次访谈中,就曾明确表示不愿被这样贴上标签。

“这三人中图尼埃年龄最大,严格讲,不能与莫迪亚诺和勒克莱齐奥一起说。批评家们一般都喜欢给作家贴标签。或者说,出于梳理的需要,给一些相近的流派一个共同的名字,以看出其共性。”董强解读说,“这个说法其实也是有一定道理的。因为相对于新小说而言,他们三个与众不同处在于故事之后,都有令人回味之处。简言之,新小说只描述表象,认为表象之后没有东西了。而他们三人的作品,总让人觉得有其他深意。而且,他们几乎都有一种神秘性。”

从另一个角度,董强也表示:“这种所谓趋同性,反而掩盖了他们的差异。勒克莱齐奥是一个面向世界的作家,莫迪亚诺是面向欧洲自身最深处的作家。这是他们最大的区别。他们都能获诺贝尔奖,当然是他们这一代的幸运,但说是同一文学流派获奖,则并不符合事实。”追寻影子后的真实——专访北京大学法语系主任董强教授

三联生活周刊:虽然莫迪亚诺的作品有着比较一致的高口碑,但获得诺奖依然让很多人意外,有评论称原因是他的写作常年来一如既往,不管是语言还是小说的观念上,似乎并不是诺奖的口味。你怎么看待这个问题?

董强:莫迪亚诺的作品特点是一开始就形成了一个完整的、独特的想象空间,一套属于自己的叙述语言,之后的作品仿佛是同一主题的不同变奏。这个对我们来说有点不习惯,其实,这在西方艺术中很正常。音乐中,巴赫的变奏曲非常有名。在绘画中,我可以打一个比方。大家都知道毕加索,也都知道爱德华·蒙克。蒙克的作品《呐喊》世人皆知。毕加索属于多才多艺,变化多端,而蒙克一辈子都是同一种风格,这并不妨碍蒙克成为全世界最大的画家之一。如果我们拿另一个作家,米兰·昆德拉与莫迪亚诺比,就好比前者是作家中的毕加索型的,后者就是蒙克型的。

三联生活周刊:如何理解他一贯地在写作“自传性”的作品,甚至像在接连不断地书写同一本书?

董强:自传这样一个体裁,应当放到一个更大的类型中去看,就是家族系列,就像一个“母主题”,所谓自传,就是写自己的家族。家族系列在文学中占很重要的位置,任何国家的文学都有。法国拥有良好的家族系列传统,我们熟知的大文学家左拉,以及其他的自然主义小说家龚古尔兄弟等等,都是写家族系列的高手。法国有过一个我国读者非常陌生的诺贝尔奖获得者,叫马丁·杜加尔,写过《蒂博一家》,好几卷,称为“长河小说”,也是典型的家族系列。甚至我们熟悉的另一位诺奖得主罗曼·罗兰的《约翰·克里斯朵夫》,也可视为“长河小说”的代表作。

第二次世界大战后,尤其是1968年的“五月风暴”之后,法国文坛不再出现以家族为系列的长篇大作,但是,这一传统依然存在。故事篇幅缩短,但“寻根”,寻“家族之根”的传统依然存在。莫迪亚诺的特点就是将时间长河压缩,变成简单的“父母-孩子”关系,并将原来的“时间之轴”转化为“空间之面”,于是就有了他对巴黎这座城市空间的不断探索,包括它的中心和边缘地带,被他称为“中性地带”的地方。他的主人公或叙述者总在这样的地带游荡,像幽灵一样,而游荡也需有个理由。追寻父亲、母亲的踪迹,就成为最好的理由之一。

三联生活周刊:他的作品一直涉及“寻找”,所“寻找”的是什么?虽然莫迪亚诺拥有犹太血统,但在他的作品中我们看到的不仅是对犹太人的同情,还会有讽刺。作品中这种看起来相悖的表达出现与他的个人经历之间有什么关联?

董强:我们一般说寻找“身份”:我是谁?莫迪亚诺的父亲是犹太人,但在“二战”期间他与盖世太保的关系一直不明朗,而且也正是由于这种不明朗,得以保全性命。小莫迪亚诺生活在一种悖论中:一方面,作为犹太人的后代,他同情犹太人的遭遇,对这一欧洲20世纪最大的“痛”和“恶”深感震撼;另一方面,他对自己父亲是否“清白”并不知情,感觉也许存在污点,涉及个人荣誉。所以,他像侦探一样探寻,并由家庭的命运,推及其他犹太人的命运,以及“二战”期间所有人的命运,从而产生共鸣。

当然,相对于其他家族系列作品,自传体小说还有独特的地方,就是叙述者“我”的真实材料与小说虚构材料的重合度究竟有多少。在这方面,莫迪亚诺的贡献是不小的。首先,他肯定受到了家庭阴影的重大影响。由于他父母从小对他缺乏爱,他跟一个弟弟相依为命。然而,这个弟弟早就夭折了,给他造成了很大的伤痛。他曾经表示自己早年的创作时为了“找回”弟弟。他的弟弟一直像是他的一个“影子”,而他的小说艺术的整个基调,就是追寻影子后的真实。他甚至为此而故意改变了自己的出生年月,改为他弟弟的出生年月……同时,父母的离异、放任,使他经常离家出走,在学校里也经常逃学。这种离家出走或逃学,在别人眼中,就是一种“迷失”或“丢失”。这在他的小说中经常成为一个主线:人物究竟是真的消失了,还是仅仅是在“离家出走”?或者反过来,离家出走,是否会真的造成永远消失的后果……

除了他弟弟的夭折,他父母在“二战”时期难以定义的处境和姿态,以及一直让他无法得知的生活真相,一直困扰着他。种种迹象表明,他父亲一定是与盖世太保有某种协定,才得以保全自己的性命,而且一直从事着黑市交易。他母亲是佛兰德斯人,作为演员,她在“二战”时期也为盖世太保的文化机构演出。所以,对莫迪亚诺来说,一个人的“身份”极难定义。不是黑白分明,而是具有长长的灰色地带,正邪难分,有着难以探究的深渊,从而使得每个个体都有某种神秘性。这种神秘性充斥了他的小说世界,激发人去探究,却又永无最终答案。

他与新浪潮的代表人物之一、著名导演路易·马勒合作编写的电影《拉孔布·吕西安》中的主人公就非常典型:拉孔布本来应该参加地下抵抗组织,结果却因为偶然的原因,变成为盖世太保工作。在爱上一位犹太姑娘后,他又选择了两人一同逃逸,最终去向不明。这部电影放映后,由于一反人们习惯的正义与邪恶泾渭分明的写法,在法国曾掀起巨大的争议,甚至导致导演路易·马勒负气出走。

三联生活周刊:谈到“寻找”,很容易让人想到普鲁斯特,甚至有评论称莫迪亚诺正是继承了普鲁斯特的文学传统。这种说法准确吗?

董强:这种寻找、追忆,肯定令人联想到普鲁斯特,因为普鲁斯特是现代小说中追忆的鼻祖。但是,普鲁斯特是完整的小说结构构造者、建筑师,他建起的是类似于大教堂的宏伟建筑。莫里亚克则是碎片型的、细小的、精致的。他的氛围更像卡夫卡。如果我们停留在法国传统中,那么,他更应当说是小说中的诗人,是波德莱尔的传人。

三联生活周刊:虽然具有很大的“同一性”,但是从莫迪亚诺早期的创作延续到近期的作品,是否也发生着改变?

董强:虽说莫迪亚诺似乎一生都在写同一本书,但无论如何,不可能完全同一。早期作品中,他的创作以幻觉、想象为主,以自己的家庭为主体,将自己的“回忆”延伸到了自己出生前。按照他自己的说法,他的“记忆在出生前就存在了”。“二战”期间,德军占领时期的巴黎、法国和欧洲,成为他记忆的“母体”。由于他并没有真正生活在这一时期,他的这些小说有相当大的杜撰,父母的生平故事仅仅构成想象的跳板。这方面的代表作有《星形广场》(1968)、《夜巡》(1969)、《环形大道》(1972)和《暗店街》(1977)。甚至有批评家将其中除《夜巡》之外的三部作品称为“占领时期三部曲”。正是这些作品,奠定了莫迪亚诺的声誉。

他的创作有另外一部分,其中自传元素大为增多。这一创作倾向在《户籍登记册》(1977)中开始最早出现(一般译成《户口簿》,但这一译法容易造成误解,以为法国有类似中国户口的东西),在《缓刑》(1988)、《夜半撞车》(2003)中非常明显,在《家谱》(2005)中达到最明确的表达。

由于他的青春时代处在20世纪60年代,他的小说在讲述这一时间段时,显得更加尊重现实背景,这在傅雷翻译奖得主金龙格翻译的《青春咖啡馆》(2007)中尤其明显。

可以说,从70年代起,这两种创作一直交织在一起。从这一角度看,他的创作中有一部作品,成功地将这两种倾向很好地交织、融合在一起:在《多拉·布鲁德尔》(1997)中,他从一个真实的“寻人启事”出发,追寻一个在“二战”期间走失了的犹太小女孩多拉,以及她父母的足迹。在寻找过程中,他渐渐将自己的命运与犹太人共同的命运完全结合了起来。从此以后,虚构性和真实性达到了真正的融合,而他作品的“公共性”也得到进一步确立。

三联生活周刊:莫迪亚诺的作品是对存在主义哲学的继承吗?与萨特、加缪相较,他作品中呈现的哲学理论是怎样的?

董强:我国读者往往一想到法国小说就想到存在主义和新小说,这是挺可怜的。但也难怪,因为对现当代文学的介绍很少。莫迪亚诺曾经注册学哲学,但后来辍学,专写小说。一定要知道,文学不是哲学。小说家有他的领地。萨特、加缪如日中天,莫迪亚诺当然不可能完全独辟蹊径,硬要说有影响,也肯定可以找到。他在得知获奖时,特意说了能与那些大作家比肩,真是意想不到,还提到加缪,指的就是这个。但他的创作是极其独特的,可以说独一无二,不可模仿。

三联生活周刊:作为傅雷翻译出版奖的评委会主席,你认为翻译莫迪亚诺作品的难点在哪儿,他的语言特点是怎样的?

董强:莫迪亚诺的语言极其简洁、流畅,而且相对简单,比勒·克莱齐奥要容易得多。但这种容易也是迷惑人的,因为就像是一些象征的东西,在看似简单之下,很难琢磨。他最难翻译的地方,还是在于那些专用名词的大量运用。因为专用名词,无论是地名、人名、商标等等,在拼音文字中,可以利用字母产生一些文字游戏的效果,唤起人们都熟悉的共同回忆。翻译成中文,就都没有了,或者需要加很多注解。打个最简单的比方,我们中文到现在还没有找到“iPhone”的最恰当的翻译和公认的汉语替代,就是这个道理。

三联生活周刊:就目前的中文译本看,是否充分反映了莫迪亚诺的叙事语言上的风采?

董强:涉及法国文学,我一般不读中文译本。现在作为评委主席,当成了职业,不得不看。我觉得他的语言感觉,从大体上,还是比较容易把握的,问题只会出在小地方,不是专业的人,还看不出来。我记得金龙格之所以得奖,是因为法国评委和中国评委都觉得莫迪亚诺就是这“调调”。

三联生活周刊:听说你在留学期间就与勒·克莱齐奥非常熟识,莫迪亚诺几乎是与其同时代成名的作家,是否与他有过什么交往,他给你的印象是怎样的人?

董强:莫迪亚诺与勒·克莱齐奥齐名,这两人可以说是法国1968年“五月风暴”之后现代文学的两座高峰。我到法国是在80年代末,正值这两位名声最高的时候。我记得,我在与勒·克莱齐奥见面后,回来跟房东讲起,他坚决不信,因为他是一般人心中的偶像,只能在电视上见到,我一个中国学生却被他邀去喝咖啡,简直是天方夜谭!

莫迪亚诺也一样。但与勒·克莱齐奥不同的是,他住在巴黎市中心。所以偶遇他还是有可能的。我住的是与他同一个区,所以可以在同一条街上与他擦肩而过。他以沉默寡言著名。当时法国最著名的电视读书栏目主持人皮沃——现在是龚古尔奖的评委会主席——采访他时,掐着表看,发现他说话几乎结巴,用了整整10分钟,才说全他自己的身份…… 文学作家诺贝尔文学奖暗店街2014诺贝尔流派不必诺贝尔奖亚诺翻译文学莫迪