2014年诺贝尔化学奖:注视纳米世界

作者:曹玲小时候,埃里克贝齐格(Eric Betzig)就反复告诉家人,他40岁时候会拥有10亿美元并获得诺贝尔奖。

对此他有一点乐观。40岁的时候,他既不是亿万富翁,也不是诺奖得主。今年10月8日, 54岁的他在慕尼黑开会时接到来自诺贝尔奖评审委员会的电话。这让他激动万分。“我的生活将会改变,我当然很高兴,但我也喜欢以前的生活。”他在接受媒体采访时说。

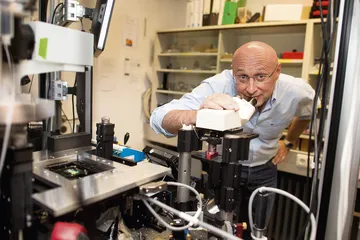

2014年诺贝尔化学奖得主、德国科学家斯特凡·赫尔

2014年诺贝尔化学奖得主、德国科学家斯特凡·赫尔

瑞典皇家科学院授予美国科学家埃里克贝齐格、威廉莫纳(William E.Moerner)和德国科学家斯特凡赫尔(Stefan W.Hell)2014年诺贝尔化学奖,以表彰他们在超分辨率荧光显微技术领域取得的成就。1873年,德国物理学家恩斯特阿贝(Ernst Abbe)提出,因为受限于光的波长,利用光学显微镜永远无法清晰显示小于0.2微米的物体,这被称为阿贝衍射极限。而三位科学家从不同途径成功突破了这种极限,他们发明的光学显微镜能够对纳米世界一探究竟,更清楚地看到单个活细胞的各种细节。

作为一个工程师的儿子,贝齐格早年的梦想是成为一名宇航员。“至今我仍能说出从‘水星计划’到‘阿波罗计划’每一个宇航员的名字。”他说。早年他在加州理工学院学习物理,1983年本科毕业时太空热潮已经结束。“我没赶上好时候。”他说。

随后,贝齐格在康奈尔大学获得硕士和博士学位,主攻应用和工程物理。在寻找论文方向时,他发现大部分话题都很无聊。他对两位正在制造细胞高分辨率图像的科学家感兴趣,但是细胞太小,光学显微镜无法分辨清楚。虽然电子显微镜可以达到纳米级的分辨率,但通电的结果容易破坏样品,所以没有合适的手段看清楚活细胞。

2014年诺贝尔化学奖得主、美国科学家埃里克·贝齐格

2014年诺贝尔化学奖得主、美国科学家埃里克·贝齐格

1988年他受聘于贝尔实验室。和同事哈拉尔德赫兹(Harald Hess)一起,他萌发出了后来获奖的思想种子。他的理论认为,光学显微镜可以检测孤立状态的单个分子,把图像叠加构成高分辨率拍摄。但是在当时,在成千上万分子中发现一个单个分子的技术并不存在。贝齐格感到焦躁不安,即便是进行非常先进的工作也明显死路一条。

同时,贝齐格的父亲一直试图让这位年轻的科学家到自己在密歇根的机床公司工作。1994年,他离开了贝尔实验室,用了近10年时间从事机械零件大规模生产,直到他发现他开始怀念科学本身。他明白自己简历上有7年的空缺,必须做出点什么来重回学术界。

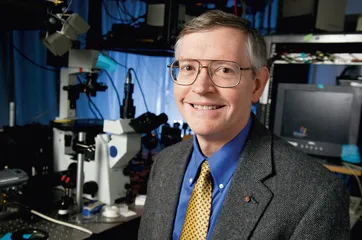

2014年诺贝尔化学奖得主、美国科学家威廉·莫纳

2014年诺贝尔化学奖得主、美国科学家威廉·莫纳

赫兹加入他的研究也是因为“思念科学”,他们一起琢磨新的想法,直到有一天两个人参观了佛罗里达州立大学麦克戴文森(Mike Davidson)的实验室。他们在戴文森那里见到荧光蛋白。“我们当时坐在机场,相互看了一眼说:‘那是缺失的一环。’我们必须做这个。”

贝齐格了解到其他荧光蛋白可以按照意愿打开和关闭,他意识到阿贝衍射极限可以通过获得同一区域的多个图像,每次让少量的分子发出荧光,叠加彼此的图像能够产生具有纳米级分辨率的图像。

另外一个诺奖得主威廉莫纳的工作启发了贝齐格后来的研究。1989年,当时在IBM研究中心工作的莫纳第一个测量了单个分子的光吸收。在莫纳之前,人们观测荧光分子时都是同时观测到几百万几千万个分子,得到的结果是其平均统计结果。

1997年,莫纳进入加州大学圣地亚哥分校,开始了让绿色荧光蛋白呈现彩虹中所有颜色的研究。他发现,绿色荧光蛋白的一个变体发出的荧光可被随意地开启和关闭。一些已褪色的荧光蛋白在照射 405纳米激光后能够被激活,再照射其激发光,比如488纳米即可重新发出荧光,这个方法称为光激活。他将这些蛋白质分散到凝胶中,并让它们之间的距离大于0.2微米的阿贝衍射极限。在常规光学显微镜下,可以看到单个分子的光,它们就像一盏盏带开关的小灯。

通过这项研究,莫纳证明可以对单个分子的荧光进行光学控制,而单分子显微镜某种程度上依赖于单个分子荧光性的开和关。

贝齐格得知,这些新的荧光蛋白来自美国国立卫生研究院下属国家儿童保健和人类发育研究所的詹妮弗丽萍科特施瓦茨(Jennifer Lippincott-Schwartz),贝齐格恳求使用她的蛋白质,她爽快地答应了。

2005年,贝齐格和赫兹在赫兹家的客厅开始了他们的工作。“赫斯没有结婚,这比乔布斯和沃兹尼亚克在车库里工作更舒服。”贝齐格指的是苹果公司的联合创始人。靠着赫兹在贝尔实验室保留的一些旧设备和每人2.5万美元的资金,两个月内他们手工制造了一台安乐椅大小的显微镜。

这项工作很快获得关注。当年10月,贝齐格从弗吉尼亚州霍华德休斯医学研究所珍妮莉娅法姆研究学院获得一份工作。因为新的实验室正在施工中,施瓦茨给他们提供了一个位于美国国立卫生研究院总部的旧暗室。他们把实验室从客厅搬到一个没有窗户、盒子般的房间里,收集数据的时候就轮流睡在水泥地上。2008年底,《自然方法》杂志报道他们的工作时写道:“接下来的整个冬天,贝齐格、赫兹和施瓦茨等人一直在那间没有取暖设备的狭小实验室里工作。”赫兹承认,自己与贝齐格对生物学的认识都不深。

仅仅过了一年,贝齐格成功了。他的研究团队将荧光蛋白与包裹溶酶体的膜耦合,并用微弱的光脉冲激活荧光蛋白,使其中的少量蛋白发光。由于数量少,几乎所有蛋白之间的距离都超过了阿贝衍射极限的0.2微米。每个荧光蛋白的位置都可以在显微镜下精确地记录下来。待荧光黯淡后,研究人员又用光脉冲激活另一小群蛋白,如此反复。通过重复扫描目标样本,并在每次拍摄时只让少量分子发光,最后把所得图像重叠在一起,贝齐格得到了具有超高分辨率的溶酶体膜图像。

舒尔茨还记得得到第一张显微图像时的情形。“他们当时非常激动……你根本无法看出那是什么东西,直到我看到他们将荧光图像和电镜图像叠加之后的结果才相信,我们成功了。我当时觉得这一切真是太神奇了。”

2006年,他们在《科学》(Science)杂志上发表了新的单分子显微技术——光敏定位显微镜(PALM),使用PALM可以清楚地看到细胞黏着斑和特定细胞器内的蛋白质。

虽然贝齐格的奋斗故事比较精彩,实际上德国物理学家斯特凡赫尔才是世界上第一位不仅从理论上论证了,而且用实验证明了使用光学显微镜能达到纳米级分辨率的科学家。他和贝齐格、莫纳以不同的方式突破了阿贝衍射极限。

20世纪90年代早期,赫尔着迷于挑战阿贝极限。他在德国获取了博士学位,但是被赫赫有名的物理学家告诫:“你不能和物理定律争论。”他发现芬兰土尔库大学一个教授支持他的想法,于是就加入了他的实验室。1993年,在翻阅一本关于量子光学的书时,一道灵感闪过。赫尔脑海里浮现了一个想法:如果使用一种合适的激光,仅激发一个点的荧光基团使其发光,然后再用一个面包圈样的光源抑制那个点周围的荧光强度,这样就只有一个点发光并被观察到了。赫尔给他的这项发明取名STED,即受激发射损耗显微镜。有了这个想法后,赫尔立即行动,冲进实验室进行相关实验。每当回想起当时的心情,赫尔都会觉得那是他科研生涯中最激动的时刻。

据《自然方法》杂志报道,那时候阿贝衍射极限理论仍然在学界占统治地位,许多物理学家对赫尔的理论都持怀疑甚至批评态度,他们将研究重点放在其他的成像技术上。尽管如此,赫尔还是在1997年与德国马普生物物理化学研究所签订了一份长达5年的合同,以继续他的STED研究。

1999年,赫尔将他的研究成果分别投给了科学界两大著名学术期刊《自然》和《科学》,均被退稿。当时两位杂志的主编都没有意识到他的研究成果将会改变整个显微镜领域。直到2000年,《美国国家科学院院刊》(PNAS)发表了他的科研成果。采用赫尔的STED技术,人们第一次得到了纳米级的荧光图像,他的工作由此获得了广泛的肯定。

2002年,他被任命为马普生物物理化学研究所所长,从此一直在此从事成像技术的研究工作。他所在实验室主页上写着:“我们是一个由物理学家、生物学家和化学家组成的团队,构思、开发和利用纳米级分辨率的光学显微镜,以推进自然科学进展。”

有了纳米显微镜,科学家他们能够观察分子如何在大脑神经细胞之间生成神经突触,可以追踪帕金森病、阿尔兹海默症和亨廷顿症患者体内相关蛋白的累积情况,还能跟踪关注受精卵在分化成胚胎时其内部蛋白质的变化情况。作为一个得心应手的工具,科学家们用它得到越来越多精彩的答案。 科学科普诺贝尔奖