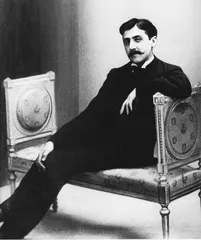

普鲁斯特

作者:驳静 ( 普鲁斯特 )

( 普鲁斯特 )

1912年秋天,已经出版处女作《欢乐与时日》(Les Plaisirs et Les Jours)的普鲁斯特,将他的一卷手稿送到出版人伽利玛(Gallimard)手中,希望得到其常识。当时,伟大的纪德离获得诺贝尔文学奖还有35年,也只比普鲁斯特大了两岁,却已经是个说话掷地有声的大作家,他随手翻到第62页,发现不过是不厌其烦地对一杯椴花茶作无聊的描述。以至于第二年,伟大的纪德即便是在那封堪称文学史上最著名的道歉信中,也还是不忍心地道出:“面对如此爱不释手的书,为何我又感到如此痛苦。”

彼时的普鲁斯特已经在巴黎社交圈浸淫良久,他一只脚跨入“容易使人沉溺”的聚会,或许已在期待使“美好时代”的另一只脚跨入“普鲁斯特时代”,而正是在诸如玛德莱娜勒梅尔(Madeleine Lemaire)等人的这些沙龙里,普鲁斯特与大文豪小仲马、法朗士等人是一个圈子的相识,而为《欢乐与时日》作序的后者却也跟都德的遗孀表示过完全看不懂他的第一卷书。

后来普鲁斯特带着手稿来到巴黎第七区,找上了在出版界初出茅庐的青年格拉塞(Grasset),自费出版了《追忆似水年华》的第一卷《在斯万那边》。

普鲁斯特借《追忆似水年华》第二部获得龚古尔奖后,《追忆》加入了人们口中那一类书的大军:太著名了以至于并不需要阅读都可以大肆谈论。对我们今日的读者而言,更比一个世纪前的不屑一顾者们有更多的理由,全部七卷的这本大部头,倘若将其视为一个整体——事实上作者本人会更乐见其成,因为他甚至愿意“整部出成单卷,分两栏印,中间不分段落”——很多人宣称读过,更多人宣称无法读完。有人说,除非遇到像翻译过该巨著的周克希教授那样的老人家,否则在谈论它时完全可以信口雌黄,因为反正在这部书上,遇到一个自认为权威以至于需要旁人在谈论时投鼠忌器的概率,大概小于在北京的万里晴空,遇见海市蜃楼。

《在斯万那边》出版10年后,伽利玛出版社又收到了一部小说。曾游历中国的外交官保罗克罗代尔(Paul Claudel)说这是(继《追忆》之后)一部令人发指的小说,而它的作者正是乔伊斯。显然,天才之间也会产生误解。当他与普鲁斯特相遇时,两个人对话仅限于对互相的疾病简单交换了几句意见,而他对《追忆》的评说“完美地反映在明晰流畅的韵文中”,也已是若干年后被追问时之语。

( 现代法国由法国本土与海外领地两大部分构成。科西嘉虽是地中海岛屿,却被视为属于“法国本土”。即便不是作为拿破仑的出生地,科西嘉也一直在法国历史上扮演着独特而不可或缺的角色 )

( 现代法国由法国本土与海外领地两大部分构成。科西嘉虽是地中海岛屿,却被视为属于“法国本土”。即便不是作为拿破仑的出生地,科西嘉也一直在法国历史上扮演着独特而不可或缺的角色 )

尽管在此之间,确实也遇到过某种程度上的“知音”,比如让考克多(Jean Cocteau)就认为,普鲁斯特的声音“抑扬顿挫,遵循夜与蜜的法则”,也把他对“追忆”的盲目、狂热以及无法自制看在眼里,考克多是彼时泛文化界里最老少通吃的人物,但是不要忘了,他的众多头衔里,当头的毕竟还是“诗人”。

除此之外,似乎还有孩子。本雅明用圣诞节的长筒袜来解释何为象征物——一个每个孩子都熟知的梦幻世界。他的意思是说,孩子们所理解的世界结构,与普鲁斯特梦境般的国度有异曲同工之妙。从某种程度上,这确实在印证最初纪德或许真的“有眼无珠”,他所认为普鲁斯特不过附庸风雅之徒,实际也承认这种编织细枝末节,回忆美好时代,并对其怀有乡愁的狂热回忆,“不只回避现实,还否定现实”。

所以本雅明在他著名的《普鲁斯特的形象》(The Image of Proust)中说,理解普鲁斯特的,肯定也不是法朗士,即便他最终承认其“讨人喜欢,绝顶聪明,有敏锐的观察力”,但事实是,这样一种流动的文字盛宴,以小说的形式纵横三千页,写尽了每一根头发的细节,却实在因为“故事没有要点”而令人无聊至极,并“与令人无法想象的出神连在一起”。

同是这部无聊到令人惧怕的书,一个世纪以来承受无数人的膜拜。普鲁斯特是今天法国大学里被研究最多的作家,有四分之一的博士论文与他千丝万缕阡陌相连。当一个人写下Proust时,轻轻一带加上三个拐弯,就成了Proustien这个意为“普鲁斯特迷”的词,区区三个字母,背后往往是几十年的时间痴迷。

这些研究者中,最权威的学者让-伊夫塔蒂耶(Jean-Yves Tadié)教授,从27岁开始,研究了40多年,恐怕是普迷中妈妈姆齐(Mamamouchi)式的存在。27岁那年他的姑妈去世那天,他在他祖母的沙发上,发现他丢失多年的儿时的毛绒玩具熊,也好像普鲁斯特偶然吃到泡在茶中的玛德琳娜(Madeleine)蛋糕时的记忆重现一样,他发现了《在斯万那边》,并从此一发不可收拾。

但像他这类陷入普鲁斯特迷恋的机缘巧合毕竟只是个案——似乎上天都注定他要成为普鲁斯特的子民。但有趣的是,日本人却对普鲁斯特抱有极大的兴趣,他们的狂热几有甚嚣尘上之势。他们在上世纪最后十年成立普鲁斯特研究社,如今已有近百位有影响的研究者,换句话说则是,普鲁斯特的子民,他们甚至出版了一本长达600页的普鲁斯特书信手稿目录,以至于在法国国家图书馆中,常常被翻阅、早已泛黄的参考册,也被称为“日本参考表格”。

当法兰西公学院的另一著名研究者安托万孔帕尼翁(Antoine Compagnon)教授在80年代前往哥伦比亚大学任教时,也在不久后催生出一大批普鲁斯特迷,这种由点及面的扩散方式是惊人的。人们口中开始念叨类似于“普鲁斯特主义”或者“普鲁斯特风格”一类的词语,但子民们对有些句子仅仅因为冗长、不知所云而草率被戴上该标签而不满,他们一面认为这多半不过附庸风雅之举,一面又认真总结起来,一个句子,总要带点拉丁文风,长则长矣却一定组织完整,还带有诗意的画面感,同时,还要有些喜剧元素和知识性内容。

几个世纪以来,人们已经习惯小说叙述者于故事的全知全能、无所不知,普鲁斯特却充当着一个观察者的角色,而这个观察者并非流离于故事世界之外,而是在当中有着定位极为准确的一席之地。法兰西学院试图从物理学角度,跨领域地理解这种小说创新——就如爱因斯坦相对论所描述的那样,完全客观的观察者只是个圈套,因为观察者与被观察者是相关的联系体,这种全方位观察、感知的系统却被另一种生活常态代替,而它竟然是睡梦。

于是世界一直说,普鲁斯特就是意识流,是非意愿记忆。当然是,《追忆》“时时刻刻在试图给一个人生整体灌注最彻底的意识”,但不要忘了,他揭示相貌、穿着、举止,他描述城堡内部的装饰、线条、壁画,其中与他所经历的沙龙岁月中的相像性不言而喻。他的身后,一大波汹涌而五花八门的继承者蜂拥而至。

普鲁斯特几乎无处不在,“像一场波及面太广的战争”,或者从另一个更好理解的角度去说,则是经济学理论中亚当斯密所说的“看不见的手”,为诸多文学领域的研究者提供理论支持。现代主义者在做文学批评时使用起普鲁斯特来毫不犹豫,精神分析论者的著作中普鲁斯特也可占一席之地,对解构主义的支持者们而言,更是“一大块厚实可用的黄油”,再仔细翻翻,性别甚而犹太人研究,也不放过普鲁斯特,他就像某些来自韩国的男神一样无孔不入。只不过,人们对普鲁斯特的迷恋已经持续超过了半个世纪,又上帝般给予每个有需求的子民以安慰。而这种安慰,来自精神上的体验也好,来自实物性的手稿展览也罢,莫若一种信仰者的特惠,好比手持贵宾卡的会员们,总能得到有异于普通人的高人一等感。 普鲁斯特