杜尚

作者:曾焱 ( 杜尚 )

( 杜尚 )

经常穿一件粉红色带有绿条子的衬衫,几乎不停地抽哈瓦那雪茄,很少出门,很少见人,既不看画展,也不去美术馆——这是杜尚晚年的经典形象,叙述来自美国抽象主义画家马塞韦尔。看过杜尚照片的人,会记住他嘴角上总有一抹不易察觉的优雅的笑意,略带一点点嘲弄。另外,绝对瘦削。这些都显示他是一个典型的法国人。

杜尚出生在诺曼底布兰维尔(Branville)市一个富有的传统家庭,家人关系温和而有教养。无论之后他的艺术多么惊世骇俗,他本人始终保持从小熏陶而来的法式绅士风度。他在年龄上和毕加索相差不过几岁,但毕加索属于20世纪上半叶的现代艺术,杜尚却被尊为“后现代之父”,因为他的艺术几乎超前了同时代人半个世纪:杜尚的出现改变了西方现代艺术的进程,尤其是第二次世界大战以后艺术的进程。他让“艺术”回到最朴素的梵文源头——“做”。表达异常彻底,将人生和艺术之间的界限无限消解。他在每件作品中隐藏的旨趣,以及纯粹个人的、远离社会性目的的生活方式,都具有超越时代的巨大吸引力。波普主义、偶发艺术、行为艺术、大地艺术,战后几代艺术家都受到杜尚指引。

杜尚无意成为那种“职业的、过所谓艺术化生活的”艺术家。20世纪第一个10年,青年杜尚曾靠近过立体主义,但团体的狭隘令他厌倦。于是他离开艺术圈,在巴黎市郊一家图书馆做了几年管理员,之后远走美国。在纽约他以教授法语为生,仍过着仅以好奇心和艺术发生关系的半隐居生活。为了好玩,杜尚为自己设计了一个终身游戏,也是他纽约阶段革命性的作品:身份置换。他本来想“变身”犹太人,但重新拥有一种信仰的过程有点麻烦,于是他选了“改变”性别。杜尚创造了一个“女性”——罗丝·瑟拉微(Rose Seravy),在各种公开场合扮成“她”的样子,比如参加朋友画展,去剧院看戏,并请超现实主义摄影家曼·雷为他拍摄了“作为罗丝·瑟拉微的杜尚”系列。这个“女人”也经常出现在他自己的作品中,名字都十分古怪,比如一个装有大理石方块的鸟笼装置被他取名为《为什么不打喷嚏,罗丝·瑟拉微?》。他看起来和这个“女人”雌雄一体,让她在自己的生活里存在了几十年,大有庄周梦蝶的东方哲学意境。1941年,在巴黎隐居十几年的杜尚宣布公开新作,说明仍是“由马塞尔·杜尚或罗丝·瑟拉微呈献或创作”。

杜尚在艺术中专注于独立审美与智力活动,诸如机械拟态图像、两性对立主题、高维几何,游戏性的物理学与现成品等等。他给《蒙娜丽莎》画胡子,在《三个标准尺度的终止》里重新制造尺度,这些都在嘲笑权威和标准。他要让绘画不像绘画,取消美,取消艺术的趣味,这些主张几乎是颠覆性的。最有观念影响力也争议最大的当然是1917年那件现成品《泉》:杜尚以现实中不存在的艺术家“R.马特”的名义,将一个白色小便池送到博物馆的独立艺术家展览上,展览委员会无论如何也不肯承认那是艺术品。而在这之前两年,杜尚在一把从商店买来的普通雪铲上面题写了一行字:“折断胳膊之前。”他为这类作品想好了一个名字:现成品。杜尚隐藏在看似偶发的行为后面的问题其实只有一个:确切地说,构成艺术品的是什么?或者,什么不是艺术?他的思考为艺术带来的自由如此广阔,而他带给艺术的争论也至今不绝。

在1923到1941年重新回到欧洲定居期间,杜尚给外界的印象是几乎不做艺术,沉湎于从小喜爱的国际象棋,过着职业棋手一般的半隐居生活。他为巴黎报纸撰写国际象棋专栏,甚至作为法国队队员参加了1935年的国际职业棋赛。杜尚这样看待下棋:“是一种视觉的和变化多端的游戏”,“其中没有任何社会化的打算,这是下棋的最重要之处”。1966年,杜尚80岁那年和法国著名记者卡巴纳做了一次长篇对谈。当对方要求他回顾一生最满意的事,他说,他感谢自己的运气让他一生基本上没有为了糊口而工作。“我没有感到非要做出点什么来不可的压力,绘画对于我不是要拿出产品,或要表现自己的压力。我从来没有感到过类似这样的要求:早上画素描,中午或晚上画草图,等等。我不能告诉你更多了,我是生而无憾的。”

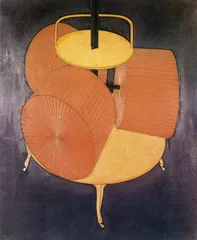

( 杜尚画作《巧克力研磨机》,1914年

)

( 杜尚画作《巧克力研磨机》,1914年

)