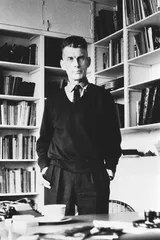

贝克特

作者:石鸣 ( 贝克特 )

( 贝克特 )

萨缪尔贝克特去世时,人们才发现对这位大师知之甚少。他一生注重隐私,像他的前辈偶像詹姆斯乔伊斯一样,躲避任何宣扬个人的场合,尤其是成名后,他对采访不留情面的拒绝甚至让他的经纪人尴尬,他不在无线电广播中讲话,也不在电视屏幕上露面,甚至人们无法确定他的长相。1969年获诺贝尔奖后,他表示接受奖项但不愿亲自前往瑞典领奖,以免需要出席公开仪式和发表讲话。他去世4天后,秘密葬礼举行完毕,才对外界公布他逝世的消息。他也拒绝公开讨论他的作品,或者给予阐释。他一生中只有过两本授权传记,一本出版于1978年,另一本授权时距离他的死亡不到一年,按照他的意思,在他妻子和他本人都过世以后才出版。

他出生于爱尔兰,入都柏林三一学院专攻法语和意大利语,21岁时因为交换项目在法国巴黎度过两年,返回都柏林完成学业后进入当地大学任教。然而爱尔兰的保守生活很快让他感到厌倦,他也不想在学术界发展,便在26岁时突然辞去教职,漫游英国、法国和德国,于31岁定居巴黎并在此度过终生。

贝克特第一次来巴黎是1927年,“一战”后,巴黎会聚了一大批文学和艺术天才,正是海明威笔下的“流动的盛宴”。在众多名人中,贝克特有幸结交了詹姆斯乔伊斯,乔伊斯比他大24岁,然而他们同为爱尔兰人,大学时都是修习法语和意大利语专业,对语言和文学有着相似的爱好,很快便成了挚友。但贝克特并未如传言所说那样,成为乔伊斯的秘书。作为一个“年轻伙伴”,他只是在乔伊斯视力下降时为他朗读。当时乔伊斯正在创作《芬尼根的守灵夜》,有一次,他向贝克特口述了几页构思好的内容,口述过程中有人敲门,贝克特便答应了几句。后来贝克特阅读正式文本时,发现口述被打断的那个地方多了一句他应门的“进来”,他很诧异,乔伊斯却表示,“就这样让它去”。

说乔伊斯启发了贝克特的文学志趣或许并不为过。贝克特第一篇正式出版的论文并不是众所周知的《论普鲁斯特》,而是讨论乔伊斯,并且收入了乔伊斯关于《芬尼根的守灵夜》的文集中。在乔伊斯的建议下,贝克特写了第一首诗《但丁……布鲁诺维柯……乔伊斯》。“我第一次碰见乔伊斯时,我根本没有打算要成为一个作家。”贝克特回忆道。

他对乔伊斯的崇敬使得他把后者的成就形容为“史诗性的、英雄式的”,并且意识到自己“决不能沿着相同的道路走下去”。他一开始采用英文写作,“二战”结束之后,他转用法文,理由是法语使他更少注重修饰和典故,更能够帮助他抵达叙述的本质,这种语言上的转换被认为是贝克特的个人解放,也是他与乔伊斯在文学传统上的彻底决裂。

( 1956年《等待戈多》在巴黎演出时的剧团成员,左二为贝克特

)

( 1956年《等待戈多》在巴黎演出时的剧团成员,左二为贝克特

)

1947到1952年是他的创作高峰期,他一生中后来最被称道的作品——一部剧本,三部小说——都是这5年间创作出来的。在写作小说三部曲之第一部《马洛伊》时,他创作了《等待戈多》,手稿上标示了这部20世纪影响最大、比任何其他剧本都启发了更多讨论的剧本是1948年10月9日到1949年1月29日之间写出来的。

对于贝克特来说,他写剧本是为了放松和消遣,在《等待戈多》之前,他还写过一个希腊文命名的剧本《自由》,但从未有机会上演。在写这两部戏时,贝克特从未有过真实的舞台经历,对他来说,写剧本就好像他酷爱的国际象棋:移动棋子,预测下一步形势的变化并立刻做出反应。剧本写好后搁置了4年才演出,其间加缪的《正义者》、尤内斯库的《秃头歌女》先后在巴黎首演,荒诞派运动渐成雏形,然而,《等待戈多》的加入一下子让“荒诞戏剧”名声大噪,《等待戈多》也注定成为这股时代潮流中最耀眼的明星。

在《等待戈多》之前,欧洲盛行的戏剧传统是自然主义,《等待戈多》之后,剧作家们发现,场景可以极简,场面花销可以极少,剧情设定可以脱离具体时空,人物性格可以是矛盾的,对话的发展可以是不合逻辑、无法预测的,吵吵嚷嚷的闹剧可以和悲剧杂糅在一起。

人们都非常关心“戈多”到底象征着什么,从贝克特那里却得不到答案,或者得到各种版本的答案,难以辨其真伪。其中有一个故事是,有一年的法国自行车年度巡回赛时,贝克特在街拐角碰上一大群人,他问他们在干什么,他们回答说“我们在等戈多”,说所有选手都已经抵达终点了,除了年纪最大的那位,他的名字叫戈多。贝克特的朋友们喜欢另一个故事,说是有一天贝克特站在巴黎一条街名含有“戈多”这个词的路上等公交车,那个地方是红灯区,一个妓女搭讪他,被他拒绝后生气的抱怨说:“你难不成还准备把自己留给什么大人物来销魂不成,难不成还想等待戈多?”

研究者们认为,《等待戈多》的创作反映了“二战”中贝克特因参加法国抵抗组织的运动为了躲避纳粹追捕一路从巴黎逃到法国南部的真实经历。在逃难中,贝克特如同剧中主人公流浪汉之一埃斯特拉冈那样,一直苦于脚疼和靴子的穿脱,而贝克特的朋友们则惊讶地发现两个流浪汉之间的对话方式与贝克特和当时的女友苏珊娜之间的对话方式非常相像。对于第一批观看这个戏的法国观众来说,最出乎意料的正是剧中的语言,完全是日常对话所使用的法语,这与法国人所熟悉的17世纪以来经由法国古典主义戏剧形成的文学传统大异其趣。在这个传统下,戏剧对话必须经过提纯从而成为艺术样式,然而,在《等待戈多》中,贝克特第一次展现了法语日常口语的简洁明了和直白。从这个意义上说,《等待戈多》是前所未有的。

然而,《等待戈多》会在接下来几十年里在全球范围内如此走红,是贝克特始料未及的。他并不喜欢自己的这个剧本,也不想因为这部作品而被人们记住,也许这就是他后来用诅咒的方式来谈论加之于他的声名的原因。在《等待戈多》后,他又写了一些广播剧和电视剧,1961年,他与苏珊娜结婚,完成了最后一个剧本《啊,快乐的日子》,讲的是一段漫长且并不总是愉快的婚姻,女主人公最后被埋进土里,沙土直高到她脖颈,她还在感叹:“啊,快乐的日子!”此后,他的作品越来越少,大多是断篇,内容晦涩消沉,读起来呆板乏味,全部的主题似乎都围绕着生命的徒劳和毫无意义。他最后的作品《骚乱静止了》是不足2000字的小说,1989年3月出版,首印仅印刷了200册。

贝克特自认为身份类似历史学家,是不光彩时代的记录者。“我没有虚构这个喧闹混乱的世界,它包围着我们,重新发现这一存在的可能就是睁开眼睛看看这纷乱的世界。”“贝克特式的”(Beckettian)已经变成了一个专门的形容词,进入正式词典,用来形容贝克特风格的极简、阴冷和凄清。阿多诺说,贝克特的剧作展现了人类文明在奥斯维辛之后的荒芜。 贝克特