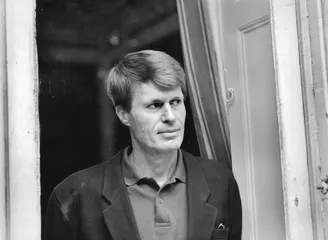

勒克莱齐奥

作者:董强

在法国,勒克莱齐奥(Jean Marie Gustave Le Clézio)的签名是固定的,把自己的名字让玛丽-格莱兹缩写为JMG,谁都不能写错,因为这就如同画家的签名,充满了个性和不可替代性。

习俗是非常强大的。涉及他的姓,我写了许多文章,在各种场合说了无数次,说勒克莱齐奥不能写成勒克莱齐奥,因为这样会被误读为克莱齐奥,但还是到处听到有人叫他克莱齐奥。一位作家,得了诺贝尔奖,却连自己的姓名的准确译法都无法保证,这也折射出跨越文化之难。

好在勒克莱齐奥是个随和的人。这一点,早在他穿着凉鞋,独自一人出现在北京首都机场之前,我就已经很清楚了:那时的他,得诺贝尔文学奖不到一年,为支持当时刚创办的傅雷翻译出版奖,应我之邀爽快地从韩国飞了过来。之前我们在巴黎圣日耳曼街区偶遇时,站在大街上就开始聊;等感觉到在大街上说话太不方便,还可以到我的书房继续聊;无需预约,无需准备。当我问他是否满意北京的酒店条件时,他说,他在韩国住的是学生宿舍,面对一面白墙,可以自由想象——这还是他自己主动要求的。

在那些跑到巴黎去寻找高贵的沙龙、三星米其林餐厅和奢侈品名店的游客眼中,勒克莱齐奥也许都算不上是个法国人。然而,了解法国的人都知道,他代表了法国现当代一种最为精髓的法国范儿。他的高贵是流在血液里的。

在诺贝尔奖的颁奖词中,瑞典院士们这样写道:“这是一位追求重新启程、诗意冒险与感官迷醉的作家,致力于探索主流文明之外和隐匿其下的人性。”连以没有文化出名的法国总统萨科奇,也诗兴大发,在给勒克莱齐奥的贺词中这样写道:“毛里求斯和尼日利亚的孩子、尼斯的少年、美洲和非洲沙漠的流浪者:勒克莱齐奥是世界公民、各大洲和文化的儿子。”

是的,向世界的开放,是现当代法国文学的一大特征。勒克莱齐奥最好地代表了这一倾向。同时,这一倾向具有深厚的法国“传统”基础。1967年,勒克莱齐奥以《诉讼笔录》在法国文坛横空出世的时候,批评家与读者们在他身上看到了三大文学思潮的影响:超现实主义(直接源自超现实主义的先驱洛特雷阿蒙),新小说(更接近娜塔莉萨洛特,而非阿兰罗伯-格里耶),存在主义(加缪式,而非萨特式的)。这些都是法国现代文学的主流。

勒克莱齐奥总是在追寻。一种源自浪漫主义的宇宙感,贯穿着他的作品。而人类学为他不断提供滋养。对他国文化的尊敬和好奇,让他时刻保持对西方文明的清醒。

这是法国优秀作家的一种共性。法国作家总是以他们的世界视野,以他们有时被人嘲讽、有时被人滥用的“浪漫”,关注着自身之外的世界,关注着人类命运,或者借用安德烈马尔罗最著名的小说标题:关注着人类的境遇。他们探寻被讥为“落后”的文明,寻找着工业社会与后工业社会时代西方世界以外的存在方式,以自身的创作与生活方式,继续实践着被兰波高度概括又因被昆德拉借用而广为人知的原则:生活在别处。

法国文学还有一个优良传统,就是对文风的追求,这一点从“七星诗社”开始,一直没有间断。到了现代文学更是如此。普鲁斯特、塞林纳成就了这方面的极致。对语言的注重,使勒克莱齐奥超越其他人,成为真正意义上的作家:即以文字表达世界的人。他的文字凝练、透明,被誉为“宛如金丝”,并因其在文体方面的成就,被法国读者选为“在世最伟大的法语作家”。这种语言上的追求,反而使他在被翻译时吃亏不少。这种对于语言像手工工匠、珠宝首饰制作工匠一般的精致追求,既是法国人的自豪,又使得法国文化很难像美国文化那么“大众”,而总显得奢侈、小众。笛卡儿的法国也许永远出不了一个南美的马尔克斯,但我们同样可以断言,《百年孤独》中那种变幻无穷、匪夷所思的巴洛克意象,也无法取代像普鲁斯特那样建立在完美的语言句式和小说结构上的整个世界。勒克莱齐奥追求字、词的音乐、催眠、驱魔效果,善于将人带入一种似梦似醒的境地,让感官出现全新的感受。以他一部较近的著作的名字《奥尼恰》为例。汉语版本译成了《奥尼沙》,这本身无可指责,因为这只是一个专用名词,而且是他自己发明的,是一个人物的名字。然而就这么一个名字,却也大有讲究。“奥尼”在古代的意思是“梦”,或者梦一般的事物或状态。“恰”这个音在法语里几乎不可能出现,只有在一些原始语言中才有,而且尾音可以拖得很长,有一种哈气的效果,好像加了一个省略号,隽永悠长,舌头略有摩擦,宛如舞曲中可以听到的“恰、恰、恰”的回音……这样一个名字,在西方语言的语境中,仅仅靠了三个音节,就既有古希腊、罗马文化的内涵,又有非洲、南美洲原始文明的味道。被译成“奥尼沙”,一字之差,作者的辛苦就在汉语中付诸东流了。他追求一种乌托邦的语言,追求人类婴儿时代、雏凤初鸣的语言效果。在他的世界里,人总是与宇宙融为一体,并在这种融合中,找到诺贝尔奖评委们所说的“物质与感官的极乐”:“夜色苍茫,夜凉如水,寂静无声。每晚入睡前,安东尼都会望着星星在天上慢慢亮起来。他觉得自己的瞳孔好像扩大了,空间之水通过他的瞳孔流进他的体内。”(《乌拉尼亚》)这样的例子在他的作品中到处可见。

像工匠一样立足于语言,如行者一般行走于世界,做“都市中的印第安人”,相信西方文明之外的多元文化,关注各种生活境遇中的人,发掘那些被遗弃或被遗忘的文明中的亘古价值:勒克莱齐奥以其文学创作和生活方式,实现着他小说中一个人物的梦想:做一个“寻金者”。

(作者为北京大学法语系主任、傅雷翻译奖主席) 齐奥克莱