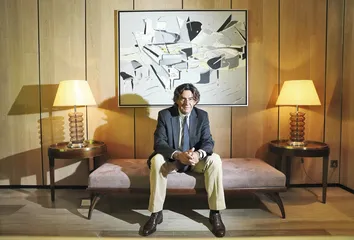

法国哲学家吕克·费里:什么是好生活?

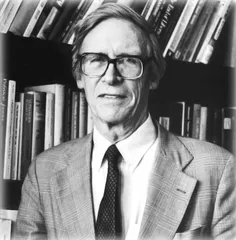

作者:曾焱 ( 吕克·费里

)

( 吕克·费里

)

吕克·费里在2002到2004年甚至还有过一段成功的政治生涯:51岁那年入阁希拉克时期的法国政府,出任青年、国民教育与科研部长。事实上,这位著名哲学家——2002年出版的《法国哲学史》称他为“最能代表新世纪的哲学家”——对政治长久以来都保持兴趣:自1994年起他就进入国家议会,在法国司法改革议题中担负重要角色。2004年卸任部长后,费里仍担任法国国务院社会分析董事会副主席,直至2013年。

“法国知识分子有从政的传统。”费里在接受本刊专访时,提到了夏多布里昂和安德烈·马尔罗的名字,前者是19世纪浪漫主义文学大家,曾在波旁王朝出任外交大臣,后者既为著名作家,也是戴高乐时代的法国文化部长。

在法国,吕克·费里的著述被媒体描述为“当下的哲学”。对于“当下”这个定语,可以理解为他对时代问题总有敏锐思考,或者,也在指他哲学思想的“切实可行”——在他最畅销的一本著作《什么是好生活》里,费里阐述哲学的终极目标时用到了这个词语。费里说,他认同另一位法国哲学家安德烈·孔特-斯蓬维尔(Andree Comte-Sponville)对哲学的定义——“思考生活,体验思想”,但他强调要补充自己认为十分关键的前提。“我们被感召着要思考的人生,以及我们采取某种哲学态度后即将体验的思想,既非日常生活也非日常所想,而是在人类意识到自己‘终有一死’这一前提下的生活和思想。”他认为当代哲学必须在道德、宗教的框架之外提出关于好生活的问题,对此他写道:今天的哲学往往被简化为,“论??”简化为与其词源学语义所揭示的主旨——“对智慧的爱”——相去甚远的评注。然而当它在希腊人中间发端时,哲学其实是被视为一种与对人生态度不可分割的智力生活。它的终极关怀就是“生活”,“人应当怎样生活”是哲学首要的问题。即便当它转向对物理学、数学或是逻辑等高深学科的探索时,其最终的目标仍是从中寻求一种能够真正为生命历程提供指引的(从字面意义上讲)“切实可行”的答案。

费里在思想界成名于上世纪80年代中期。1984?1985年,他和哲学家阿兰·雷诺(Alain Renaut)合作撰写了《68年的思想》,这本书出版后立刻引起争论,被学界视为对六七十年代法国后现代主义大师福柯、德里达等人的思想反击。之后他出版了《体系和批判》、《海德格尔和现代人》。连续几本政治哲学著述,让费里成为法国思想界的新生代人物,“对上一世纪的解构主义思想体系进行深入思考并对其不甚满意”的代表者。

至上世纪90年代初,费里关注的问题转向生态和全球化体系,他的《新生态秩序》被译成15种语言,并为他赢得法国的重要文学奖项Medicis桂冠。但他的哲学思考和观点成为一种法国社会的时髦和流行,应该还是在21世纪:2002年后,费里任部长期间也继续他对形而上学和宗教的思考,以一系列写作来探讨生命意义和自我超越,包括《什么是好生活》、《学会生活》、《爱的革命》等等。其中《什么是好生活》在法国发行量超过10万册,对于一本当代哲学作品,这真是令人惊讶的数字。

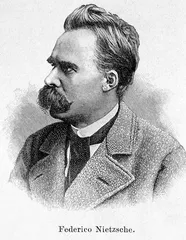

( 德国哲学家尼采

)

( 德国哲学家尼采

)

“解构一个问题不过是换一种方式来思考它罢了。”在《什么是好生活》里,费里沿着古希腊斯多葛学派、基督教教义以及现代哲学从尼采到弗洛伊德对什么是好生活的回答,试图探讨当下人们通往好生活的多种途径。正如他自己所声明的,写作这本书的意图并不是引导人们寻求关于好生活问题的终极答案,不是要寻求宇宙论、神学或者乌托邦的死灰复燃,也绝不是向唯物主义的诱惑低头,虽然表面看来似乎不得不这么做。“激发我写作本书的信念就是:西方正处在一种前所未有的变化之中,而我们尚未对此做出反应。这一变革如此出人意料,20世纪现有的哲学似乎都不足以界定其含义。”

他的一些观点极为契合现实中人们的处境,比如,他所指认的我们的“当下”:社会“成功”的幻影、围绕自我奋斗成功之人的神话和权力的假象所产生的狂想如此之强烈,它们几乎无所不在,以至于遮挡了我们的视线。在盛请我们自由行动和自我实现的名义下,我们的白日梦和当今世界的绩效崇拜对其寄予厚望并为之付出如此沉重代价的“成功”理想,难道不是正在迅速形成一种新型暴政?

( 德国哲学家K.O.阿佩尔

)

( 德国哲学家K.O.阿佩尔

)

但究竟什么是好生活?费里并没有给出答案。他只是告诉我们:从尼采开始,直到弗洛伊德、马克思、韦伯和海德格尔,这些显赫的思想家们一再向我们宣告“上帝死了”,并再三分析世界的世俗化,认为现代世界不可阻挡地走向毁坏及宗教繁琐程序退却的进程——从这样一个视角,或者部分地从这个视角,费里让我们看到自希腊以来,哲学家们对于好生活这一问题的各种回答如何逐渐变得人性化,又如何“饱受其折磨”。费里由此列出了在“当下”之前的四个主要阶段及其对应好生活的四种不同回应:

在“宇宙论”阶段,大部分古希腊哲学家如柏拉图、亚里士多德乃至斯多葛学派,都认为好生活以意识到自己从属于一个“外在于”并“高于”每个人的现实秩序为必需条件,人类绝非其主人和占有者。在这些思维方式中,哲学生活——沉思、实践和救赎——是美好生活不可或缺的条件之一。

( 德国哲学家哈贝马斯

)

( 德国哲学家哈贝马斯

)

在神学阶段,或称人格化的先验原则,“对于好生活问题的解答被放诸某种截然不同的先验概念之下。此时问题的关键不是在现实世界找到人类的自然位置,而是要把自己置于上帝仁慈的注视之下,并遵从对上帝纯粹且毫无来由的爱所赐予人类的各种法律”。

对于接下来的乌托邦阶段,费里认为从儒勒·凡尔纳式的科幻色彩到19世纪的爱国主义,再到马克思的共产主义理念,“世俗化和世界祛魅的破坏性逻辑终于走到了尽头。这就是19世纪下半叶的历史进程,尼采的远见比其他任何人的思想都闪耀着更加夺目的光芒”。

( 德国哲学家海德格尔

)

( 德国哲学家海德格尔

)

而最后的唯物主义阶段,在先验原则缺失的情况下,关于好生活的答案在费里看来变得更加难以预料,20世纪在他的定义里是解构一切的时代。“在全球化的消费主义世界里,好生活似乎不再与任何宇宙、宗教或者空想主义的原则有关,而只与权力意志相连——更确切地说,只与最大限度地强化个体自我的生存有关。在没有任何外在于个人或高于个人的参照物时,‘好生活’就意味着竭尽全力地活着,意味着个人不仅‘自由自主’,而且全身心地投入到自我选择的任何行为当中。??正是尼采以无比的高瞻远瞩预言,在宇宙论和宗教时代之后,权力意志的强化很快将成为现代人生存的唯一目的。”

费里自称不是唯物主义者,也并非宗教信徒。对于当下的人,他提出这样一条回应好生活问题的可能性路径——“人而神的人文主义”,即他所说的“第二次人文主义”。他认为,真理、善良、美德、爱意等价值虽然从宗教时代降落凡间,但并没有因此失去其神圣性。“诚然,我们不再像从前那样将宇宙、上帝、故乡或革命神圣化了,但是另一方面,人性则构成了一种对我们来说可与先前的超验主义神像相媲美的价值观。如果它真有几分道理,关于好生活的问题显然也将改辕易辙。”

( 美国哲学家约翰·罗尔斯

)

( 美国哲学家约翰·罗尔斯

)

在《爱的革命》中,费里提出,21世纪的哲学是基于爱意。“我所说的爱的革命,是指现代家庭的诞生改变了我们的生活,它根植于从包办婚姻到以爱出发的自由婚姻之过程。这种改变需要新的哲学,因为它不但打破了个体秩序,也打破了我们的群体关系,这就是我所说的‘第二次人文主义’。第一次人文主义是法律的、理性的,是启蒙和人权的,同时也是法国共和党人及康德主义者的。第二次人文主义却是一种基于博爱和同情的人文主义。”

三联生活周刊:你当年所反击的法国后现代主义,对全球思想界产生过很大影响。你认为如果谈论20世纪法国哲学,有哪些重要的名字?

吕克·费里:我认为在法国,海德格尔才是整个20世纪最重要的哲学家,而在“68年思想”中,最重要的显然还有马克思,那时法国知识界几乎所有人都是马克思主义者,或者不得不成为马克思主义者。但在哲学界及学术界,影响最大的还是海德格尔,他影响了福柯、德里达他们,他也代表了解构主义。这有点像艺术界的前卫主义,前卫艺术家发起大型的对传统艺术的解构运动,而在哲学界,他们想要打破的是启蒙时代思想,对传统思想进行解构。

我认为20?21世纪的法国哲学是完完全全德国化的,这是它最重要的一个特点。例如,德里达是海德格尔主义者,福柯既是尼采主义者也是海德格尔主义者,德勒兹是尼采主义者,拉康是弗洛伊德主义者,阿尔都塞是马克思主义者。因此可以说,上世纪五六十年代以来,法国哲学家基本是在做一件事情,就是把德国的哲学思想法国化。这也是我当时选择跑到德国去求学的原因。

三联生活周刊:你和阿兰·德诺被法国学界称为“康德主义的继承人”,“试图去复兴一种摆脱历史学的政治哲学”。你怎么看待这种评价?

吕克·费里:在世界范围内都有人因为反对“68年思想”而热衷于复兴18世纪启蒙运动思想,并出现过一股翻译热潮,其中包括了人们对康德的浓厚兴趣。美国最伟大的哲学家约翰·罗尔斯曾是康德主义者。哈贝马斯和K.O.阿佩尔,德国仍然在世的两大哲学家,他们也是康德的继承者。我将一部分康德的作品翻译到了法国,但复兴启蒙运动思想的努力并不是要回归启蒙时代,而是在解构了传统之后,重新思考人文主义以及民主制度的意义。

三联生活周刊:2002年后,你的著述跟早年方向好像不太一样了,比如你不断告诉人们《什么是好生活》、《学会生活》。探讨生命的意义当然是无数哲学争论的基础,但在我们这个时代,你有什么新的思考吗?

吕克·费里:贯穿我这些著述的最主要的思想,是“牺牲”。现在存在对“牺牲”一词的革命,指的是能为他者心甘情愿献出自己的生命,但不仅仅是在宗教意义上。“牺牲”最初源于战争,一般来说人们会为三个原因“牺牲”:为上帝,为祖国,为革命。在欧洲以及世界上越来越多的地方,这三种牺牲方式已经不再,但也并没有完全消失,取而代之的牺牲可能是为自由,为仁爱。当今世界唯一还存在的宗教牺牲可能就是伊斯兰极端主义,而在其他地方,越来越多的牺牲只是与人性相关,与爱相关。

在很长一个时期,音乐界的勋伯格,艺术界的毕加索,哲学界的尼采、海德格尔,他们其实代表着同一种思想方式,即破坏自柏拉图以来的音调、形象、理性和形而上学。伟大的解构主义者打破传统,而我提出的问题就是,在打破传统之后我们该做些什么?我们该怎样排除宗教的干扰,用世俗的眼光去看待“奉献”?从表面上看,我后期这些著述跟康德主义没有直接关系,但是我管它叫“第二次人文主义”——康德是第一次人文主义。

三联生活周刊:你的新书《破坏性创新》还是对这一思考的延续吗?

吕克·费里:不,它是个新的主题,关于对当今生活的理解。这是哲学的永恒主题,源于古希腊,关于人们如何理解他所生活的时代。这本书也涉及一些对全球化的思考。我的问题包括:什么在拉动经济增长?在现代社会,无论中国或是欧洲,是什么在促使人们购买,是什么促使企业发展?我的答案:创新。创新迫使我们不停地购买新产品,举个例子:苹果手机以惊人的速度更新换代,我手里是一个iPhone5,数据线接口与iPhone4不一样,这就迫使人们去购买新的充电器。不断创新,同过去决裂,这种现象出现在很多领域,无论是汽车、智能手机还是电视新闻、衣着时尚。艺术也是如此。在这种逻辑下所产生的当代艺术,是为了创新而创新,而购买者也可能仅在乎作品是否创造了新的现象。但艺术真的有创新就够了吗?创新是一件好事,它让我们活得更好、更舒适、更自由,就像现代人的寿命如今已经是18世纪人的三倍。但如果你对过去有留恋,无论宗教还是道义,或是你喜欢城市的某个角落,就一定感受过创新带来的遗憾,它存在于对传统事物的破坏中。创新也带来问题,尤其是对孩子的教育:我们应该用不断创新的思想来实施教育,还是向他们传授传统思想?

所以说,我基本写了两种类型的书:一种是对当下的思考,另一种关于什么是好生活。

三联生活周刊:法国经济学家托马斯·皮克迪(Thomas Piketty)的新著《21世纪资本论》正在全世界引发热议和争论。你对这本书有什么看法?

吕克·费里:我觉得这本书主要是在美国受到追捧。《21世纪资本论》中有让美国人津津乐道的两大观点:第一,经济将停止增长。但这对中国、印度而言是完全错误的。这本书的内容非常西方化,甚至有点过于以西方为中心。书中阐述的第二个观点是贫富差距正在拉大,但我认识的一些法国经济学家认为,这是个值得商榷的问题。

在西方,无论美国或者欧洲,如果经济停止增长就会出现很多问题,人们不得不在社会保障和生活水平上做出取舍,要么继续享受国家给予的保障,如失业保险、医疗保险、教育,要么减少或放弃社保来换取更高的经济增长和收入,否则人们的生活水平将不再提高。这是目前西方国家最大的政治问题,也是西方人关注这本书的原因。 法国生活吕克生活法国哲学哲学史什么费里尼采哲学家