想象力的市场:外资工业机器人企业在中国

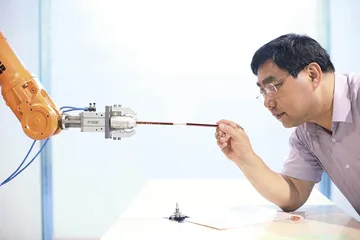

作者:王玄 ( 吉利汽车焊装厂生产科长李国坚

)

( 吉利汽车焊装厂生产科长李国坚

)

从汽车起步

闪耀着银色金属光泽的轿车顶盖从天而降,被空中输送线上的吊具精准地放置在焊好侧围的车身上。这时,焊线两侧身高超过3米、重过1.5吨的庞然大物开始行动,骄傲地挥舞着它长达2.2米的手臂,在空中划了一条90度的弧线,然后轻轻一停,手臂末端的焊钳枪头正落在顶盖与侧围的连接处。瞬间金花四溅,手臂按照既定的顺序移动着焊枪,10多个焊点打完,一辆三厢轿车的骨架就呈现了出来。

在吉利汽车位于宁波杭州湾新区的生产基地,焊装车间的总成线上,我看到了这些正在安全墙里片刻不停工作着的六轴关节机器人。40台机器人两两对位,每个机器人负责17至25个数量不等的焊点,将轿车的发动机、前后底板、两侧侧围、前围和顶盖焊接定型,每个工位只需要100秒。焊装厂生产科长李国坚告诉我,在手工造车的年代,至少需要2个焊接工人同时工作,才能勉强与一台机器人的完成速度持平。

庞大的机器人精准的定位和机械臂运转的高速让我觉得既惊喜又有些畏惧,大概每个人第一次看到工业机器人在汽车厂如何工作时,都会有相似的难以置信之感。库卡机器人(上海)有限公司首席执行官孔兵仍清楚地记得90年代初在意大利菲亚特公司,他第一次看到豪华轿车蓝旗亚自动化生产线的场景。上万平方米的焊装厂有些冷清,几名工人在总成线旁巡视维护,一排排工业机器人整齐地列着队,360度扭转着它们的身体,伸长机械臂搬运着一块块冲压后初具形态的钢板,再打上上千个焊点,最终形成完整的汽车车身。

当时作为设备工程师的孔兵是去意大利学习如何使用机器人的。90年代初,他所工作的南汽引进了10余台关节机器人,用于依维柯汽车的总成焊装线和侧围车身焊装线。在冲压、焊装、涂装和总装四个汽车生产的工艺流程中,焊接水准对汽车质量有着重要的影响,机床、机械手等自动化设备无法替代,十分耗费人工。因而,工业机器人的应用也是从这里诞生和起步的。

( 库卡机器人上海工厂于今年初投产,预计2015年产量可达5000台

)

( 库卡机器人上海工厂于今年初投产,预计2015年产量可达5000台

)

现在已成为汽车制造业顶级机器人供应商的库卡公司,在上世纪60年代时,尚以服务于汽车工业的焊接设备和技术而闻名。1961年,世界上第一台工业机器人Unimate在美国通用汽车的生产线上出现,随后传入欧洲。即使当时的库卡拥有着优质的焊接设备,使用这些设备进行手工造车,依然不能满足迅速扩张的汽车工业规模化生产的需求。1973年,鉴于汽车工业对高性能可靠机器人的需求,库卡研发了第一台焊接用工业机器人,开始向自己的汽车客户们进行推广。借由德国汽车制造业的繁荣,这家焊接设备制造商成功转型成为工业机器人企业。

库卡进入中国的第一台机器人也在汽车厂。1986年,通过香港的展销会,作为礼物赠送给一汽集团。对于当时的中国车企来说,工业机器人更像是一个新鲜的玩具,只有一汽、南汽等个别实力异常雄厚的国企才能在成本无虞时买来试验一番。

库卡机器人(上海)有限公司首席执行官孔兵

库卡机器人(上海)有限公司首席执行官孔兵

1994年,ABB机器人业务单元中国区负责人李刚还是初入公司的基层销售工程师,他跟着机械工业部组织的调研团,到访全国数十家主要汽车厂商,了解机器人市场。老总们说的话都差不多:中国人工那么便宜,不可能用机器人来代替。

机械工业部做市场调研,是希望推动机器人合资公司的成立,以此来促进机器人产业和汽车工业的共同发展。孔兵记得南汽和柯马、东风和库卡都有过做合资企业的打算,但即使认真地谈了几轮,最后也不了了之。

( ABB机器人业务单元中国区负责人李刚和ABB六轴关节机器人

)

( ABB机器人业务单元中国区负责人李刚和ABB六轴关节机器人

)

“当时国内基础工业水平有限,比如材料铸件、精密铸造、电气设备,真正做起来的话,当时的成本不比国外便宜。而且客户在哪里?市场在哪里?只有一些汽车厂。即使是成立很早的合资公司,也是手工制造为主。”孔兵说。

1995年前后,ABB、库卡、安川、发那科四大机器人制造商几乎是在同一时期进入中国市场,销量从每年几十台上升到百余台,客户在逐年积累,仍以汽车制造商和汽车零部件供应商为主。

上海成了这些跨国公司在中国的落脚点,现在也是中国工业机器人市场最重要的中心。“上海是一个传统的工业城市,同时又具备很好的开放性。”在孔兵看来,上海是一个自然而然的选择。这里集中了当时中国最好的外资、合资和本土汽车企业,是机器人的天然市场。

城市的工业传统和工人素质也让人印象深刻。“改革开放以前,中国人买个家电、家用设备,缝纫机、自行车、暖水瓶等等,最好的都来自上海。”孔兵回忆,1989年,他坐卡车从南京到上海出差,卡车进上海时还是清晨五六点,天光微亮,匆忙的产业工人们已经赶着公交车去上班了。“可能要从闵行赶到杨浦,哪有说现在地铁半个小时、一个小时就能到的,要倒多少趟公交车、要走路,但是上海的工人素质已经很高,说8点钟上班,我一定要在8点钟之前到。但在中小城市,相对来讲就比较容易,我记得当时无锡有规定,如果你的工作地点离家超过半小时,有理由调换工作,这在上海不可能。工人们的纪律性,保证了他们能够做出高质量的产品。”

因而在库卡制造智能化、自动化、高科技机器人产品的工厂里,反而看不到期待中“机器人造机器人”的场景。一台机器人的组装需要经过清洗、基座组装、机械手组装、喷涂四大步骤、12道工序,全部由40位装配工人人工完成。相关专业中专以上毕业生进入工厂后,不进行统一培训,而直接由师傅在生产线上带教。依赖工人素质的手工生产方式与产品所代表的工业自动化方向,形成了一种有趣的反差。

变化中的市场

吉利杭州湾基地的焊装厂厂房有2万平方米,40台工业机器人的总成线位于厂房最中央,在它的左右两侧,各分出了两个区域,是发动机、前后底板、侧围、前围上部和顶盖的分成线。总成线按照95至100秒的工作节拍焊接车身时,分成线同时进行着车体各部位的焊接,并源源不断地向中央输送。

20多岁的年轻人手拿焊枪站在发动机线的工作台前,分成线上的所有焊接,全部由他们人工完成。将枪头放在熟悉的位置上,不到一秒钟,一个焊点就完成了。之后他们用双手搬起铸件,放到下一个工作台上,检查焊点是否牢固,进行补焊。一个人负责1至2个工位,53个工位的发动机线,共有39名工人。他们头也不抬一下,每天在两个工位之间往返成百上千次。整个焊装厂现有工人300余人,9月下旬订单增加,工位上要多加一班人手,新招工的100余人马上就要进厂了。

主管机械的生产科副科长陈少良是个直率的年轻人,他并不掩饰自己对那些自动化程度更高的车企的羡慕。“网上有宝马工厂的视频,宝马7系,从冲压到涂装,工厂里面只能看到打扫卫生的人。”他告诉我,机器代人,不仅意味着节约成本、解放劳动力,让工人们去做维护、保全和打扫等更轻松的工作,从企业的角度讲,机器人的精度、力度、运行轨迹通过控制系统来保证,产品的一致性会更加符合标准化生产的汽车工业的质量要求。

“焊装厂全自动化大概需要270台机器人,最高工作节拍能达到60秒一台,以每台成本50到100万元计,一个焊装厂就需要上亿元。”这笔账,尚未包括机器开动后,厂房的耗能和设备的维护成本。机器人的应用,在本体之外,还有一整套的解决方案,工厂的生产模式会随之改变,总成本肯定是千万级起算,上不封顶。陈少良听说,某外资机器人企业最近交易了一笔5亿元的大单,对吉利来说,这样的订单有些可望不可及。虽然已经是国内车企中的佼佼者,吉利在机器人的应用上,仍需要精打细算。

与吉利相似,需要在成本和投资回报上细致考量的企业,外资企业在国际市场见得并不多。在他们的用户目录中,更多的是宝马、奥迪、大众、福特、通用等汽车业的百年老店,或是宝洁、可口可乐等行业先驱。财大气粗的巨头们往往会不计成本地为机器人投入,只要能提升生产效率,为企业带来长期收益。而中国的本土企业,资本不够雄厚,投入有限,期待的成本回收期较短,两三年是常态。

在这样的用户期待下,ABB在中国市场的拓展遇到过一些困难。几年前想推广滚边机器人,客户们多有迟疑。因为曾有企业做第一个吃螃蟹的人,购买了日本厂商的机器人,自动滚边的精度、平滑度还不如人工作业,试验失败,机器人搁置一边,业内也不愿多试,怕再做了亏本买卖。

“每当一个新鲜事物出现的时候,都有一个市场培育的过程。任何一家企业对成本都会敏感,我希望大家能够转变这个观念,不是只关注成本,而应关注这个产品和解决方案能够给你带来的价值。”李刚热衷谈论这两年最让ABB感到得意的与苏泊尔的合作,这是他眼中工业机器人为企业带来长远价值的范本。

2012年,以炊具为人熟知的苏泊尔进入卫浴领域,在核心产品水龙头的制造上,他们遇到了一点问题。不锈钢水龙头抛光是一道重要工序,此前主要采用人工抛光,工厂里每天有逾千人为这道工序工作,但不锈钢的硬度高于铜,抛光难度更高,效率较低。而抛光产生的工业粉尘会接触工人的皮肤,进入呼吸系统,虽然身着全套的加厚防护服,也无法完全避免这些健康威胁。年轻的劳动力们越来越无法接受这种苦脏累的活计,数千人的招工计划面临困难。

苏泊尔卫浴向ABB提出的需求是,机器人能够取代人工,提升原有的生产效率。ABB提供了175台轻型机器人,负载10余公斤,重复定位精度可达0.06毫米,相较于用于汽车厂的重型机器人,它行动更轻便、更准确。规模化应用了一段时间后,苏泊尔发现,在同样的生产效率之下,水龙头单件成本没有因为高技术产品的应用上升,反而下降了30%。

除了在本土市场另辟蹊径,外资企业也希望能将更多自己在本国的优势领域带入中国。大约10年前,法国施耐德电气开始研发和制造工业机器人。他们没有加入关节机器人领域的激烈竞争,而是依托较为深厚的食品饮料行业的客户资源,专注于开发适合食品饮料行业分拣和包装的并联机器人。

“在欧洲企业的工厂,你会看到他们如何分拣和处理海鱼。通过外部传感器,并联机器人会非常快地把鱼按大小区分。之后对鱼进行加工处理,机械手末端安装相应的工具,将鱼的肚子划开,清理内脏。进行冰鲜处理后,按照尺寸将冰鲜海鱼装箱。”庞邢健是施耐德电气工业事业部OEM销售副总裁,他描述的场景,目前正在中国的食品饮料业越来越多地发生着,究其原因,是近年来中国消费者对食品安全的追求,促使企业采用更加高效和安全的生产方式。“欧盟对食品安全认证有很高的要求,我们的并联机械手必须符合这个要求。你可以想象一下,如果机器人质量很差,使用过程中的机械磨损会产生工业碎屑,从机器人上掉落到食品包装里面去,万一被消费者食用,会是非常大的灾难。”

国际机器人联合会新近发布的2013年市场数据显示,从应用行业来看,外资企业机器人一半应用于汽车行业,而在库卡和ABB,这个数字近60%。孔兵说,库卡从汽车起家,但他们希望将汽车行业与一般工业的应用比重调整为1比1。这不会是一个一蹴而就的过程,但中国市场中的各行各业都在发生着变化,卫浴、食品等以往想象不到的领域,机器人也做起了细活,更多的应用,也许取决于我们的想象力。

外来的机器人更会做工吗?

陈少良从郑州大学机械加工专业毕业进入吉利时,杭州湾基地的工厂正在设计筹备。焊装车间已经确定要上马40台工业机器人,数量是宁波北仑旧工厂的两倍。橙红色的ABB机器人第一次进厂调试的时候,陈少良站在二楼俯瞰着它们充满力量地挥动手臂,作为一名工科生,他对新机器、新技术产生了本能的好奇和兴奋。空闲时,他就在主线跟着ABB工程师,观察控制器,这样一个普通的人机交互编程界面,似乎并不难操作。工程负责人看到他天天在这里研究,就教他操作,讲解系统原理和一种名为Rapid的编程指令,使他成为了工厂中最初一批机器人维护者。

2012年秋冬时节,陈少良开始每晚下班后都留在厂房内,不断地测试这些焊接机器人每一个焊点的位置,然后在示教器上对原有的程序一句句地修改。ABB提供的软件包应当是足够好的,毕竟凝聚了他们在汽车领域多年的经验。但陈少良认为,与机器人朝夕相处的人,才更懂得机器人的工作是否精确、高效。他用了近一个月的时间,完成了所有机器人和配套设备的调整,焊装车间的生产节拍从140秒提升到了110秒。调整后的生产节拍恰好跟上了后续涂装车间的速度。以往,因为生产速度慢,下午15点钟时,运输线上已经没有了焊接好的白车身库存,涂装车间的机器空驶运转,每小时的能耗成本高达5000元。ABB的工程师也惊讶于陈少良的效率,而示教器里的编程,与初时比较,可以算是面目全非了。

有些时候,外资企业的用户们似乎会感到“我的机器人供应商不够了解我”,那些企业也会像陈少良一样,从自身出发,寻求期望中更好的解决方案。

工业机器人领域近两年最广为流传的一则消息是富士康的“百万机器人计划”。富士康在工厂里应用机器人本身并不新鲜,大约从2003年开始,ABB和库卡都成为了它的供货商,代工厂中的上下料、搬运、码垛和打磨已经部分实现了自动化。但是美国广播公司主持人比尔威尔第一次被获许带着摄像机探访这座神秘的大工厂时,他看到的仍是密集的工人用双手将薄薄的塑料膜准确无误地贴在苹果手机的屏幕上。

ABB和库卡不愿对自己的老客户作过多评论。上海新时达机器人公司副总经理周朔鹏从业多年,他向我分析,和富士康一样,对机器人的应用有着特殊需求的企业并不在少数,格力、比亚迪都在尝试。也许是外资大企业模块化的解决方案无法满足他们的个性化需求,但也有另一种可能,这些有着独特、隐秘工艺流程的企业不愿将自己的核心工艺暴露给他人,这对企业利益不是一种好的保护。

在另一方面,掌握着核心技术的外资企业也承认,即使他们在不断研发更加智能化的新产品,在某些精细工作上,机器人不可能取代人工。典型的例子是汽车厂的总装车间,需要进行汽车内饰的装配,每种车型都有不同的座椅、音响、方向盘等诸多细节需求,必须由人工来满足。“机器人的柔性再高,也没有人的柔性高。”周朔鹏说。

让柔性机器人和更具柔性的人工相互配合进行生产,似乎是一个不错的选择,而这恰恰是广泛应用的六轴关节机器人的局限所在。李刚介绍,ABB新近研发的14轴双臂机器人希望打破人机隔离的生产模式。从外表上看,它更具人形,像极了我们在生活中熟识的服务型机器人,通过内置传感器和控制器的控制,可以对外部环境有更敏锐的反应,避免使人受到伤害。这款预计在明年投产的14轴机器人,它能应用于哪些领域?会有市场吗?现在看来,一切都是可以想象的。

(实习记者祝童、杨韵仪对本文亦有贡献) abb库卡机器人库卡外资工业机器人想象力工业市场应用市场企业机器人中国