理查·斯特劳斯的《查拉图斯特拉如是说》

作者:朱伟 ( 王健在演奏埃尔加《E小调大提琴协奏曲》

)

( 王健在演奏埃尔加《E小调大提琴协奏曲》

)

今年是德国作曲家理查斯特劳斯(1864~1949)诞辰150周年,国家大剧院管弦乐团有一个“理查斯特劳斯的生命之歌”系列音乐会,8月30日,我听了其中的第二场——由吕嘉指挥理查斯特劳斯的交响诗《查拉图斯特拉如是说》,上半场还有英国作曲家埃尔加(1857~1934)的《第一号威风凛凛进行曲》以及王健演奏的埃尔加《E小调大提琴协奏曲》。

我一直觉得,音乐史上对许多伟大作曲家都认识不足,理查斯特劳斯也是其中的一位。他被贴上的标签是“晚期浪漫主义”,或者说“浪漫主义的尾声”。他比瓦格纳晚出生半个世纪,与马勒、德彪西、西贝柳斯是同时代人(马勒只比他大4岁,但马勒于1911年早逝了;德彪西其实比他大两岁,也于1918年早逝了)。他与马勒,其实都是在瓦格纳之后,并未像德彪西那样走向相反方向,而是进一步发展了浪漫主义。马勒与理查,在音乐表现力与对人性思考上,都将浪漫主义推向了“后浪漫”,但人们似乎更能共鸣与马勒的倾诉,却很难体会理查更深入的思考。也许是理查斯特劳斯管弦乐作品中的标题给他的音乐帮了倒忙——人们往往会通过他自己确定的标题与每部分说明去对照其音乐,导致的是其实丰富内涵的简单化体会。奇怪的是,人们往往热衷于对芬兰作曲家西贝柳斯(1865~1957)叙述式交响诗的歌颂,却视而不见理查斯特劳斯思考得更深的音乐能力,认为他的标题作品只是李斯特交响诗风格的衍生品。我读那个美国人C.勋伯格(Harold C. Schonberg)的《伟大作曲家的生活》,竟评论他的音乐是“因其将对形式的表现置于对本质的表达之上而被割裂所造成的悲剧”。我觉得,关键还在于体会能力。

《查拉图斯特拉如是说》是理查斯特劳斯所作交响诗中的第五部,作于1896年他32岁时。如果把从《麦克白》到《英雄的生涯》的七部交响诗都看作他通过音乐思考人之存在的一系列记录,就不会视它们为步李斯特后尘了。这七部交响诗中,很难排列《查拉图斯特拉如是说》的位置,但它肯定是极重要的一部。人们说到这部交响诗,往往最多就赞美一下它在管风琴声浪烘托下气势恢弘,或说是日出,或说是查拉图斯特拉下山的开头,却往往忽略了它最美的部分其实是弦乐的表现。无论是“来到人世”中那种对上帝透明优美的虔诚,还是“欢乐与激情”中缠绕的那种感官享受,以及沉沦后对其唤醒、反省的灵魂如在炼狱间飘荡无着落的“挽歌”,弦乐都表现出极具魅力的丰富性。而强大的“科学”雷霆万钧般压迫后灵魂再挣脱、自我解放后,全曲最亮丽的、表现自然引力召唤的宛如天国里的“舞之歌”,独奏小提琴引领的那种回归自然怀抱中的重生才是美轮美奂。这超凡脱俗的圆舞曲大约就是尼采的酒神之舞罢。最后的结尾就像是一首优美的摇篮曲,午夜的宁静、神秘,留下一个未解决和声,在越来越轻的午夜钟声中意味着什么呢?——等待“超人”的诞生。创作此曲,正是理查从巴伐利亚歌剧院的第二指挥晋升为首席,精心研究管弦乐队表现能力之时。他像一个优秀的外科医生学习解剖一样入迷于配器,他的配器表达出的对音乐的思考能力,在这部作品中已经得到了充分体现。一个非常简单的音型,就能发展出复杂的赋格。

这部交响诗分九段,每段都有标题:引子,来到人世,渴望,欢乐与激情,挽歌,科学,康复,舞之歌,梦游者之歌。如果简单对照,理解就会浮于浅表。其实,理查自己已经解释过,他自己确定的“标题只是纯音乐表现形式与我的情感的一个特别的出口”。对他而言,了不起的其实是打破了乐章表现的间隔,将管弦乐的思考过程有机成一个严谨的结构。我对这部作品的体会,开头引子的辉煌是查拉图斯特拉下山前面对太阳的陈述:“我必须像你一样下山,祝福那将要满溢的圣杯,金色的汁液将从中溢出,把你的幸福的反射带往各处。”而全曲则表现查拉图斯特拉所讲述的上帝、自然与人的关系——刚到世间的人类没有自我意识,匍匐在上帝的光芒之下;自我觉醒后,就有了欲望;当人意识到自己也可以主宰一切时,就成了“狮子”,在欲望中享有激情与欢乐。但良知对这种享有的警醒,导致人类从科学与理性中寻求救赎,当科学强大到对一切都构成压迫时,人类也才意识到要回归到自然与人的本真关系中去寻找自己。这种回归是回到“孩子”,而这就是尼采所说的“超人”。

我自己体会这部作品,本身也是对它的印象步步改变的过程。听他的第一个版本,是一般听众都会选择的“莱纳之声”。在台湾刘汉盛的《唱片圣经》成为择唱片指南的年代,“莱纳之声”是最辉煌管弦乐音色的代名词,匈牙利指挥家莱纳(Fritzi Reiner,1888~1963)1954年指挥芝加哥交响乐团那个立体声录音就变成人人追逐的目标,都相信莱纳所贡献的日出是最辉煌的。而当时《企鹅唱片指南》推荐的是卡拉扬指挥柏林爱乐乐团70年代录音的“画廊”版,记得刘汉盛对它的评介是“最令人怦然心动的是震耳欲聋的录音技术”。其实,从听“震耳欲聋”出发,开头的引子仅一分多钟,加上“欢乐与激情”中欲望被魔鬼煽动的部分及“科学”的巨大力量,“爆棚”的篇幅并不多,你会长时间被纠缠得乐思困扰而得不到满足。应该说,理查斯特劳斯音乐是必须得反复细听,突破其表象才能获得的。老实说,当我听到德国指挥家肯培(Rudolf Kempe,1910~1976)指挥德累斯顿交响乐团演奏的版本后,才开始对它有不一样的感受——其重要性不在乐队表现强悍的部分,这时再回头去听卡拉扬,就感觉卡拉扬对“超人”的理解其实非理查斯特劳斯之原意。在听到肯培后,再听到奥地利指挥家克劳斯(Clemens Krauss,1893~1954)指挥维也纳爱乐乐团1950年的录音,才找到了我喜欢的诠释。克劳斯是理查斯特劳斯的挚友,对作品的理解,他们一定有很多交流,而维也纳爱乐也在他的引导下,更接近我对这部作品的理解。

( 吕嘉指挥的《查拉图斯特拉如是说》演出现场

)

( 吕嘉指挥的《查拉图斯特拉如是说》演出现场

)

我注意到,8月30日那天晚上吕嘉指挥大剧院乐团演绎的这部作品,速度比我听过的这几个版本都要慢些,他显然意识到了其核心魅力所在,对于一个在意大利歌剧浸淫中出道的指挥家,对这样一个后浪漫主义德国作曲家这样一部作品的体会能力,还是有点出乎我的意料。而大剧院乐团作为一支年轻的乐团,虽然在一些声部表现能力上还有瑕疵,但整体实力确实进步很快。这大约得益于大剧院本身频繁适应各种曲目的机会,得益于与马泽尔、艾森巴赫这样的世界级指挥家的合作,当然更重要的还是与吕嘉对这个乐团气质的塑造有关。努力提高每一声部的细腻及精致水平,在这个基础上强调结构能力,这种努力的方向值得赞赏。

不得不说,那晚上半场吕嘉指挥的埃尔加《第一号威风凛凛进行曲》与王健主奏的埃尔加《E小调大提琴协奏曲》,也为这场音乐会增色不少。吕嘉选择“威风凛凛”开场,就能看出他对乐队节奏、歌唱性训练的结果。而埃尔加的《E小调大提琴协奏曲》,当悲剧性的英国大提琴演奏家杜普蕾(1945~1987)悲怆的演绎成为经典后,他人似乎再难有另辟蹊径的可能。可那晚的王健却以他的精致细腻,真的提供了这部作品另一种催人泪下的柔肠寸断,与杜普蕾形成了强烈的对比。王健演奏的魅力就在于那种极其沉敛的气息,精致、细腻、沉敛,这才是中国功夫所在。

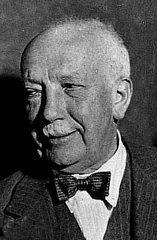

( 德国作曲家理查·斯特劳斯(1864~1949)

) 马勒斯特拉理查艺术音乐斯特劳斯查拉查拉图斯特拉如是说如是说吕嘉

( 德国作曲家理查·斯特劳斯(1864~1949)

) 马勒斯特拉理查艺术音乐斯特劳斯查拉查拉图斯特拉如是说如是说吕嘉