小饭馆之歌

作者:三联生活周刊

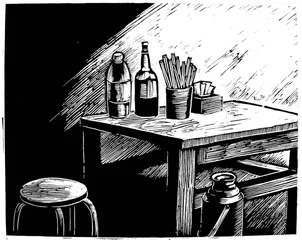

小饭馆,肮脏、破旧,桌子上永远有一层厚厚的油腻,空气里散发着浑浊、浓烈、呛人的油烟味和朝天椒的热辣味。可它能伸出亲切的触角,像一双粗糙而有力的大手,沙沙摩挲着你。在那里,你就是抒情的王;在那里,你的根一下子找到了水、空气和阳光。你坦然而坐,大马金刀,毫无顾忌,咧嘴巴,摇头晃脑,一脚踢开硌脚的皮鞋,扒掉肃穆端庄的外套,露出真实的臭汗味,不绅士也一点不淑女。

这真是一件奢侈的事。一瓶八角烧,三五个人,不为什么,或者仅仅为一个诗歌意象,一个女孩流转的秋波,青春就醉了,相拥而泣或者趴在桌上人事不省。什么时候,肩膀上却多披了一件老棉袄?

又从什么时候起,作为城市的标志性服务,小饭馆退居一隅,代而取之的是超级食府、大酒店、美食城,以摩天的巍巍雄姿在嘲笑小饭馆的佝偻?我想我是开始老了。老,叶芝的老,“头白了,睡意昏沉,炉火旁打盹,请取下这部诗歌,慢慢读,回想你过去眼神的柔和……在一群星星中间隐藏着脸庞”。我记得海子,以梦为马的诗人,在北京,用快乐清澈的眼神,对小饭馆的老板说:我用朗诵诗歌来换取一顿饭。不管老板答应与否,我都能肯定,诗歌是小饭馆的本质,它是诗性的。当这个时代的诗意需要用快餐和鲍鱼来表达,当人心的节奏不断被机器的轰鸣打断,当友谊的旗帜被生意场的残酷冻结成冰,怀念真的十分奢侈。幸好,70年代者,还有小饭馆可资一怀。

我的70年代朋友,基本上是在小饭馆泡大的。他们普遍像雨果笔下的敲钟人卡西莫多,丑陋的外表下,有一颗干净的心,得不到爱情,却得到了爱情的真谛和秘密,一切服从内心。这种内敛之美,也正是70年代者的弱点。

1930年,巴黎维特博易路32号,店主安东尼。当家菜:肥鹅肝,油浸老鸭,烤雉鸡,葡萄烧鹌鹑。我絮叨的当然不是小说,而是英国人彼得梅尔在《“老友路易”餐厅》里的描述。他写道:“伟大的安东尼,几年前就去世了。当时的情况容我稍后细说。但是‘老友路易’,这家他亲自掌勺并经营了50多年的餐厅,如今仍然呈现为他生前所喜欢的景象:既拥挤又嘈杂,一如既往的破旧,还装饰性地点缀着几位漂亮女子。这些人也不管什么减肥不减肥了,正对着她们怀旧的大餐大吃特吃呢。”

《伤心咖啡馆之歌》的主人公马蒂,她曾经生活过的城市是一个令她厌烦的地方。在那里,因为拥挤,每个人都尽其可能地压迫别人以得到自己的空间,这种人生她觉得没意义,这种人生她觉得不自由,所以马蒂逃离,来到马达加斯加,想要寻找另一种答案。

是的,她想寻找另一种不再“拥挤”的答案。城市,从某一点来说,拥挤永远代表疏离;而拥挤的小饭馆,它代表了一代人的典型生活。有个诗人曾经说过,人花了一辈子看着地面,只有死了,内心才真正仰望苍穹。

(文 / 王涛) 饭馆之歌