刘禾:用写作和纳博科夫下盘棋

作者:孙若茜 ( 刘禾和她的新作《六个字母的解法》

)

( 刘禾和她的新作《六个字母的解法》

)

作者刘禾,美国哥伦比亚大学人文讲席教授,之所以一改以往的学术理论英文著作的写法,而戏仿侦探小说体进行创作,要从2007年说起。那段时间,刚好她和李陀、北岛、西川都住在纽约,于是经常聚会。几个人先后观看了林肯中心上演的一场轰动欧美的话剧,引发了对他们来说非常重要且难忘的讨论与思考。

那是英国剧作家汤姆·斯托帕的著名剧作《乌托邦彼岸》,长达9个小时的演出,讲述的是19世纪十二月党人起义以后一批俄国知识分子的命运,其中包括了赫尔岑、巴枯宁、别林斯基、屠格涅夫、车尔尼雪夫斯基等著名思想家和作家。“奇怪的是,这个戏非常之严肃,舞台上的很多冲突,实际上都是激烈的思想和哲学争论,但是演出场场爆满,甚至一票难求;意味深长的是,观众都看得非常投入。这样严肃的作品,竟然有这么大量的观众,这给了我们很大的启发。”刘禾回忆,基本就是从那时起,朋友们有了一个经常性的讨论,怎样让真正有思想性的文学复活,什么样的文学才是优秀的文学,才是最具当代性的文学。

讨论的结果之一,是刘禾的这本既像散文,又像小说的《六个字母的解法》,因文体难以界定,有批评家干脆把她的这次文学实验称作“跨文体写作”。故事的主线是寻找一个人:“Nesbit”,这个出现在纳博科夫自传中的人物,在这个奇怪的化名背后,究竟藏了一个什么人物?

在解谜的过程中,书中的叙述者足至法国、英国、瑞士等地方,寻找历史现场,查对证人和资料。随着这个过程所牵扯出的,是以剑桥、牛津为核心的知识分子网络:科学界的贝尔纳、李约瑟、沃丁顿、布莱克特、霍尔丹,人文界的普利斯特利、里尔克、奥威尔、徐志摩、萧乾等彼此独立又交错的人生,都在这张巨网中呈现,带领读者完全脱离开传统的现代史阅读经验,进而跟着作者用文学的方式重新思考那段历史时间,在其中获得一些新的答案。

“近来,我越来越觉得,理论解释世界的能力在当前相当有局限,不管是哲学还是社会理论。过去几十年里,我曾努力在学术和理论领域做各种各样的尝试,但后来强烈地感觉到,这种写作经常限制我的自由。”刘禾告诉本刊,“这里的问题一个是术语,另一个是做学术研究和理论思考的时候必须在逻辑上要统一,不能自相矛盾,但社会是非常复杂的,政治、经济、文化里都充满了矛盾的东西,具体到一个人也会有很多的矛盾和纠结,怎么去面对?文学和艺术,恰恰提供了这种可能性,文学在今天恰恰是认识世界复杂性的最好方式。”

刘禾说:“我看到近来不少作家在做着各种类似的尝试,也就是说,我做的这件事是沿着其他作家开辟的轨迹行进。我想突破一些界限,文类的界限,学术训练的界限,以达到最大限度的思想方面的自由度。”

三联生活周刊:为什么选择用这样的写作方式来书写这个作品,而不是以往的学术性的写作?

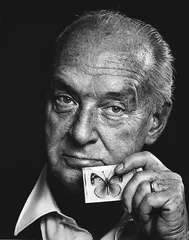

( 俄裔美籍作家弗拉基米尔·纳博科夫

)

( 俄裔美籍作家弗拉基米尔·纳博科夫

)

刘禾:这部作品其实不是在文学和学术论文之间做选择,而是在英语写作和汉语写作之间做选择。30年前我到美国留学,一直以来几乎都是在用英语写作,这是第一次用母语尝试这样的创作。

做这个选择的时候,有各种因素影响我。最直接的一个因素是我经常和一些诗人、作家在一起讨论文学的问题,其中有许多人不是体制内的作家,但都是国内一流的作家。我们在一起讨论文学的思想性问题,它是促使我写中文的直接动力,而且是特别重要的动力。

三联生活周刊:讨论的结果就是作品?

刘禾:对,讨论的结果就是这些书,肯定不是学术论文。要拿出作品来,让另外一种文学的声音发出来。我们背离真正的文学精神已经很长时间了,所以要重新创造文学,在这个大众文化的喧嚣之下,作家越来越多地被所谓的新闻、炒作的故事吸引,而失去了对文学的忠诚,甚至失去了诚实。在这种情况下,我们必须重新发明文学。

三联生活周刊:你认为文学应该是什么样的?

刘禾:第一,文学不能偷懒。出发点是要尊重读者的智力,今天很多写作实际上拿读者当小孩子,这在网络写作中表现得比较明显。文学要生存,必须在网络的喧嚣之下开辟自己的独立空间,而不是依靠网络,把新闻素材搜集起来编成一个故事。

我在书里写的很多故事都是在网络上找不到的,这是一个很重要的考虑。我是希望这些故事给读者带来大量的信息,使他们在不知不觉中获得一些精神养料。网络看起来是信息爆炸,但对于人们的思想真正需要的东西,媒体和网络所能提供的是非常有限的。很多读者,实际上被剥夺了思考他们自己的处境和了解历史的机会。我想通过《六个字母的解法》提供这样一个机会,尤其让年轻人读过这本书以后,会愿意去找更多的书来看,这样他们就不知不觉地对20世纪的人和事有更加深入的把握,而不是被别人牵着走,比方说被奥威尔牵着鼻子走,被徐志摩牵着鼻子走。

总之,文学不能不诚实,文学必须有思想性。当然文学还必须好看,在文字上要有锤炼,尤其是从被人们用脏了的语言中锻造出一种比较干净和亲切的文字。

三联生活周刊:什么样的文学是诚实的?

刘禾:比如在我看来,徐志摩的那种写作似乎就不诚实。他不敢面对自己的处境,他在英国剑桥的时候是很孤独的,肯定也碰到了很多问题,但他全都缄口不言。当然,我们不能要求徐志摩客观全面地表现剑桥大学,谁也不能客观,都会有各自不同的视角。我指的是,他应该清醒地面对自己在国外的境况,发现自己孤独的原因在哪里,而不是用一些煽情的诗文去掩饰,还管它叫“新诗”,误导那么多的中国读者。总之,这种写作就不诚实,因此也说不上有价值。

我说的诚实涉及的方面很多,如作家本人的道德修养,对读者是否真正尊重,敢不敢正视自己的内心等等。我在书里引了纳博科夫写波兰卡的一段,那个贫困家庭的女儿;也引述了韩少功写农民盐早,这些都是诚实的写作。我不想对这种写作给一个明确的定义,它会在一个人的作品中自然流露出来,有时是一目了然。

三联生活周刊:文学的形式上呢?

刘禾:要突破文体的限制,比如韩少功、张承志,他们就一直在做突破的努力,他们在打破文体界限的过程中,创造出新的文学写作,他们创造的不单单是文学的风格,还是文学的高度,没有哪个固定的文体能阻碍他们思想的飞翔,这些作家似乎是在一种非常自由的状态下写作的。

我也在努力做着同样的事。我们为什么要读文学?并不仅仅因为有一个好故事,我们才读它,更不是为了在小说里找到自己的镜像而得到满足,像所谓私小说、个人的小忧愁。我们这个世界那么广阔,历史那么厚重丰富,就要看文学怎么样来捕捉,我这里不想用“表达”这个词,而是“捕捉”:捕捉时间,捕捉经历——可以是个人经历、一批人的经历、一个民族的经历,也可以是情感,不仅仅是个人的情感,还有人与人沟通的种种艰难等等。

此外,我觉得我们必须思考历史,比方说20世纪的两次世界大战,死的人比任何一个世纪都多,难道不应该问一个为什么?为什么出现那么大规模的战争和屠杀?为什么在两战期间出现了那么多的知识分子?他们都在思考革命的问题。我动手解这个“Nesbit”码,关心的问题之一就是想弄明白在两战期间,知识者的思想是怎么形成的,还有,为什么那么多的知识分子投入革命。

三联生活周刊:在对整个20世纪的思考中,你格外强调了1919年。

刘禾:对,我们在中国一说到1919年,马上就想到“五四运动”。“一战”结束后的1919年,世界上许多人的命运都被它改写了。我们在研究“五四”的时候,总是看不到世界的总体景观,我希望讲这个故事能给大家提供一个展望中国以外的世界的眼光。1919年很重要,我们经常说“五四运动”的发生是由于中国政府在巴黎和会上的表现丧权辱国,但很少有人注意到德国作为战败国,在《凡尔赛条约》的安排上遇到了什么问题,后来才演化为第二次世界大战的诱因。再比如,奥斯曼帝国分崩离析,创造了至今麻烦不断的国家,其中包括伊拉克。更不用说,俄国革命成功后不到两年,不但纳博科夫一家人走向了流亡,而且整个世界的未来图景都被它彻底地改变了……

我在这本书的开头提到1919年,后来又不断地叩问这个年代,1919年的剑桥大学,1919年的巴黎……1919年经常出现,似乎成了一个时间的坐标。我希望读者从这一系列的意外的联系之中,找到一把打开当今世界之谜的钥匙。

再一个是知识分子的问题,20世纪前半叶的知识分子的命运特别关键,很多社会运动、思想发展以及社会变革都跟知识分子有关,我写了一大批这样的知识分子,因为他们能帮助读者了解20世纪。

三联生活周刊:为什么选择纳博科夫作为线索?

刘禾:我一直对纳博科夫有浓厚的兴趣,不过你可以看出,我其实不是他的“粉丝”。我对他是有保留的,但是我非常尊重他,在某种意义上,我的作品也是在向他致敬。纳博科夫无疑是个天才作家,他也是一个非常有意思的人。他讲故事的时候有点像是在与读者下棋,跟读者较劲。事实上,他本人除了研究蝴蝶以外,也很喜欢下象棋,年轻的时候设计了很多棋谱。重要的是,纳博科夫从来不会轻视读者,他对读者的智力、学养和文学积累都有足够的估计。我觉得这个很有趣,因此作为他的读者,我也写一本书,尝试着和他下一回棋。

第二个就是纳博科夫的历史处境。他和俄国革命的关系,他去英国剑桥读书的时候跟周围同学之间的关系,我都感兴趣。我当然可以另选一个人,这完全是可能的,但俄国贵族出身的纳博科夫是一个非常好的进入20世纪的切入点。无论在国内还是在国外,人们对思想的讨论经常纠缠在左翼右翼的政治上,但是纳博科夫没法进入这个简单的模式。他的思想,他的命运,比所有这一切都复杂得多,比如他跟剑桥大学的左翼学生没办法融合,同时也和右翼学生拉开距离。纳博科夫说:他对俄国革命和列宁深恶痛绝,但原因绝不是因为布尔什维克剥夺了他家的财产。总之,这个人特立独行,一边思考自己的历史处境,一边又拒绝扮演受害者的角色。

纳博科夫毫不掩饰地说,《1984》和《动物庄园》的作者奥威尔的写作很低劣。至于奥威尔这个人是左翼还是右翼,纳博科夫从来都不感兴趣,那么他为什么批评奥威尔呢?因为奥威尔只会编排新闻故事,把概念拿来进行图解,写出很糟糕的文学,我觉得纳博科夫的这种判断是恰如其分的。

我既然决定和他“下棋”,那么就必须全盘考虑,比如棋盘上的棋子如何布局才能出奇制胜,这算是我在《六个字母的解法》的创作中追求的艺术效果,至于其余,我想还是留出足够的空间,让读者做出判断。 写作读书文学作家夫下刘禾纳博科盘棋奥威尔纳博科夫