皿方罍:百年流散史与归乡记

作者:周翔 6月21日,流失海外近百年的“方罍之王”器身在湖南长沙黄花国际机场海关监管仓库顺利通关入境罍身何处

6月21日,流失海外近百年的“方罍之王”器身在湖南长沙黄花国际机场海关监管仓库顺利通关入境罍身何处

熊传薪没有想到,他还能够亲眼见证皿方罍完璧还乡的一天。这位湖南省博物馆前任馆长已经74岁,20年前他为回购皿方罍器身而与日本藏家新田栋一老先生谈判,却以失败告终;今年3月,他与湖南派出的专家团一起,远涉重洋又参加了一次谈判。这次他们以湖南省博物馆的名义联系佳士得拍卖公司,希望以洽购而不是拍卖的形式让皿方罍器身回到故乡。当最终洽购成功的消息传来时,熊传薪的心情就和当年第一次得知皿方罍器身消息时一样激动。

20多年前熊传薪第一次听说皿方罍器身的下落。“那是1992年,上海博物馆馆长马承源先生去日本访问,他和新田栋一是好朋友,就去他家做客。”熊传薪回忆道,“新田家有很多文物,摆在显眼地方的是东南亚一带的佛像。他不知道这个罍的价值,而且它又没有盖子,就被放在不显眼的地方。马先生凑巧看到了,一看它的造型、纹饰,都和湖南省博物馆的器盖非常相似。于是他就告诉新田,这个青铜器的盖子在湖南博物馆。他回国后,又立刻把这个情况告诉了我。”

当时在湖南,皿方罍的故事流传已久。收藏家谭国斌是湖南人,他记得自己很小的时候就听过关于这件宝物的传说:1922年左右在湖南桃源县漆家河附近被一对农民父子挖出,身、盖分别卖给不同的人,从此分离。器盖后来保存在湖南省博物馆,器身则不知所踪。“我很早的时候就在湖南省博物馆看到过器盖,但只有一个盖子毕竟很不显眼,湮没在青铜展品之中,一晃而过,很少有人会注意到它。”

然而方罍的价值不容忽视。罍是一种用于盛酒的大型青铜礼器,虽然用于盛酒,但并非普通酒坛,而是祭祀礼器。罍诞生于商代晚期,流行于西周至春秋中期,绝迹于战国时期。皿方罍是出土的最大的青铜方罍。“它很早就被称为‘方罍之王’了。”谭国斌说。

6月28日,皿方罍器身、 器盖在长沙合体

6月28日,皿方罍器身、 器盖在长沙合体

挖到皿方罍的农民艾清宴不知所挖宝物的价值,但当地有识宝之人。艾清宴的儿子艾心斋就读于当地的新民学校,向学校教员提及此事之后,把方罍的盖子扛到了校长钟逢雨处。校长辨识罍盖上的铭文,认出了蝌蚪文“父已尊彝”等字,断定为商朝太庙之物,是珍贵的文物。然而,器身却已经在民国十三年(1924)被益阳古董商人石瑜璋买走。

保护文物心切的钟逢雨在1925年6月11日的《长沙大公报》上发表文章,斥责石瑜璋“仅以洋银百元估买入手,希图媚外渔利”,是“全国公敌”,并恳请当局沿途检查。这一文物流失事件很快引起了当时教育总长章士钊的注意,要求省长追查。

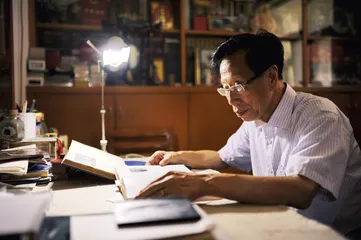

湖南省博物馆前馆长熊传薪

湖南省博物馆前馆长熊传薪

皿方罍的消息最后一次见于文字,是在不久后1925年7月26日的《长沙大公报》上,奉命查办皿方罍器身下落的益阳县办追查到器身存于长沙的杨克昌古玩店,却无法查扣;而石瑜璋没有回到益阳县,因此只能限令其“五日到案”。在这篇毫无威慑力与强制力的文章之后,追查皿方罍器身的事情不了了之,器身从此杳无音讯。

忽然间得知了罍身的可能下落,时任湖南省博物馆馆长的熊传薪很快向新田栋一发出了邀请,让他亲自来湖南看一看罍盖,并且要求他带来罍身的照片和罍身口径的尺寸。“这个很重要,如果纹饰一样,口径大小也能和盖子吻合的话,就初步论证了是同一件东西。”结果让双方都很高兴:纹饰和大小都是相符的。

收藏家谭国斌

收藏家谭国斌

随后,新田栋一又邀请熊传薪等人在当年6月去日本再做一次鉴定。“当时没有3D打印机,我们就带了一些照片。我本身是研究青铜器的,看完罍身之后就确定器身99%和器盖是一件东西。然后,我们就各有各的打算了。”熊传薪回忆道。还没有来得及为重新发现罍身而兴奋激动多久,他们就开始为方罍的归属权交涉起来。

“这是中国的青铜器,而新田先生又是一个中国台湾籍日本人,我们最开始想说服他,让他把这个器身捐给我们。但他是个大收藏家,家中又比较殷实,从他的角度来讲,就想把我们的盖子要过去。他当时还跟我打比喻,说:‘这就好比一个茶杯,盖子在你们那儿,杯身在我这儿,但是杯身是主要的,盖子是次要的,所以你们应该把这个卖给我。’”

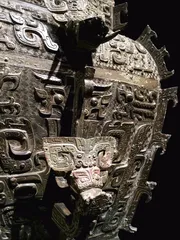

皿方罍器身及纹饰细节

皿方罍器身及纹饰细节

熊传薪告诉新田栋一,按照规定,中国博物馆的东西不能出售,因此买卖的提议是不可能的。不甘心的新田于是想了个办法,采用“交换”的形式。他选出自己所收藏的一个西周时期的铜盖,另外再捐赠湖南省博物馆50万美元,用于交换罍盖。对于这个提议,熊传薪坦言自己有些动心,“当时省博的经费很紧张,50万美元都可以盖一栋大楼了”。然而,他们就此事向国家文物局请示后没有得到批准。

交换不成,新田栋一提出双方将器身和器盖分别运至上海,让身、盖暂时合一,在上海博物馆联合展出。对此,双方都表现了很高的热情,不过计划却由于新田所拥有的罍身未能通过中国海关运送入境而夭折。彼时境外物品运送到中国展出,藏品大多是国外公立的博物馆所有,私人藏品入境比较困难,于是新田又进一步提出双方把藏品运到新加坡联合展出。这一次,湖南省博物馆方面没有同意。“于是连将器身和器盖暂时合一的努力最后也没有成功。”提起这段往事,熊传薪的言语中仍有一丝遗憾。

更大的遗憾是在2001年。收藏皿方罍器身的新田栋一年事已高,决定通过佳士得拍卖自己所藏的一批文物,其中就包括皿方罍器身。上海博物馆和保利艺术博物馆联合筹集了一笔资金赴美竞拍,却在举牌大战中败下阵来。罍身最终被一位法国藏家以924.6万美元的价格买走,创下了迄今中国青铜器在拍卖市场的最高成交纪录。熊传薪说,当时湖南省博物馆因为资金实力不足无法参与竞拍,但所有人都对此非常关心,而竞拍的结果让他们非常失落。“那次拍卖之后,我在《中国收藏》上写了一篇文章,觉得很惋惜。因为我感到这个东西以后的归属就成大问题了,不知道还有没有可能回得来。”完罍归湘

2013年11月,一直“没见过罍身”的谭国斌在香港佳士得秋拍时意外看见了皿方罍器身正在预展,获悉了它即将在2014年3月20日再次拍卖的消息。“第一眼看到罍身我是很震撼的,我以前没想到它那么大、那么漂亮,纹饰那么精美,一看就是国宝级的文物。”谭国斌说,“我当时看到器身的第一想法就是应该让它回到湖南,别让国外的博物馆买走。”

谭国斌当即联系了一家在香港做文化投资的湖南企业,然而对方拒绝了他的购买提议。随后他回到长沙,去找自己的朋友、现任省博物馆馆长陈建明。1994年的日本之行陈建明也曾一同前往,深知方罍的珍贵,然而也正因此,他觉得购买的可能性极小。谭国斌回忆陈建明最早告诉他这件事“不可能”,因为国家不支持用财政的钱购买海外流失文物。“我就说那还有一种办法,你想办法找国家文物局和省文化厅要点资金,然后我们从省里面的企业募集一点钱来买。”

跟陈建明谈完,谭国斌又转头去动员自己的另一位老朋友、湖南广播电视台的台长吕焕斌。“当时是11月底,我第一次跟吕焕斌说完以后他没吭声,我就知道这代表有希望。后来我每见他一次,就跟他说一次这个事情。到最后他跟我说,广电要买这个东西是‘师出无名’,方罍这么贵,广电又不是博物馆。我又劝说,买了以后广电可以自己做一个博物馆,或者将来也可以捐给省博。吕焕斌就跟我说,他们归宣传部管,要省宣传部支持才可以。”

一方面寻找、劝说合适的购买方,一方面谭国斌利用自己的人脉关系和佳士得联系,商谈价格,希望以洽购而非拍卖的形式购买皿方罍。“11月见到罍身时,它是没有底价的。这一点不谈,让人心里没底儿。”谭国斌微信里的朋友多是收藏界、艺术界的人士,他将皿方罍即将拍卖的消息发到了朋友圈。“结果他们都支持我,希望方罍回到湖南。”台湾收藏家曹兴诚发起了提议:“由湖南博物馆以预估底价的1000万美元去拍回来,其他华人藏家一律不出手。”喻恒、郑华星、朱绍良、唐炬、蒋念慈等中国藏家联名发表《华人藏家集体致纽约佳士得的一封公开信》,促请纽约佳士得促成此事,并向全球华人藏家呼吁“以大局为重,万勿以个人好恶哄抬价格”。

宣传部的支持比谭国斌想象的来得容易。2014年3月初,吕焕斌与省宣传部长许又声同乘飞机时向他报告了此事,当即获得了支持。“他当晚就召集省文化厅、博物馆开会,确定在湖南力所能及的情况下,要购买皿方罍。最早时商定的方案是让湖南广电出资金来买,省博物馆协助购买事宜。我当时主要负责和佳士得谈价钱;省博这边协调文物局,以及联系国内其他博物馆,让他们不要出手;然后让专家来断定皿方罍的真实性和价值。吕焕斌是总指挥,他来负责资金的问题。”

3月15日,谭国斌和湖南广电、省博物馆的专家组成了赴美洽购团,出发前往纽约。行前,他们以湖南省博物馆的名义致信佳士得亚洲区总裁魏蔚,信中写到鉴于方罍“与湖南之渊源”,同时“本馆为非盈利受托遗产保管机构,所需购藏经费全赖各方资助”,希望能以所筹得的2000万美元洽购,避免拍卖。“我们当时不敢让对方知道出资的购买方是谁。谁都知道湖南广电有钱,要是开天价怎么办?”谭国斌笑言,“所以我们说得很可怜,好不容易凑了这么些钱,希望以合理的价格买下来。当时一块儿去美国洽谈的湖南广电副台长张华立,我们对外宣称他是陈建明馆长的助手,都不敢让他暴露身份。”

但实际上洽购只是首选方案,并非唯一出路。“我们当时是两手准备,洽购不成就参加拍卖。”谭国斌说,即便拍卖时湖南方面无力竞拍了,他们还有一重保障,上海的收藏家刘益谦授权给他:“一旦湖南方面不举牌了,我就代表他举牌,授权资金大概是6000万美元。总之就是至少让皿方罍回到中国。”此外,他们还制作了皿方罍的3D打印模型,带去向佳士得方面证明皿方罍真正的应属之地。

湖南专家团3月17日到达纽约后便与佳士得展开了谈判,持续了两天两夜。“湖南方面给出一个价格,然后佳士得去和卖家商量,再将意见转达给我们。如此往复。”而在谈判中,谭国斌记得最清楚的是他向佳士得陈述了四条理由:“第一,这是湖南流散出去的文物,按照国际公约上的文物法,是要追讨回来的。第二,这是个‘残器’,没有盖,既然它是湖南出土的,何不成人之美,让它成为一个完整的东西。身首分离将近100年了,如果可以合一,也是它最好的归宿。第三,我身后站着几千万的网民,中国的华人收藏家都支持我们,都不会出手。我想这对他们造成了很大的压力。第四,我们买下来是用于公共收藏,不是拿去做生意,这在西方的国家是最受重视的,有优先购买权。”

谈判最终在19日上午达成协议,佳士得方面于19日下午宣布了洽购成功的消息,由包括湖南广电旗下的芒果传媒在内的六家企业出资,以大约低于预拍成交价一半的价格购买皿方罍器身,捐给湖南博物馆永久保存,器身永远不会再出现在拍卖市场。

谭国斌称这是一次“中国的胜仗”。他没有忘记佳士得因为拍卖圆明园兽首事件而导致进入中国市场受阻的往事。“我没有跟他们提起那件事,但是我相信他们心里都很清楚。当时的媒体宣传很多,都在讲希望国宝归湘。我跟他们讲,不要为了一点小利,把中国大陆的市场都放弃了。”参与洽购谈判的佳士得中国区总裁蔡金青则告诉本刊记者:“买家及皿方罍之前所有者均表示希望可以看到此件青铜重器的回归,双方对此次交易的结果均表示满意。”

谈起这个最终结果,熊传薪说让他感到特别欣慰的,不是仅仅关乎钱的问题。“皿方罍的艺术价值和研究价值都不逊于四羊方尊,甚至会超过。它和四羊方尊一样体型大且纹饰精美,此外它还多了一样:有铭文。距离皿方罍上次拍卖已经过去了十几年,根据社会经济形势的变化,我估计它的价格大约在此前拍卖价的五六倍左右。”熊传薪说,“然而这次能够以较低的价格洽购下来,也体现出国外友人对中国文化的理解和友好态度。国家的地位提高了,但有的东西不能完全以钱来衡量。并且这次不是拍卖,而是洽购,也为中国流失文物回归开创了一种新的方式。”方罍之问

在准备洽购皿方罍器身同时,湖南方面重新下了一番力气去梳理和确证它那段模糊不清的历史。首先提供关键信息的是存放于桃源县档案馆的《桃源县志》,上面记载着:“民国八年,水田乡弄人艾清宴耕田于茅山峪山下,挖得古鼎一尊,不识为何物。”

“那时候的人不认识‘罍’这个东西,因此把它误叫作‘鼎’。”熊传薪解释,“鼎一般是有脚的,但是罍没有。那为什么我们认为县志里的这个鼎就是皿方罍呢?首先是地点符合以往传说中的漆家河附近,再有就是我们查阅资料后确认,桃源地区那段时期并没有出土过别的青铜器物,唯一有可能的只能是皿方罍了。另外县志里面描述它‘形如大方花瓶,高四尺,口径二尺,呈灰黑色’,这些都符合皿方罍的情况。由此我们确认了它的出土时间,不是之前传说的20年代初,而是1919年。”

器身已经在民国十三年(1924)被益阳古董商人石瑜璋买走,而留在校长钟逢雨处的罍盖也未能保存在出土地,而是被驻军于桃源漆家河的一名叫作周磐的团长据为己有。1925年7月,周磐便离开了桃源,到了澧县。1949年后,周磐被定为历史反革命,为戴罪立功,他于1952年交出保存的皿方罍器盖,并写了交代材料。熊传薪说:“之前很多关于皿方罍的说法和推断大都来自周磐的这份交代材料。”器盖从此由湖南省文物管理委员会保存至1956年,文管会与湖南省博物馆合并后,博物馆正式对外开放,器盖也移交博物馆保存并展出。

器身在新田栋一处被发现以后,后人终于能够大致勾勒出器身漂流海外的经历。1924年罍身被石瑜璋卖至长沙后,于1928年被卖到上海,后被名为巴尔的英国人买去。法国人乔治·苏利·德莫朗写了一本《中国艺术史》,最早记载了方罍器身的递藏经过,巴尔是最早被著录的收藏者。巴尔把器身带回英国后,卖给旅居巴黎的中国收藏家卢芹斋。新田栋一告诉熊传薪,自己1950年从日本藏家浅野梅吉手中购得罍身,而浅野梅吉是在20世纪40年代收藏了此物。而罍身如何从巴黎卢芹斋处流传到浅野梅吉手中,还不得而知。

关于新田栋一所收藏的器身与博物馆的器盖是否为同一物体,在洽购前后一度是被反复提起的问题。最早见到皿方罍器身时,熊传薪就注意到它的颜色和器盖有所不同。罍盖的颜色呈深褐色,而罍身部分则颜色偏浅,带铜绿色。“造成这样的原因主要应该是因为身盖分离过久,彼此的保管条件不同所导致的。”熊传薪说。

疑问还涉及方罍的铭文。皿方罍的名字就源于罍上文字。器盖上的铭文是“皿天全作父已尊彝”,而在器身上的铭文则少了“天全”两字。“这种情况在商周青铜器中也是有过的。”熊传薪认为这并不构成有力的质疑。考察一件青铜器物,要从造型、纹饰、铸造工艺、铭文、与之相关的历史记载等多方面来综合分析。“这里的‘皿’是一个姓氏,皿氏家族出现于商代晚期,一直到西周前期都还存在,是一个有地位和权势的贵族。此前陕西也出土过西周时期皿氏家族的青铜器。各种因素综合起来,我们判断这是商代晚期的礼器。铭文的大体意思是‘父己命人作此宝贵礼器’,然而器盖上多出来的‘天全’二字,具体是什么含义还不清楚。这也是接下来方罍回归后的一个重要的研究课题,进一步弄清铭文的含义,并以此推进对皿氏家族的研究。”

在熊传薪看来,更大的疑问是关于器物本身更久远的历史:皿方罍为什么会在湖南出土?

并非中原地带的湖南过去出土了大量著名的青铜器,包括四羊方尊、人面纹铜方鼎、铜猪尊、象尊等,让人们大为惊讶。“在以前的记载中,商代晚期的长江以南好像是南蛮之地,文化不够发达,但这是中原对南方地区不开化的一种误解。实际上,南方文化还是很发达的。在新石器时代,南方就有大溪文化、屈家岭文化、石家河文化等。”商代时,湖南属于百越地区,是越人中的扬越一支。当时商朝的势力范围已经延伸至湖北武汉,附近一个叫作盘龙城的地方曾是重要的军事据点,见证了百越地区与中原地区的频繁交流。熊传薪介绍说,今年在江西麦岭,就发现了夏代铸造青铜器的一个遗址。

在研究界,人们基本达成共识,湖南出土的青铜器,一种是商朝工匠部分南下到湖南地区之后在本地铸造。这部分青铜器的纹饰往往带有南方文化的特点,如鱼纹等动物纹饰,是中原地区所没有的。另外一种情况则是,在北方铸造的青铜器因为某种原因被带到湖南。熊传薪等青铜专家认为皿方罍就属于后种情况。“皿氏家族一直活动于中原地区,皿方罍的纹饰也呈现北方的特色,以兽面纹、龙纹为主。另外,南北方铸造的青铜器,在金属含量上也不同。都以铜为主之外,南方的青铜器含锌多,而北方的含锡多。这一点,皿方罍也符合北方青铜器的特点。然而,这么大一个青铜器,是怎么来到湖南,又为什么来到湖南?现在仍旧是个谜。” 考古青铜器文物博物馆佳士得归乡百年湖南省博物馆流散