陈黎:勇敢的习诗者

作者:孙若茜 ( 1960年10月23日,智利诗人聂鲁达在米兰朗诵自己的作品

)

( 1960年10月23日,智利诗人聂鲁达在米兰朗诵自己的作品

)

大多数人对陈黎的认识是通过他对别人诗歌的翻译,拉金、休斯、普拉斯、聂鲁达、帕斯、辛波斯卡等等,都是陈黎和太太张芬龄一同从大学毕业开始,一路译过诗作的外国诗人。最近出版过的译作是2012年的辛波斯卡诗集《万物静默如迷》。预计在年内,陈黎译作聂鲁达情诗合集《二十首情诗和一首绝望的歌》,以及普拉斯诗集《精灵》完整版将陆续在大陆出版。

陈黎说:“对我而言,翻译是阅读与创作两者的同等物或替换。我并不是很积极的阅读者,为了要翻译,逼使我必须稍微广泛或专注地阅读一些东西。我也不是很积极的创作者,翻译别人的东西给了我一些补偿与刺激——在翻译时,你错以为那是自己的作品,觉得自己又在创作;在翻译的过程或翻译完成后,你无可避免地因对别人作品较专注地接近,获得一些创作上的启发或动力。”比如,“翻译拉金的诗,让我把目光从盛期现代主义(High Modernism)移至平淡、庸俗的日常,从中发掘诗意”。

陈黎在大学时读余光中译的《英美现代诗选》,觉得受益匪浅,进而仿效译了《拉丁美洲现代诗选》。他说:“我一直觉得台湾现代诗发展的过程其实就是拉丁美洲现代诗史的缩影,只不过他们的进程或遭遇的问题可能比我们要早个20年。最终极的问题就是:如何在西方化或现代化的过程中,保有或凸显本地的特色?”

他眼中的这个“终极问题”,大概即是其后来创作间不断进行语言实验探索,从图像诗等方式中寻求中文的多种可能性时所要抵达之地,而这个实验过程,也正是陈芳明所指他“过人勇气”的体现之处。

在翻译的过程中,对他个人创作影响最大的,是他至少翻译了其三册诗集的聂鲁达。以其描述矿场灾变的《最后的王木七》为例:“创作这首诗的前一年,我翻译了聂鲁达的《马祖匹祖高地》,诗中那种死亡与再生、压迫与升起,以及诗人应该为受苦者说话的意念深植于我心中。聂鲁达在此诗中仿佛念祷文般堆叠了72个名词片语,启发我在诗中大胆并置了36个‘去除了动词的名相’。”

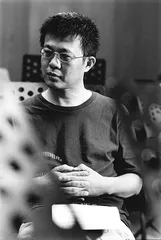

( 陈黎与其译作《拉丁美洲现代诗选》

)

( 陈黎与其译作《拉丁美洲现代诗选》

)

在之后创作的一系列省视台湾历史的“地志诗”或称“史地诗”中,还有一首《太鲁阁·一九八九》,是以“大量表列”手法列举了48个泰雅族语地名,《岛屿飞行》一诗则更是列举了95个台湾山名,这些都是聂鲁达技法的衍化,源头或许可以指向聂鲁达的另一首诗:《西班牙什么样子》(Como era Espa?a),诗人一口气列出52个西班牙乡镇的名字。

陈黎承认:“作为一个创作者,我的诗语言和诗观念显然受到我翻译聂鲁达这一经验的影响。但我不敢确定——以中文为工具的我的诗语言,是受到聂鲁达诗的影响,还是受到我翻译出来的聂鲁达诗的影响。”

在写诗的40年时间中,陈黎积累了13本诗集,其间不断在进行着诗语言、诗形式、诗类型的探新试验,不断陌生化自己的语言以让中文出现新鲜感,这些在《陈黎跨世纪诗选:1974~2014》一书中了然囊括。

以其中一首《腹语课》为例,集合了电脑里所有“恶”(è)音与“恶”(wù)音的汉字,其表达的恶形恶状,是好像一头野兽想对美女示爱,却不敢启齿,词不达意;另一首《孤独昆虫学家的早餐桌巾》,集合了电脑里所有以“虫”为偏旁的汉字;而完全由一堆废字或罕用字构成的《情诗》,用他的话说:“保证你一个字也看不懂,因为爱情本来就是盲目的。”

( 辛波斯卡和她的诗集《万物静默如迷》(中译本)

)

( 辛波斯卡和她的诗集《万物静默如迷》(中译本)

)

大学时,图书馆管理员曾送过陈黎一本过期的《芝加哥评论》——1967年9月出版的“图像诗专号”。这或许就是让陈黎成为台湾写作图像诗最多的诗人的那把钥匙。在诸多图像诗中,他以“兵、乒、乓、丘”四字构成的一首块状图像诗《战争交响曲》传播最广。

前不久,在北大新诗研究所的“两岸诗歌写作与诗歌翻译”座谈会上,文艺评论家谢冕就特别提到有关这首诗的阅读体验:“‘兵’排列得很整齐,是战士们整装出发的时候,队伍很严肃,准备战斗。后面,战斗的结果是,队伍就打乱了,变成了乒,或者是乓。中国文字非常了不起,‘乒’、‘乓’是士兵缺了胳膊断了腿,同时,乒乓是枪声,是炮声,我们仿佛可以看见硝烟,看见战士流血牺牲,乒乓乒乓,队伍乱了,渐渐牺牲。下面是非常整齐的‘丘’,坟墓在祭奠先烈的墓园中非常整齐地排列。这里包含着反对战争、呼吁和平的情感。这首诗不是游戏。”

而就是这首将图像诗与文字游戏截然区分开来的作品,在1995年刊出时,曾被报社社长拒发稿费,他认为陈黎是在开玩笑,可想当时图像诗在台湾也并不多见。如今,这首诗已进入美国McGraw-Hill公司出版的大学文学教科书,也进入台湾的教室、考卷,每个中学生几乎都读过。

另一首被很多人认为是又一《战争交响曲》的《连载小说:黄巢杀人八百万》,全篇都是“杀”。陈黎说它是一次“概念演出”:“我创作了全世界最长的一部小说,全长800万字,这首只露了不到1000个‘杀’字的诗,只占其中两页。”“我读到这首诗以后马上就想到黄巢自己的诗‘待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。’我觉得这种构思是一种图像式的组织,但给我们一种强烈的冲击。使我们感受到这里面暗含的对人的蔑视,对生命的淡漠。我们能从这里头看到的不仅是杀字,还思考了历史。”诗歌评论家吴思敬说:“像图像诗这样的诗,我一般来说不是太看重,因为有时候它们在形式上太雕琢了,其中有一些诗真是价值不大的。但是陈黎的作品,改变了我这个看法。”

图像诗之外,陈黎还试验了一些“声音诗”,或者是融合两者的诗作。其中一首《阿房宫》,是一座注音符号ㄚ(音“阿”)形的大厦,全诗每字都含ㄚ(阿)这个音,以声音建筑诗。他还尝试以“视觉押韵”,写过一首《达达》,充满“辶”部的字,借“字形”节制、调制诗的韵律,追求一种“视觉的音乐性”。

“表面上看来,我的诗似乎如论者所说形式多样、大胆求变,深受外国文学、艺术影响,但我始终觉得自己是一个重视诗的节制与秩序、努力探索中国文字特性、追求中文诗新可能的习诗者。”陈黎说,从最早写的诗到近作,他的每一首几乎都节制地遵循某种“格律”,只是被视为自由诗或现代诗的这些诗作所循的“格律”,自然比传统诗微妙、不定。

他说自己是一个古典主义者,是在他的时代赓续他阅读、翻译过的古今中外前辈诗人们的传统,用会聚于身的种种中文新感性、新可能,更新经典。可以佐证的,有他所写过的受17个音节日本俳句影响的三行诗《小宇宙》,前后200首,“我等候,我渴望你:/一粒骰子在夜的空碗里/企图转出第七面”、“云雾小孩的九九表:/山乘山等于树,山乘树等于/我,山乘我等于虚无……”为其中两首。

他仿古代格律诗对于每行字数限制,发展自己“有规律的自由诗型”,并将它称为“X(±1)言诗”:每行诗句(包含标点在内)的字数是规律的(即字数相同),只在某些诗行做“误差为正负一个字”(多一字或少一字)的变化,这些诗行又往往联结成块状。“我企图以古典格式进行前卫思考,回归古代寻找后现代。”

此外还有所谓的“隐字诗”,包括《片面之词》、《五胡》、《字俳》、《废字俳》等,以一个字为主题,重新审字、解(构)字,让诗从其中分裂出来。这些虽是非图像诗,但跟他的大多数的图像诗一样是从汉字字形变出诗。还有《唐诗俳句》12首,从一首唐诗中依序选若干字成一首俳句,其中第六首化李白《静夜思》为“床是故乡”四个字,第十二首用一条表示对调字词的校对符号(S形的线),将孟郊的《游子吟》变成非常当代的“慈母游子线上密密言”等等。

“既大胆又节制,既开放又内敛,既复杂又简单,这大概就是我向往的诗风了。”陈黎说,“如果勇敢是指敢于写作一些别人(或自己)看不懂的诗,那我可能不算勇敢;如果是指不在乎别人怎么看,自己持续做自己做的,追索一切可能的,那我也许是勇敢的。”

今年5月,陈黎受中国人民大学国际写作中心之邀,作为人大的第四届驻校诗人来到北京,本刊在此期间对他进行了专访:

三联生活周刊:在你看来,大陆和台湾的诗歌语言(包括译诗语言)之间差异在哪儿?

陈黎:我觉得大陆和台湾对诗歌语言、译诗语言的看法,差异并不大,但做出来的结果(以目前看)可能有些不同。当然,即使同在大陆或同在台湾,不同译者译出的东西也可能大不同。

过去几十年来,大陆、台湾两地人民所使用的中文,除了简繁体有别外,应该颇有差异。这差异固然显现在语汇、腔调、发音、字形上,也显现在语言的“气质”上。我觉得台湾的日常或文学语言,有一种有别于大陆的脉动:一方面,相对于除旧破旧推行简体字的大陆,战后的台湾,极力提倡“中华文化复兴运动”,继续使用繁体字,把中国古典文学和历史列为考试科目,又跨海接续了二三十年代中国新文化。这样的结果是,在台湾的写作者,比诸对岸同行有可能对“中文之美”另有一种细腻的体会。另一方面,台湾由于海岛型向四方开放的性格,使岛上人民的中文得以自然、自由地吸纳不同的语言元素(闽南语、客家语、原住民语、日语、英语等)、生活元素和文化思潮,翻转出新的感性、趣味和生命,形成一种颇具弹性、活力,更杂糅、丰富的语言。大陆的写作者也许会觉得台湾写作者的“细腻”过于阴柔,觉得不习惯或不需要。“细腻”,我想就是声音、色泽、姿势的多层次展现和细微变化,这正是诗语言最珍贵的部分。

三联生活周刊:语言风格之外呢?

陈黎:台湾的诗歌,除了语言可能更具弹性,创作的形式、技法、题材,可能比较多样。同志(同性恋)书写,女性对身体/情欲的自觉与描写,原住民作者并置母语与汉语的写作……这些都是在大陆较少见的。

诗面对生命小主题,也面对大主题,但处理大主题,不一定要用大的词、重的词。我译的波兰女诗人、《万物静默如谜》一书作者辛波斯卡,就是举重若轻、以小博大的很好例证。与台湾诗歌相比,大陆诗歌相对沉重些。首都师范大学的吴思敬教授也说大陆诗人和台湾诗人面临的语境不同,台湾实现了真正意义上的书写自由,而大陆60年代以前出生的诗人身上有苦痛的烙印,与台湾中生代诗人相比很不一样。

对语言的感受,与生活一样,什么东西好不好、要不要,是有阶段性的。眼前,我觉得两岸的距离愈来愈近。

三联生活周刊:作为获得过台湾几乎所有的诗歌奖项的人,你说获奖表示被体制接纳,并非全然光彩,有时可能是对你的一种反讽的提醒。你认为诗歌应该站在什么位置发声?

陈黎:从35年前获台湾《中国时报》叙事诗首奖,到去年获“台湾文学奖新诗金典奖”,我的确几乎获得了台湾所有重要诗歌奖项。有一二奖项在颁给我时,媒体还发文表示是对先前评审框架的突破。但我知道有些勇敢的创作者可能永远无法得奖,虽然这些奖项除了高奖金外,也强调对诗艺的高标准要求。我因此一直提醒自己,不要迎合任何评审标准或市场需求。我从小,做一个人,都要自己特立独行、自由自在,在写诗这件事上更是不必有束缚。

作为语言的使用者、翻新者,诗人当然是重要的。虽然没有人在身份证职业栏里填写“诗人”两个字,但诗人其实是一个与日常生活息息相关的行业。诗人不是土豪或大官,他是整形业者、炼金术士、魔术师、乩童、擅长理财的金融人员、推动环保的资源回收者……他脱胎换骨,点石成金,化腐朽为神奇,回收被人们用烂、丢弃的语言,整形重组,把利空化作利多,把平凡无奇的文字变成鲜活有趣的意象,甚至大发奇想、故弄玄虚,让我们看见贫乏、有限的现实生活中无法得见的奥秘、奇迹。诗人在想象/语字的世界里,搞不伦、杂交,软硬兼施,让不相干的事物发生关系,但所有的法律都对他束手无策,因为他就是这个世界的立法者、命名者。这种让语言乱伦,扭转词性,误解本意,倒错变态,移花接木,产生多义性,产生意外、特殊的情趣,就是诗语言最明显、最根本的特质。

诗歌的位置就在现实的前面(但与其保持适当之距离),面对现实、体制,面对它,抵抗它,转化它,从每日生活中回收、再生新意、美、爱。诗人透过语言、透过想象,去达成现实生活中难以达成或不可能达成之事物。诗人用虚构的语言介入生活、调整生活,既丰富了我们的语言,也丰富了我们的人生。

三联生活周刊:我们知道译诗的经验可以帮助诗人建构语言陌生感,对于你来说,它是唯一的途径吗?

陈黎:召集北大座谈会的洪子诚教授说他高中、大学时读汉译本《圣经》,觉得翻译别扭、不通顺,等到后来方知自己错了——原来,上帝说话和普通人是不一样的,岂能用凡人之语翻译上帝!这段话生动地说明了翻译(或《圣经》的翻译)如何让中文产生“陌生化”之新鲜感。佛经的翻译更早带给我们许多新词汇、新句法(沙弥、出家、伽兰、舍利、涅槃、剎那等),本来显得有些陌生、奇怪,但剎那成永恒,很快就见怪不怪了。就像今日电脑、网络、手机的发明,给了我们许多日新月异的用语、用法,我们不曾抗拒,也无法抗拒。

翻译或译诗经验当然不是唯一帮助吾人或诗人建构语言陌生感的途径,但却是具体有效的一种。诗人译诗从两层面让自己诗语言习染陌生化效果:其一,原诗的外语词汇、句法;其二,原诗作者的诗艺、诗想和思想。我们算是最早中译休斯、普拉斯者,也是台湾最早译介聂鲁达等拉丁美洲大师者。我的诗语言明显受到我译聂鲁达此一经验的影响,他的技法、思想、语汇,转化、“陌生化”为我自己的诗语言。每一次新译他们的诗都让我储蓄一些书写的新语汇或语法。翻译时,你错以为那是自己的作品,觉得自己又在创作;翻译后,你无可避免地因对别人作品较专注地接近,获得一些创作的启发或动力。译诗非唯一帮我建构语言陌生感的途径,但却一直具此效果。

阅读译诗也可能有此效果。在台湾,上世纪70年代,叶维廉以旷达简洁的语言译了一册《众树歌唱:欧洲与拉丁美洲现代诗选译》,让初写诗的我这一辈年轻诗人大为惊艳,80年代时又感染了北岛、杨炼等一代人,催生了“朦胧诗”的语言。我的同乡前辈诗人杨牧诗风一向典雅、个人化,他融铸文言与白话、中文与外文语法,阅读其译诗仿佛阅读他自己写作的诗。 勇敢陈黎巴勃罗·聂鲁达诗人习诗者语言翻译诗歌