那些我们错过的巨星

作者:王小峰 ( 2012年5月11日,美国摇滚乐队“枪炮与玫瑰”在莫斯科举办演唱会

)

( 2012年5月11日,美国摇滚乐队“枪炮与玫瑰”在莫斯科举办演唱会

)

很难想象,像“耶稣与玛丽锁链”、“公共形象公司”这样在欧美都很小众的摇滚乐队可以来中国演出,更难以想象的是,鲍勃·迪伦、“滚石”这些化石级的摇滚歌星也可以站在中国的舞台上。实际上,这些“难以想象”并不难想象,现在西方任何一个天王级的歌星都可以有机会来中国开演唱会——只要支付足够的出场费。从上世纪80年代到现在,西方摇滚明星在中国举办演唱会已经慢慢变成常态。即使是这样,我们还是会因为各种各样的原因错过一些传奇巨星。这些错过对很多人来说可能是终生遗憾。这就像当年邓丽君去世一样,人们才慢慢觉出其中的遗憾,没有亲眼目睹她舞台上的风采。

而有些错过,是我们错过了他们的演艺黄金时期,在巅峰状态,他们无缘来中国,当他们垂垂老矣,或者星光黯淡时,才踏上中国土地,当然也无法把最佳状态呈现出来。最典型的要属惠特尼·休斯顿了,她几乎是在巅峰期过去十年之后,才在中国举办演唱会,而演唱会的效果差强人意,人们没有感受到那个灵歌天后的本我风采。这些巨星们慢慢散去、老去、离去,当他们每一次莅临,最好去瞻仰一下,因为这可能是唯一的一次。

1981年,法国电子音乐家让-米歇尔·雅尔在中国举办了两场音乐会,揭开了西方流行音乐走上中国舞台的序幕。1985年,英国正红的“威猛”组合在北京和广州举办了两场演唱会。这两次演出不是纯粹意义上的商业演出,都属于文化交流项目。那个时代,中国在举办大型音乐会的经验还是一片空白。就是在这个80年代,西方流行音乐走向巨星时代。

走过60年代的动荡,度过70年代的沉寂,西方流行音乐在80年代迎来了前所未有的商业繁荣。这一方面是唱片行业的格局在经历多年的组合并购之后,形成了几家大的唱片集团,他们可以投入更多资金去打造一个个超级巨星;另一方面是电视传媒的发达,为制造巨星提供了巨大的平台。现在看来,80年代是欧美唱片业商业最繁荣的时期,进入90年代,由于音乐上缺乏突破,它只是惯性延续上一个十年的繁荣。进入21世纪,数字媒体的出现,消费市场急剧分化,制造巨星的时代一去不复返了。

中国演出市场在进入21世纪之后才慢慢走向规范,即使在今天,它仍不成熟。而官方对待流行音乐,尤其是西方流行音乐的态度,一直暧昧不清。至少在1994年以前,流行音乐还被当作靡靡之音,摇滚乐还被当作洪水猛兽。

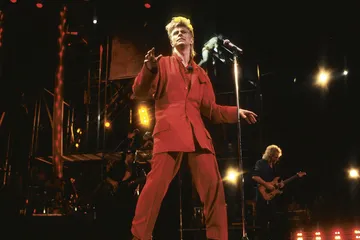

( 1987年,大卫·鲍伊在纽约演出

)

( 1987年,大卫·鲍伊在纽约演出

)

那些和我们的时代错过的巨星,有些永远地错过了,有些人如果健在,也许他们会有机会来一趟中国,比如吉米·亨德里克斯、“大门”、约翰·列侬……

如果弗雷迪·墨丘里没有去世,那么英国摇滚乐队“皇后”肯定能有机会来中国。这支乐队崛起于70年代,1975年他们的唱片《歌剧院的一夜》让他们成为一支世界级的乐队,但是1991年,墨丘里因艾滋病去世,乐队解散。

( 美国电影《霹雳舞》剧照

)

( 美国电影《霹雳舞》剧照

)

另一支被炒得如日中天的乐队“涅槃”,如果科特·库班没有在1994年自杀,他们可能早就登陆中国了,接受摇滚乐迷的顶礼膜拜。可以说,“涅槃”的走红正好和中国媒体开始大量介绍西方流行音乐的时期对位,和中国第二拨摇滚乐崛起时间相吻合,很多中国摇滚歌手受“涅槃”影响很大。中国歌迷第一次感受到“涅槃”生死的全过程。即使西雅图Grunge风潮退去,“涅槃”在中国仍然有很大的吸引力。

有时候我们错过的是生命,有时候错过的是巨星们的黄金时期。但即使我们错过巨星们的黄金时期,他们也未必会让我们失望。比如“滚石”、“老鹰”和鲍勃·迪伦,在他们六七十岁高龄时来中国举办演唱会,绝对没有让人失望。而有些则未必。

( 2010年,让-米歇尔·雅尔在鹿特丹演出

)

( 2010年,让-米歇尔·雅尔在鹿特丹演出

)

“枪炮与玫瑰”乐队是90年代中国摇滚迷眼中的巨星,他们对中国摇滚歌迷和中国摇滚的启蒙和影响绝不亚于“涅槃”,当比他们出道更早的“金属制品”在上海举办了两场演唱会后,人们或许会想到这支更有偶像气质的“枪炮与玫瑰”。这支乐队在跨越八九十年代时期成为那一拨“长发金属”潮流中的佼佼者,尤其是他们在商业上的巨大成功,让很多同时代的重金属乐队都黯然失色。但遗憾的是乐队成员各有所图,最终分道扬镳。重组后的“枪炮与玫瑰”磨蹭了15年才发行新唱片,虽然他们早已不复当年之勇,但更可怕的是他们俨然是穿越了一个时代,来到了互联网时代,完全找不到自己的位置,音乐也大失水准,尤其是当年人们心中的偶像、主唱阿克斯尔·罗斯已经快变成了“肉块”(Meat Loaf)。2008年新专辑发行后,他们也仅仅是在美国做了一些演出,似乎世界已经不再属于他们。

提到互联网,不能不说另外两个巨星,一个是“王子”,一个是大卫·鲍伊。王子是和迈克尔·杰克逊同时代的黑人歌手,即使杰克逊的光芒那么闪耀,也掩饰不住王子的光芒。可以说,王子把詹姆斯·布朗的灵歌和疯克音乐发挥到了极致,除非是他自己不想玩了,不然没有人能阻挡得了王子。可问题恰恰出在这里,他由于反感唱片业的剥削,把“奴隶”这个词刺在脸上,没有哪个唱片公司愿意跟他这样的人合作,从此,王子消失了。他当年高唱着《1999》,迎接1999年到来的时候,他比任何人都有前瞻眼光,放弃传统唱片工业,拥抱互联网,他相信,互联网上的自产自销可以给他带来更大的自由。遗憾的是,他前瞻得太早了,互联网除了给他自由之外,没有给他带来任何好处。虽然他的唱片接二连三地出,但他不得不游走于主流世界和互联网的边缘。

大卫·鲍伊号称“变色龙”,是因为他的音乐以多变著称,在70年代,鲍伊玩各种音乐于股掌之间,甚至他是那个时代的一个怪异符号。但他的文化标记和商业成就在进入90年代后日渐黯淡,不管他再玩什么风格的音乐,都玩不转,那个呼风唤雨的鲍伊不在了。这些年,由于健康原因,他也很少有公开露面的活动。

让中国人念念不忘的摇滚巨星并不多,但是“平克·弗洛伊德”肯定算一个。尽管乐队解散后成员各自发展都很顺利,但是谁都没有超越原来的那支乐队。虽然乐队成员之一的罗杰·沃特斯在上海举办过演唱会,唱的都是当年乐队的歌曲,但是在歌迷看来,那不是纯正的“平克·弗洛伊德”。而分家后的沃特斯和乐队之间的微妙关系让他们今生复合变得没有可能。相比之下,那支没有了沃特斯的“弗洛伊德”的演唱会听起来口味更纯正一些,只可惜他们在90年代巡回演出时,由于成本太高,屡屡和中国擦肩而过。2011年,由于乐队成员理查·赖特去世,这支只剩下两个原装成员的“平克·弗洛伊德”如果想再次上路,除非说服罗杰·沃特斯,但这个可能性微乎其微。

另一个因为成本问题屡次和中国错过的是U2,U2在80年代中后期逐步登上世界之巅,他们每次巡回演出都精彩纷呈。但是U2喜欢讲排场,每次巡回演出的制作成本都很高,2009年他们举办的360°巡回演出,制作成本接近1亿美元,一直对U2演出虎视眈眈的中国演出商都是因为成本问题望而却步。也许,将来的某一天,在波诺决定竞选爱尔兰总统之前,举办的告别巡演,或许会降低演出成本,中国演出商才能接得住。

当然,还有因为国情原因,一些巨星被拒之门外。英国歌手斯汀是一个比较典型的例子,不管是他当年“警察”乐队时期的歌曲,还是他个人时期的歌曲,都在中国积累了不少歌迷,但是斯汀是一个关注国际政治和人权问题的明星,因为这个背景,斯汀的中国之行一直是个疑问。

当然,麦当娜这样的巨星肯定无法来到中国演出,多年来中国演出商从来没有打过这位巨星的主意,因为她不太符合中国的风俗。而她的世界性巡回演出一直是媒体报道的话题,从“处女巡演”到“金发野心巡演”,所到之处,都会挑战一下人们的道德底线。虽然每隔一段时间就会传出麦当娜来中国演出的绯闻,但我们看到的只是她从娜姐变成娜婶、娜奶……一路看着她老去。

在90年代走向巨星行列的人物相对80年代少了很多,这也一直影响到今天,碧昂丝也许可以和惠特尼·休斯顿相提并论,Lady Gaga或许可以和麦当娜联系在一起。演出商一直想把Gaga小姐引进到中国,但未能成行的原因竟然是舞台设计问题。Lady Gaga希望做成T形舞台,以便她在演唱过程中和观众握手合影,接受歌迷的鲜花。但是我们的演出有个规定,舞台距离观众席不得少于5米,这位在21世纪最具话题性的时尚秀歌手就这样未能成行。

在众多与中国错过的巨星中,最遗憾的莫过于巨星中的巨星迈克尔·杰克逊了,因为这颗巨星一度最接近过我们,但是划过近地点后远去了。

上世纪80年代,中国图书进出口总公司每隔两年都要举办一次进口音像制品展销会,迈克尔·杰克逊当时最畅销的两张专辑《疯狂》、《颤栗》通过“中图”进口到国内,这可能是中国人第一次通过正式渠道了解到他的音乐。但在当时,中图进口的磁带唱片中,流行音乐所占的比例很低,价格也比较高,能享受到的人很少。多数中国人只能通过非正式渠道来认识这位当红的歌星,尤其是地下流传的录像带让人真正感受到了他的风采,这些地下流传的录像带主要来自专辑《颤栗》中的几首歌:《闪开》、《比莉·珍》和《颤栗》,尤其是在《比莉·珍》中,杰克逊的太空步让中国人第一次领略到街头舞蹈的魅力。稍后,一部叫作《霹雳舞》的电影在中国上映,这在中国直接引发了一股霹雳舞热潮。

1988年,中国唱片公司上海公司引进了迈克尔·杰克逊的新专辑《真棒》,这张专辑在中国卖掉了60万张,创下了欧美引进版的纪录。他的中国歌迷越来越多。

之所以说迈克尔·杰克逊是未能完成中国之行的欧美巨星,是因为他一直以来就希望能在中国举办一场演唱会,在很多公开场合,杰克逊都表达了这一愿望。1993年杰克逊举办“危险之旅”全球巡回演出,希望能在北京举办一场。事实上北京演唱会也进入到实质谈判阶段,他希望把北京演出收入捐给奥组委和慈善机构。但是文化部在审批这个项目时,以“弊大于利”为由没有通过。后来,迈克尔·杰克逊还有一次“近地点”,那就是1996年“历史巡演”亚洲行,由于有前车之鉴,没有中国演出公司再愿意去敲开文化部的审查之门了。

这可能是中国演出历史上最让人遗憾的擦肩而过。 颤栗迈克尔·杰克逊音乐唱片演唱会那些我们错过巨星