这里是里约,这里是巴西

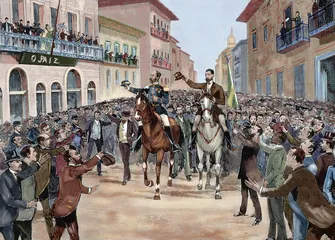

作者:徐菁菁 ( 1889年11月15日,领导共和政变的将军丰塞卡和政治家博卡乌瓦在里约受到民众欢迎

)

( 1889年11月15日,领导共和政变的将军丰塞卡和政治家博卡乌瓦在里约受到民众欢迎

)

里约印象

飞机到达里约热内卢国际机场的时候夜幕已经降临。从机场到位于科帕卡巴纳的住宿地需要穿过里约的整个核心城区。出租车驶过并不宽敞的高速公路,车窗外路灯昏暗,有好些乏味混乱的工地。临近城区,山的轮廓隐约显现,贫民区漫山遍野的万家灯火就像天上闪烁的星星。直到进入靠近海滩的南区,城市生活方才变得清晰起来:小马路纵横捭阖,两边挤满了不起眼的小店铺。这就是里约,既不时髦也不特别,我心里有些失望。

第二天,整个城市笼罩在一团湿热的雾气里。我到里约市中心的港口,乘船去瓜纳巴拉湾另一边的卫星城尼特洛伊采访。市中心是如此狭小、拥挤和嘈杂;瓜纳巴拉湾的海水看上去是灰色的,我瞪大眼睛搜寻了一路也没瞧见传说中的海豚。在尼特洛伊,我吃了闭门羹,采访对象彻底忘了这次约定。我无功而返,登上公共汽车,在地铁站购买的联票居然失效了。售票员滔滔不绝地说着天书般的葡萄牙语,见我只能惶恐地看着她,无奈放了我一马。

最令人煎熬的是无时无刻不存在的紧张感。来里约之前,除了网络上充斥的犯罪新闻,我看到的所有旅行攻略都有长篇大论的安全提示:不要戴任何首饰;不要带护照出门;不要带太多现金,以防抢劫;不要带太少现金,以避免激怒劫匪。在兑换外币的代理机构,我见识了里约人的小心。一个两平方米的小门脸里只有一张柜台,柜台后面没人,空留着一堵白墙。我正疑惑,门外的大汉走进来,接过我手中的美元,把它递进了墙角边一个砖头大的洞口里。在另一家大规模的外币兑换点,我以为柜台后面那位笑眯眯的先生会从抽屉里找钱给我,结果他转过身去,背后墙边有一个木板围出的小烟囱般的通道,他把钱放进“烟囱”下面的木盒里,敲敲木板,一根细线提着小木盒“笃笃笃”地上了二楼。

这所有的一切加上11小时时差带给我的头晕脑胀令我怨恨的情绪升腾起来,我甚至开始怀念同样是大西洋海滨城市的开普敦。4年前的世界杯期间,我在南非自助旅行。虽然南非的高犯罪率也曾让我战战兢兢,“但至少开普敦整洁安静,桌山上能看到那么美的风景”。我回到住处向同事们抱怨说。然而,10天后,当我离开里约时,我却恋恋不舍。

( 1968年时的里约“11月15日广场”

)

( 1968年时的里约“11月15日广场”

)

世界上有一些城市,提到它的名称就立即让人在眼前浮现出它的形象,里约热内卢算是一个。里约是世界上第一座被从空中拍摄的城市。1840年,飞机还未诞生,摄影师们将摄影工具驮在骡背上,登上山峰,在600米的山顶进行了拍摄。从此,这个角度就成了人们最熟知的里约。

“人人都喜欢里约热内卢,特别是那些从未在里约热内卢生活过的人。”美国建筑史专家诺玛·伊文森戏谑道,“人们一直认为,里约市从空中看是最美的,而越靠近观察就越令人失望。”没错,空中俯视的里约有碧海蓝天、密林山川、蜿蜒的海岸线、屏风般的岛屿,是独一无二的景致。但如果身处城市之中,以一般的大都市标准来衡量里约,很可能感到失望:它不够现代,作为巴西第二大城市,它的现代建筑外观乏味,基础设施陈旧,甚至没有什么时髦的百货商场;它也不够古朴,作为历史上持续300多年的首都,它的宫殿广场实在太过寒酸,传统的城市中心已经被新建筑和大马路打得七零八落;它甚至不够整洁,显得有些无序混乱。

( 1500年,葡萄牙航海家佩德罗·卡布拉尔率舰队抵达巴西,并宣布它归属葡萄牙

)

( 1500年,葡萄牙航海家佩德罗·卡布拉尔率舰队抵达巴西,并宣布它归属葡萄牙

)

但是,里约是一座不能以平常标准来衡量的城市,它就像是一座自由生长的雨林,超出一切教条和常规。里约从未毁于战乱和灾害。岁月在它的身上不断叠加画面,历史的影子就徘徊在大街小巷。上世纪30年代,作家茨威格来到里约,他的描述在今天看来依然十分准确:“它是世界上最美丽的城市,或许也是最神秘多变的城市。大海塑造了海岸绝无仅有的蜿蜒曲线,山脉阻隔了城市中规中矩的自由扩展。曲折的小径在这里随处可见,每条路上都有新鲜的事物,总能偶遇一座山丘,或是殖民时期遗落的小广场,总能看到一个市场或是长满了棕榈树的小路,又或者看到一个花园,一个‘贫民窟’……只要一刻钟的时间,我们便能从海滩来到山顶,只要5分钟,我们便能由奢华世界走到贫穷的茅屋;如果再过5分钟,我们便又能回到车水马龙的街道,回到豪华的咖啡馆,回到川流不息的世界。这里的一切都相互混淆:贫穷与富贵,新生与古老,自然与人文,茅屋与高楼,黑人与白人……我们无法看到城市的全景,因为它拥有上百种风貌。”

定义里约人也是一件困难的事,你无法从外表上勾勒出一个典型的形象。巴西葡萄牙语里至少有300个描述不同肤色色度的词汇。里约私人导游协会主席、土生土长的里约人路易斯·达林和我坐在科帕卡巴纳海滩的小吃亭里。“看看这些人。”他指着海滨大道上络绎不绝的慢跑者说,“没有人的肤色、发色是完全一致的。你瞧瞧我,我的皮肤是白色的,眼睛是蓝色的,可我的头发却呈现出非洲人种的细卷,谁知道我祖上是怎么回事呢?在这儿,没有人关心你从哪儿来。”

( 1880年,身着传统服饰的巴西原住民 )

里约人似乎充满了矛盾。大家都说自己是天主教徒,但这并不妨碍他们兴致勃勃地往私家车门上贴非洲宗教里的各种神像。他们在地铁售票处和公共汽车站排队时极守规矩,却又绝不会在乱穿马路时有丝毫犹豫。“里约人都是实用主义者。我们永远保持弹性。”路易斯·达林说。

几天以后,我完全适应了里约的生活。海滩、森林和人们的热忱放松了我的神经,我像里约人一样拖着凉鞋在城里溜达。里约像一把折扇,一点点打开,不断地给我惊喜。在老城圣特雷莎破旧街边的小餐厅,我点了一份当地人爱吃的丰盛午餐。一个大餐盘递上来:米饭挨着木薯粉,浸在黑豆炖猪肉的汤汁里,旁边搭着拌着奶酪的一团意大利面,上面撒着薯条,还盖着一大块烤牛肉。里约人的混搭大法令我哑然失笑:这就像里约。

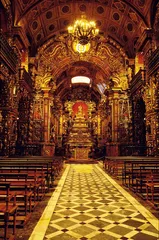

( 里约圣本托教堂内景

)

( 里约圣本托教堂内景

)

里约还是亨利郡

高约400米的面包山位于瓜纳巴拉湾入口处,从基督像所在的科科瓦多山顶向东边看,那是海湾上最显眼的一处隘口。它山体陡峭,四壁光滑,颇像一个立着的椭圆形面包。但实际上,在巴西人嘴里,它是“糖堆”。这是一种更符合历史的想象:在殖民时代,蔗糖被装进锥形的容器里,从瓜纳巴拉湾运送出海。

( 巴西皇帝佩德罗二世

)

( 巴西皇帝佩德罗二世

)

我从山上下来,直接去了山脚下的一湾小海滩。几个游客在戏水,两个小吃摊贩卖着新鲜椰子,一对情侣热情拥吻。若不是山脚下还有一个军营,军人们正列队跑着步,我很难想象在这样风光如画的宁静之地,里约乃至巴西的命运都迈出了决定性的第一步。

1500年,由佩德罗·卡布拉尔率领的葡萄牙舰队抵达巴西东北部的萨尔瓦多一带,将这片丛林密布的新大陆命名为“圣十字”。葡萄牙人顺着海岸线南下勘察,1502年1月1日,一支舰队终于到达瓜纳巴拉湾。今天的里约人常说,自己的城市诞生于三个错误之中:这支舰队误将海湾当作一条大河的入海口,于是将这里命名为“里约热内卢”,意思是“一月的河流”。在里约驻扎时,船员们听到土著称海湾为“瓜纳巴拉”,以为这是海湾的名字。实际上,“瓜纳巴拉”就是当地语言中的“海湾”一词。他们又听到土著们总是使用卡里奥卡(Carioca)这个词,便以为这是部落的名称,而那不过是土著对初来乍到者的好奇,意思是“白人的房子”。将错就错,今天的里约人就把自己称作卡里奥卡。

但在那之后,活跃在里约的并不是葡萄牙人。法国的海盗很快就来到里约,从这里盗运巴西木。在殖民早期,能够做红色染料的巴西木是新大陆唯一值钱的发现,这也是巴西国名的由来。

葡萄牙王室对此视而不见,巴西的发现几乎被遗忘了。在此前的几十年里,殖民扩张几乎穷尽了这个小国的力量。它既没有财力建立一个完善的新殖民地,也没有足够的士兵去镇守它。在这之前,哥伦布曾经抱怨:“在葡萄牙,连裁缝都离开作坊、告别家人,投入到远征的队伍之中。”更何况,卡布拉尔的队伍并没有发现金矿和香料这样的硬通货。直到1549年,葡萄牙国王才任命多梅·德·索萨为最高长官,在巴西建立中央政府。

桑托斯·杜蒙特机场位于里约城中的瓜纳巴拉湾内。我后来在这里乘飞机去圣保罗。坐在候机室里,玻璃幕墙外就是点点白帆的碧海,景色令人惊叹。机场是里约人填海造就的。1555年11月10日,在法王亨利二世的支持下,法国人费勒盖那的船队在此登陆里约。当时里约甚至连一个居民点也谈不上。几间破旧的茅草房中,没有一名士兵和葡萄牙官员。法国人立刻宣布这是“南极地带的法兰西”。

直到1557年,新任巴西总督门德萨走马上任,葡萄牙才开始处理法国人的问题——当时,费勒盖甚至已经开始说服亨利二世到这块殖民地度假了。

接下来发生的事情多少有些令人啼笑皆非。那是一场120个葡萄牙人与140个印第安人联合起来,攻打74个法国人的战事。葡萄牙人攻下了法国人的科利尼要塞,便以为自己得胜,直接返回了巴伊亚。法国人只撤退了1公里,就得以像往常一样在港口自由活动。门德萨总督的问题很实际:他手头没有人。那时殖民地首府巴伊亚唯一的帆船是用来运输蔗糖的,这是比夺回里约更重要的事。

直到1565年3月1日,葡萄牙才再次派埃斯达西奥·德·萨率军进入瓜纳巴拉海湾。他在面包山下的这片沙滩上安营扎寨。这一天被认为是里约热内卢建市日。而直到2年后,葡萄牙人终于发起攻击,以二三十个人牺牲的代价换取了对法国人的最后胜利。这场规模小得可怜的战役意义有多大?在今天的里约最重要的宗教场所里约市大教堂里,人们用铜铸的壁画来纪念它。教堂的工作人员对我说,它决定了这座城市是里约热内卢,而不是亨利郡,也决定了这个国家未来说葡萄牙语,而不是法语。

教士的力量

一个问题是:既然当时巴西如同鸡肋,是谁促使葡萄牙王室下定决心赶走法国人?

里约的传统市中心在面包山以北瓜纳巴拉湾沿岸的一小块土地处。16世纪,葡萄牙人在这里找到一块难得的平地建起小镇,小镇的四面是四座小山丘:城堡山、圣本托山、孔塞桑山和圣安东尼奥山。这座新兴城镇的地理条件优越:既毗邻优良海港,利于出口贸易,又位于口小肚大的海湾内,易守难攻。

圣本托山在市中心的东北角上,紧邻海边,是个不错的观景点。山上的圣本托堂建于1589年,是里约仅存的16世纪大型建筑。修道院呈长方形,更像一个堡垒。如今,城堡山、孔塞桑山都已经从里约的地平线上消失了。在圣本托山西南的对角线上,圣安东尼奥山也被推平,成为里约的经济要塞,伫立着巴西石油总部大楼、国家经济和社会发展银行大楼和巴西银行大楼。但林立的高楼间还留着一块高地,上面是1608年6月4日由方济会修士维森特·德·萨尔瓦多建立的圣安东尼修道院。同样,这座修道院也如同军事堡垒:地基高1.95米。一层的墙壁厚1.2米,二层厚1米。

多梅·德·索萨有丰富的殖民地管理经验。1549年,他在巴伊亚就任巴西总督时带去了600名士兵、400名流放的囚犯,还有6名耶稣会士。耶稣会士们随身带着作物、牲畜、常用药品和书籍工具。茨威格在考察历史后分析说,葡萄牙王国对巴西意兴阑珊,即使采取了大块封地的手段,也难以吸引将军、贵族和官员去开垦土地。最早在巴西定居的是滞留的水手、叛逃的士兵、流放的罪犯和逃避宗教裁判所的犹太人。人们对巴西的态度都是暂时停留,各取所需。只有教士们以在巴西建立真正的神权国家为目的,决意在这里扎根。

教士们将土著聚集到教会村庄里。一两个教友可以管理一个村庄,村庄以教堂为中心,教堂附近有学校、居民区和仓库。每天,教堂钟声唤醒教徒,召集他们做弥撒,然后,他们沿途边唱赞美诗边走向村庄外面去耕作。教士向年轻而有能力者教授阅读、写作以及各种有用的手艺,许多村庄达到了高度的自给自足。在教士的引导下,印第安人开始像天主教徒那样敬拜、像欧洲人那样穿着打扮,并效忠里斯本国王。殖民地以教区的形式扩展。在今天的里约,包括以音乐酒吧著称的拉帕,很多地区都是以当地的第一栋建筑——教堂来命名的。

巴西总督门德萨第一次出兵讨伐法国人时,教士诺布莱加才是远征的真正领导者。当时的葡萄牙军队是他动员教士才得以组成的。1560年,诺布莱加甚至还去里约热内卢督过战。在门德萨收兵后,也正是诺布莱加不断提醒政府:如果失去里约的海湾,未来葡萄牙也会失去巴西。教士的坚持不难解释:在法国殖民下,加尔文教派的神职人员已经登陆巴西,这不仅是殖民战争,也是宗教权力和意识形态的争夺。

1578年,在东西方最后一次宗教战争“三王之争”中,葡萄牙军队全军覆没,国王战死沙场。从1578到1640年,独立的葡萄牙在历史上消失了62年,它的所有殖民地都成为西班牙王室的财产。在这个时期,英国劫持了桑托斯港,法国在马兰尼奥建立了要塞,荷兰人占领整个巴西北部,足足统治了23年。1640年,葡萄牙脱离西班牙统治,王位回到若昂四世手中。3年后,正是在神父安东尼奥·维埃拉牵头下,里斯本成立了“巴西商业总会”,商会出资建立一支舰队,临时建立了国民军,收复失地。

我在圣安东尼奥修道院门廊的墙壁上看到七幅画,它们展示修道院不同时期的风貌。1608年,修道院只有山脚下两间农舍般的小屋,旁边就是一块湿地,四面都是原始的植被,向北能直接看到面包山。1650年,修道院已经挪到了山上。山脚下墓地里墓碑的数量显示出教区已经初具规模。到1723年,修道院的规模和外观已经和今天一致。湿地的规模急剧缩小,取而代之的是个相当繁荣的集镇。

教会在殖民地扩张中的作用解释了后来发生的事情:19世纪初,葡萄牙王室流亡巴西后,圣安东尼奥修道院修士弗朗西斯科·桑帕奥成为佩德罗一世的政治顾问,甚至还是巴西帝国第一部宪法的起草人。佩德罗一世以王子身份执政后,曾起誓会参加弥撒,并庆祝每年的圣五伤方济各纪念日。他不但在圣安东尼奥做弥撒,还在修士的餐厅里用午餐。王室的许多子女也葬在这里。

政治之外,教士也是新殖民地最早的知识阶层。同样是在圣安东尼奥修道院,1627年,维森特·德·萨尔瓦撰写了第一部巴西史。书中夸耀了巴西优越的地理位置、广袤的国土面积、利润丰厚的制糖业,并断言这块土地拥有巨大的潜力。修士托马斯·伯格梅尔则是著名的昆虫学家,出版过超过5000页关于蚂蚁和昆虫的研究报告。

对于今天的巴西影响更为深远的是,教会建立学校教化民众,学校采取的是种族融合的形式。教士们有意识地聚集起茅草房中的印第安儿童,让他们和混血儿童在一起,并且不断请求葡萄牙送来更多的白人流浪儿。在当时秩序混乱的新殖民地,教士们坚持,任何冒险者都不能随意逮捕土著人做奴隶。

在里约拥挤的市中心,巴掌大的地方,大有来头的教堂就不下六座,光是凭外表就能大致判断其建立的年代。圣本托堂和圣安东尼奥修道院是16、17世纪代表,它们的外墙是朴素的白色,几乎没有任何装饰,窗子都很小,看不到彩色玻璃,完全谈不上葡萄牙风情。当时,葡萄牙国内流行的是曼努埃尔式的华丽——扭转造型的圆柱、国王纹章、雕饰精细又繁复的窗框,同时运用大量海洋图像,在石头上镶着贝壳和锚。

有趣的是,殖民地教堂的里外呈现出鲜明的反差。穿过圣本托教堂的大门,我立刻身处一片金色的迷雾之中。教堂的立柱、天花板和装饰品都是由木材雕琢而成的,巴洛克风格的卷曲让整个教堂呈现一种流动的美感。木材的表面全都镀上了金子。

建筑本身的形质和规格传达出丰富的社会意义:一方面,殖民地教堂简朴节制的外表,既是帝国财政拮据的写照,也是臣服于宗主国的象征;另一方面,教堂要以欧洲文明教化民众,令人眼花缭乱的奢靡内饰正是展示文明富饶的方式。

就在圣本托堂以南的几个街区外,建于1775到1811年的坎德拉里亚教堂已经呈现出完全不同的样貌。它有高耸的穹顶,立面是巴洛克风格,内部满是大理石,兼有新古典主义和新文艺复兴元素。无论是壁画还是雕刻都是里约的至臻之作。事实上,其设计灵感就直接源于葡萄牙最豪华的巴洛克建筑马夫拉宫。

从圣本托堂到坎德拉里亚教堂,里约完成的是从普通殖民城镇到巴西殖民地首府的转变。1650到1715年,来自加勒比海欧洲殖民地日益激烈的竞争,使巴西从糖料作物中获得的收益下降了三分之二。就在这时,人们在里约西面的米纳斯吉拉斯发现了黄金。从17世纪起,里约的居民点向西扩展。金矿经过陆路、水路运输到里约。今天市郊的圣克鲁斯、大坎波和班古都是当时这条运输通道上的驿站。18世纪初,人们又修建了一条与矿区直接连通的道路,使里约成了米纳斯吉拉斯地区的主要出口点。18世纪,全球80%的黄金供应来自巴西。1763年,里约取代东北的萨尔瓦多,成为殖民地的首都。

金矿开采的高峰只持续50年,但它决定了历史的方向。对于葡萄牙王室来说,曾经可有可无的巴西殖民地已经成为整个没落帝国的命脉。

大融合的时代

沿着海边从圣本托堂往南不到两公里有个小码头。今天里约人从这里坐渡轮去海湾另一边的卫星城尼特洛伊。这是当年城市的主要港口。码头边上是个绿茵掩映的小广场,叫“11月15日广场”。这个名称是为了纪念巴西第一共和国的成立日:1889年11月15日。

今天的小广场和18世纪留存的图样看起来几乎一样。广场南边是一栋三层的白墙黄瓦豪宅,最初是巴西殖民总督府;北面是当地豪门望族建的住宅,原住宅毁于火灾,只留下一个门洞。人们保留门洞,依原样重修了建筑。广场西面是初建于16世纪末的卡默尔修道院,西北角上是1761年补建的卡默尔教堂。

1807年,葡萄牙王室为了躲避拿破仑发动的战争,在英国的护送下,逃往巴西,在里约登陆。王室的随行人员多达1.5万人。初来乍到,里约没有豪华的宫殿,总督府直接变身为王宫。卡默尔教堂也成为皇家教堂。在此后的80年里,这个并不起眼的小广场就是巴西的政治和宗教核心。

宗主国的王室到殖民地定居,这是世界殖民史上绝无仅有的事。从某种意义上说,这决定了里约的今天。1807年以前,即使作为殖民地首府,里约全城也只有区区5万人口,到处是堆满垃圾的烂泥塘,看上去并没有什么发展前景。为了从殖民地榨取更多的利润,葡萄牙王室切断它同世界的贸易交流。尽管巴西棉花产量丰富,葡萄牙却不允许它开展纺织业,强迫巴西从里斯本进口棉织品。巴西不能生产肥皂,酒精产业也遭到打压。这个拥有250万人口的国家甚至无权种植水稻、印刷报刊。葡萄牙还禁止巴西人购买外国船只,禁止外国人居住在里约热内卢或停泊在附近的港口。

国王刚刚抵达巴西,所有的壁垒便统统瓦解。他们首先开放港口,允许同世界各国展开贸易;然后解放工业生产,赋予它们绝对的自由,还开办了巴西银行,筹措其皇家印刷厂,出版了第一份报纸。王室到达的30年后,里约已经是南美最大的城市,人口超过25万,城里耸立起一些气势宏伟的大楼:国民大会、参议院、市议会政府大厦、海军和陆军武器库及学院、海关、国家图书馆、博物馆和美术学院。

里约成为一个以欧洲为蓝本的文化中心。今天位于里约热内卢市中心的国家图书馆是拉美最大的图书馆,也被认为是世界上十大最美图书馆之一。它始建于1810年,首批藏品包括图书、手稿、版画、地图、钱币和勋章总计6万件都源于葡萄牙宫廷。19世纪末,巴西走向共和,末代国王佩德罗二世在返回葡萄牙前将自己的5万卷图书捐赠给了该图书馆。现在,图书馆的藏品中不乏14、15世纪的善本,包括路易斯·德·卡蒙斯的《卢基塔尼亚人之歌》,塞万提斯的《堂吉诃德》第一版,有500年以上历史的《圣经》以及莫扎特的乐谱原稿。

1880年,里约还建立了“皇家葡文图书馆”,收藏了35万册葡文书籍,也是拉美之最。“皇家葡文图书馆”在一栋曼努埃尔式建筑里,我走进大厅仿佛就感觉回到了帝国时代。巨型书架一直延伸至天花板,柱子、栏杆、楼梯、回廊上都是精美的雕花,通透的彩色玻璃天顶让人恍若置身教堂。

但是,正如我今天看到的一样,里约并没有发展成为里斯本的复刻,而是以文化的多元著称。葡萄牙人在经济和文化上并不强势,帝国之都从一开始就走上了国际化道路。英国以经济开放为条件护送葡萄牙王室来到巴西。英国的船只源源不断地给里约带来移民和货物。1808年,只有90艘船进入里约港,但到了1810年,这个数字已经达到了422艘。

里约到处是英国水手、工业家、商人、煤矿专家、农场主、外交家、画家、工匠、作家、传教士以及冒险家。他们的办事处和商店集中在又长又窄的维多街上。这条路今天依然是里约的历史景观之一。1822年为英国王室家族做鞋的克拉克进驻维多街;1834年,沃勒斯坦开始销售披肩和丝绸;1872年后在克拉瑟利就可以买到烟草、烟管、烟藤条以及英国杂志。

在今天里约街头,法国喷泉和雕塑的密度远远高于公共卫生间。传说,里约拥有的法国雕塑数量仅次于巴黎,居世界第二位。

1810年以后,经葡萄牙王室同意,许多法国人也开始来到里约。巴黎的艺术使团大张旗鼓地改变着城市的风貌。建筑师奥古斯特·德蒙蒂尼对里约进行了总体规划。另一名法国人奥古斯特·格拉齐奥则设计了著名的植物园、王宫花园和蒂如卡森林公园。

法国商人用时装店、发型屋、女帽店、手套店、香水店以及花店攻占了维多街。法国妇女教会了里约妇女如何穿衣打扮、使用香水、在餐桌上表现出优雅得体。1830年,他们建了里约第一家国际化酒店。1839年3月,第一代银板照相术在法国出现,同年12月,这种照相术就传到了里约。法国继续塑造着巴西的精神和文化生活。法语是受教育阶层的第一外语,福楼拜、巴尔扎克和佐拉的作品占据书店中的主要位置。

不仅仅是英、法,1853年,维多街出现了兜售万能除臭剂的美国人。然后,德国人、瑞士人、西班牙人和意大利人纷纷在附近开起了商店。他们中的许多人和当地人成婚并生儿育女,以里约人自居。1870年后,里约居民已有34%的人是移民,他们的习俗、思想不断改变和塑造着这座城市,也不断地被城市塑造。

里约热内卢优秀艺术博物馆里收藏着默德斯托·戈麦斯1895年创作的象征性油画《汉姆的救赎》。画中,黑人祖母靠着棕榈树,父亲是一位白人移民,他的混血妻子抱着孩子。虽然这幅画反映了当时官方的种族态度:白种血统将漂白黑种血统,产生一种欧洲化的巴西人,但它也说明,在巴西黑人并没有被排除在历史进程之外。在巴西历史上,从未出现像南非和美国那样的制度化的种族政策。阿丰索·塞尔索的民族主义著作《为什么我为自己的国家骄傲》在1901年首次出版后反复再版,成为绝大多数巴西小学的必读书目。他在书中自豪地断言:“现在被大家广泛接受的一个事实就是三种因素促成了巴西民族的形成,美洲印第安人、非洲黑人和葡萄牙人……其中的任何一个因素,或者它们的任意组合都拥有我们引以为自豪的品质。”

帝国的背影

拿破仑被放逐后,葡萄牙国王若昂六世在1821年回到里斯本。葡萄牙国会不识时务地要求佩德罗王子也回到葡萄牙,使得巴西回归以前殖民地的地位。但是从里约到圣保罗,再到米纳斯吉拉斯,出生在新大陆的白人种植园主不再接受这样的安排。1822年1月,佩德罗王子接到了请愿书,他不但留了下来,还在1822年9月7日,以不流血的方式宣布了巴西独立。1822年12月1日,佩德罗一世在“11月15日广场”西北角上的卡默尔教堂加冕,宣誓成为受宪法约束的国王。

里约人不喜欢若昂六世,人们戏谑他无法忍受热带生活,在巴西还保持着一年才洗一次澡的习惯。佩德罗一世则毁誉参半。他不是一个强势的政治家,以风流韵事著称。比起政治,他更喜欢音乐,是意大利作曲家罗西尼的朋友,至少有一首交响乐作品在巴黎演出过。

佩德罗一世生性温和,并没有多少政治手腕。为了让新巴西得到承认,他向英国出让了大量经济利益,同意在三年内废除奴隶贸易,激怒了种植园主。他陷入了和阿根廷争夺拉普拉塔东岸的战争,也没能获得成功。他在葡萄牙长大,从来没有割断和葡萄牙宫廷的关系。在执政后期,他拿出越来越多的时间参与葡萄牙国内的权力斗争,以扶持自己的女儿登上王位。这些都触动了巴西人的神经。在多方的压力下,1831年,佩德罗一世再次选择以和平的方式完成权力转让,将王位让给了儿子佩德罗二世。他对局势有着清醒的认识:“我的儿子比我更有优势,因为他是巴西人。”

佩德罗二世虽然是巴西的末代皇帝,但是里约人对他的评价很高。他是在巴西出生的,完全将巴西看作自己的祖国。父亲让位于他时他只有5岁。他接受了系统的教育,以学会如何在巴西履行君主的职责。佩德罗二世在卡默尔教堂加冕时只有15岁,但在政治上已经非常成熟。在位于“11月15日广场”的皇宫里,他使用自己的调节权在内阁中保持自由党和保守党的交替掌权。在49年的任职期间,他任命或批准了36个不同的内阁,它们之中的大多数得到了人民的支持。巴西一直保持着政治上的稳定。

巴西现代国家的建立存在一个鲜明的特点:3个西属南美总督辖区分裂为10个共和国。与西属美洲帝国的支离破碎和流血革命相比,巴西保持的和平与统一称得上是奇迹。一些历史学家认为,葡萄牙在组织上和结构上远不及西班牙,它的统治使得巴西能够迈着更自然的步伐前进,以更为灵活的方式解决各种矛盾。温和的王室使君主立宪成为自然的选择,为走向共和铺就了缓冲垫。在1808年之后,巴西的权力中心已经在里约,而非里斯本。巴西人形成了把里约视为政府所在地、权力来源和权威源头的习惯。

1889年11月15日,共和主义者发难。仿佛完成了自己的历史使命,年迈的佩德罗二世得到军官政变的消息时,极为平静地接受了被放逐的判决。两天后,他乘船从里约码头离开了巴西。31年后,巴西政府将他与妻子特丽萨的遗体运回里约,安葬在他曾居住的“夏都”——距离里约60公里的佩德罗波利斯,圣·佩德罗·德·阿尔坎塔拉大教堂成了他们最后的归处。

里约作为国家首都的身份一直持续到1960年迁都巴西利亚,今天里约城的现代化地标几乎都是在迁都以前建立的。在共和时代,里约就像国家的礼帽,被不断装点。而实际上,米纳斯吉拉斯和圣保罗的庄园主和实业家才是这个国家真正的掌权者。 里约热内卢巴西文化英国殖民地巴西佩德洛巴西历史这里殖民地历史佩德罗二世巴西移民法国殖民地海湾欧洲王室佩德罗一世西班牙美洲殖民地