海滩上的里约人

作者:徐菁菁 夕阳下的里约伊帕内玛海滩

夕阳下的里约伊帕内玛海滩

海滩运动场

没有来巴西前,光是嘴里说出里约热内卢这个充满风情的名字,浑身上下都能感到炽白骄阳下咸湿海风吹过汗津津身体的黏腻。这是所有旅行书籍和纪录片展示给外人的里约:里约就是海滩,海滩就是里约。“如果科帕卡巴纳海滩不是里约的中心,那么它便是里约的肺叶。”1941年9月,里约南部海滩刚进入开发,流亡到巴西的奥地利作家斯蒂芬·茨威格就发出了这样的感慨。

今天的里约有70余处不同的海滩,沿着约100公里长的海滨绵延开来。其中最著名的是伊帕内玛(Ipanema)海滩及其向西延伸段莱布隆(leblon),科帕卡巴纳(Copacabana)海滩及其向东延伸段莱米(Leme)。伊帕内玛和科帕卡巴纳由一片伸入海中的巨大礁石隔断,形成一个犄角——阿博阿多角。海滩在城市南沿顺次排开,像两节弯弯的月牙,被一条沿海公路将它们串联起来。海滩的热力跨过公路向北辐射。路北,里约最豪华的酒店和高档公寓比肩而林,近乎形成一面不透风的墙。“墙”后是以海滩命名的社区。科帕卡巴纳区一套普通的30平方米的公寓可以轻而易举地卖到130万元人民币以上。

很少有里约人会常去基督山上俯看全城,或者花62雷亚尔坐缆车上面包山览胜。那是里约的地标,但属于游客。而海滩,则是里约人主宰的世界。

5月已是里约的深秋,白天阳光依然灼热,但气温一般不会超过28摄氏度。刚下过雨的时候,早晚甚至微凉,需要加件外套。路易斯·达林听说我要去海滩体会里约生活,有点担忧:“现在并不是时候,这样的天气对于里约人来说太凉了。11月到次年2月的夏天,里约的气温高达42摄氏度,那时候,伊帕内玛和科帕卡巴纳能挤上200万人!但是现在,你必须祈祷阳光明媚,不会起大风,不然你可能什么也看不到。”路易斯今年50岁,在距离伊帕内玛海滩两个街区的地方出生,现在是里约私人导游协会的主席。

2013年3月6日,在里约伊帕内玛海滩玩“足排球”的年轻人

我的第一次海滩之旅是从早晨7点半的莱布隆开始的。一目了然,这里与我期待中的都市浴场般的悠闲大相径庭:早晨的海滩热火朝天,是个巨大的露天健身房。跑步的人群包下了整个海滩的外围。他们在紧靠公路的步行道上跑,或下到沙滩边缘,在海浪拍实的沙地上逐浪而行。有人穿鞋,有人干脆将鞋套在两只手上。沙滩的中间部分是各种健身班的领地。健身教练罗德里格斯在莱布隆的最西端搭起了一个橙色的帐篷。他告诉我,他每年交给市政府300美元,有权在这里划出一片运动场地教人健身。他每天从早晨6点工作到中午12点,连续4周每周一次的健身课程收费50美元。无论季节,学员人数都能保持在30~40人的水平。在沙滩上开个小小的健身房并不需要复杂的行头。里约人深谙因地制宜之道:深蹲、平板支撑、循环训练,这些在欧美十分流行的锻炼方法对场地和器材没有任何要求。海滩上像罗德里格斯这样的健身教练数不胜数。除了这些收费教练,里约市政府在海滩边安排了三个咨询点,为老年人提供健康咨询,并定点开免费的健身课。

没有什么地方比海滩更能展示里约人浑身充溢的运动细胞了。伊帕内玛和科帕卡巴纳在早晨和傍晚拉起数不清的球网。人们拉上三五好友,随时能摆开阵势打一场沙滩排球。年轻人的矫健自不必说。我曾旁观一场对阵,场上半数都是古稀老人。中年男子腆着硕大的啤酒肚,鱼跃救球竟也不在话下。

里约科帕卡巴纳海滩的一家餐馆内享用“凯匹琳纳”鸡尾酒的人们

里约科帕卡巴纳海滩的一家餐馆内享用“凯匹琳纳”鸡尾酒的人们

海滩上流行一种叫frescobol的运动。人们手持酷似加大号乒乓球拍的木拍子击打一只网球大小的橡胶球,对阵中球不能落地。1945年,科帕卡巴纳的一位居民发明了这项运动:所有器材都廉价且不易被海水腐蚀,对场地大小没有要求,甚至不需要球网,上手简单,老少咸宜。上世纪80年代,frescobol开始风靡巴西,并出现全国性比赛。现在,里约已经把它设为文化遗产,7月2日是该运动的纪念日。

如果算起海滩上最有观赏性的对阵,“足排球”当仁不让。矫健的青年男子两人一队,各守半个排球场,用全身除手以外的任何部位完成进攻防守。“足排球”也是里约海滩的发明。据说,在巴西球星里,罗马里奥、罗纳尔多和罗纳尔迪尼奥都是它的拥趸。几次在科帕卡巴纳围观对阵,我都忍不住感叹“高手在民间”:里约人总能用足尖将几乎就要直击场地死角的球准确地垫回场地中央,再用一个高高跃起的甩头完成一计漂亮的头球绝杀。26岁的马库斯是里约一家公司的普通职员,他告诉我:“我7年前开始接触‘足排球’,我们七八个人常常一块儿来玩。我每周至少要来4次,早上或者晚上。这项运动对身体要求很高,你要有出色的灵活性,身体要极为协调灵敏,又要有强大的爆发力。每个动作都充满挑战,但在整个过程中你都会觉得自己帅呆了!”

2013年5月11日,一支街头乐队在里约伊帕内玛海滩表演

2013年5月11日,一支街头乐队在里约伊帕内玛海滩表演

伊帕内玛和科帕卡巴纳的海水清澈,海风也丝毫没有黏腻的腥气。但是这里海浪一般较大,并不适合游泳。里约人聚集在阿博阿多角西边浪最大的小海湾玩冲浪。这里立着十几米高的粗大灯柱,夜晚灯光直射海面,亮如白昼。而阿博阿多角的东侧,巴西海军博物馆的前面,则是站立式单桨冲浪爱好者的训练营。年轻人还爱一种更刺激的玩法。路易斯·达林带我走到阿博阿多角的最南端。赭色的礁石,碧绿的青苔和湛蓝的海水在这里形成一块调色板。五六米高的岩壁下方,礁石围出了一个小水池。“我15岁的时候常常在这里玩。最流行的是从这里跳水。可你看得到,池子太浅。你必须看准时机,在海浪拍过来,海水都涌进来的时候跳下去!”马库斯说。

里约人的地道做派

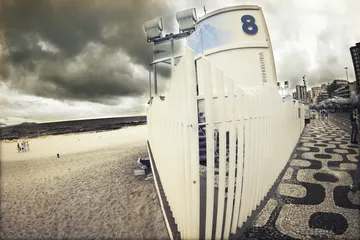

伊帕内玛海滩上的8号救生站

伊帕内玛海滩上的8号救生站

早上10点,海滩上的健身班和各种球友陆续收班。55岁的马萨罗和儿子在伊帕内玛支起了蓝色的帐篷。帐篷下是冰柜、堆得高高的躺椅和太阳伞。他们从骑着三轮摩托、沿着海滩公路贩卖冰块的小伙子那里备好冰块;用水泵从沙滩深处抽上水来,在帐篷与海滨步道之间淋出一条湿润的小道——这样一来,在阳光最灼热的正午,烫脚的沙子就不会成为人们到帐篷来购买东西的障碍了。

马萨罗一家住在里约北区,来到伊帕内玛开车要花费一个小时。他的帐篷出租躺椅、太阳伞,出售新鲜椰子和冰啤酒,所有商品一律收费5雷亚尔。马萨罗的这份生意是全家五口人的主要生活来源。在得到这个工作机会前,他在莱布隆海滩当了20年卖椰子的流动小贩。3年前,这个固定摊点的原摊主退出生意。通过熟人关系,马萨罗得以接手。“你也可以在黑市上购买摊点的经营资格,那要花费4万~6万雷亚尔。价格确实非常昂贵,但好歹是一份生意。而且你还可以把它传给自己的儿子。”

沙滩上每隔一段距离就有一个这样的帐篷。摊贩的数量是一定的,有自己的联合组织协调关系。他们需要向政府缴纳少量的费用,同时承诺每周至少在沙滩上工作6天,以满足里约人沙滩生活的需要。秋冬季节,马萨罗会在沙滩上待到下午16点,而在夏天,他晚上22点才收工,在最繁忙的新年和狂欢节时期,他甚至一个星期都住在沙滩上。

帐篷的出现,是沙滩的转场,意味着里约人的海滩生活从开篇进入正文。“里约人把大量时间花在沙滩上。我们不像圣保罗人那么沉湎于工作和赚钱,我们喜欢享受生活。”32岁的中学地理老师法伯·帕格诺托对我说,“你可能注意到了,即使是在堵车的时候,里约司机也很少会按喇叭。我们总是不急不缓。是的,生活中总是有烦恼,但那有什么要紧,至少,我们有那么美的城市。夏天的时候,里约人17点下班,晚上21点太阳才完全落下,我们就到海滩上消磨时间。至于周末,我们可以一整天待在沙滩上。”

“待在沙滩上时做些什么呢?”我这个外乡人的提问每次都招来里约人两三秒尴尬的沉默。他们面露难色地回答:“什么也不干啊!”后来我才明白,这个“愚蠢的问题”源于我对里约人的沙滩法则一无所知。

标准的里约做派是,除了泳衣和钱,什么都不要从家里带来。在马萨罗们的帐篷里租上一把躺椅、一顶海滩太阳伞。千万不要妄想掏出一本书来看,你要做的就是晒太阳或是和朋友们聊天。你可以聊严肃的话题,哲学或者政治。更多的时候,你要“Bate-papo”:交换八卦、插科打诨。

海滩生活另一项重要内容是享用小吃。位于伊帕内玛九号救生站边上的“乌拉圭”是海滩上最早设立的小吃摊之一,以“凯匹琳纳”(caipirinhas)鸡尾酒和里约版“肉夹馍”闻名。凯匹琳纳算得上是巴西的国酒,混合着巴西朗姆酒、甘蔗酒,新鲜青柠汁、糖和大量冰块。冰块的清凉和酒精的灼烧感交织在一起,入口绵软甜蜜,但酒劲很足。“肉夹馍”则是在热狗面包里夹上各种肉类,淋上大蒜、牛至、欧芹橄榄油和醋调成的汁。

路易斯·达林告诉我,凯匹琳纳并不是海滩的最常见饮料,因为蹭上青柠汁的皮肤容易在强紫外线下形成晒斑。里约人更喜欢待在自己的躺椅上,等待流动小贩把小吃送到嘴边来。

穿着橘红白色相间衣服的小贩们背上背着烤肉架。烤肉架的下方是保温箱,藏着海虾,随时可以用带着大蒜味儿的橄榄油烹调。一些小贩穿着阿拉伯长袍,披着头巾,这是在兜售“esfihas”,一种以牛肉、鸡肉或奶酪为馅的三角形肉饼。这是叙利亚和黎巴嫩移民给里约带来的食物。我从带着陶罐形小火炉的小贩那里买到深受里约人喜爱的烤奶酪。韧劲十足的奶酪被切成长方块,像雪糕一样串在竹签上。奶酪浸好橄榄油,撒上盐和干罗勒碎,伸进火炉里烘烤一两分钟即可。奶味很香,只可惜太咸。此外,还有木薯粉做成的馅饼,里面裹着香蕉或者奶酪。如果不饿,人们会买上一包叫作“Globos”(意为“球”)的圆圆的膨化零食,吃上去有带着奶酪的咸香。

沙滩上最传统的饮料是南美常见的马黛茶。卖马黛茶的小贩左右各背着一个金属桶,已经被里约市政府列为文化遗产。年轻人喜欢冰啤酒。很多人会选择在饱餐之后来杯阿萨伊(Acai)。阿萨伊是被称作巴西莓的浆果,颜色绛紫如蓝莓,个头类似玫瑰香葡萄,生长在一种棕榈树上,在巴西原产于亚马孙河流域。里约人的吃法是将其和冰块混合打碎,制成冰沙,吃上去甘甜清凉,略带点打碎果核的微涩。巴西莓的抗氧化物含量极高,超过蓝莓等其他浆果。里约人坚信,这种食物不但能防止衰老,还能帮助降低体重。

晒太阳、侃大山、吃小吃,这是融入里约海滩的基本动作,但绝对不足够。“如何分辨沙滩上的游客和本地人?最准确无误的方法就是看他们泳衣的大小。”路易斯·达林说。美国女大学生凯伊·罗德里格斯在海滩上试图扮演里约人,但每次,路过的小贩都能准确选择用英文向她发起吆喝。“我的美国比基尼出卖了我。世界上有三种比基尼:普通比基尼,三角形比基尼,巴西比基尼。”海滩上到处都是兜售比基尼的小贩。他们是海滩上唯一打伞的人。伞沿上挂了一圈又一圈比基尼,像是五颜六色的华盖。凯伊接受了小贩的殷勤——她精挑细选了其中最保守的款式,布料也只有美国比基尼的一半。

海滩集中体现了里约人的审美。夏天,里约的报纸会评选“夏季缪斯”,讨论海滩新时尚。“女孩的比基尼每年都有不同的流行款式,比如肩带的设计应该是垂直的还是斜交叉的,今年的流行色是什么。男式的泳裤也在变化。以前,我们都穿比较大的游泳裤,可现在那已经过时了,男式泳裤也变得又短又窄。”法伯·帕格诺托说。

所有人都说,里约人酷爱户外运动,是为了能在海滩展现健美的体形和健康的小麦色皮肤。但我很快发现,里约气质的要点并不在于时髦和身材,而在于态度。绝大多数里约海滩客的身材远称不上完美,但这并不妨碍他们以开放的姿态享受海滩。在伊帕内玛的街区,我好几次看到六七十岁的老太太穿着细巧的巴西比基尼走在回家或是去海滩的路上。她们不急不缓地迈着步子,坦然展示着浑身的皱纹和已经松弛的皮肤。这才是里约永存的风格。

“我甘受贫穷,只要能不离开科帕卡巴纳”

里约人为何如此着迷于海滩?巴西有5000英里长的海岸线,在这个国家的2亿人口中,有超过3/4的人住在距离海岸线不足100英里的地方。1988年颁布的巴西《宪法》有明确条款,所有海滩均属公地,国家受全体巴西人之托代为控制。但没有哪里像里约这样深受海滩的影响。海滩文化渗透了里约社会生活的各个方面,从着装法则到口头用语。只有里约人在觉得某样事物不合自己的口味时会用这样的表达方式:“这不是我的海滩。”

里约市政府人类遗产保护机构主席华盛顿·费加尔多是一名城市规划专家。他告诉我,事实上,海滩对于里约这座城市来说算得上是新鲜事物。从16世纪建立开始,里约城市的核心一直是面包山以北一小块地区。进入20世纪后,里约进入城市扩张的快车道,当时有两个选择:发展市中心西北面的广阔土地,或是南下拓展群山与海岸间的湿地。费加尔多认为,海滩的开发有几个重要因素。一是当时城市规划已经具备了开发南部湿地的能力;二是当时在欧美普遍掀起了日光浴热潮,人们都认为生活在海边有益于身体健康;三是当时的军事观念发生了变化:历史上里约城选址的主要考虑是瓜纳巴拉湾内易守难攻,而南部海滩没有任何天然屏障。但这种军事担忧在20世纪初已经消失了。

1889年,巴西废除帝制,建立第一共和国。当时的共和国政府希望以巴黎为蓝本,将首都里约打造成现代化的国际大都市。城市规划设计师皮雷拉·帕索斯被委任为市长。拿破仑三世对巴黎进行改造时,帕索斯曾在城市设计团队里工作。共和国政府给了帕索斯完全的自主权和无限制的预算。他重新改造了城市中心,并于1905年在里约南部的海岸线设计了一条5公里长的大西洋大道,将里约的传统中心和科帕卡巴纳的小渔村连接起来。这条大道奠定了未来里约的发展方向。从此南部海岸线走上了超过传统中心,成为里约“现代化象征”的道路。

1900年,科帕卡巴纳只有少量的农田、渔村、殖民时代留下来的教堂和大量湿地。1923年的人口只有1.7万人。里约房地产大亨在这里模仿法国尼斯的格雷斯科酒店和戛纳的卡尔顿酒店建立了第一家奢侈酒店“科帕卡巴纳宫”。此后,富人们源源不断地向海岸边迁徙。平坦的湿地被现代风格的公寓楼和酒店所覆盖。中上层阶级的各种需求随之带来了大量平民劳工。在交通不便的情况下,这些雇工必须在离雇主最近的地方安置自己的家,那便是里约群山南面的山坡上。50年代,科帕卡巴纳附近的山上就已经出现了贫民窟。这就是如今里约南区“山上山下,两个世界”布局的雏形。今天的科帕卡巴纳有40万居民,是世界上人口密度最高的地区之一。

在崛起过程中,海滩不仅代表新兴的旅游业、精英的生活方式和城市的现代化,也迅速成为里约人身份认同的核心部分。1960年,巴西利亚取代里约成为国家首都。同时,圣保罗的经济地位也早已超越了里约。出身于里约的美国普林斯顿大学副教授布鲁诺·卡瓦洛指出,在城市身份的重新定位过程中,“海滩城市”的概念填补了里约人巨大的心理失落。1957年,迁都已成定局。当时里约流行的一首桑巴歌曲的名字是“我不会去巴西利亚”。歌里唱道:“我不会去巴西利亚,我不去,我的家庭也不去。即使那里到处是金钱,但生活却不一样。我甘受贫穷,只要能不离开科帕卡巴纳。”

那么海滩城市的身份认同又是如何与里约人的生活紧密挂钩在一起的呢?

华盛顿·费加尔多在和我谈到里约的文化时说:“1807年葡萄牙王室流亡巴西,这是全世界殖民地中绝无仅有的现象。里约长期以来作为国家的政治中心,使得里约人自然形成了公共讨论和公共生活的习惯。”

巴西人总给人以健谈的印象,里约人尤其如此。在超市结账,收银机出了问题,收银员和顾客不但都不着急,还可以愉快地扯上半天闲篇。我在公寓楼里乘电梯,总是遇到邻居们眉飞色舞地交谈。如果中途有人下了电梯,剩下的那个里约人势必继续对着我滔滔不绝,尽管我脸上的拘谨尴尬已经清楚地表明我根本听不懂他在说什么。在里约,我住在一户当地人家里,惊奇地发现主人家竟然认识我的两个采访对象。我把这事当作稀奇的巧合说给土生土长的里约男孩艾德·斯特拉达听。“我觉得并不奇怪。”艾德给出解释,“里约人天生爱社交,人们总是认识很多人,我也是如此。为此,我的前女友曾戏谑我是‘市长’。”

里约人爱社交的性格在城市空间中得到了印证。在城里走走,很容易发现一个特点。这个城市有大量的公共空间。许多地铁站的出口都设在一个小广场上。到周末时,附近社区的居民就到广场上来练摊。城市的街角有大量卖饮品和点心的小店。任何时候都能看到里约人三三两两地站在柜台边,喝着饮料吃着点心侃大山。饮品店的前身是一种现在依然常见的小酒馆。华盛顿·费加尔多告诉我,这种小酒馆因为代表里约人的传统生活方式,也已经被市政府列入文化遗产加以推广和保护。

很显然,海滩为里约人提供的公共生活空间更为广阔和深入。这里是政治家竞选的拉票场所。在过去几十年里,里约、甚至巴西社会变迁的各种试验都在海滩被公开和认可,或者至少得以尝试。20世纪70年代初,女演员莱拉·迪尼斯在怀孕表征已经极其明显的情况下,穿着最暴露的比基尼出现在伊帕内玛海滩上,她的行为被引为巴西女权主义运动的开端。1980年,作家兼社会活动家费尔南多·加贝拉从瑞典流亡归来,穿着一条淡紫色的钩编丁字裤去了海滩,这被认为宣告了巴西新左派的诞生。这些人在社会问题上不再那么教条,而是更务实和宽容。

社会校平器

游客们一般难以察觉,作为公共空间的海滩充满了人际关系和不成文的公共法则。这才是里约海滩的内在生命力。

在早晨的伊帕内玛和莱布隆,我看到市政府在好几处地方划出一片区域,里面坐满了由保姆和母亲带着的婴幼儿。成人们在聊天,孩子们也在这里开始人生最初的社交。“里约人在年幼时就被父母带到海滩上来和各种人打交道。从童年开始,你就会慢慢形成自己的朋友圈子,因为大家总是一起去海滩玩耍。我小的时候,父母总是带我去同一个摊贩那里买东西。后来,我从他儿子那里买东西,现在我的女儿则从他的孙子那里买东西。”路易斯·达林说。中学地理老师法伯·帕格诺托告诉我:“里约人和朋友聚会只要说一句‘去海滩吧’就可以了。因为你们对在何时去哪一个海滩都心知肚明。”

莱布隆、伊帕内玛、科帕卡巴纳到莱米的海滩一共约8.5公里,由12个救生站把守。每个救生站所属的海滩都有自己的文化和社会经济“部落”。里约人都知道,位于伊帕内玛的10号救生站是给百万富翁们准备的,而位于莱布隆的11号救生站则是给亿万富翁准备的。莱布隆街区能看到海景的住宅售价每平方米要2万美元以上。

去伊帕内玛海滩8号和9号救生站活动的有几类人。在军事独裁时期,这是少数几个允许嬉皮士聚会的地方之一。距离海滩一个街区的街角上有家名叫“Veloso”的酒吧。1962年,作曲家安东尼奥·卡洛斯·裘宾和巴西诗人费尼希斯·迪·摩赖斯在这儿聊天。窗外一个美丽的女孩路过去海边,两人以此为灵感创作了混合桑巴和爵士风格的歌曲《伊帕内玛的女孩》。这首歌红遍南美,在1965年夺得格莱美奖,是巴西音乐史上的大事。现在,这片海滩仍旧是知识分子、文化人和中产阶级的聚集地。

在9号救生站的旁边,彩虹旗和万国旗插了一片,标志着这儿欢迎男女同性恋者。8号救生站离阿博阿多角近,青少年们喜欢它。我走过这里,闻到空气中飘着陌生的淡淡烟草味。经人指点才知道,那是大麻的味道。

“部落”划分靠的是习惯和约定俗成。“部落”之间的摩擦、碰撞和融合使海滩在里约社会充当了社会校平器。巴西人类学家兼作家罗贝托·达玛塔说,海滩上,“将军、教师、政治家、百万富翁和穷学生都是平等的,大家相处一处,其乐融融”。“那里,身体都是一样卑下,一个身体几近赤裸裸地贴近另一个身体,大家都没有防备或伪饰。”我问里约人为什么爱海滩,他们大多也会给出类似的完美答案。但事实上,海滩的平等性并非天然。

路易斯·达林带我走过伊帕内玛第7号救生站时特意告诉我,这儿是461路公共汽车的终点站。汽车从里约北部工业区开来。“周末的时候,你能看到许多人拖家带口地从汽车上下来,占据这片海滩。他们会带上大包小包的东西:毯子、盒装的午饭、饮料,也许还有一只鸡。里约人看不起这种行为,我们觉得来海滩就应该在海滩上消费。可是这些人消费不起。他们拿着725雷亚尔的最低工资,而在里约市内,一张单程公共汽车票就要花费3.2雷亚尔。全家一起来趟海滩是件大事。这可以理解。但我们不会和他们坐在一起。这很正常,如果你是他们,你也不会乐意坐在一个有钱给孩子随时买小吃的人旁边。”

这条461路公交车线路是时任里约州州长莱昂内尔·布里佐拉在1984年提出建立的。布里佐拉是因军事政变下台的左翼总统古拉特的亲戚。1982年,巴西举行了1964年军事政变后的第一次自由选举。布里佐拉赢得了州长的位置。作为州长,他一直想要对将军和权贵们发起具有象征意义的挑战,而海滩是一个准确的目标。461路的建立是历史上北区人第一次能以较快的方式到达南部海岸。这个决定使布里佐拉一辈子受穷人拥戴。直到今天,里约穷人还会把自己称作“布里佐拉分子”。

当时,这个决定直接激起海滩上的阶级政治对抗。一张报纸评论说,伊帕内玛是被玷污的丰腴女士,生出了皱纹和烂牙,这全都是因为461路巴士。1992年10月18日是个星期日,60万人挤在8.5公里长的海滩上。就在7号救生站附近,北区来的青少年和中产阶级的沙滩客发生了直接冲突,在整条海滩上造成了恐慌,骚乱一直蔓延到了海滩南面的社区里。“开始的时候一切都失去了控制。两个群体彼此之间都将对方视作入侵者。”路易斯·达林说,“不过后来人们慢慢也就习惯了。现在,每个群体都有自己的一块领地。”这正如历史数次上演的一样,巴西人总能为对抗和冲突找到握手言和的出路。 巴西文化巴西历史比基尼巴西总统里约海滩