基督教堂学院的合唱幻境

作者:王星 ( 基督教堂学院的汤姆塔

)

( 基督教堂学院的汤姆塔

)

牛津大学的39个学院里,始建于1525年的基督教堂(Christ Church)学院是最大的学院之一,传统上也被认为是牛津“最贵族化的学院”。世界上唯一的教堂式学院,牛津唯一享有特权不以“学院”(College)命名而独占一个“院”字(the House)的学院,一代权臣红衣主教沃尔西(Thomas Wolsey)与亨利八世共同的造物,所有这些都赋予基督教堂学院异于牛津其他学院的色彩。学院的大教堂(the Cathedral)已经成为牛津市的象征,而在学院外穿过一条笔直的沙土路便会见到本源意义上的“牛津”(Oxford):泰晤士河的一个渡口。当年正是成群的黄牛从这个渡口涉水而过,才有了今天“牛津”的地名。

基督教堂学院在16世纪承载了沃尔西的宏大梦想,在随后的几个世纪里也成为各种不同梦想的栖居地。1856年4月25日,兼任“共用室执事”的数学教师道奇森(Charles Lutwidge Dodgson)在院长花园里遇到了一个女孩,于是后来有了“刘易斯·卡洛尔”(Lewis Carroll)这个笔名和一部《爱丽丝漫游奇境》(Alice's Adventures in Wonderland)。据说教堂中庭的那棵大树下就是传说中爱丽丝进入的兔子洞,而总是在冷笑中消失的柴郡猫也曾蹲伏在这棵大树上。爱丽丝的形象最终进入了学院食堂的彩绘玻璃窗,表情忧郁的卡洛尔的肖像伴随在她下方。由于规划宏大,基督教堂学院在沃尔西失势前仅有包括食堂在内的汤姆方庭(Tom Quad)周边三座配楼完工。当时曾有人讥讽:“沃尔西要修建一所学院,但完成的只是一座餐厅。”那时的人恐怕得拥有诺查丹玛斯(Nostradamus)的预言能力才能知道,这座食堂将在21世纪因为一个名叫哈利·波特的男孩全球闻名:电影版《哈利·波特》中,基督教堂学院的食堂正是霍格沃茨魔法学校食堂的原型。

相当于魔法学校学生的是基督教堂学院里的男孩们。“基督教堂学院大教堂合唱团”(Christ Church Cathedral Choir)享有“地球上最完美的合唱团之一”的声誉,因声名远播而成为学院的象征之一。基督教堂学院内拥有至少三个合唱团:大教堂唱诗班(Cathedral Choristers)、伍切斯特学院礼拜堂唱诗班(Worcester College Chapel Choristers)以及学院合唱团(College Choir)。由12名成人歌手、16名男童歌手以及2名管风琴师组成的基督教堂大教堂合唱团实际上是从学院合唱团与大教堂唱诗班中选拔出的,而伍切斯特学院的唱诗班之所以会与基督教堂学院相关联,不仅是因为唱诗班中的男声最高音与大教堂唱诗班共用,更因为两个唱诗班中的男孩都在基督教堂大教堂学校(Christ Church Cathedral School)学习,不同的只是前者为走读,后者为寄宿。大教堂唱诗班的男孩们需要完成大教堂周二至周五的日常唱诗工作以及圣诞节、复活节的特别礼拜,此外还不时要跟随合唱团四处巡演。伍切斯特学院唱诗班的男孩们工作量相对轻松一些,每学期内一周两次为礼拜堂提供唱诗服务。基督教堂学院的学院合唱团则由25名成人在校生与毕业生组成,偶尔也会有学校职工参加。主要负责每周一在大教堂唱诵晚歌,同时也出席一些特殊礼拜。

红衣主教沃尔西当年的梦想是建造一座在规模与学术水准上超越所有现有学院的红衣主教学院(the Cardinal College)。牛津大学守护圣人是圣弗莱兹怀德(St Frideswide),她是牛津地区最早的女修道院院长,原为撒克逊公主。传说认为,公元8世纪时,圣弗莱兹怀德为了躲避默希亚王(the King of Mercia)的追求而逃入此地隐修,默希亚王追至城门时也突然失明。后来许多病人借着圣弗莱兹怀德的祈祷获得治愈,最终失明的默希亚王也被引到她面前。在经历心理斗争后,圣弗莱兹怀德治愈了默希亚王。她死后葬在隐修的修道院中,13世纪后此处成为朝圣地,等到沃尔西为自己的梦想学院选址时,他看中了此地。

“红衣主教学院”在1529年因沃尔西失宠而一度停建。沃尔西名下的产业被收为国有后,1532年,亨利八世在原有的庭院基础上修建了“亨利八世学院”(King Henry Ⅷ's College)。1546年,与罗马教廷决裂后,亨利八世没收了学院边修道院的地产,将圣弗莱兹怀德朝圣所改造为“基督教堂”并升格为新成立的牛津教区的主教座堂。基督教堂学院沿用至今日的全名至此成型,为“亨利八世敕建牛津基督教堂大教堂以及隶属院长、教长、学员”。

( 基督教堂学院建筑内部的古典造型

)

( 基督教堂学院建筑内部的古典造型

)

牛津主教是英国唯一不拥有自己主教区“巡视”(Visitor)权利的主教,因为牛津教区的“巡视”权属于英国皇室。基督教堂的这一特殊身份及其经历的历史变迁使它成为英国教会改革在牛津地区留下的独特标本,而这一“标本”中直至今日都活力依旧的是几乎与教堂同时诞生的唱诗班。虽然如今唱诗班男孩们所在基督教堂大教堂学校的校舍是著名的爱丽丝之父利德尔(Henry Liddell)在1855年担任基督教堂学院院长后修建的,但唱诗班的建制却是当年就已确定的。当加尔文还在日内瓦纠结于礼拜中是否能够使用音乐时,英国的宗教音乐尽管经历了天主教、新教的过山车式更迭,却始终不曾被抛弃。英国历史学家埃尔顿(Sir Geoffrey Rudolph Elton)说:“即使经过宗教改革,英国宗教音乐也保持了繁荣的势头……按照大陆新教的要求,像英国教堂中那种大规模的宗教音乐活动是不可想象的。然而,对于英国的当权者而言,也许是爱好音乐的天性压倒了宗教的要求。”

加尔文认为,“乐器乃由该隐堕落后,由他的后裔犹八(Jubal)所发明,故是罪恶的”。“器乐在崇拜中没有地位,在旧约中,它是属于‘法律的阴影’(Shadow of the Law),和真理完全没有关系,又是希伯来人在旧约中幼稚的玩意儿,成熟的新约教会却无此必须”。因此需要“在教会挑选有音乐素质的儿童,训练他们组成诗班,让他们带动会众唱诗”。英国圣公会自1543年出版诗篇与灵歌集之外,1549年开始采用加尔文倡导的诗篇韵律。1552年圣公会的《公祷书》(The Book of Common Prayer)中不再将礼拜称为“弥撒”,“经文歌”(Motet)也被改造为轮唱的“赞美诗”(Anthem),但唱诗班一直是教堂礼拜的常设要素。

( 基督教堂学院的唱诗班

)

( 基督教堂学院的唱诗班

)

加尔文提倡“齐唱”(Unison),不主张复音音乐(Polyphony),因为“复音音乐会危害圣经独一的意义”,但英国人在这方面显然另有主意。倘若追根溯源,英国的教会仪式还算是以“圣咏”而著称的格利高列亲自派遣教士确定的。不过,正如很多音乐史书籍中指出的:英国惯有的保守传统始终坚持将借来的风格与曲式改变,使它们成为适合本土的纯粹英国式的表达方式:“声部变化已经作为曲式结构的一部分被广泛使用,还可以见到连续几个乐句的平行六和弦,英国人这种特殊的喜好促成了他们将三度音程作为对位法的基本音程。”另一方面,“英国风格”对于欧洲大陆来说却又在某些时期被视为“前卫风格”。由于诺曼征服,英国在音乐与宗教方面与法国北部以及其他低地国家走得更为密切。15世纪以“勃艮第乐派”为代表的法国音乐与英国音乐的交互影响可以在当时法国诗人勒弗朗(Martin le Franc)的一首诗里看到,诗中说当时一些法国作曲家“追随邓斯泰布尔,用优雅的英国伪装使自己的音乐畅快明亮”。此处“英国的伪装”(la Contenance Angloise)指的便是当时英国音乐主流使用的以三度、六度等丰满的三和弦为基础的明媚旋律。

邓斯泰布尔(John Dunstable)是15世纪英国最重要的作曲家,时至1525年沃尔西为学院唱诗班寻找“乐监”时,塔文纳(John Taverner)似乎是最佳的选择。后人公认塔文纳是英国16世纪上半叶最出色的复调音乐作曲家,却对他1524年之前的生平几乎一无所知。当他首次出现在历史记录中时,几乎就是以基督教堂学院唱诗班首任乐监兼管风琴师的身份。塔文纳在基督教堂学院只工作了4年,1530年便离开了牛津,随后又是渺无踪迹。尽管有各种传闻,我们现在对塔文纳后半生唯一能确定的只有他留在林肯郡(Lincolnshire)博斯顿教区教堂(Boston Parish Church)里的那块墓碑。似乎专门为基督教堂学院唱诗班而生的塔文纳同样在这4年中完成了存世作品中的绝大部分。沃尔西在学院的规定中要求:每天必须在晚祷后唱三首奉献仪式的复调交替圣歌(Votive Antiphons)。塔文纳留下的4部交替圣歌便源出于此。此外塔文纳还应教堂特殊礼拜所需创作了22首经文歌和8部弥撒。尽管都使用了“弥撒”的名称,从《西风弥撒》(The Western Wynde Mass)等几部作品中已经能感觉出那个时代宗教环境的变化。塔文纳是最早在弥撒曲中使用世俗歌曲作为基础旋律的作曲家之一。《西风弥撒》就引入了一首名为“西风”的当时十分流行的英国世俗歌曲,曲调在弥撒曲的四个乐章中出现了36次,每次都进行不同的对位变化。虽然同时代天主教阵营中的意大利作曲家帕莱斯特里那(Giovanni Pierluigi da Palestrina)也创作过以世俗歌曲《武士歌》(L Homme Arme)入题的弥撒,但这种“亲民”做法还是未免有路德派(Lutherans)的嫌疑。虽然同是改革后的“新教”,英国圣公会却与路德派形同水火。事实上,塔文纳在1528年确实曾被卷入一起清除路德派的事件:唱诗班中两名成员被认定为路德派,更可疑的是他们还是塔文纳两年前亲自招来的。不过塔文纳很快便被放了出来,理由据说是念在他“不过是个音乐家”。

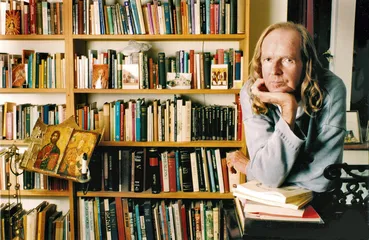

( 英国作曲家约翰·塔弗纳爵士。曾与牛津基督教堂学院大教堂合唱团合作

)

( 英国作曲家约翰·塔弗纳爵士。曾与牛津基督教堂学院大教堂合唱团合作

)

都铎时代的严肃与幽默或许确实不是后人仅凭旁观就能领会的。以“娶了六个老婆砍了两个”出名的亨利八世本人会吹奏长笛,很长一段时间人们还确信是他创作了那首闻名遐迩的情歌《绿袖》(Green Sleeves)。后来有英国学者查培尔(William Chappell)考证,指出《绿袖》的旋律其实最早记录在16世纪末英国著名的鲁特琴曲集《威廉·巴雷特鲁特曲谱》(William Ballet's Lute Book)里,歌词则在亨利八世死后近7年才出现。不过,亨利八世确实写过些乐曲。《绿袖》会被归功于他,除了他与安妮·博林(Anne Boleyn)的那段浪漫史外,另一个原因是《绿袖》使用了基于古帕萨梅佐舞曲(Passamezzo Antico)的和弦设计,而确认出自亨利八世手笔的歌曲《与好伙伴一起消磨时光》(Pastyme With Good Companye)也使用了同样的作曲手法。Chandos曾经以大英博物馆的亨利八世手稿为基础,挑选出一些作品改编为器乐版并出版了一张专辑。研究者认为,亨利八世的作曲风格在当时是属于较为“现代化”与“世俗化”的。

2012年8月,基督教堂学院大教堂合唱团访华演出,带来的节目中就有亨利八世的《与好伙伴一起消磨时光》。节目单上的曲目还有埃尔加的《黄昏景色》、德彪西的《四手连弹组曲》(船歌、芭蕾曲)等古典曲目,电影《爱丽丝梦游仙境》和《哈利·波特与阿兹卡班的囚徒》的选曲自然也在意料之中,格什温的《夏日时光》和披头士的《昨天》的出现则验证了合唱团官方网站上对自己不无自豪的定义:“基督教堂学院大教堂合唱团拥有超过500年的历史,但依然以其年轻的声音与大胆创新的曲目闻名。它是世界上唯一的身兼大教堂唱诗班与大学合唱团角色的合唱团体。这一身份提供给它双重的便利:既可以拥有古老教堂内凝聚的历史氛围、接触早期曲目,又可以随时放眼向外、跻身当代音乐创作的世界。”近年合唱团曾与多位英国当代作曲家合作,包括马蒂亚斯(William Mathias)、古达尔(Howard Goodall)等。与古达尔的合作造就了他们在一些影视作品中的演唱。改编自披头士的《昨天》就曾在《憨豆先生》中出现。

或许确实存在某种冥冥中的轮回,基督教堂学院大教堂合唱团合作过的当代英国作曲家中有约翰·塔弗纳爵士(Sir John Tavener),除去爵士头衔外,塔弗纳的名字与大教堂唱诗班的首任乐监塔文纳只相差一个“r”,而塔弗纳也自诩为塔文纳的嫡亲后代。塔弗纳出生于1944年,年轻时是有名的偶像破坏者,迷恋斯特拉文斯基。1968年,塔弗纳根据《圣经》中约拿(Jonah)的故事创作出戏剧康塔塔《鲸》(The Whale)。两年后,披头士所拥有的苹果唱片公司(Apple Records)录制发行了这部作品,使年轻的塔弗纳红极一时,当时《卫报》曾称誉他是“年度音乐界的最大发现”。塔弗纳自己也逐渐成为偶像后,21世纪的听众已忘却他早年的热血沸腾之作。2013年底塔弗纳去世时,讣告的标题已经把他定格在1997年戴安娜王妃葬礼上演奏的那首《雅典娜之歌》(Song for Athene)上。然而,正如同台演出的埃尔顿·约翰《风中之烛》并非专门为戴安娜王妃所作,塔弗纳的《雅典娜之歌》实际创作于1993年,对象是当年死于自行车事故的一位名叫雅典娜(Athene Hariades)的年轻希腊女演员。如同塔弗纳400多年前那位在信仰问题上给后人留下了一个暧昧的背影的祖先一样,塔弗纳自己的宗教信仰也颇令旁人捉摸不透。塔弗纳从小是加尔文宗的英国长老会(Presbyterian Church)教徒,1977年33岁时改宗东正教,从此音乐创作开始出现鲜明的希腊东正教色彩;无独有偶,400年前的老塔文纳据说也曾被怀疑与东正教有染。在《雅典娜之歌》中,塔弗纳使用了东正教修女特克拉嬷嬷(Mother Thekla)创作的歌词,歌词中夹杂了东正教葬礼的悼亡词、莎士比亚《哈姆雷特》中的台词以及希伯来语的“哈利路亚”(Alleluia)。晚年的塔弗纳自称是一名复古的作曲家,他的《圣母祷歌》等作品几乎完全回到了中世纪宗教音乐的创作模式。塔弗纳认为音乐会音乐已成为宗教礼拜的一种外延,而“我的音乐就是祈祷。面对不可知的世界,我们唯有祈祷”。

当塔弗纳与基督教堂学院大教堂唱诗班的男孩们合作时,这座屋顶下曾经发生过的种种变迁或许会使他心目中的祈祷别具色彩。英国“二战”期间最具影响力的作曲家沃尔顿(Sir William Turner Walton)也曾站在这座屋顶下,不过不是在指挥的位置而是在唱诗班中。沃尔顿1902年诞生在兰开夏郡(Lancashire),他的父亲是一名声乐教师兼管风琴师。1912年,沃尔顿的父亲从报纸上看到基督教堂大教堂唱诗班的招生广告,便匆忙安排沃尔顿前去。虽因路程耽误、错过了考试期限,沃尔顿的母亲仍成功地使儿子最终得以面试并获得录取。当时的学院院长斯特朗博士(Dr. Thomas Strong)看出了沃尔顿的音乐潜力,他的乐观也获得了著名英国作曲家帕里(Charles Hubert Hastings Parry)的认同。看过沃尔顿早期作品后,帕里提醒斯特朗博士:“这个小家伙身上有不少东西,你必须把他好好看住了。”16岁后,沃尔顿由唱诗班正式进入基督教堂学院学习,成为学院自建院以来最年轻的学生。然而,少年沃尔顿的故事却带着一个有些《伤仲永》的结局。1920年,沃尔顿因长期多门考试不及格而离开基督教堂学院,此后音乐创作基本上全靠自学。沃尔顿的牛津同学、未来的英国作家希特维尔爵士(Sir Sacheverell Reresby Sitwell)收留了他。当代英国音乐评论家莱布雷希特(Norman Lebrecht)批评希特维尔家的贵族做派使沃尔顿过早学会“把优雅的慵懒置于努力创作上”,以至于这位19岁就因一部风格前卫的《门面》(Fa?ade)而声名大噪的“天才小子”不到30岁就出现了“间歇性灵感阻塞”。莱布雷希特的抱怨或许不无道理,但希特维尔家的“贵族做派”同时也熏陶出沃尔顿笔下堪与埃尔加相比的贵族风范。沃尔顿最终分享了埃尔加“大英帝国缪斯”的美誉,被誉为“最具贵族气质的现代作曲大师”。沃尔顿是乔治六世与伊丽莎白二世两代英王的《加冕进行曲》的谱曲者,1972年,沃尔顿七十大寿,伊丽莎白二世与同出自牛津的、时任英国首相希斯爵士(Sir Edward Heath)出席了他的寿筵。对于普通听众来说,最为熟悉的沃尔顿作品是他为著名演员奥立佛(Laurence Olivier)自导自演的数部莎士比亚改编电影所做的配乐,其中包括《哈姆雷特》和《亨利五世》。《亨利五世》首映于1944年末,是为鼓舞士气而巨资制作的“爱英主义”宣传大片,沃尔顿堂皇的音乐恰与剧中昂扬的台词相得益彰,延续了《第一交响曲》的恢弘风范。沃尔顿在生前曾被指责为“保守”、“不合时宜”。比他小53岁的牛津校友、英国指挥拉特尔爵士(Sir Simon Rattle)却在进入21世纪后感慨:“沃尔顿的《第一交响曲》可能是战前我们老英国最伟大的交响曲。”拉特尔爵士使用了“my old country”,或许也只有这三个词能够言简意赅地概括散布在牛津各学院绿茵深处的某种莫名的英式乡愁。

牛津大学四座最重要的教堂

基督学院大教堂

这是英国最小的大教堂,又是牛津最大的学院礼拜堂。教堂只有48米长,中世纪的教堂通常是由东向西建造,建筑节奏从唱诗班开始,延伸进大教堂的主厢:后诺曼式圆柱、哥特式蓓蕾纹饰柱头、拱廊的双拱罩住暗楼。最美的是圣坛上方的网状拱顶、悬垂挂饰河星星图案,一幅天空的写照。

莫德林礼拜堂

莫德林学院礼拜堂(1474~1480)的室内装饰极美:西窗上《末日审判》的乌贼墨棕玻璃画、达·芬奇的《晚餐》的巨幅仿制品、门厅里古老的唱诗班座椅的凸板。室内陈列着各种木雕,有猴子、猫头鹰、狐狸和鹅,还有一匹仰躺着的马。这座礼拜堂最美的时刻是在做晚祈祷的时候,此时莫德林学院的唱诗班男童们咏唱赞美诗,屋顶是詹姆斯·怀亚特的新哥特式高大木屋顶和石膏吊顶,屋顶被描画得像一座石拱(1790年)。

圣玛利亚大学教堂

(University Church of St Mary the Virgin)

是牛津最大的本堂,位于牛津中心高街北侧,北侧是拉德克利夫广场,周围被牛津大学建筑环绕。该堂的尖顶被一些教会历史学家称为英格兰最美丽的尖顶之一。其13世纪的钟楼向公众收费开放,登塔可欣赏牛津中心区景色。

北门圣米迦勒堂

目前牛津的城市教堂。该教堂建于1000~1050年,是牛津最古老的建筑物。塔楼为撒克逊风格。 学院音乐合唱幻境亨利八世唱诗班基督教堂