莎士比亚的戏剧版图

作者:三联生活周刊 ——希腊·雅典(Athens)

——希腊·雅典(Athens)

该剧据称应剧团资助人之邀创作,为了迎合资助人孙女伊丽莎白·凯丽的婚礼,莎士比亚完全由想象创作这部结局欢乐的神话故事——发生地也因此很自然选在了古希腊的雅典,这里的森林确实适合这种略带疯狂的婚礼式欢乐,有仙女无现实,有爱情无理智。

——意大利·威尼斯(Venezia)

——意大利·威尼斯(Venezia)

这部戏显然站在商人夏洛克代表的那些放高利贷者的对立面,然而戏名中的商人却指向安东尼奥这个因为货船沉没而无法按时还款的富人。文艺复兴时期的港口城市威尼斯当然与“货船沉没”这个情节推手密不可分,但同样它也是有钱却没有社会地位的犹太人最愿意的落脚之处。

——英国·阿登(Arden)

——英国·阿登(Arden)

阿登是莎士比亚母亲的故乡,即便没有这样一片连情诗都长到树上的森林,对于陷入疯狂爱情的男男女女而言,“与世隔绝”本身就是全世界最迷人之地,然后就像忧郁者杰奎斯所唱的那样:在这个舞台上,他们可以尽情表演。

——奥地利·维也纳(Wien)

——奥地利·维也纳(Wien)

有关审判和宽恕的这个故事,本是从现实的丑闻中获得灵感而创作。所有人都赞成,维也纳的世风败坏,妓院遍地。在这样一个疏于治理的城市里,有摄政者之虚假和违背诺言,也有公爵之微服查访,后者以改扮的方式体察民情,在16世纪的英国,传奇剧拥有持久的吸引力。

——法国·鲁西永(Roussillon)

——法国·鲁西永(Roussillon)

有人说,这是16世纪版本的《浪漫满屋》,狂妄自大的男神鲁西永公爵被卑微却勇敢的女主海丽娜逆袭。故事里所有配角具备成人之美的罗曼蒂克品质,公爵的母亲鼓励海丽娜追随心上人去巴黎,国王偏偏奖励海丽娜一次“任意挑选丈夫”的机会并附赠其与公爵匹配的高贵身份,甚至公爵看上的姑娘也愿意与她“床上调包”,这些统统加起来,促成了在南法闲散惯了的幼稚草率贵族公子之成长计划。

——魔法岛(虚构)

——魔法岛(虚构)

如果说这个故事发生在离意大利最近的地中海上,恐怕没人会有异议,当然,你也可以认为,从米兰被流放的公爵,可能最终抵达了更遥远的北大西洋,因为你相信他的魔法完全具备在这里呼风唤雨的能力。很有可能你是对的,因为伊丽莎白时期的人们,对于探知“新世界”的故事都异常着迷,北大西洋上的无名岛实在是更受欢迎的发生地。

——意大利·米兰(Milano)

——意大利·米兰(Milano)

差点成为与《罗密欧与朱丽叶》发生在同一个城市的这出戏剧只有2300行,几乎是莎士比亚最短的作品,也是他最早创作的作品。剧中全都是成双出现的人物角色,但是故事最纠缠人心处,都以“被迫离开米兰”、“回到米兰”这样的句子开始,甚至最后的结局也是“所有人回到米兰”去参加婚礼。

——意大利·帕多瓦(Padua)

——意大利·帕多瓦(Padua)

上琵琶课时被批评后会抡起乐器砸老师的这样一个女子,完全是无教养千金小姐的典型代表,然而帕多瓦却是一个拥有世上最古老大学第三名的城市,这似乎是一处刻意的对立。但别忘了她们所处的伊丽莎白时代,妻子必须被丈夫统治,就算她是富庶之城帕多瓦中的富商之女,最后还不是被调教得让整个帕多瓦的市民大跌眼镜。

——希腊·以弗所(Ephesus)

——希腊·以弗所(Ephesus)

两对孪生子失散多年后同一天出现在同一个城市里,这势必会制造出无数误会,更何况他们分别共享同一个名字。这座他们最终相认的城市,曾是早期基督教的重要中心,这意味着城市的繁华与混乱,它的另一个身份则是西西里岛上城市叙拉古的敌对国,无形中就有了点儿剑拔弩张的意味,配起混淆的闹剧,颇有相得益彰的效果。

——纳瓦拉(Navarra)

——纳瓦拉(Navarra)

“双关语小王子”莎士比亚在本剧中超常发挥,使用了包括主题性的暗示和伊丽莎白时期特有笑话的双关语共有200多个,当时的英法外交关系正是被暗示的大环境。于是,日后与西班牙合并的纳瓦拉王国当仁不让,替代英国成为剧中法国公主的出访目的地。

——意大利·梅西纳

——意大利·梅西纳

(Messina)

这几乎属于那种最对好莱坞胃口的爱情轻喜剧类型。姻缘无中生有,误会同样如此。生趣盎然的故事节奏,在圆满结局的前提下,从中阻碍的几乎不是“照例与死神擦肩而过”,而是那一类常常发生在现代都会人身上的“傲慢”。从这一点而言,现代人眼中的梅西纳所处的西西里岛风情,似乎与当年的莎士比亚所见略同。

——伊利丽亚(Illyrie)

——伊利丽亚(Illyrie)

这个故事中也有女扮男装以及被美丽的姑娘爱上这样的桥段,还有一些捉弄人的场景,但“假如音乐是爱情的食粮,那么奏下去吧;尽情奏下去,好让爱情因过饱噎塞而死”这段颇为著名的开场白,却让这个发生在亚得里亚海岸的神秘王国特别起来,气候恶劣却充满悲悯,随时都有在海上遇难的可能。而姑娘们各自的爱情,正如副标题所说,各遂所愿。

——意大利·西西里(Sicilia)

——意大利·西西里(Sicilia)

像很多童话一样,最终结局也是“从此王子和公主幸福地生活在了一起”。然而在此之前,它都是一个由妒忌面生的彻头彻尾的悲剧。人们对公主被流放到遥远的“波西米亚海岸”提出质疑,认为如果它是指今天捷克的部分地区,那么几乎可以肯定那是个错误,因为彼时那里根本毫无海岸。然而更重要的是西西里,正如注定早夭的王子所说,这里的冬天太适合发生“悲哀的故事”。

——英国·温莎(Windsor)

——英国·温莎(Windsor)

这部“没有插播广告的情景喜剧”的情节,在文艺复兴时期的意大利小说中随处可见。而那位肥胖而好色的男主角爵士先生,则几乎照搬了《亨利四世》中的福斯塔夫性格特点。也有种普遍的观点认为,女王在看完了《亨利四世》后觉得美中不足的是剧中没有好好讲福斯塔夫的爱情,此剧这才应运而生。既然如此,温莎小镇的相对保守与简朴到可爱,大约正是能讨女王欢心的特别之处。

——意大利·维罗纳(Verona)

——意大利·维罗纳(Verona)

作为莎士比亚最为众所周知的剧目,在当时却使第一批进到剧院的人们震惊万分。两个仇家的年轻人相遇,却因爱双双殉情。这足以使维罗纳成为一座爱情之城,尽管到了维罗纳的人们,看到那面口香糖之墙时的惊诧之情大约不会亚于当年的第一批观众。然而人们还是会很快被院子里的朱丽叶铜像吸引,她上方的阳台,果真有某种魔力,让爱情的善男信女在喧闹的人流中久久抬头凝视。

——希腊·雅典(Athens)

——希腊·雅典(Athens)

此剧几乎是莎翁所有作品里受关注最少的一部,作者本人对它的态度也同样漠然。故事将人类社会建立在贪婪、欺骗和残忍的基础上,带给观众“毫无希望”感。希腊文写就的故事源起中,“厌世”二字的程度或许并不足以表达这种情绪,因此才用看上去更为中性的“雅典的泰门”取而代之。

——英国·多弗(Dover)

——英国·多弗(Dover)

坏人当道,好人遭殃——从头至尾几乎都是这样,连故事最后贡献的“团圆结局”都顺带着许多人懊丧的自我处决。英格兰年迈的国王结局如此悲惨,似乎更源于伊丽莎白时代许许多多的十分普遍的故事原型,而最有可能的灵感,据说来自一位无名作者写的《真实的李尔王和他的三个女儿的编年史》。

——苏格兰(Scotland)

——苏格兰(Scotland)

据说世人在出现了《德州电锯杀人狂》系列电影后,总算敢说此剧原来是个彻头彻尾的恐怖片。11世纪的苏格兰,确有麦克白其人发动叛乱并从其表兄邓肯手里夺得王位,然而历史中的他却度过了15年的和平统治时光。戏中的麦克白则在他的苏格兰城堡里忍受幻象丛生,而后世一度出现“M的诅咒”,即几个世纪以来,不断有因为说到“麦克白”而遭横祸的倒霉鬼,不消提演员英年早逝,甚至连林肯也榜上有名。

——意大利·罗马

——意大利·罗马

(Roma)

出现裘力斯·恺撒之前,历史上的罗马一直是共和国。莎士比亚将恺撒的凯旋之时安排在罗马市民欢庆牧神节的时候,街上人们不知是在欢迎他,还是只是因为特神节,这种混乱一直延续在恺撒是否称帝的决策过程中,他不知谁忠于他谁会背叛他。

——塞浦路斯(Cyprus)

——塞浦路斯(Cyprus)

与土耳其一海之隔的塞浦路斯岛上,住着新婚的奥赛罗夫妇。妻子在港口迎接凯旋归来的丈夫,随后故事才刚开始。凭借老天莫名赐予的风暴不战而胜的奥赛罗,却要在自己的城堡里迎接另一场同样无名的风暴——“在恋爱上不智而过于深情的”人一手导演的人生大戏,总是时刻有一种山雨欲来的气息,特别是所有人都知道这是怎样一个悲剧结局的时候。

——意大利·罗马(Roma)

——意大利·罗马(Roma)

辛白林是英国国王,由于拒绝进贡而遭到罗马帝国的入侵。由此,视线逐渐转移到罗马,彼时最强大帝国的统治中心。尽管辛白林是本剧的题目,真正的主角恐怕要排在伊摩琴身上,这个被丈夫怀疑忠贞而痛苦自杀的女人。就像《罗密欧与朱丽叶》里朱丽叶喝下的药水一样,伊摩琴并没有因此而死去。结局依然是个大团圆,然而奇怪的是,重点似乎又跑到罗马——虽然在战场上输给英国,却仍可以接受其进贡。

——英国·伦敦(London)

——英国·伦敦(London)

看起来约翰王是个乏善可陈的君主,他发动对法战争,却在两厢对峙时达成和解,并且还是“和亲+送地”的派头,让人们没有改编欲望。反而是其侄子、有继承权因而被约翰王杀害的亚瑟使本剧复活,一位女演员扮演了他,并使这一创新成为传统。

——埃及·亚历山大

——埃及·亚历山大

(Alexandre)

俗语“自古英雄爱红颜,不爱江山爱美人”可以完美地诠释整部戏剧。可谓上一部续集的本剧,裘力斯·恺撒死后,罗马帝国变成了三足鼎立之势——罗马仍旧是权力斗争的漩涡中心。故事最后,本来最有势力团体掌控者安东尼与他的女人埃及女王克莉奥佩特拉,选择结束自己的生命。

——英国·伦敦

——英国·伦敦

历史剧之三。与“统于一尊的岛屿,镶嵌在银色的海水之中的宝石”这样的赞誉之辞相比,理查治下的英格兰显得充满“耻辱、墨黑的污点和卑劣”。国王形象在本剧中尽显其鲁莽与无能,其结局也是长期被囚于英格兰北部的监狱里,以最终的勇猛换取了一点好名声。

——英国·伦敦

——英国·伦敦

不得不说,福斯塔夫成了本剧最出彩的人物,他与我们的哈尔王子一路同行——王子成长为亨利五世,而他一如既往地贪吃而偷盗,好战却胆小,却又总是讨人喜欢,关键是占尽好台词的风光。当然,哈尔在他的加冕仪式上,当着众人表示“我不认识你,老头儿”直让远道赶去伦敦的福斯塔夫脸面尽失。

——法国·阿金科特

——法国·阿金科特

(Akin Court)

继《亨利四世》后,已经成为国王的哈尔继续当主角。这回他要向法国宣战,夺回属于他祖辈的法国王位,证明他不再是当年虚度光阴的毛头小子。战争以法国请求停战告终,哈尔还在谈判期间追求并娶到了法国公主凯瑟琳,简直什么都不耽误。

——英国·伦敦(London)

——英国·伦敦(London)

五世早逝,英国又开始内忧外患,外患当然是法国夺回领土的企图,内忧则是著名的玫瑰战争。分为上、中、下三部的本剧,通常被合在一起改编,有些学者认为这是莎翁的第一部历史剧,其重头戏是约克家族与兰开斯特家族的纷争,据说这甚至是莎士比亚最初为本剧拟定的标题,总之两者你来我往,但不论是何方获胜,最终总是以伦敦为尾声。

——英国·伦敦(London)

——英国·伦敦(London)

随着约克王室的胜利与爱德华四世的即位,伦敦平静下来,而理查的内心却野心勃勃。为了得到继承权,他在伦敦宫里无所不用其极——莎士比亚很乐意将他塑造成心狠手辣的君主形象,甚至还是身有残疾的人,以便于他扭曲的心灵相对应,但事实上,伊丽莎白时期的观众都很清楚玫瑰战争的来龙去脉以及双方的背信弃义。

——意大利·罗马(Roma)

——意大利·罗马(Roma)

随时都有回到帝国独裁时代的罗马共和国,正处于领土扩张时期。这个同样取自普鲁塔克《希腊英雄传》的人物科利奥兰纳斯大概犯了善变与顽固的错。在已然对贵族感到不满的罗马市民中,他并无民意拥戴,更别提滥用,事实上,他滥用的是军功,最终在罗马市民的愤怒中被杀。

——英国·伦敦(London)

——英国·伦敦(London)

这是上述历史剧中唯一没有战争场景的一部,亨利操心的是如何与凯瑟琳王后解除20年婚姻,以及如何立封新王后的事宜。当然,最终他得逞了,戏剧最后在伦敦呈现高潮并尾声——那是新王后生下的伊丽莎白小公主隆重宏大的洗礼仪式。因此有学者认为,这是专门为彼时詹姆斯一世国王的女儿即伊丽莎白婚礼而创作。有趣的是,300多年后的20世纪50年代,现任伊丽莎白女王加冕时,到老维克多剧院观看该剧也成为其行程之一。

——意大利·罗马(Roma)

——意大利·罗马(Roma)

主角的名字在罗马人里面非常常见,而过于骇人听闻的情节却在莎士比亚戏剧中非常少见。罗马与哥特之间的十年战争成了泰特斯的资本,尤其是当他还带回来了哥特皇后等人做俘虏,然而罗马似乎处于战争中过久而“毫无对神的敬意”,“少女被强奸、砍去双臂,割去舌头;做成肉饼吃了”这类情节居然算不上野蛮了。《特洛伊罗斯与克瑞西达》

——希腊·特洛伊城(Troria)

战争即地狱,它毫无意义又无聊至极。此话在此剧开场出现,引领了此剧对战争的态度。特洛伊与希腊两国,在位于特洛伊城外驻扎地的旷日持久中几乎玉石俱焚,但是在暴力的夹缝中存生的爱情,仍是本剧主题。

——丹麦·艾辛诺尔(Elsinore)

——丹麦·艾辛诺尔(Elsinore)

除了“to be or not to be”占据引用榜榜首之外,其实本剧的经典台词大都出自狡猾自负又愚蠢至极的普隆涅斯之口。这个文艺复兴时期复仇的丹麦王子角色,成了演员一生的终极梦想,就像许多继承者的梦想是国王一样。但人们更津津乐道的是,当时莎士比亚,是否真的出演了老国王的鬼魂一角。与此相对的,则是最后丹麦的皇室继承者都在最后的混乱中死去,王位被挪威王子继承。

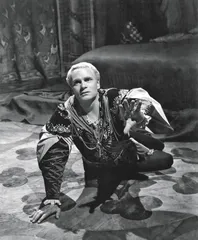

英国著名演员劳伦斯·奥利弗于 1948 年自导自演的电影《哈姆雷特》 被公认为改编这一作品的经典版本 意大利战争意大利生活戏剧罗马市莎士比亚

英国著名演员劳伦斯·奥利弗于 1948 年自导自演的电影《哈姆雷特》 被公认为改编这一作品的经典版本 意大利战争意大利生活戏剧罗马市莎士比亚