重寻梅艳芳的演艺踪迹

作者:丘濂 ( 香港举办的“梅艳芳逝世十年纪念展”上展出的磁带 )

( 香港举办的“梅艳芳逝世十年纪念展”上展出的磁带 )

初登舞台:荔园游乐场

许多香港人对位于荔枝角湾北面的荔园游乐场都有深刻印象。第二次世界大战结束,香港经历了3年零8个月日占苦难后,社会逐渐复原。为了适应市民找消遣的需求,除了大小戏院不断落成,游乐场也应运而生。荔园是1949年开始营业的一个超大型游乐场,包括游乐园、动物园和蜡像馆。在1977年海洋公园还没开业前,这里是香港小朋友每逢周末就盼望去的“天堂”。1997年,荔园最终结业,当晚吸引了2万多名游客最后进园重新寻找儿时的记忆。让他们念念不忘的可能是那片转动起来五光十色的旋转木马,或者那个全港唯一的真雪溜冰场,还有可能是那头缅甸大象“天奴”囚禁在百平方尺兽笼内跪地乞食的辛酸样子。但是他们大概不会记得曾经在游乐场的粤剧场和歌坛里唱过歌的两个女孩——当时只有4岁半的梅艳芳和比她大4岁的姐姐梅爱芳。

1988年,已经成名的梅艳芳为电视台拍摄一个《梦里风情》的短片,带观众一起去她童年活动过的地方,第一站便是荔园游乐场。她重新跳到剧场的舞台上唱起那段她曾唱过无数次的《卖花曲》:“梅花靓,桃花靓,芬芳吐艳十分靓。”又坐在台下给当年的自己鼓掌。她还跑到后台的化妆间里拿起“利是封”,告诉观众:当年在荔园表演没有钱买化妆品,就靠这片红纸在唇边抿一抿就上台了。

母亲覃美金是在梅艳芳3岁时发现了她有出色的表演天赋。“我有个表弟在另一家启德游乐场的粤剧场里做乐师,每逢周末就来我家里排练。阿梅缠着舅父要唱那首《卖花曲》,还一定要伴奏,不要清唱。结果这首《卖花曲》唱得一字不差。”覃美金告诉本刊记者。覃美金在60年代只身一人由广州逃难到香港,靠着年轻时和住家附近寺庙里一位方丈学习的医术,开了一家名叫月华的中医诊所供养全家。“看到阿梅的才能,我和表弟商量怎样培养她,最后想了个两全其美的方法。我们决定办个音乐学校,可以教学生,也可以让阿梅在里边学习。我表弟的名字里有个‘强’字,我的诊所名字有个‘华’字,所以学校就叫华强中西音乐学校。”

荔园小舞台上的表演是梅艳芳第一次登台。覃美金就记得她那时两首歌曲最拿手,除了《卖花曲》,还有一首《我要妈妈》。“阿梅声音洪亮,但人个子小。每次她一开口,人们都到处在找,人在哪里啊?”

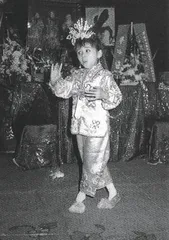

( 童年时期的梅艳芳 )

( 童年时期的梅艳芳 )

随着荔园游乐场的拆除,粤剧场和歌坛也不复存在。这种适宜全家老少来游乐园时一起光临的表演场所几乎免费,只有前面几排的观众需要买一元几毫厘的票。类似的平民化音乐空间在香港就还有街头卖艺的方式,比如在港岛的大笪地和油麻地庙街的榕树头一带。曾经有传言说,梅艳芳和姐姐也曾在榕树头唱歌,覃美金否定了这样的说法。

演艺磨砺:湾仔醉琼楼和其他夜场

( 梅艳芳儿时参加演出的照片 )

( 梅艳芳儿时参加演出的照片 )

萨克斯风乐手黎学斌大概在70年代中期认识了梅艳芳。那是在现在湾仔庄士敦道120号宜兴大厦的位置,当时那里有一间叫醉琼楼的酒楼。黎学斌告诉本刊记者,梅艳芳的母亲覃美金在那里包了一块场子来做歌坛,也就是别人在那里吃饭,他们在一旁唱歌表演,下午大概是14点到17点,晚上19点到21点。“我是在夜总会里的乐队工作。夜总会里有一个大的乐队,一个小的乐队,轮换时候我们有可能出去帮忙。覃美金的经营方式是家庭式的,两个女儿唱歌,大儿子有时候帮着打鼓,有时忙不过来,女儿还要客串主持和伴奏。每逢节日到来,覃美金会请来台湾乐手,就需要专业乐队,就请我过去帮忙。”

当时的夜生活娱乐场所就有夜总会、酒楼夜总会、歌厅和舞厅几种。“最高级的是酒店里的夜总会,但老板喜欢请菲律宾歌手唱英文歌,还是有种粤语歌不上档次的偏见。酒楼夜总会就比较常见:有点钱的人公司下班之后就去找舞小姐,当时著名的舞厅有东方舞厅、杜老志舞厅和新加美舞厅几个。他们向舞小姐买钟,然后带到酒楼夜总会去,在那里吃饭、听歌和跳舞。醉琼楼是平民化一些的酒楼夜总会,更豪华些的比如说像新都城、汉宫、金关、中华,还有更豪华的海城和海洋。一般的酒楼夜总会零点之后就结束营业了。但在油麻地、旺角那边夜生活更丰富,酒楼老板会在零点到4点再安排一场演出。”

( 梅艳芳(右一)和她的母亲(右二)、姐姐梅爱芳(左一)及姐姐的儿子合影 )

( 梅艳芳(右一)和她的母亲(右二)、姐姐梅爱芳(左一)及姐姐的儿子合影 )

此时的梅艳芳已经不再是荔园舞台上那个只会唱简单小调的小女孩。覃美金在她13岁的时候成立了一个锦霞歌舞团,梅艳芳和其他艺人一起去过许多剧院演出。黎学斌告诉本刊记者,梅艳芳那时声音还比较高,会选择唱邓丽君的歌,后来又唱了许多歌她的声带才慢慢生茧。等到新秀大赛时,就是那种低沉的嗓音。

夜场的环境并不轻松。覃美金本刊记者,在她之前有5家在那里经营歌坛,但都没有继续做下去。“黑道来收保护费,是不同的帮派。我和他们解释,我们是家庭式经营,没什么钱,给哪家也交不起。他们就经常过来盯着场子,看我们有没有给其他帮派钱,我还要陪他们喝酒。”而梅艳芳就厌烦了在这种场合的表演。后来她和华星公司签约后,公司也会安排她去夜场演出的机会,她就要求一定是那种高高的舞台,这样能保持自己的表演不被打扰。

( 梅艳芳演唱会上“冰雪妖姬”造型 )

( 梅艳芳演唱会上“冰雪妖姬”造型 )

两年后的一场火灾就让他们完结了醉琼楼歌坛的经营。梅艳芳和姐姐从那时起就要自己联系各个歌舞厅来跑场表演。梅艳芳后来回忆,最多时候一晚上要超过10场。黎学斌记得有一次姐妹俩去一个叫富万年的夜总会,那里的经理挑了姐姐却没有选她,“觉得她太黑太瘦了。那时候她姐姐要更有名一些”。

长期在夜场演唱是对唱功和舞台经验的磨炼。黎学斌后来一直在为梅艳芳担任伴奏,现在也是一位音乐监制。“今天的歌手,你如果问他你要的歌曲要是什么调门,他们都不知道。反正他们去录音棚开口就唱,对自己音域的高点和低点没有什么认识。在棚里你开口唱歌,我们可以估算出你的调门,给你配乐。过去在酒吧,如果你的套谱不对,调门太高,你唱不上去,太低声音就不亮,一定要在唱之前明了才能伴奏。”黎学斌说,今天的技术已经可以做到你录音的时候唱很多遍,把每遍最好的字拼接在一起,但当时可能也就能做到两遍最好的前半段和后半段接在一起。“《似水流年》那个电影版本的歌曲就录了一遍。她那天肠胃不好,刚从医院出来,没有多余的精力。监制那边认为质量可以通过。”

( 香港中文大学传播系教授冯应谦 )

( 香港中文大学传播系教授冯应谦 )

从唱片公司的角度,唱歌厅酒廊的歌手就未必是他们寻找的类型。黎小田说:“一般知道这个歌手有酒廊演出的经历,我们都不太愿意考虑。她会化着很浓的妆出现在你面前,我就需要你新人一条牛仔裤一件白T恤就足够。”但梅艳芳以实力打破了黎小田对歌厅歌手的印象。“我当时总听朋友说,有个女孩在华都舞厅演唱,声音很像徐小凤。那次我去铜锣湾旧总统戏院,路过华都,进去听了之后便鼓励她参赛。我只对她说了一句话,你要摆脱别人的影子,否则没有自己的性格。”

黎学斌就觉得,梅艳芳实在太爱唱歌和舞台了。当年新秀比赛的第二名韦绮珊,也是歌厅歌手出身。“她会犯歌厅歌手的毛病,有的地方长音拖过来,不是很卖力。梅艳芳就是很喜欢唱歌,唱歌是她的生命,她不会不用心去唱。”

( 梅艳芳的母亲 )

( 梅艳芳的母亲 )

人生转折:利舞台

“我在这里参加比赛获得了冠军,第一次受到那么多人关注,第一次收获那么多掌声。我的唱片公司也在这里。每次我来公司办事,都顺便溜进来看场免费电影。外面的伯伯对我很好,每次的感觉就好像回到家里一样。”80年代末,由于香港经济起飞,地价上涨,拥有利舞台剧院的利氏家族考虑拆除剧院,以换取更大的经济效益。1991年3月,利希慎家族旗下的希慎兴业,以4.5亿港元向利氏家族购入利舞台地皮。7月,利舞台停止营业。香港电台电视部制作了一个《利舞台今夜星光灿烂》的节目,来纪念这座见证了香港演艺界80年兴衰的剧院。梅艳芳坐在观众席中接受主持人叶丽仪采访时说了这段发自肺腑的话。

( “梅艳芳逝世十年纪念展”现场 )

( “梅艳芳逝世十年纪念展”现场 )

现在位于铜锣湾波斯富街99号的利舞台广场是一座购物和饮食为主的商业大厦,它的所在地之前就是大名鼎鼎的利舞台剧院。20年代,香港利希慎家族购入铜锣湾利园山地皮,范围包括今日利园山道、白沙道等多条街道。当时香港的粤剧表演场所主要在西环石塘咀一带。利希慎为方便母亲欣赏粤剧,便把利园山部分土地建成利舞台。虽然是为传统的粤剧表演而建,但利舞台是由一名法国工程师设计,以19世纪末法国和意大利式歌剧院的设计为蓝本,建筑物以大理石建成,大门顶建有一小塔,正门及侧面建有檐篷,顶部建有圆拱形的拱顶,剧院内部辅以中式装饰。剧院舞台可作360度旋转,自动转换布景,还有宽阔的化妆间,观众席分成三层,共1283个座位。这样的设施让利舞台成为当年香港最豪华的表演场地。

利舞台内不仅上演戏剧,也放映电影,1939年上映的首部电影是《大独裁者》,1991年最后一部放映的电影,是阿诺·施瓦辛格主演的《未来战士续集》。利舞台也是香港歌手举行演唱会的表演场地。罗文多次在利舞台举行个人演唱会,并演出舞台剧《白蛇传》,邓丽君则在1976至1978年三度举行个人演唱会。其他曾在利舞台表演的艺人包括甄妮和汪明荃。由于利氏家族拥有无线电视的股权,1973年无线电视举办的香港小姐竞选,决赛就在利舞台举行,这成为港姐竞选的一项传统。1982年,由无线电视和华星唱片联合创办的第一届新秀歌唱大赛同样选在了这里,梅艳芳和姐姐梅爱芳都报了名。

( 曾为梅艳芳写歌的伦永亮 )

( 曾为梅艳芳写歌的伦永亮 )

其实在新秀歌唱大赛之前,香港已经有一些歌唱比赛。比如1957年丽的呼声开始有线电视广播后转播的《星岛日报》主办的《全港业余歌唱比赛》,还有1969年无线电视“声宝之夜”歌唱比赛。当时粤语歌曲还被认为“不入大雅之堂”,这两个比赛中都没有粤语歌曲的组别,经由比赛挖掘出来的新秀慢慢成为粤语歌曲的推动者。学者可以公认的是1974年,无线电视剧主题曲《啼笑因缘》出现,是香港社会各阶层普遍接受粤语流行曲的开始。自此以后,随着粤语流行歌曲唱片销量急升,各种招募乐坛新星的赛事应运而生。丽的电视1976年创办了第一届亚洲歌唱比赛。而真正面向香港本土的还是1982年的新秀歌唱大赛和1984年的全港十八区业余歌唱比赛,这两个比赛被称为香港乐坛的两大摇篮。这当中还要属新秀歌唱大赛依托已经一家独大的无线电视最有影响力。香港大学中文系教授、粤语流行歌词研究者朱耀伟告诉本刊记者,由亚洲歌唱比赛出来的张国荣一开始星路坎坷是和观众对丽的电视的接受程度相关的。“丽的有个外号叫做‘二奶台’,‘正房’则是无线电视。”

黎小田告诉本刊记者,梅艳芳能获得冠军,是按照“声色艺”俱全的标准来挑选的。“这是真正挑选艺人的方式,如果像现在只凭声音来选择,艺人是红不长久的。”首届共有10个评委,各占40分(以台风、音乐感、音质、技巧作准则),总分是400分,梅艳芳是340多分胜出。

获得新秀大赛冠军的歌手马上第二天就会有排得满满的媒体访问,仿佛真的已经一夜成名,其实还有漫长的路要走。梅艳芳签约后的第二张专辑叫做《飞跃舞台》。刘培基很想排出一些有动感效果的照片作为唱片封套,于是把她带到了利舞台,让她随便舞动出一些飞跃的感觉。“无论音乐多强劲,她也只是扬扬手,哪里有飞跃的感觉。由于过去都是慢歌,演出时无需大动作,随便摆个姿势就很有型,因此从没有人知道她不会跳舞。”于是梅艳芳遵照刘培基的嘱咐,经常跑到迪厅练习舞蹈,终于有天报告给他,迪厅里有人要和她挑战舞技。而她在新秀大赛上沧桑的嗓音和老练的台风给了她“徐小凤第二”的帽子,却迟迟摘不掉。“直到1985年《坏女孩》那张唱片出来后,我才觉得她找到了自己的个性。”朱耀伟说。

初出茅庐:广播道

80年代,香港艺人很多都会选择在广播道附近住下。一来离日常工作地点近——不足一公里的广播道上集中了丽的电视、无线电视、佳艺电视三家电视台,以及香港电台和商业电台,因这里的地理位置是一个小山丘,所以又叫“五台山”;二来众多艺人扎堆,相互来往也很方便。1982年,梅艳芳搬进了广播道和范信达道相交处的公寓金翠苑,一处小小500多平方尺的空间。

这里很快就成了梅艳芳和朋友们的聚点。当时亚洲电视的主持人洪罗拔刚刚从无线电视演艺班毕业,签约了无线电视台,在梅艳芳参赛前通过戴思聪的介绍两人认识,此时已经是非常好的朋友。他告诉本刊记者,刘培基还未接受梅艳芳的形象设计时,梅艳芳有活动出席,他会替她来挑选。“给她买的第一套衣服是Apple的一套灰色牛仔衣,500港元。我们刚签约,没有开工,每月只是1000多块钱的薪水,所以也算价格不菲。”梅艳芳黑瘦的外形和曾经歌女的经历已经让香港媒体隐隐感到她有陷入绯闻的风险。“有传闻说她手臂上有针孔还有文身,我在日本的时候特意给她买了一件背心,让她穿上后拍了个照片。没有给哪个媒体发布,只是自己留着,身边有朋友议论,好拿给他们证明。”那是密集的工作安排到来前,一段轻松惬意的时光。罗洪拔回忆:“有一段时间,我们好几个朋友在凌晨时分喜欢玩粤语长片的配音游戏。为什么是粤语长片?因为说话速度比较慢,嘴形好捕捉。喜欢配谁就是谁,喜欢如何配就如何配。常常大家笑作一团,非常开心。”

80年代粤语流行乐的繁荣也离不开媒介之间的互相支持。这从唱片公司的歌手与广播道上几家媒体的关系就可以看出。冯应谦就告诉本刊记者:“新秀比赛后歌手是否走红,受到电视台和电台的歌曲排行榜与颁奖礼的影响尤甚。”一个有趣的例子是,后来无线举办的一场“劲歌金曲歌曲颁奖礼”上,有两个人对奖项的争夺很强烈。一个是梅艳芳的《夕阳之歌》,一个是陈慧娴的《千千阕歌》,大家都改编自同一首日本歌曲,各自拥有拥护歌迷。最终考虑到华星是属于无线的,奖项给了梅艳芳,可见当时唱片公司对颁奖礼的重视。

偶像诞生:华星唱片公司

华星唱片公司最早是在利舞台剧院里面办公。利舞台拆除后,就搬到了相隔不远的礼敦道1号。乐评人黄志华就有一段有趣的经历:早年去取样片,要从剧院大堂前门穿进去,第一次去不知就里的,简直不敢进去。后来搬了位置,要从利舞台后门进去,我便很长时间都在“走后门”。签约后的梅艳芳时常会来这处办公地点,如果需要唱片录制,会去北角新闻大厦的星岛传音录音棚。

华星是无线电视的附属机构,早在1971年就已经存在,最初的功能是举办演唱会和无线代理唱片的发行。等到1982年,华星与无线合办了新秀大赛,选出了梅艳芳等一批新人,便成立了唱片部和经理人部门。在华星之前,唱片公司和经理人公司是分开的,华星将两个合二为一,在最初对公司和艺人是一种双赢局面:华星的后台是无线电视,因此拥有很好的平台和资源,旗下的艺人都有机会亮相于电视台或者参加相关的电视节目,而艺人收益中的佣金部分公司也能全部掌控。

回头80年代,如何包装一个艺人还没有一个可以参考的成熟模式。香港中文大学传播系教授冯应谦告诉本刊记者:“那时的偶像并不是凭空打造出来的。像梅艳芳是新秀大赛出来的,张国荣参加的是丽的电视的各场比赛,张学友在全港十八区业余歌唱比赛中胜出。他们各自脱颖而出后,唱片公司再按照他们身上特点来塑造。进入90年代后,打造偶像就变成一种流水线作业。此时唱片公司内部已经有了明确分工:有一些固定的词人和作曲人,按照某种概念很快生产出一批歌曲;专门的形象设计去改造歌手面貌;还有宣传部门去发展歌迷会去制造虚假的气氛。90年代末,观众就不接受这种自上而下打造出来的偶像,他们更喜欢和自己一起慢慢成长起来的歌手。”

梅艳芳的幕后团队中,最核心人物是当时华星的总经理苏孝良。他为人低调,曾是钢琴演奏家,1973年意大利男高音歌唱家弗兰科·科莱里与女高音歌唱家丽娜塔·苔巴尔迪来香港演唱,他是他们的钢琴伴奏,同年他也开了两场独奏音乐会。之后他却告别演奏生涯,转做演艺公司经营。他为梅艳芳找来的是刘培基和黎小田,并给了他们充分的空间和自由来探索梅艳芳的潜能。

后来苏孝良就这样回忆当年邀请刘培基的经过:“我问Eddie(刘培基)为梅艳芳有没有可以做的?而不是仅仅培养一个歌手那样简单。两星期后,他约我在东方文华酒店见面,给我讲了一堆理论。当时歌手出唱片,都没有主题或者形象之类的说法,不懂得歌手的音乐要和造型相互配合,会产生1+1=3的效果。歌手的形象设计这个角色,就自Eddie开始。”

80年代正是粤语流行曲发展的黄金年代。朱耀伟告诉本刊记者:“这个时期的创作氛围非常自由。因为大的背景上看,没有进入‘滔滔两岸潮’的年代,即内地市场没有开放,台湾的流行歌曲还是一种土土的感觉。卡拉OK是在80年代末90年代初兴起的,因而此时歌曲创作还没有出现如黄霑所说的‘为了迁就卡拉OK顾客,在音域上收窄’。更重要的是,市场学也没有那么发达,歌手有机会在曲风上有不同的尝试。”

伦永亮1986年和梅艳芳认识,1987年正式与她合作,为她写曲。当时伦永亮也是华星的签约歌手。“之前我在另外一家‘永恒’唱片公司出过一张专辑,虽然卖得不好,但让香港音乐圈很多人认识了我。我刚从美国回来,唱R&B,布鲁斯或者Souling风格的歌,这个香港还没有,他们都觉得新鲜。”伦永亮对本刊记者说。黎小田找到了伦永亮,请他为梅艳芳写一些快歌,“因为演唱会开头一定要有三个快歌来活跃气氛”。于是伦用亮就创作了那首R&B曲风的《烈焰红唇》,当年梅艳芳凭借这首歌获得当年的《十大劲歌金曲奖》和《中文十大金曲奖》。

华丽巅峰:红磡体育馆

80年代的香港歌手其实可以分为两类,能去红馆开演唱会的和不能去红馆开演唱会的。能在红馆开唱被认为是歌手个人实力和影响力的最好证明,用这个标准可以区分巨星和那些资质、人气都很平庸的歌手。“这在今天已经不同。现在歌手只要有几首歌、有一点小名气就要马上去红馆开演唱会,自己歌曲不够,唱别人的歌也没有关系。因为唱片公司深知,这个时候不开演唱会以后就更没有机会了。红馆开唱往往有某种结束的意味,而不是一段更华丽的事业的开始。”朱耀伟说。而在梅艳芳年代,唱片公司愿意为歌手来办演唱会,有两个条件:“一是起码积累了将近20首歌作为备唱曲目,二是歌手已经具备相当高的知名度。”梅艳芳1985年首场演唱会的监制、时任华星娱乐公司制作部经理的吴慧萍这样向本刊记者介绍。1985年,梅艳芳已经出版了4张专辑,为配合演唱会推出的单曲《坏女孩》还未出版成专辑,大众就已经朗朗上口那句,“why why tell me why,夜已令禁忌分解,引致淑女暗地里也想变坏……”“即将到来的1985年演唱会就好比一部电影预告片,它的精彩程度决定了梅艳芳之后的演艺事业所能达到的高度。”吴慧萍说。

梅艳芳演唱会是一个类似十字形的四面台,她需要在一首歌曲里不停地变换位置来和每一面的观众互动,吴慧萍利用灯光来给梅艳芳以暗示转场,她就可以集中精力来唱歌。刘培基就有这样的感悟:“时装表演的灯光会追着模特儿,演唱会却需要歌手走位去食灯光。”

1985年演唱会中最为难忘的一幕莫过于开场:先有一个巨型水晶球冉冉升起,接着梅艳芳散发着璀璨的光芒从台中央缓缓浮出。洪罗拔告诉本刊记者,当时他坐在台下,心里想起好友出道时被人叫作“白粉妹”、“文身婆”的辛酸,又看到她今天像女王一样出现在舞台上,眼睛立刻涌出了眼泪。这正是刘培基设定演唱会主题的想法:“阿梅自小从荔园游乐场唱到酒廊,然后获得新秀冠军,是时候‘尽显光华’,这四字闪现在脑中,于是演唱会就定名‘梅艳芳尽显光华’。”出场的一幕是刘培基与吴慧萍联袂打造的结果。吴慧萍对本刊记者回忆说:“为了配合‘尽现光华’的概念,我想到了水晶球这个道具。在球还没有升起来之前,我就用了很多追光打到观众席上,好像巨星散发出的光芒触碰到每个人。在水晶球升起来后,又有很多镭射灯光从四面八方打过来,继续一种光芒四射的效果。”梅艳芳踩在一块玻璃板上升起,戴着一顶刘培基从意大利买来的带有金色刺绣的Valentino丝绒帽,黑色的裙装上也缀着大颗闪石。“这一切设计都预示着梅艳芳要从此刻开始发光发亮。”吴慧萍说。

梅艳芳在1985年的演唱会上最后唱的一支歌曲是《孤身走我路》。这样的歌曲编排还有一段故事。吴慧萍说,在最后一支歌选择上和音乐总监黎小田意见不能统一。黎小田希望最后一首歌是《似水流年》,因为这首抒情慢歌在当时已经脍炙人口,但吴慧萍坚持要这首《孤身走我路》。“最后我将歌曲的编排录了两个版本给所有工作人员来听,大家来投票,还是《孤身走我路》来结尾最好。里面有种悲凉的味道,又能听出歌者的执著,让观众在演唱会结束后还能牵挂着梅艳芳的命运。”

首次演唱会梅艳芳连开了15场。1986~1987年跨年,梅艳芳在香港红馆创下连开28场演唱会的纪录,赢得“梅廿八”的称号。之后她自己又刷新纪录,在1990年开的“夏日耀光华演唱会”和1991年“暂别舞台演唱会”都达到30场。2009年,经世界纪录协会评定,梅艳芳以全球个人演唱会总计292场当选“全球华人个人演唱会最多女歌手”。

连开多场演唱会对歌手体力和唱功都是极大的考验。梅艳芳的徒弟、也曾夺得第七届华人新秀歌唱大赛冠军的谭耀文就告诉本刊记者,梅姐言传身教给他最重要的一课,就是无论自己发生什么状况,一旦走上舞台,都要呈现出最佳状态。直到1991年“暂别舞台演唱会”时,谭耀文看到梅艳芳的表现才明白意志的力量可以多么强大。“那次我们在后台就得到消息,说梅姐感冒很严重。结果她还是照常上台。有一段我们一起又唱又跳半个多小时都没有停,下台后我的衣服全部湿透了,瘫坐在后台大口大口地吸主办方给我们准备好的氧气。这个时候音乐声响起来,我们又听到了她的歌声。”由于每场演唱会都涉及主办方大量的资金投入,所以连开的演唱会之间很少能休息。“除非真的是站不起来,否则临时身体出问题,都是可以打维生素之类的药物,帮你撑过几小时。”谭耀文说。就算在梅艳芳生命最后的8场“经典金曲演唱会”,以她当时的身体状况,也只在中间休息了两天。“如果你把每天的镜头对比来看,就会看到一个越战越勇的梅姐,她在观众的掌声和欢呼里仿佛肿瘤慢慢消失了。”

“在今天,难得有梅艳芳这样如此认真投入的艺人,演唱会的制作环境也发生了改变。”梅艳芳生命最后演唱会的监制金广诚告诉本刊记者,“最明显的一个问题是身为歌手却不记歌词,依赖舞台上的提词器,这个设备在80年代是没有的。”金广诚当年师从吴慧萍来学监制,后来开始独立操刀梅艳芳的演唱会。在歌曲编排上,那种讲求情绪传达能有起承转合的设计也变得愈发艰难实现,“因为现在歌手曲风不够丰富,好像从头听到尾都是一种感觉,组合不成一个让人回味的故事”。

(感谢北京的梅迷朋友张嘉旋;百度贴吧的梅迷朋友;香港梅艳芳国际歌迷会;香港芳心荟;圣雅各福群会Kannie Lam小姐;香港乐评人 冯礼慈;澳门大学李展鹏老师对本文提供的帮助)

(文 / 丘濂 尤帆 龚希捷) 踪迹重寻演艺梅艳芳