墨脱古道

作者:李伟 ( 进出墨脱,旧有六条线路,每一条都要徒步翻越3000 米以上的雪山垭口。在走得最多的东、中、西三条线路中,新修的扎墨公路最终选择了中线波墨线,隧道从嘎隆拉山穿过,漫长的封山期就此被打破 )

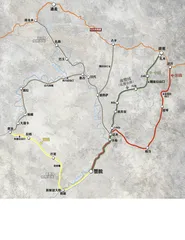

( 进出墨脱,旧有六条线路,每一条都要徒步翻越3000 米以上的雪山垭口。在走得最多的东、中、西三条线路中,新修的扎墨公路最终选择了中线波墨线,隧道从嘎隆拉山穿过,漫长的封山期就此被打破 )

进出墨脱,通常有六条古道可以选择,走的最多的,是东、中、西三条线路,步行都需要4~6天的时间。

东线即金珠古驿道,也被称作墨脱的后门,全长约150公里。从波密的达兴村出发,向南翻越金珠拉山口,然后沿金珠曲下行,经提琴牧场、格当、达木直抵墨脱县城。大概要走五六天。海拔5030米的金珠拉山口,是墨脱北面最高的一座山口。

相比其他线路,这里海拔高、扎营地少、人迹稀至,路上还有连墨脱人也闻之色变的蚂蟥山。19世纪80年代,割据一方的波密土王就在此设置金珠宗,并以当地康巴藏族为宗本。这是全墨脱最先设宗的地点,是由波密通向墨脱的锁匙。

1906年,不愿受苦的类乌齐、丁青、波密等地的藏人,为了寻找“佛乐圣境”,就是走这条道路进入墨脱,并在帮辛、格当等地定居下来。1911年,四川总督赵尔丰讨伐波密土王,也是从这条路追击进入墨脱。

沿金珠曲有80公里长的金珠山谷,其中30公里散布着兴开、当龙、占堆卡等16个藏族村庄。上世纪初,这些藏民由四川、甘肃长途迁徙,翻越金珠拉山口来到这里定居,到目前已经繁衍了五六代人。1952年,解放军珞渝工作组组长连友祥就把大本营设在了这里的布龙村。连友祥是从西面的随拉山口进入墨脱地区的,但他考察了很多地区后,决定在布龙(布隆)驻扎。在山高谷深的墨脱,只有这里有一片地势平缓的荒野可供耕种。1952年秋天,连友祥带领十余名工作组成员开垦了80亩荒地,收获了玉米、黄豆、青稞等作物。解决了吃饭问题,第二年才能继续开展工作。

布龙向西南是格当乡,这里曾经是孟加拉虎频繁出没的地区。上世纪90年代,美国动物学家乔治·夏勒(George Beals Schaller)曾在这里进行过孟加拉虎的种群调查。

西线也被称作墨脱的前门,其起点是米林县的派乡。从派乡出发,先要翻越属于喜马拉雅山脉的多雄拉山口,再沿拉格、汗密、背崩,跨越雅鲁藏布江进入墨脱,大约步行4天。实际上,由于路途较近(100公里左右),西线是进出墨脱的主要通道,也是游客徒步的主要线路。每到夏天开山时期,墨脱的门巴、珞巴族民众就翻山来到派乡进行交易。

目前有一条公路由派乡修到多雄拉山麓的松林口。旅客从此开始步行,翻越多雄拉山。多雄拉山口海拔4221米,在进入墨脱的各山口中算不上最高、最险,但因为这条路走的人最多,死的人也最多。1982年6月,解放军某部五名战士背运家信、报刊过山,突遇暴风雪,随后发生了大雪崩,他们被巨大的雪块推下了冰湖,全部牺牲。

老虎嘴位于多雄拉山脚下,是一条悬空搭起的栈道,人工开凿的豁口就像一只猛虎张开的大嘴,从山下仰望,弯曲的绝壁上怪石悬空,欲掉不掉。绝壁下是湍急的多雄拉河,行人倘若一脚踩空,就掉入河中,百亡而无一救。老虎嘴中的路只有一尺多宽,许多地方得抠着水淋淋的石头才能过去。行到当中,最怕对面也来了驮队。

过马尼翁、多雄峡谷口就是跨越雅鲁藏布江的解放桥。1963年,墨脱驻军在此修建了一座钢索桥。8根长250米的钢索由派乡翻越多雄拉山口人工抬入。50名战士,间隔5米站成纵队,共同扛起钢索。这支队伍走了近100天,才将钢索运到了江边。最后,用一门60迫击炮摘去引信的弹头,将钢索打到了对岸。2000年,上游易贡湖遭受罕见泥石流后决堤,雅鲁藏布江洪水冲垮了解放大桥。随后邻近几个县动员了4000多名群众,日夜抢运物资,终于在一年之后重建了这座钢索桥。它被命名为“新解放大桥”。

中线也是“中门”,从波密县扎木镇出发,翻越海拔4100多米的多热拉山口,沿嘎隆拉南侧的河流下到达卡布村,然后进入墨脱县城。这条道路总长约141公里,需要走4天。从上世纪六七十年代开始,交通部门就是利用这条中线古道修建通往墨脱的公路,即扎墨公路。综合比较,这条线路地质状况稍好,远离边境控制线,国防安全性较高。从上世纪60年代起,扎墨公路开始前期勘测,1975年动工,此后近20年反复施工,直到1993年实现了道路“粗通”,即“分季节、分段通行”。但道路通行状况极差,只有前24公里能够正常使用,开山时期,汽车能行驶到80公里处,后面的路都要步行。当地人以K为符号,标记方位。24K和52K是计划修建的隧道出入口;52K、80K、113K都是沿途提供膳食住宿的驿站;80K是进入蚂蝗区的标志;85K、103K、110K和126K是途中较为危险的路段;而141K则是道路的终点——墨脱县城。

这三条道路都需要翻越4000米以上的雪山垭口,每年只有7~9月份可以通行。其他时间,大雪封山,墨脱便与世隔绝了。

根据罗洪忠在《莲花圣地》一书中的记述,还有三条更加艰苦的道路,都经过北部的加热萨乡,沿雅鲁藏布江至帮辛、达木到墨脱。第一条从波密的古乡出发,渡帕隆藏布江(雅鲁藏布江的支流)后,翻越4000米的随拉(索瓦拉)山口,继续向西南到达江边的加热萨。1952年,珞渝工作组就是走的这条路进入墨脱,这也是新中国政权第一次到达喜马拉雅山以南地区。后来工作组由加热萨下到墨脱开展工作,在秋天向西北进入金珠宗,以布龙村为大本营,开荒种地,自力更生。

第二条道路,还是由米林县派乡出发,沿雅鲁藏布江大峡谷入口处顺江而下,经大渡卡、格噶到加拉,穿越无人区到白马狗熊,翻越4400米的西兴拉山口,抵达雅鲁藏布江大拐弯处的鲁古村,过溜索至江东岸的甘代,再顺江而下至加热萨。这条线路最难走,1950年墨脱大地震后,地貌发生了很大变化,很多地方已不能通行。

第三条路,是从川藏路林芝县排龙乡出发,沿帕隆藏布江下游河谷下行,经过3天行程可直达雅鲁藏布江大峡谷顶端的扎曲村,再沿江而下到达巴玉村,翻越3000米海拔的果布拉山口至鲁古村,与第二条道路汇合。

后三条路,不仅艰险,距离也更长,需要走10天以上,所以很少有人选择这些路线。进出墨脱的主干道,是西线和中线——即米林县派乡经多雄拉山口至墨脱,也称派墨线;波密县扎木经嘎隆拉山口至墨脱,也称扎墨线。前者翻越了东西向的喜马拉雅山,而后者翻越了南北向的属横断山系的岗日嘎布山。(文 / 李伟) 墨脱雅鲁藏布江金珠古道