王健:与巴赫相遇

作者:王恺 ( 大提琴家王健 )

( 大提琴家王健 )

作为蜚声海外的华人大提琴家,王健的名字在古典乐迷中不算陌生,可是却不如另一位华人大提琴家马友友名声响亮,见到王健才明白,他内敛和含蓄的性格,使他不如马友友那么活跃。

他自己笑话自己是完全的东方性格,比较沉闷,比较没意思。马友友和他一起吃饭,从头到尾没有停过说话,包括想法也不断,“可能因为他在美国出生并成长吧”。

不过王健在音乐道路上有自己独特的修行,他演奏的巴赫无伴奏大提琴组曲,在英国的唱片销量排行榜上占到了第22位,并非古典音乐项,而是综合排行。他自己也不太明白所以,大概还是音乐中朴素的力量在。

4岁开始,王健在上海和父亲学大提琴,父亲当时甚至没有合适的琴给他练习,不过在他看来,那段时间比起现在的琴童还是更幸福,因为比较单纯,没有那么多的目标和外界干扰。

王健很早就被人所熟知,起因于那部1979年小提琴家斯特恩来中国访问期间拍摄的纪录片《从毛泽东到莫扎特》,最后结尾处满面严肃认真拉大提琴的男孩就是他,那时候他已经和父亲学琴五六年了,他回忆说,那天他根本不知道是拍电影,穿着运动服就跑进礼堂,因为老师说拉就拉,满头大汗,非常狼狈,拉琴拉到一半才看到旁边有摄像机,不过还是模模糊糊的,也不知道斯特恩是谁,一年后在学校礼堂看到电影,才明白是怎么回事。

( 王健幼时拉琴的照片 )

在王健的早期经历中,总有人提到斯特恩;还总有人提到华人企业家林寿荣,在看了斯特恩的纪录片之后,林寿荣就给中国的文化部写信,表示愿意资助王健到美国学习,但文化部表示无此先例。5年后,也就是王健16岁的时候,林寿荣直接写信给王健的父母表示他愿意资助王健去美国,并且表示学校可以任他挑选。父母亲虽然难以放手,可是为了王健的前途,把家里所有的积蓄换了几十美元给他带走,可是在机场过关的时候,由于紧张,加上受到海关官员的盘问,把美元都掉了。王健回忆说,我怕一回头去找就不让我走了,所以也没回头找,莫名其妙就被人接到了耶鲁大学。

搜集古琴的林先生拿出一把1622年的阿玛提给王健使用,现在王健还经常使用这把琴,林对他的要求就是专心读书,听音乐会。3年后,林先生逝世,王健正好离开耶鲁去茱莉亚音乐学院读书,那里的学费非常贵,林家已经无力继续资助,好在当年拍摄那部纪录片的导演知道王健的状况后,及时援助了他。

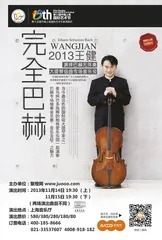

( 王健大提琴组曲专场音乐会海报 )

( 王健大提琴组曲专场音乐会海报 )

在王健的生命中,总有各种传奇的故事,也许上天总是偏爱有才能者。1993年,他在法国参加蒙彼利埃音乐节,当时是新秀代表,而杜梅和皮耶丝是大师代表,主持者邀请新秀和大师合作一回,大师们开始不太愿意,后来勉强同意了,拉的是勃拉姆斯第二号钢琴三重奏第二乐章,结果结束后皮耶丝说:“我们想和你组成三重奏录音。”王健说:“恍如晴天霹雳。”

音乐界永远不缺传奇,可是王健本人却毫无传奇的样子,他开自己的玩笑,说幸亏现在还有很多人热爱古典音乐,否则他去唱流行歌曲的话,以他的样子,在中国的流行音乐界,不会有出头之日。他为人谦和朴实,不管看到谁,都会主动伸出手:“你好,我是王健。”

三联生活周刊:巴赫的六首无伴奏大提琴组曲,你应该不是第一次在中国演出了,为什么选择这个作品?看到有评论说,毕竟观众没那么熟悉这曲目,许多演奏家会选择观众熟悉一些的曲目,担心冷场,你没有这种担心吗?

王健:事实上并非如此。我在北京拉过全套的组曲,观众反应出乎我的意料,非常热烈。演奏这套组曲对我是个挑战,因为严肃,而且是始终严肃地在背诵出来,远超过一般的难度,不过我还是愿意演奏。

为什么?比如说我们日常生活中经常嘻嘻哈哈,讲点开心的事情就结束了,几个朋友见面,不会大谈特谈哲学问题。

可是不谈不表示不重要,这个道理,希望大家都能明白,心灵中重要的东西,可能并不轻松愉快,不过我们也会去面对它,而且始终避免不了去面对它,就像和最好的朋友偶然相处,往往相互倾诉最隐秘的话题,比如人生的不如意,感情的挫折,亲人的离去,我觉得这是一种真正的人生。里面充满了尊重、信赖,不是随意可以说出来的话,而是心底最深处的私密,巴赫的作品就有这种感觉,我将之称之为他对人生的信仰的创作。

我始终为这种信仰而感动,他那个时代,生活艰难,生命时间也不如现代人长久,你知道巴赫有几个孩子先于他死亡,他自己的生活也很不如意,他始终在和上帝的对话中,演奏他的音乐,就是倾听他对上帝说自己的信仰,这个信仰并不是绝对宗教性的,而是一种追求,一种充满神圣感的人性。

三联生活周刊:你每次演奏都有同样的情绪吗?还是都不相同?

王健:每次都不一样,每次都格式化自己,把自己排空后开始对之有新的理解,我觉得近年的理解就更原始,更直接一些。你知道音乐表达比较直接,不隐晦,不需要中间的传递,所以我不完全是自己理性思考后的情感,而是直接表达出来,有时候直接有好处,能理会他特别简单,也特别深刻的那一点,有种数学上那种完美:对称,明亮,不可思议。

我特别喜欢这部作品就是因为巴赫用简单的程式发展出极大的魅力,他对上帝的思考我不懂,这样反而给我提供了空间。我每次演奏的时候,都能清晰地感觉到自己的灵魂在宇宙中的位置,这个感觉太奇妙了。

三联生活周刊:演奏时,你的灵魂在哪里呢?

王健:经常感觉在半空中,没有依傍,有时候在大楼里,在排练厅里练习这个作品,感觉到自己在空中,能特别的思考自己的人生。有人说大提琴是比较孤独的乐器,我喜欢用这种乐器表达巴赫,在演奏的时候,最感动我的是我想象巴赫的孤独的、脆弱的灵魂,历经苦难,可是没有放弃对美好的追求。尤其是一些慢的乐章,是在祈祷,明知道没有希望却还存在着期待,他不放弃。

三联生活周刊:我看过你的访谈,说这是你从小就演奏的曲目,有一段提到你拉巴赫还忘记了,在台上哭了,是吗?访谈里面提到你特别注重东方精神,你也说过你的精神气质是东方的,中国的,这对于你理解巴赫有什么帮助?

另一方面,你很小就去了美国留学,甚至更小的时候,我记得13岁就被送到美国去演出,对于你来说,东方是不是越来越远,只是一种精神寄托?

王健:啊,是从小就开始学习演奏巴赫了。那次演出下面都是澳大利亚的专家,我演奏到一半就记不住了,哭了起来。台下的专家可能觉得我需要安慰,就纷纷安慰我。其实这就是东西方文化的差异,中国人不习惯去安慰别人,你自己克服就好了;可是西方文化喜欢安慰人,我其实是在成长中逐渐体会这种不同的。

我13岁的时候,中国开始与国外频繁进行文化交流,估计送我们几个小孩出国演出,是让国外人了解,大陆也有优秀的古典音乐演奏的培养体系,这种演出带有外交功能,孩子演奏也会吸引人,那次演奏的不是巴赫,是小曲子。

我虽然出国早,但是从小爱看书,瞎看,逮什么看什么,包括《杨家将》什么的。我的自我感受能力比较强,到了美国后看了大量中国历史书,我是从书本上先了解中国的。从感性方面,我觉得我是个特别中国的人,注重精神世界的和谐,注重与外界的和睦,性格比较朴素、含蓄、容忍。这些品质在古典音乐里有,我用我的精神去寻找大师的精神。

演奏的时候我不是特别理性那种,太理性总觉得没有同情心。可是另一方面,我也讨厌演奏时候激情四溢的,那种痛苦的,包括流泪的演奏,我也不喜欢。这大概就是东方的气质。

回到演奏巴赫上,他的那种祈祷,不是在祈祷世俗的幸福,而是明白作为个体来说,生命和灵魂都很脆弱,生命的痕迹也很容易被磨灭,可是他还是非常珍惜上帝给他的一切,这里面有太多的悲悼。有时候,我会觉得这就是写给我自己的,每演奏一次就是净化自己的灵魂一次。在台上也是如此,我从不奢望讨好所有的听众。

三联生活周刊:你说说最喜欢的大提琴演奏家吧,据说是罗斯特罗波维奇?

王健:是的。他的演奏改变了大提琴世界,提高了整个的演奏水准。过去的演奏比较平铺直叙,而他的演奏多了音乐性,我称之为歌唱性演奏。乐句与节奏都富有强烈的歌唱性。

三联生活周刊:另外一位俄罗斯的沙弗兰呢?

王健:我也喜欢他,他特别有个性,拉琴有强烈的个人风格。有股横扫一切的力量,怎么说呢,就像麻辣烫那种食品,非常过瘾,不过他把一切都变成了他自己那股味儿。

我喜欢从不同的演奏家身上学习他们自己的精神特征,不太死板去追求像谁的风格,不过任何演奏我都觉得感性最重要,感性,包括对音乐的理解,演奏的方式还有最后的风格,人类的感性有时候超出了理性的力量,至少在音乐上是如此。

三联生活周刊:现代演奏家都有一个问题,每年在世界各地巡回,要飞在空中一半时间,剩下的时间就是音乐厅和宾馆,你觉得这妨碍了你对生活的理解吗?

王健:我一年有70场左右的音乐会,确实也奔波在各地。但是人的感知能力还在啊,许多事情你不用经历,但是同样能感受,能理解,我个人觉得伟大的音乐家都是对人类充满同情心的。

就算在机场,也能看到很多东西,今年在荷兰一个机场,看到一位80多岁的老者,推着他60多岁的智障的孩子,老者很耐心地给他讲登记屏幕是怎样一回事,当时看了非常感动,人性里的美好与挣扎都在了。

年轻时候我会去打电子游戏释放自己,也会开快车去玩,现在越来越少了,那种东西满足不了自己了。

三联生活周刊:你自己比较喜欢的自己录制的哪张唱片?平时听唱片多吗?

王健:我自己都不太喜欢,录制完了就总觉得有缺点,最喜欢的表达没有在里面诸如此类。如果非要选,那还是巴赫的那盘,还有海顿的两首协奏曲。

我听音乐非常有选择,也许是个性造成的,也许是怕破坏了自己的感受,我听的不多,害怕被影响,我在音乐选择上比较古板:现在流行创意,包括古典音乐界,可是很多创意是没有新的东西在里面的,为了创意而创意,丝毫不让人感动。在我看来,创意与否不重要,关键是能感动人,越是朴素的情感,越能让我感动。我不局限在古典音乐上,包括艾拉·菲斯杰拉的爵士乐,我也喜欢,有种触动人心的力量在。(文 / 王恺) 王健音乐大提琴巴赫相遇