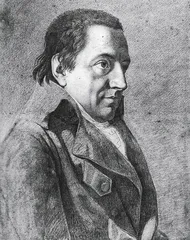

费希特 (Johann Gottlieb Fichte,1762~1814)

作者:三联生活周刊 ( 费希特 )

( 费希特 )

康德去世那年,费希特42岁,正处于他哲学生涯的顶峰。费希特反驳康德对问题的解决方式,摒弃物自身概念。他寻求从思想主体的自由经验推论全部意识,因而,他把自己视为德国观念论的永不妥协的创造者。

1805年,法国和普鲁士之间爆发战争。1807年底至1808年3月,在法国占领军的刺刀下,费希特将个人安危置之度外,连续14次作“告德意志民族”的演讲,在德国社会各阶层产生了巨大影响。

费希特不满意康德的先验唯心论,康德承认认识的能动性,但设置了无法被认识的物自体,说某个东西存在而我们对之却一无所知,这怎么可能呢?康德随性发现了那个作为整个科学之基础的纯粹自我,但他在这个基础上却什么也没做。费希特认为,他的知识学则不然,虽然它的出发点跟康德一样,也是那个纯粹的自我意识,但它却因为把自我当作整体体系的最高原理,并由此进行逻辑推演,从而克服了康德的这个缺点。

1794年,费希特在耶拿大学就职,并发表了他的哲学纲领《论知识学或所谓哲学的概念》。“知识学”在德语中的意思是过于科学的学说,费希特之所以把他的哲学叫作知识学,是因为科学是一门严格的系统知识,它必须在一个不证自明的原理上推导出一个完整的命题系统。费希特认为哲学也是这样一门科学。

费希特推导的步骤是:自我设定自身,自我设定非我,自我和非我统一。自我之所以能够设定自身,是因为在自我中,必定有某种绝对同一的东西。自我设定自身并不是分析命题,它的意义是,自我是纯粹的主体、纯粹的行动,纯粹的自我是行动,一切都因自我意识的活动而发生。自我之所以要设定非我,是因为自我是绝对自由的,它一定不会囿于自身,只有设定非我,才能在关于世界和他人的经验中展开自身。非我不仅是自我的对立面,也是自我的展开,因此非我在自我之中,非我等于自我,二者是统一的。自我设定说明了自我的性质是纯粹的意识活动,自我设定非我说明了意识活动的过程中展现出对象和内容,自我和非我统一则说明意识活动朝向的目标。意识的活动、内容和目标构成了一个整体原则,它可以为关于世界和人的一切知识提供坚实的基础。

费希特在创立知识学体系时始终强调实践优先。自我设定自己的意义不仅是设定了一个认知的自发活动,更重要的是自我意识的自由。他认为,只有自由的自我才是完善的自我。当自我设定非我时,自我必须限制自由,在自然规律和尊重他人自由的条件下,实现有限的自由。

费希特说:“人们将选择哪一种哲学,这就要看他是哪一种人,因为一个哲学体系不是一个人们可以随意放弃或接受的死用具。反之,一个哲学体系因占有这个哲学体系的人的精神而充满生气。一个天性萎缩或由于精神的奴役、博学的奢侈与虚荣弄得萎缩和歪曲了的性格,将永远不能把自己提高到唯心论的高度。”按照费希特的说法,唯心论者是那些热爱自由的人,他们因此而认为自我高于外物,能够摆脱外部束缚。相反,独断论者,尤其是唯物论者,把人降低到物,使人服从外部世界。

彼得·斯劳特戴克说:“如果没有个人的觉醒,哲学就是一项没有成果的事业——在近现代哲学家中,除了海德格尔之外,再也没人像费希特那样如此激昂、深刻地教导过这一洞察。在他之后,再也没有谁像他那样,丢掉自己先前对外在事物优越性的信念。他雷鸣般雄辩、洞察力强大的演说和著作忠实于一种艰巨的基本观念——主体具有能改变一切的尊严。费希特的学说中既有分析又有恳请,既有论证又有倡导,费希特是逻辑学家,但同时是一位精神教育学家,是一位理论家,也是一位煽动者和精神修炼大师。”(薛巍)(文 / 三联生活周刊) Fichte1762费希特GottliebJohann1814