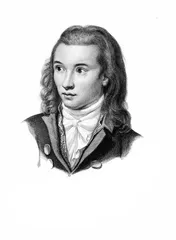

诺瓦利斯和艾辛多夫 (Novalis,1772~1801;Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff,1788~1857)

作者:三联生活周刊 ( 诺瓦利斯 )

( 诺瓦利斯 )

歌德之后的德国文坛,最值得注意的是浪漫派作家。今天我们说到“浪漫主义”,觉得它是“现实主义”的反面,应该谈一些爱情,歌颂几句自然,仿佛歌德在《迷娘曲》里写的那样:“你可知那柠檬花开的地方?浓阴深覆,金橙流黄,轻柔的风来自天边,桃金娘默默,月桂枝挺然,你可知道,那里!那里,我的爱,我愿与你同去流连!”好像浪漫主义就是美文。其实不然。歌德绝不是浪漫主义者,尽管他晚年的怀疑已经和浪漫主义者有了相似之处。浪漫主义是对启蒙运动在文学上的反动,是理性推土机压倒一切后招致的起义。以赛亚·伯林在《浪漫主义的根源》里写启蒙运动后的法国:“到处都是安宁的气氛,到处都是雅致的建筑,到处都信奉普遍理性……再后来,一种突然的、莫名的思潮袭来了。出现了情感和热情的大爆发。人们开始对哥特建筑,对沉思冥想感兴趣,他们突然变得神经质和忧郁起来……他们背弃对称、优雅、清晰的状态……”

浪漫主义的发源地在德国,它在18世纪末的产生并不是突然和莫名的。一方面,拿破仑在欧洲征战,导致普鲁士和法国关系恶劣,德国人民族意识觉醒,自觉继承了希腊衣钵,不愿再在艺术上追随法国,因此呼唤自己的文学思潮;另一方面,启蒙运动的影响过后,人们开始思考理性可能也不像当初宣扬的那么万能。德国浪漫主义的领袖之一奥古斯特·威廉·施莱格尔写过一篇《启蒙运动批判》,直指死穴。在德语中,“启蒙”对应的词是“Aufkl?rung”,字面原意是“照亮”,那么谁来照亮?由什么照亮?施莱格尔说,启蒙运动的布道词就像是对《创世纪》的拙劣模仿,要有光就有了光。“启蒙运动当然也倡导研究和怀疑,但是只到某个程度便止步,超越这个尺度,它便认为精神陷入了荒唐和迷惘,而它的使命正在于遏制这种荒唐和迷惘……在这个过程中,他们把处处挡住他们去路的本真的非理性当作未启蒙状态大加鞭挞。”浪漫主义者关注夜晚、梦、神话和黑暗,也关注自然界,将它看成一个整体,物与物之间的界限变得模糊,诗人诺瓦利斯说,世上每一物都成了“无穷尽的链条中的第一环,无终结的小说的开头”。

诺瓦利斯是浪漫派的代表作家之一,他只活了29岁,并且只用业余时间来创作。诺瓦利斯的代表作是长诗《夜颂》和长篇小说《海因里希·冯·奥夫特丁根》,后者中的“蓝花”成为浪漫派文学的经典象征。海因里希·冯·奥夫特丁根是一位中世纪的德国诗人,他从陌生人处听说远方有种蓝花,认定这是神秘的启示和召唤,便不惜代价去寻找,形成了这部小说的主线。他最后也没有找到,书没有写完诺瓦利斯就去世了。后世不少学者认为他的蓝花体现了诗化的宗教思想。不过他不但诗化宗教,很严酷的现实在他看来也很有诗意。他在盐矿工作,这首诗就是写矿工的:

谁测量地球的深邃,

谁就是大地的君王,

( 艾辛多夫 )

( 艾辛多夫 )

谁就会在她的怀里,

忘记一切忧伤。(金海民译)

在任何时候,矿工都不是一份令人愉快的工作吧。

另一个比较符合我们对“浪漫”想象的是艾欣多夫,他也写过名为《蓝花》的诗。他的《月夜》是德国最有名的诗歌之一,舒曼曾经为它谱曲:

苍穹仿佛悄悄地

在亲吻着大地

大地只好把天空

拥入繁花梦里

清风啊掠过田野,

阵阵麦浪翻动,

传来轻轻的林涛,

星光辉耀夜空。

我的灵魂舒展开

它的两扇羽翼,

飞过寂静的原野,

仿佛飞向家里。(张玉书译)

艾欣多夫还有一本篇幅不长的长篇小说,叫作《一个无用人的生涯》,有的版本干脆直接翻译成《废物的生涯》,略显粗暴。这里的“无用人”是相对于启蒙时代很多成长小说而言,其中最有名的当属歌德的《威廉·迈斯特的学习时代》。主人公不打算按照理性的指引完善自己的职业和艺术修养,也无意适应社会,只是顺着自己的感觉在大自然中漫游。这种“无用”说起来就像“君子不器”,又像贾宝玉一样自由自在不愿意考取功名,不过结局倒不错,他娶到了心上人,别人还送了他一座古堡。(陆晶靖)(文 / 三联生活周刊) 多夫瓦利斯艾辛