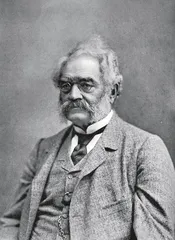

西门子 (Ernst Werner von Siemens,1816~1892)

作者:三联生活周刊 ( 维尔纳·西门子 )

( 维尔纳·西门子 )

在第二次工业革命中,德国工业制造迸发出惊人创新性与技术渴求,也在于其拥有一大批专业工程技师出身的企业家。与倨傲、保守、带有普鲁士传统地主色彩的克虏伯截然相反,1816年出生于汉诺威附近伦特一个佃农家庭的维尔纳·西门子是个温和、沉默寡言、好奇心旺盛的炮兵旅候补工程军官,由于无法负担中学教育费用而加入军校,并如愿以偿地学到了数学、物理、化学等基础常识。

退伍后,维尔纳对电子实验越来越感兴趣,自己常试用橡胶对电缆绝缘技术,发明了对电缆作橡胶绝缘覆裹的机械压床,并改良了惠特斯电报机,在发报机和收报机之间加入了一个独立控制的同步旋转器。1847年,他与搭档——机械师约翰·乔治·哈尔斯克共同组建的西门子&哈尔斯克电报机制造厂正式成立,坐落于柏林绍纳博格大街19号,精明的西门子当时已经是普鲁士电报协会的顾问成员,他的工厂建立伊始,因此就有了一批稳定的政府订单,第一条电报线路被架设在柏林到法兰克福。

1851年,维尔纳又利用自己和俄国驻柏林公使卡尔·冯·吕德斯的关系,得到了一笔来自莫斯科的订单:75部电报机,用以供应圣彼得堡与莫斯科之间的电报通信系统,并获得了圣彼得堡至喀朗施塔德之间电报线路的修建和长期技术维护订单。

电气化与照明,是第二次工业革命造就的伟大“都市奇观”,从某种程度上说,德国电子工业的起步,与西门子的发展密不可分。当1879年柏林工业博览会上,西门子第一次展示了差动弧光灯照明试验后,柏林市政府特批西门子专利的弧光照明系统在莱比锡大街和波茨坦广场一线进行了3个月的试运行。这项专利是精明的维尔纳从俄国电气发明家帕维尔·雅布洛赫夫手中获得的,闪耀的黄铜与铸铁结构路灯成为当时柏林的一大盛景,随之而来的是来自德国各地和欧洲其他国家的大批订单,包括百货公司、剧院以及火车站。

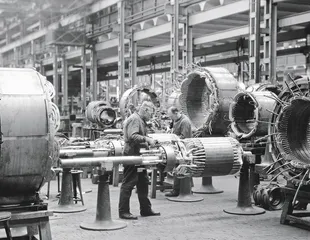

与克虏伯一样,西门子的壮大也要归功于普鲁士轰轰烈烈的统一运动,以及来自政府与军方的扶持:总参谋部关于未来“总体战”设想,认定迅捷的通信成为德国在未来战争冲突中得以胜利的关键,西门子公司也成功跻身与柏林以及波茨坦皇宫关系密切的大型垄断企业之列。20世纪初,公司在柏林西北部施潘道购买了一块面积达21万平方米的土地,用以安置自己的轧钢机、电熔炉、电缆车间以及发电机装配车间,附加的铁路运输系统,届时,德国50%的电子相关工业都集中在柏林。

( 德国西门子工厂的生产车间(摄于1926年) )

( 德国西门子工厂的生产车间(摄于1926年) )

与严酷、注重效率高于一切的克虏伯不同,西门子企业的福利待遇一直是德国工业革命时代“预防动荡壁垒”的最佳体现。1872年,维尔纳史无前例地把工人的工作时间减少到了每天9小时。1891年,西门子又率先固定了8小时工作制,维尔纳的名言是:“只有全体员工都自愿并满意地为企业利益而共同努力,才能使得公司获取发展。”“一战”爆发前,西门子工人的平均退休金为492马克,远超一般德国产业工人的206马克,1886年,西门子建立了统一的职工食堂与代号“西门子花园”的附属体育健身设施。

维尔纳·西门子的电气工程师出身,使得他高瞻远瞩地提出,在电气技术行业中,密集型的研究体系与技术开发占据至关重要的地位,从而奠定了公司分散的基础实验室与中央高级研究所一体化的“西门子技术体系”。自1906年开始,物理化学、电子与核物理、通信技术等中心实验室相继成立,以物理化学实验室为前身的总研究实验室在电子声学方面于20世纪20年代取得了巨大成果,诺贝尔物理学奖获得者伦琴的发明最终成为X光阴极管投影仪,其他还包括诊断心绞痛的超声波检查仪,以及高分辨率电子显微镜。而核物理实验室的领导者,1925年诺贝尔物理学奖获得者古斯塔夫·赫茨博士则在回旋离子加速器开发方面获得了重大突破,但之后由于犹太血统和拒绝在一封物理学界向希特勒本人效忠的公开信上签名,而丢掉了教职,并被迫远离自己的研究领域。这一歧视性政策最终使得纳粹德国在原子武器开发上的进度逐渐落后于盟国。

“一战”后的魏玛繁荣,与战后整体世界经济的复苏,使得德国制造于20年代中后期开始重新绽放活力,西门子将业务扩展至家用电器,为越来越多步入中产收入阶层,渴望从繁琐家庭劳动中解放出来享受生活与闲暇的“新女性”服务。第一台西门子-普罗托普手持吸尘器于1935年面世,其安全可靠的设计构造使它一直在市场上存在至50年代中期,接踵而来的还包括洗衣机、甩干机、电烤箱、熨斗与小型食品粉碎机等。

1933年,纳粹党在工业巨头们更惧怕出现激进革命而产生的半信半疑的拥护下,掌握了德国的命运。在高达4500万马克预算的“帝国铁路电气化”项目中,西门子获得了1800万美元的份额,到了1939年“二战”爆发前夕,西门子的产值升值40亿帝国马克,尽管代价是西门子一向引以为傲的专利新技术研发水平下降,在第三帝国建立初期的最后和平岁月中,西门子还与德律风根(Tlefunken)合作,整合了双方在电子放大和电磁波制造技术方面的优势,利用布劳恩阴极射线管进行图像接收,初步建立了覆盖全德的公共电视网,1936年柏林奥运会遂成为有史以来第一届由电视实时转播的奥运会。

然而不久后,西门子就和其他德国引以为傲的工业康采恩集团一样,被迅速强制整合到希特勒制定的“战时经济”(Wehrwirtschaft)政策中去:西门子负责军用无线电通讯、潜艇电动引擎、炸弹与炮弹引信的生产,其比例占据其总产能的28%以上。卡尔蔡司光学仪器公司开始生产炮兵观察仪、轰炸机及装甲车辆瞄准镜。隶属于IG法本染料化学集团Aceta公司的化学工程师施拉克于1938年1月发明了一种强韧的完全合成纤维贝纶,马上被军方用于军用飞机轮胎高强度软管以及飞行员和空降部队的降落伞。

“二战”的结束,却几乎给了西门子公司以毁灭性的打击,损失高达25.8亿德国马克,大部分位于柏林周边“西门子之城”的工厂设施毁于空袭,剩下的也被当作战争赔偿拆卸运往苏联等国,东西德国的分裂,使得西门子也失去了在东德的部分原料供应和生产设备,从而促使公司管理层下定决心,以巴伐利亚州慕尼黑为全新的总部与生产中心。

之后,随着大部分宝贵的专利被盟国占领机构宣布失效,以及英国与美国电子产品企业的强力扩张,西门子战后的运营处境曾十分艰难,然而这种困境却丝毫没有延缓西门子复苏的步伐:1951年,西门子的生产量已经恢复到了1936年的90%,销售额9.9亿德国马克,在消费电子产品、电报通讯、电子医疗器械和大型发电设施等传统强势领域中夺回了市场份额。

德国工业制造迅速复苏的秘诀何在?卡尔·哈达赫在《20世纪德国经济史》中将之归因于三点:货币改革、经济自由化与关键性的马歇尔计划(欧洲复兴计划)带来的经济援助,德国央行的紧缩政策以及马克汇率的长期走低,为德国工业产品重新赢得出口奠定了先决条件。然而归根结底,是因为“德国民族血脉中斯巴达式的组织与纪律性,以及在科研技术方面浮士德式的好奇心和探索精神”——在电子技术与其他高科技领域,德国为了弥补1945至1955年这“失去的十年”,每年都要为各项专利技术进口与转让支付4.5亿马克,而全德工会组织也默许了战后最初5至10年间高得令人惊愕的工作时间:平均每周工作时间从1948年的42小时增长至1950年的48小时。

1953年,西门子实验室的固态物理学家海因里希·韦尔克和朔伊特发明了能够提炼高纯度硅的“浮区”提炼法,从而为大规模生产高质量半导体元件奠定了基础,并获得了当年的诺贝尔物理学奖。进入80年代后,西门子中央研究机构在领导人汉斯·京特·丹尼尔迈尔与物理学家克劳斯·魏里希的带领下,将研究中心愈发倾向于电子、人工智能与绿色能源等未来“第四次工业革命”的增长热点,西门子的口号是“顾客驱动的创新”——即将市场需求与实验室技术革命有机地融为一体。另一项西门子研发的创举是“多代产品规划”(MGPP)技术,即对未来下一代产品所需技术提前进行分析设计:诸如从90年代至今不断完善的“西门子虚拟触屏技术”,通过脸部、视网膜与指纹形式实现身份识别,并通过安装在建筑物上的影像发射器,使用者可以通过触摸投射在任意平面上的影像,实现人机交互——2000年汉诺威世博会前后,西门子已经在德国境内安装了上万台虚拟触屏式信息亭,并应用于银行金融机构与机场交通枢纽的自动客服。在专注于现代电子医疗技术研发的埃郎根实验室,专家们则致力于开发更多将大胆改变医疗与诊断未来面貌的新奇构想,诸如本来用于虚拟手术训练,能够让医生通过3D立体眼镜在3D合成影像构成的虚拟患者体内“观光”的“Fly Through”技术,在未来,该项技术很可能通过升级,应用于实际诊断,患者必须忍受内窥镜与切口的时代,将一去不复返。(朱步冲)(文 / 三联生活周刊) 西门子Ernstvon西门子工业西门子医疗1892Siemens1816Werner