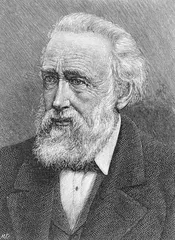

施托姆 (Hans Theodor Woldsen Storm,1817~1888)

作者:三联生活周刊 ( 施托姆 )

( 施托姆 )

1895年诺贝尔奖设立,1910年德国作家保尔·海泽成了德语世界第一个得奖者。海泽一生写了8部长篇小说和100多篇中篇小说,还编了24卷《德语中篇小说宝藏》。可如今除了专门的研究者,一般人根本不知道他是谁。他的同时代人特奥多尔·施托姆没得过什么奖,名气可就大多了。另一位得过诺贝尔奖(1946)的作家赫尔曼·黑塞说:“当年,年仅20岁的我是多么热爱施托姆啊!今天,我的年龄增长了一倍,依然常常怀着丝毫不减当年的感激之情阅读施托姆的作品。”

施托姆在1850年出版的《茵梦湖》是19世纪德语文学中最流行的中篇小说。截至1915年,这篇小说已经印刷了79版。小说情节简单,却写得极为诗意,是一曲关于人在与时间对抗中无力感的挽歌。主人公莱因哈德回忆一段青梅竹马的恋情,然而随着成长恋人们分隔两地,不得不渐渐地疏远对方。后来他们暮年相见默默无语,再后来女主人公去世,留下莱因哈德整天以回忆度日。但最终莱因哈德发现,记忆不是他的归宿,他的爱情不得不在时间中褪色,随着年龄增大他和他的记忆都像是河流中的树叶般无法自主。这篇小说初看是言情小说的路子,往后看就发现越发沉重,最后小说在悲剧感中结束。15年后,施托姆的妻子去世,对作家形成了沉重打击,他也像当年自己小说中的主人公那样变得忧郁,试图用回忆守住死去的妻子。但残酷的是,他的记忆褪色得比小说中还快,第二年他就再娶了。施托姆晚年另一部著名小说是《白马骑士》,小说中的宿命感比《茵梦湖》更强,一个改革者受困于一个鬼故事,最终死于群众的愚昧。主人公豪克·海因预见到海边堤坝将有严重问题,呼吁村民合力改造,但村民们怕出钱出力,都不愿响应,他的对头还散布谣言,说豪克有一匹鬼马,仿佛在暗示象征科学的堤坝技术是某种超自然的力量。最终豪克历尽艰难将新堤坝建成,抵御了风暴侵袭,但旧堤坝却被冲垮,豪克的妻儿被海水吞噬,他最终悲伤地骑着白马跳进水中。和《茵梦湖》类似,这两个故事都很符合东方人的审美习惯,《茵梦湖》哀而不伤,《白马骑士》则让我们想起了自己民族曾经面对科学的态度,以及鲁迅说的“即使搬动一张桌子,改装一个火炉,几乎也要血;而且即使有了血,也未必一定能搬动,能改装”。在施托姆看来,文学首先是感性的,这也许能解释为什么他的小说写得像散文诗一般梦幻。他说:“我希望能被某个艺术品直接打动,而不是通过思想。从这个意义上说,我认为诗歌是最完美的。”他认为自己的诗歌写得比小说好,但可惜没有得到太多人认可。他哀叹“我的小说把我的诗歌完全吞没了”,对于一位作家来说,这也是一种悲哀。他曾经认为到了19世纪晚期,诗歌将会落伍,说“最后一位诗人就是我”——可惜不是,当然不是。

但对于19世纪末20世纪初的文学思潮来说,施托姆的哀叹不无道理。在这一时期的自然主义和表现主义作家看来,田园牧歌式的“诗”已经是完全落后的文学。急剧的资本主义化和城市化进程使得社会上蔓延着“世纪末”的情绪,人们恐惧于时代的滚滚车轮。表现之一就是达尔文主义的社会化,人成为环境的产物,在这一背景下,古典和浪漫派作家的那些作品就像过时的古董,完全和现下的时代不合拍。在社会达尔文主义和一些自然科学发现的引导下,作家们开始关注那些渺小的、丑恶的东西,传统的审美转向了“审丑”。同时,表现主义、印象主义、唯美主义等思潮也开始流行。在小说方面,奥地利的德语文学取得了极高的成就,涌现了卡夫卡、施尼茨勒、霍夫曼斯塔尔等伟大小说家,而德国当时的大作家只有格哈德·豪普特曼,他的写作风格受托尔斯泰和易卜生影响很大,叙述小人物悲惨生活和社会尖锐矛盾的自然主义小说和戏剧在当时负有盛名,是“分秒必争的文风”(Sekundenstil)的代表人物。1912年,他获得了诺贝尔文学奖。豪普特曼在当时影响很大,像是文坛教父。他活了80多岁,可惜晚节不保,77岁那年(1939),他的剧本《大教堂的女儿》首演结束后,戈培尔搀着他步行走出剧院。晚年的豪普特曼被纳粹利用来作为对抗进步作家的工具。(陆晶靖)

(文 / 三联生活周刊) 读书文学小说作家1888施托姆StormWoldsen1817Hans茵梦湖Theodor