尼采 (Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844~1900)

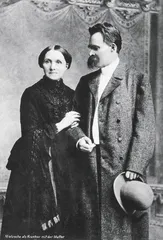

作者:薛巍 ( 尼采与他的母亲 )

( 尼采与他的母亲 )

19世纪80年代是一个乐观主义、进步和发展的年代,此时尼采却宣布“上帝死了”。在基督教传统中,道德和真理根源于上帝,如果上帝死了,道德和真理的基础也就不存在了,于是没有什么是真的,一切都是允许的。尼采认为,我们需要超越上帝,克服虚无主义和存在论上的虚空。对尼采来说,上帝之死意味着剥去了所有形式的价值超越性,意味着重新发现所有的价值是人的创造。

在尼采以前,哲学家们一直认为历史和世界是有意义的、合理的和正义的,生存是有目标、有意义的,存在着一个由上帝确立的世界秩序。世界不是混沌,而是一个秩序化的宇宙,人在其中拥有一个有意义的位置。尼采认为,这种观念并不是实在的真实图景:哲学和宗教的世界观只是表达了人逃避混沌的需要。把世界视作混沌的观点,反映了尼采哲学的一种基本情绪。他提出,世界是没有计划的,它是一场命运的游戏,而我们的思想总是要求一种严格的逻辑形式和结构,但实在没有形式,它是混沌的。混沌的威胁促使我们创造意义,我们因此而成为形而上学的艺术家。为了活下去,我们赋予我们的生存以形式,并添加意义和目的。

尼采说,存在两种道德,主人道德和奴隶道德。在主人道德中,好等于高贵的、宽宏大量的,坏等于可鄙的。在奴隶道德中,同情、谦卑和怜悯等品格被抬高为美德,而强大、独立的个体则被认为是危险的、邪恶的。主人道德基于力量和自我肯定,相反,奴隶道德的基础是虚弱和顺从。尽管主人强大,但奴隶却更聪明,奴隶不敢公然迎战主人,他们就通过把自己的道德确立为绝对的标准来驯服主人。尼采认为,基督教是主人道德最有力的破坏者,赞美虚弱、谦卑和逆来顺受的品格,这是出于对力量、生命和自我肯定的隐秘的憎恨。

希尔贝克编著的《西方哲学史》一书中这样评介尼采:“尼采颠覆了西方世界的基本的形而上学预设。从一开始起,形而上学是二元对立的,它的本质是一种二分法:一边是一个可变的感性的世界,一边是一个静止的、超越的世界。形而上学把存在划分为一系列二元对立,如现象和存在,本质和表现形式,自在和自为,灵魂和肉体等等。尼采拒斥的是这样一种观点:不灭的存在就是善,人的道德任务就是要超越感性的存在,转向神圣的理念。尼采认为,二元论对人而言是一种最大的危险,因为它引导人们舍弃生活。尼采和上帝、与二元论斗争的结果,是一种天真、欢乐、单纯的人生观。这就是他所说的重估一切价值,以及对人类最大错误的纠正。” 道德FriedrichWilhelmNietzsche尼采哲学家存在主义1900文化1844