把诺贝尔文学奖吃下去

作者:三联生活周刊

今年的诺贝尔文学奖,村上春树大热倒灶,郁闷之处自不待言。受损失的岂止村上和各类文青小资,事实上,日本不少酒家早早为食客预备了村上式美食,比如包括“厚蛋卷、烧茄子、西京式腌霸鱼”在内的地道关西清淡口味的“挪威森林”套餐,再如“舞舞舞”经典风格的“生菜熏鲑鱼三明治”和“辣味火腿青豆意面”,凡此种种,只等诺奖公布后大卖。

惜乎村上与奖项失之交臂,酒家的计划转瞬成空。日媒又开始揣度此刻的村上君,该吃点什么来排遣忧愁,而一份“八个炸牡蛎、配冰冻生啤酒”的餐单,得到绝大多数人的认同。概因村上在2012年一篇散文里曾自言:“非常喜欢这种搭配,极适合孤独星球上的失意者一个人独享。”

无论如何,作为成功小说家的村上君,同时也是成功的美食家。《纽约客》杂志的文学编辑戴尔德丽宣称:“一个作家喜欢吃什么,能代表他是怎样一个人。”比如历来“写得非常复杂”的后现代派作家纳博科夫喜欢蝴蝶,他不仅捕捉蝴蝶,甚至在佛蒙特州吃过蝴蝶——“我没发现帝王蝶和副王蛱蝶之间有什么区别。它们一样无法下咽。它们的味道就像杏仁和生奶酪混在一起。”而以“爷们儿”著称的作家海明威,一生中吃过大量不同寻常的食物。但最非同寻常的则是13岁的时候,他开枪打死了一头豪猪,父亲为了惩罚他,责令他把这头豪猪做成菜吃掉。

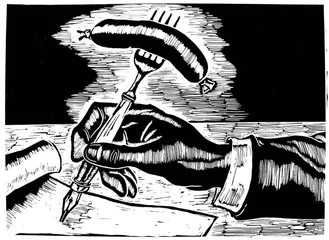

事实上,海明威一向认为“饥饿是作家最好的训练”。1921年,这个22岁的年轻美国记者兼作家,来到欧洲的文艺中心巴黎,他迷惘、贫困、默默无闻,常常陷入饥饿,而又格外渴望成功。当他品尝到油煎土豆和又粗又大的法兰克福红肠以及冰凉啤酒的绝妙味道,便会鼓励自己:“别着急,你只需写出一句真实的句子就行。写出你心目中最最真实的句子。”

在晚年的回忆录《流动的圣节》里,海明威饶有兴致地描述了早年间在巴黎的奋斗经历和美食情怀:“我吃着那带有强烈海腥味和淡淡金属味的牡蛎,一边呷着冰镇白葡萄酒,嘴里只留下那海腥味和多汁的蛎肉,等我从每个贝壳中吸下那冰凉的汁液,并用味道清新的葡萄酒把它灌下肚去,我不再有那种空落落的感觉,开始感到快活并着手制订写作计划了。”

巴黎永远没个完。同为诺奖级别作家,马尔克斯对巴黎的感触更加爱恨纠缠。20世纪50年代,马尔克斯也曾旅居巴黎,却没钱享用高级餐厅的美食。1968年,当他功成名就又回到巴黎,马尔克斯对记者说:“我想吃所有我没吃过的东西,想喝所有以前我买不起的葡萄酒。我恨巴黎。”

饥饿是作家的朋友,岂止如此,某种程度上简直是文学的引路人。去年的诺奖获得者莫言就坦言:能干上作家这个活儿,是因为少年时听说,当了作家,就可以每天吃三顿饺子,而且是肥肉馅的。啊,每天三顿饺子,那该是多么幸福的生活!天上的神仙也不过如此。

且不提这些,今年的诺奖一一浮出水面后,令我最感兴趣的却是这条新闻:据《新英格兰医学期刊》的调查,以23个国家为样本,人均巧克力的消耗量和诺贝尔奖获得人数占居民总数的比例之间有明显的关联。我的天,真是“喜大普奔”的优秀研究——还等什么,尽请抓起一把德芙士力架,尽请忘掉牙医,天下事犹未晚也!(文 / 阿蒙) 诺贝尔文学奖下去